○奥州市立小中学校服務規程

平成18年2月20日

教委訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、奥州市立小中学校に常時勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

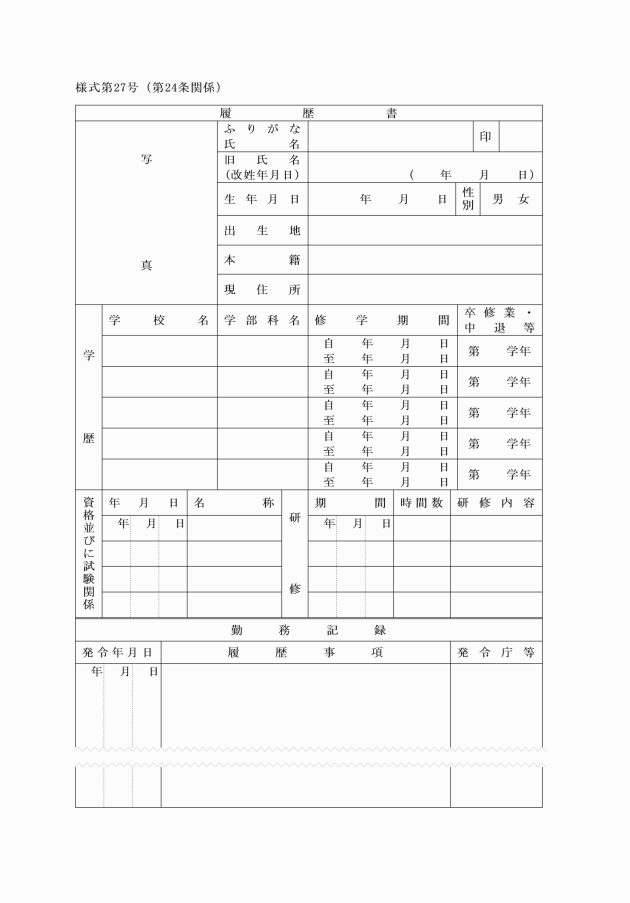

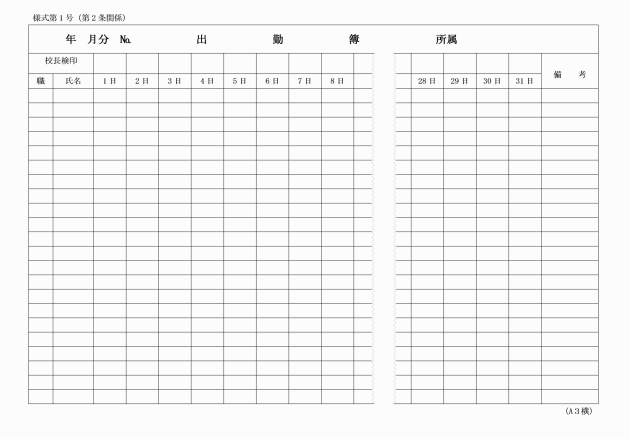

(出勤簿)

第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取扱について必要な事項は、別に定める。

(出勤簿取扱主任)

第3条 出勤簿取扱主任は、校長があらかじめ指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿(以下「出勤簿等」という。)の記録及び整理等の事務を行なわなければならない。

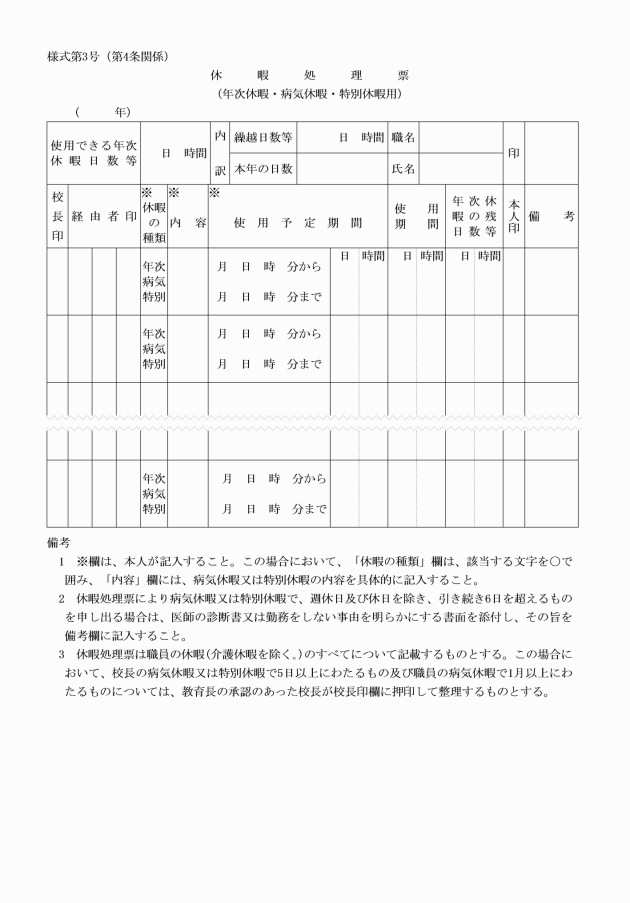

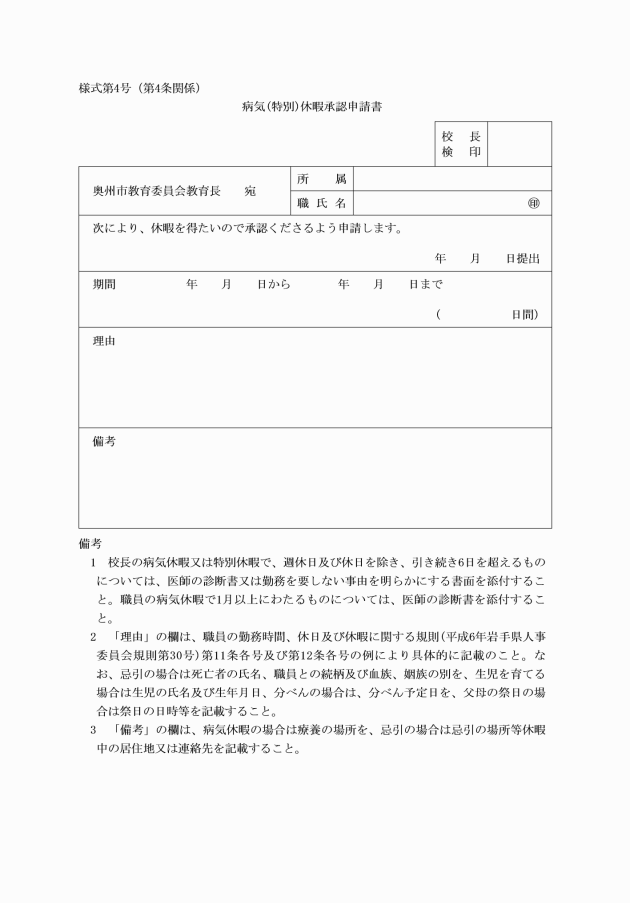

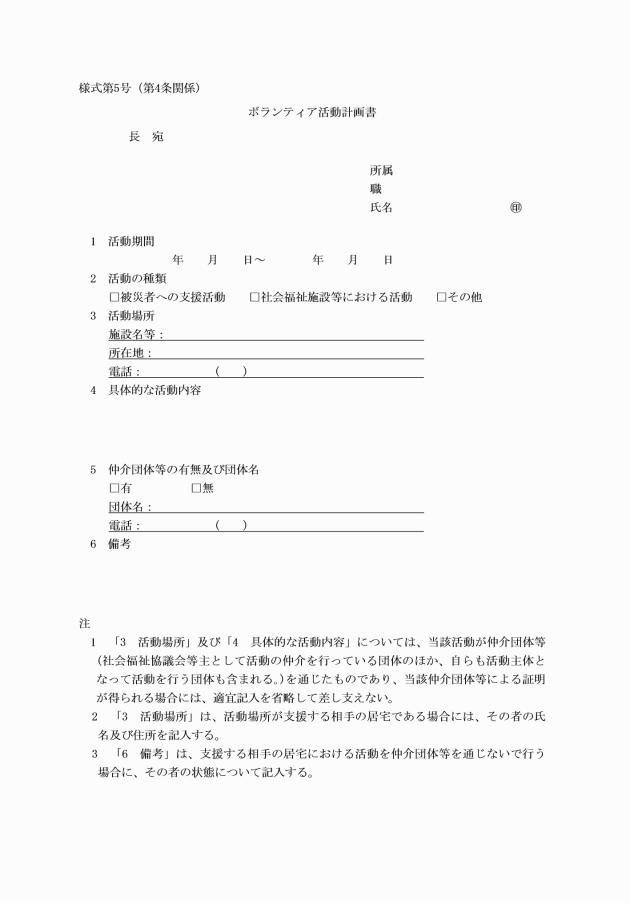

2 職員は、職員の勤務時間、及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第12号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第5号)を添えて、校長に提出しなければならない。

3 校長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

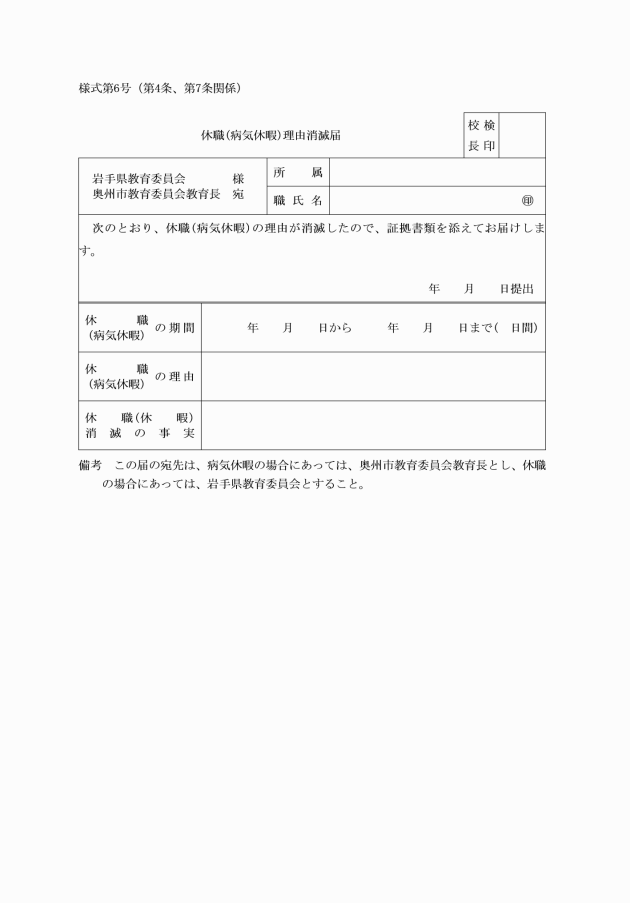

4 病気休暇で1月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、休職(病気休暇)理由消滅届(様式第6号)に診療に当たった医師の診断書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を校長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

6 女性職員が出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに校長に届け出なければならない。

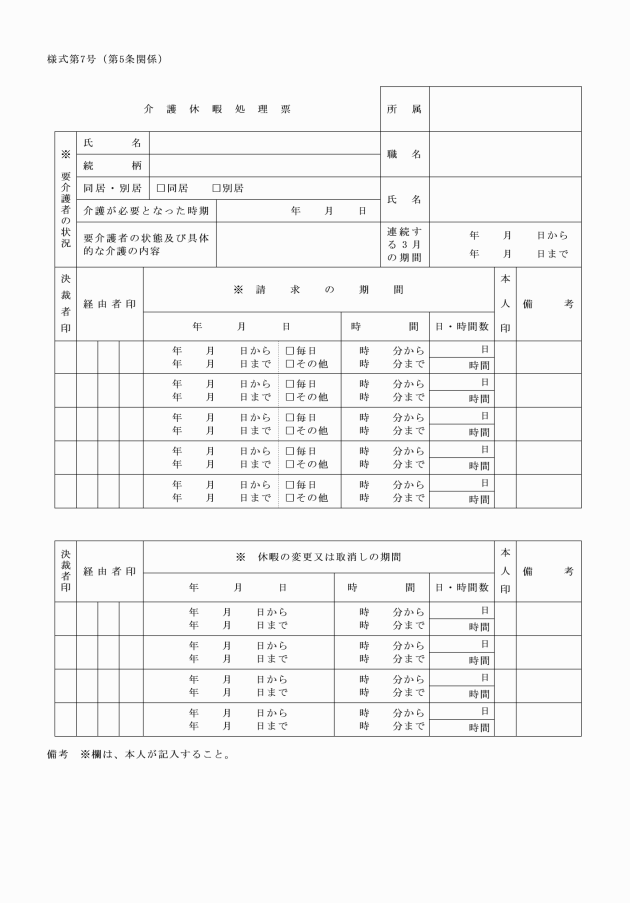

(介護休暇の請求)

第5条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理票(様式第7号)に記入し、校長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

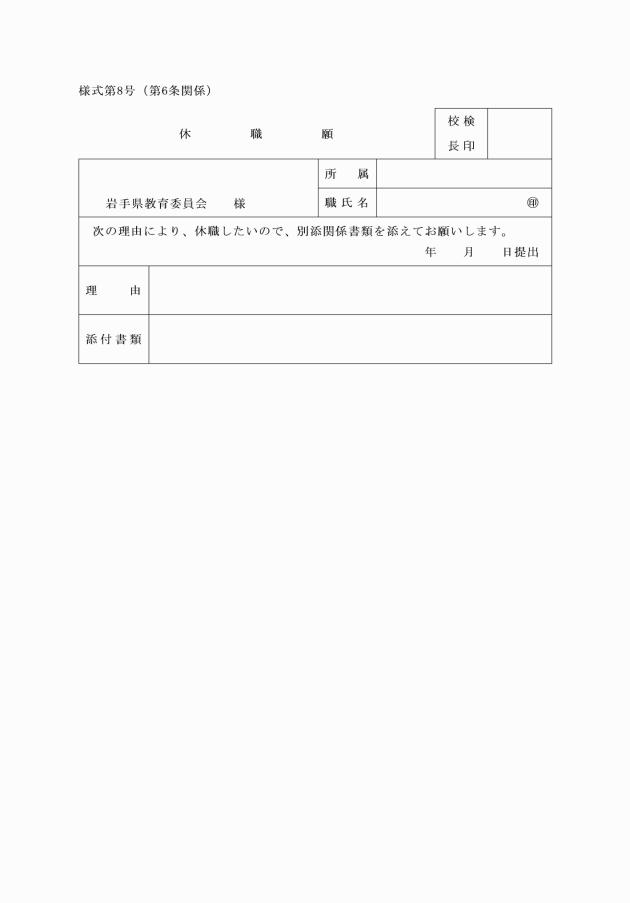

(休職)

第6条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第8号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。

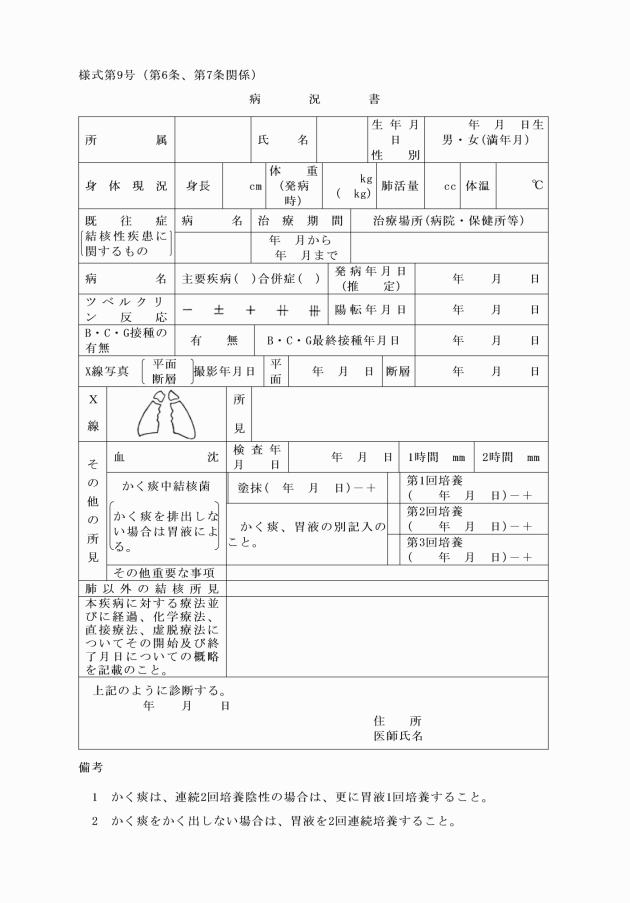

2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次に掲げる資料を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第9号)

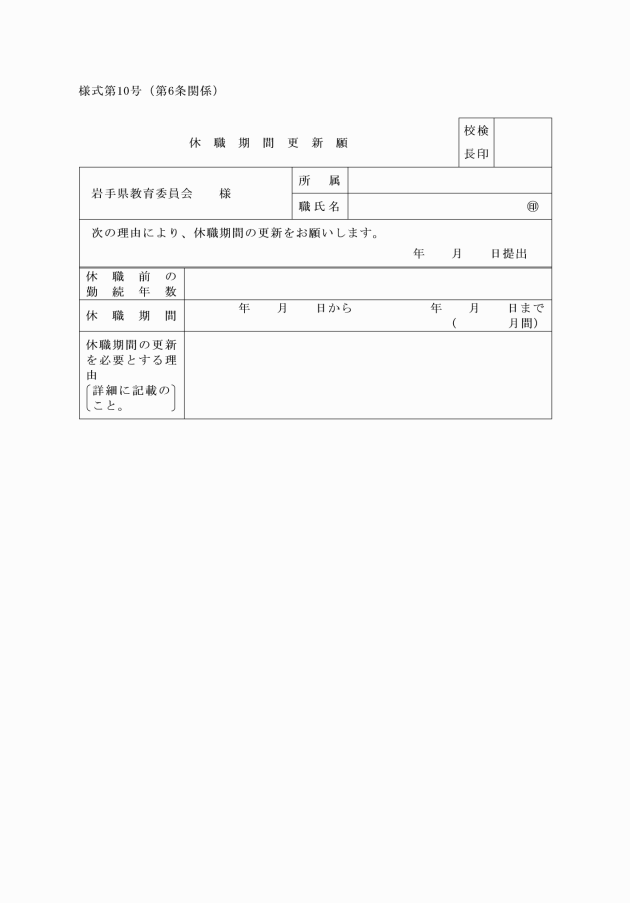

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間更新願(様式第10号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たった医師の診断書を添えなければならない。

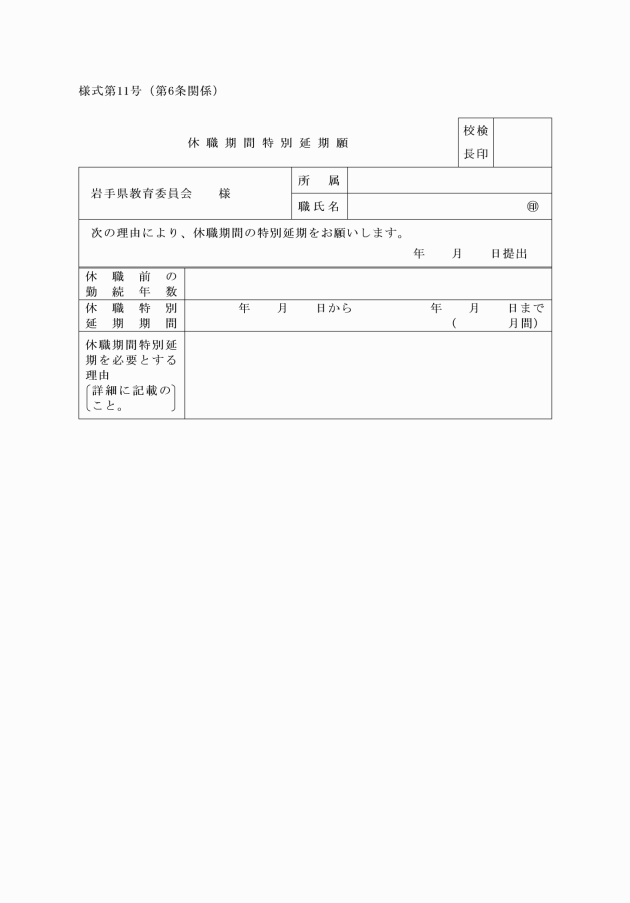

4 教特法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間特別延期願(様式第11号)に診療に当たった医師の病況書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

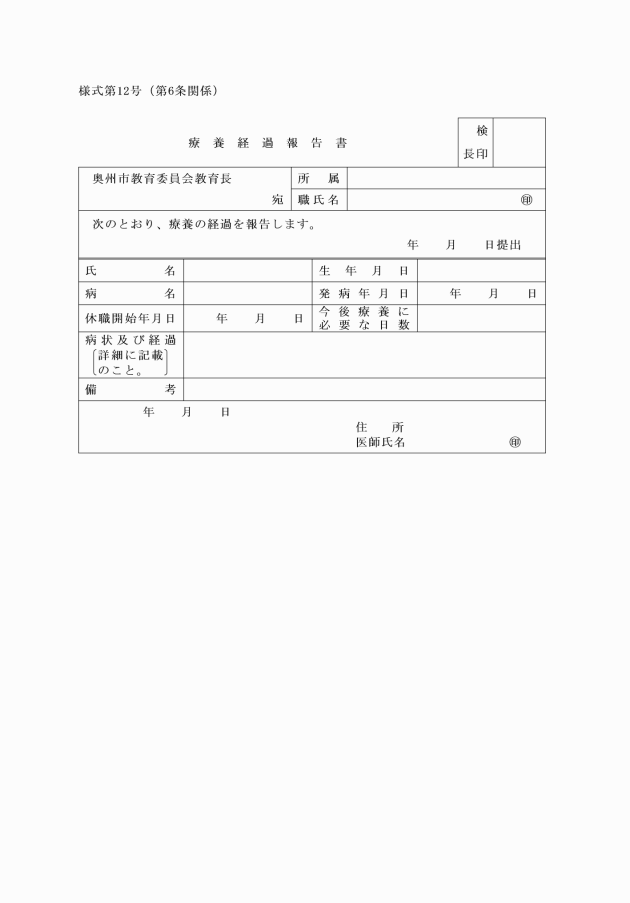

5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第12号)を3月ごとに校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(復職)

第7条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職(病気休暇)理由消滅届に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師の診断書を、その他の理由によるものであるときは、その理由の消滅したことを証する書類を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職(病気休暇)理由消滅届に次に掲げる資料を添えなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) X線断層写真 3枚

(3) 病況書

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第8条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ校長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 校長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その事由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。

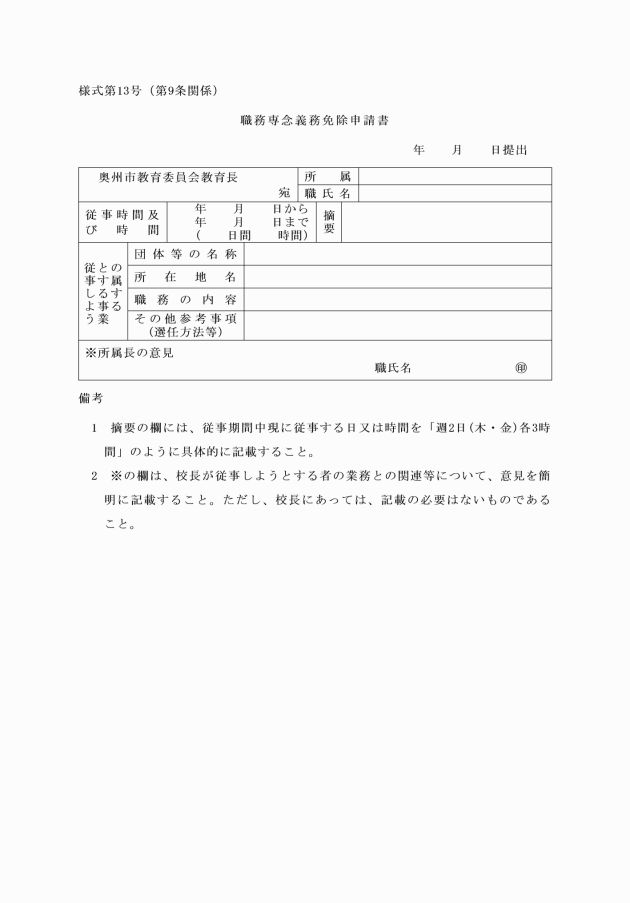

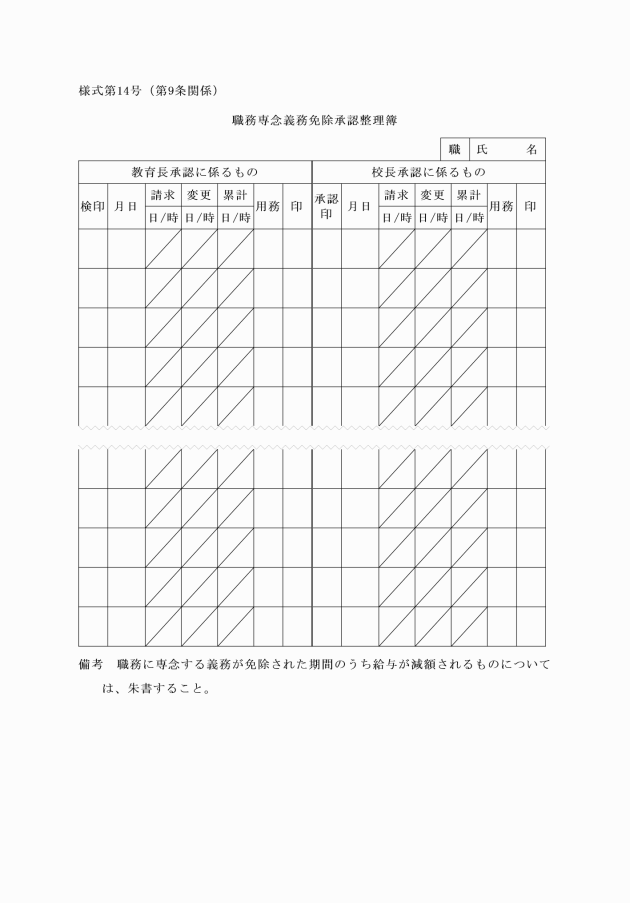

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により校長の検印を受けなければならない。

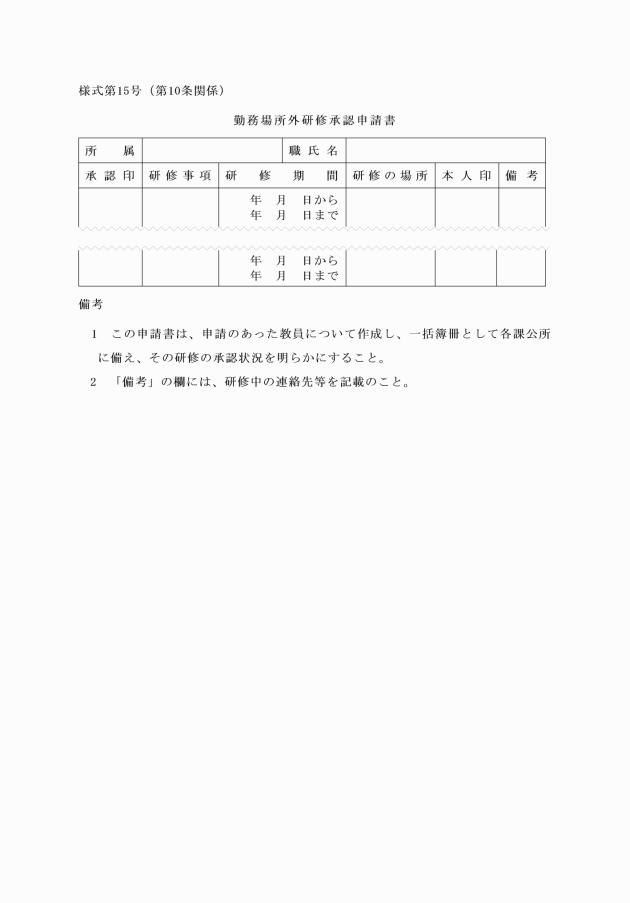

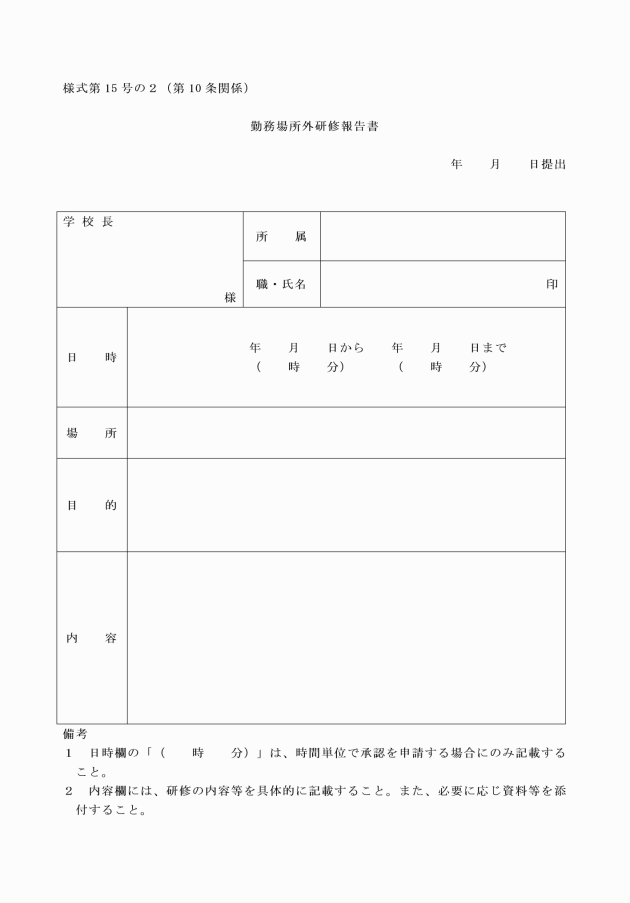

(勤務場所外研修)

第10条 教員は、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第15号)によらなければならない。

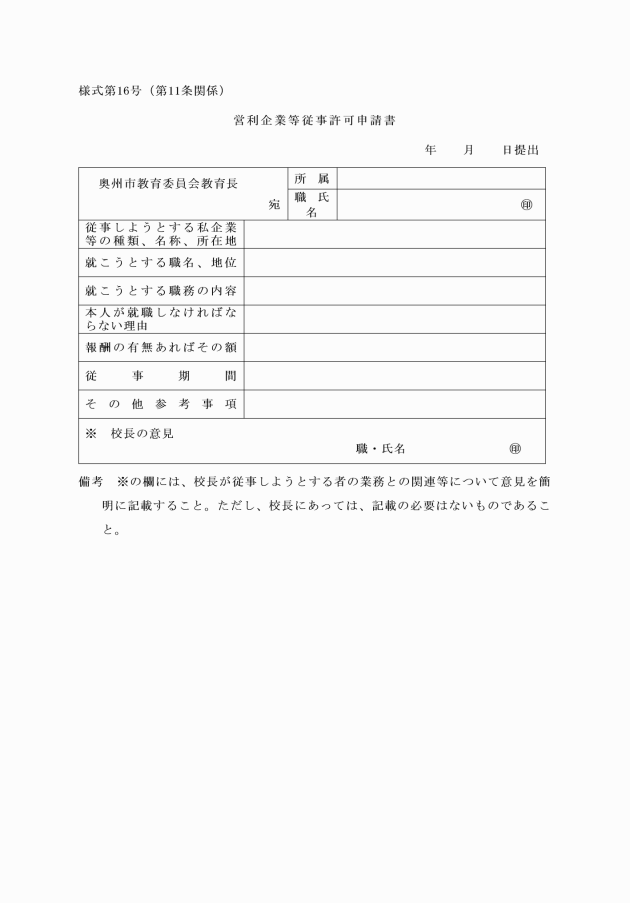

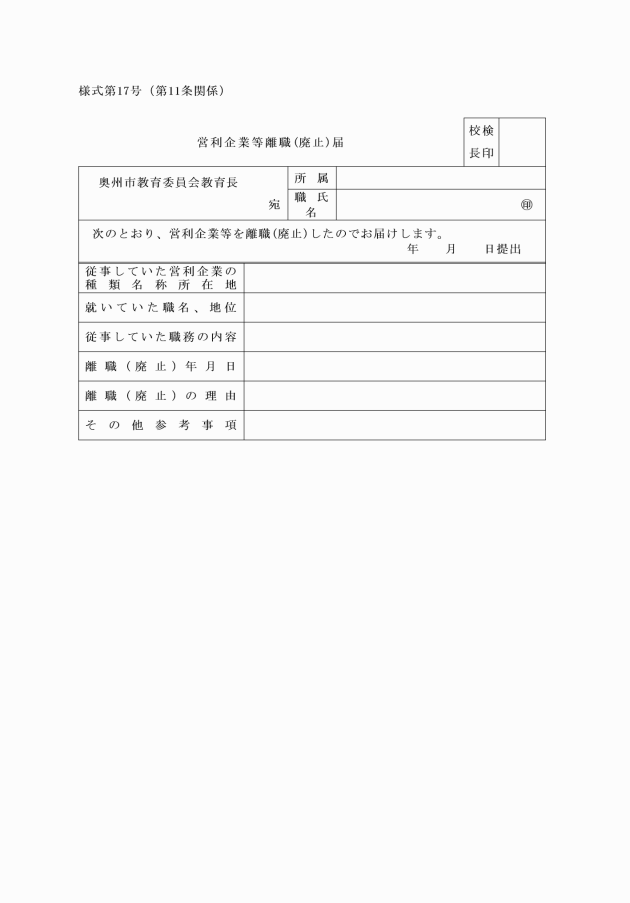

(営利企業等への従事許可)

第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第16号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

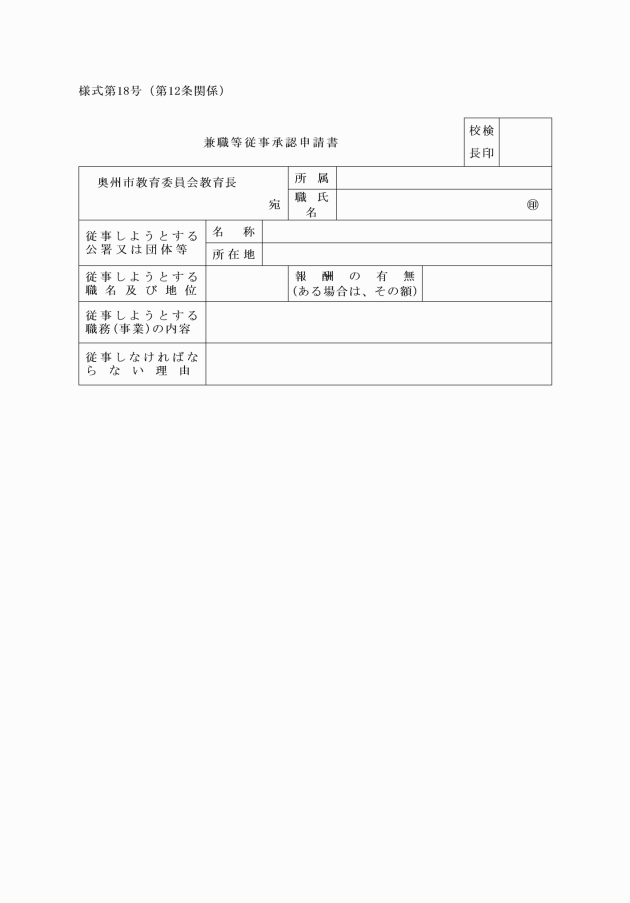

(兼職及び他の事業等の従事)

第12条 校長及び教員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第18号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

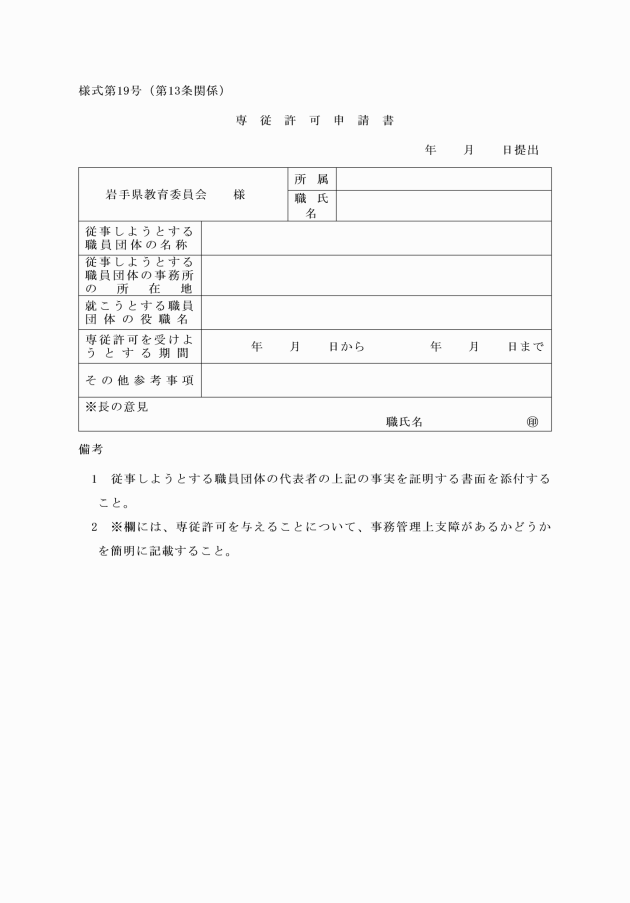

(専従許可)

第13条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第19号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

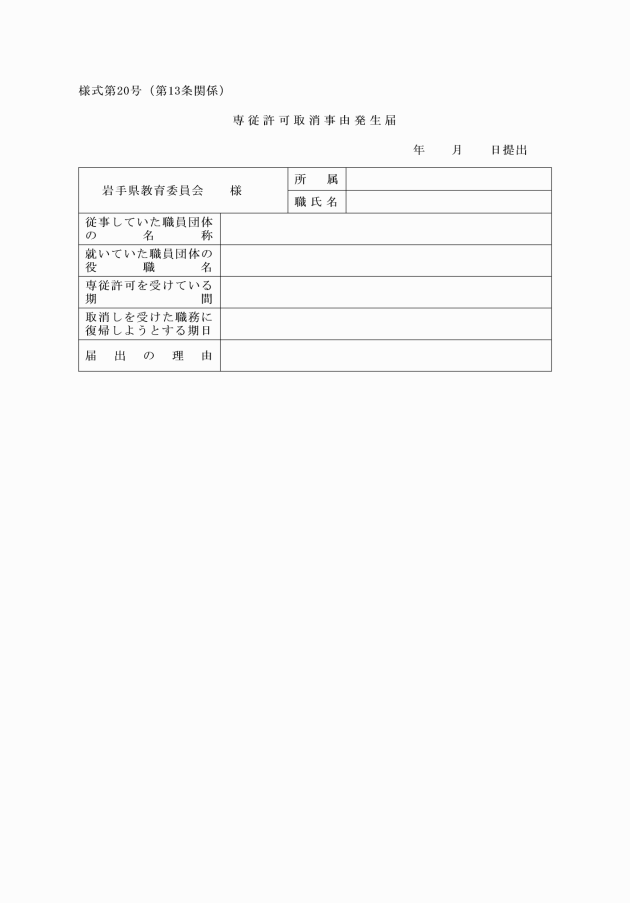

2 専従許可を受けている職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに、専従許可取消事由発生届(様式第20号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。

(育児休業の承認)

第14条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号。以下「育児休業規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を校長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、県人事委員会規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務の承認)

第14条の2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 育児短時間勤務をしている職員は、育児休業規則第15条において準用する育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第14条の3 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岩手県条例第65号)第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定により自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年岩手県人事委員会規則第38号)第4条第1項に規定する自己啓発等休業承認申請書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項に規定する大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(部分休業の承認)

第15条 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により、部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を校長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長に提出しなければならない。

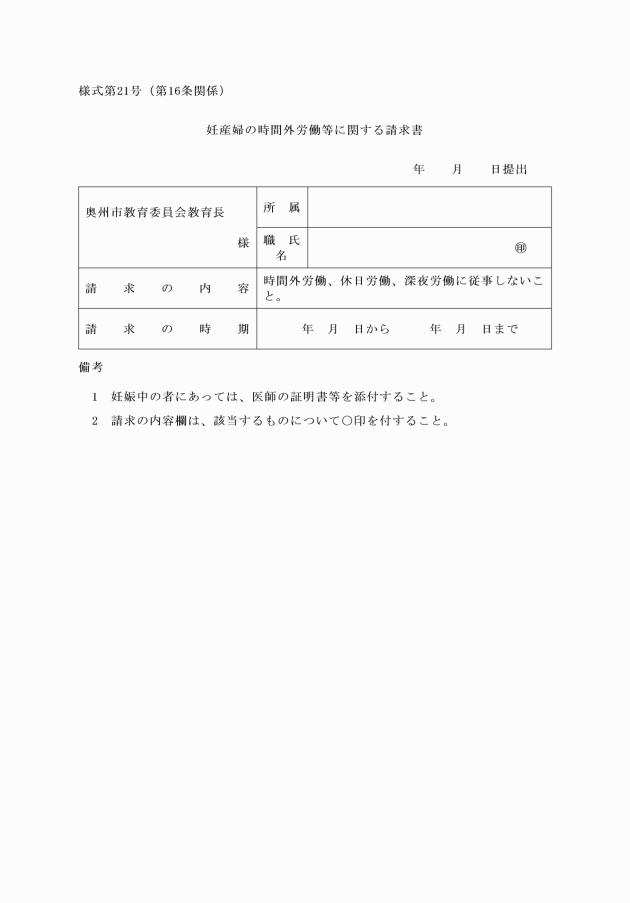

(妊産婦の時間外労働等)

第16条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第21号)を校長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第17条 職員は、用務のため勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第18条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整頓に留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

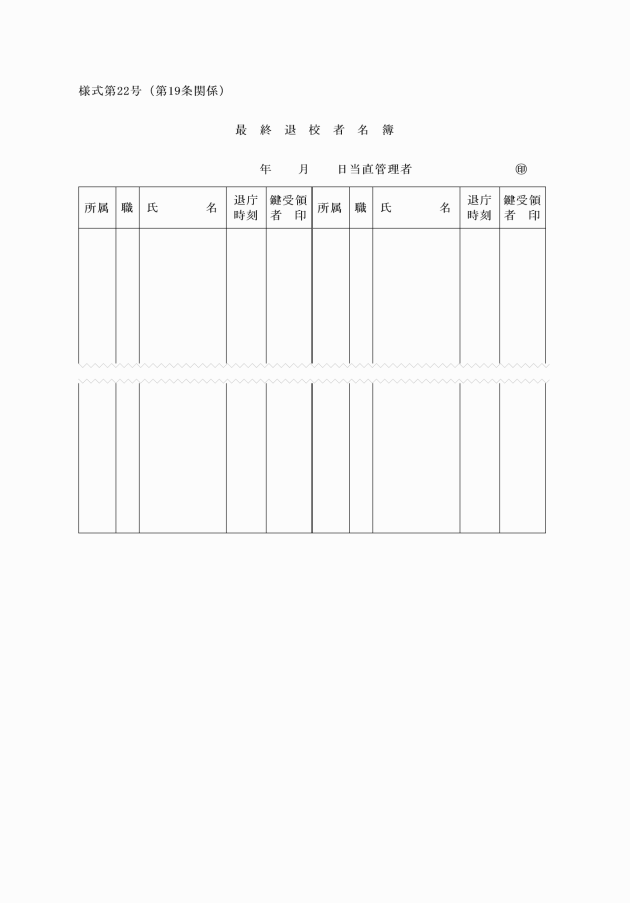

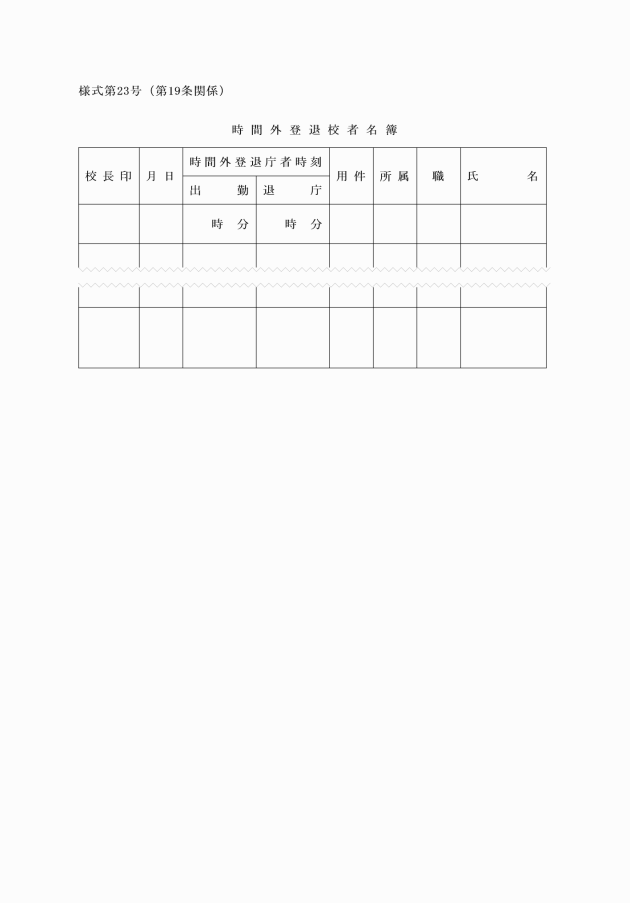

(退校及び勤務時間外の登校)

第19条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退校しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等の火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において退庁が最終のときは、最終退校者名簿(様式第22号)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登校した場合においては、時間外登退校者名簿(様式第23号)に所要事項を記載しなければならない。退校するときも、また同様とする。

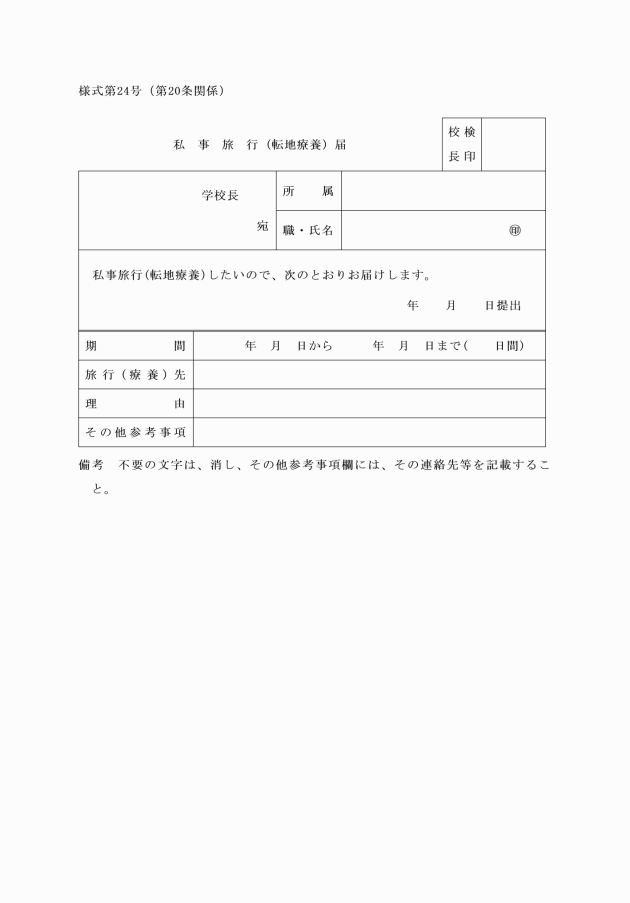

(私事旅行)

第20条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(様式第24号)を校長に提出しなければならない。この場合において、休暇の承認を得るときは、所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

第21条 削除

(出張)

第22条 出張を命じられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を示し、校長の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

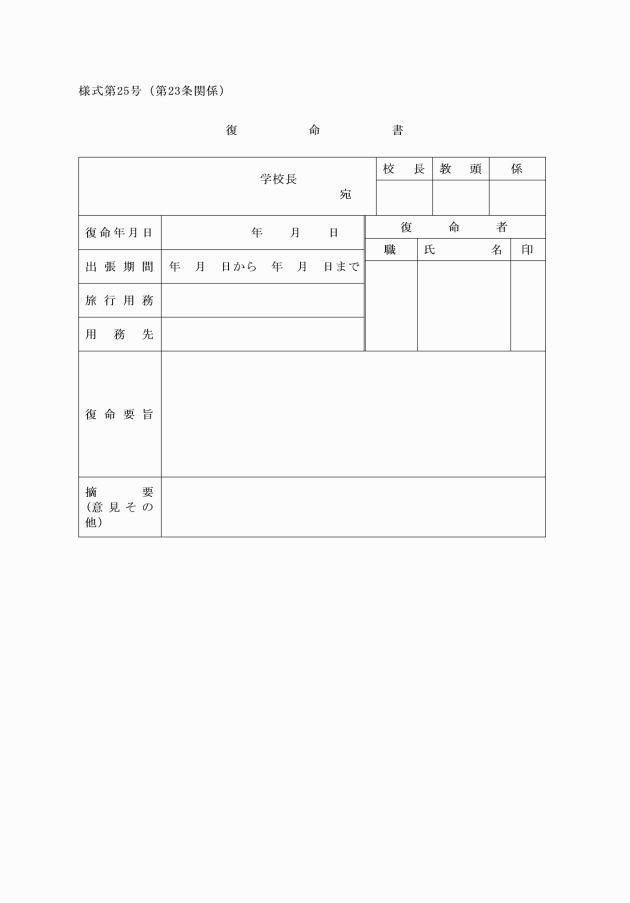

(復命)

第23条 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、速やかにその概要を口答で上司に報告するとともに、復命書(様式第25号)を提出しなければならない。この場合において、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命じられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(着任)

第24条 職員は、採用され、又は転任を命じられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

3 職員は、1週間以内に履歴書(様式第27号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第25条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合は、その旨を校長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

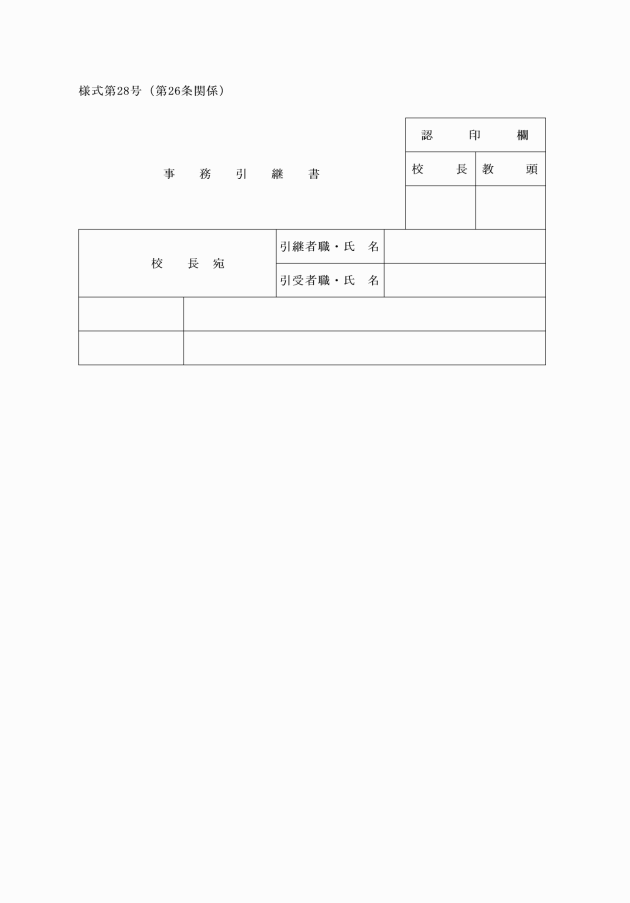

(事務引継ぎ)

第26条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため担当事務を離れる場合は、事務引継書(様式第28号)により後任者又は校長の指定するものにその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を校長に報告しなければならない。この場合において、役付職員以外の者で校長の承認を得たときは口答により引き継ぐことができる。

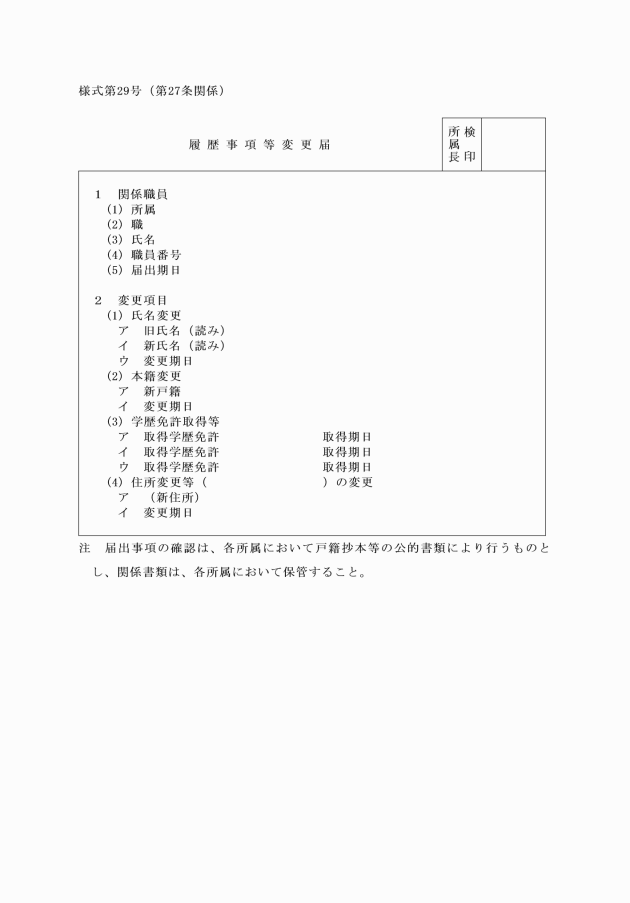

(本籍、住所又は氏名の変更及び資格取得の届出)

第27条 職員は、本籍、住所又は氏名を変更したとき又は新たに資格を取得したときは、履歴事項等変更届(様式第29号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(災害時の服務)

第29条 職員は、勤務時間中に校舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。

2 職員は、前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水沢市教育委員会服務規程(昭和46年水沢市教育委員会訓令第3号)、江刺市立小中学校服務規程(平成13年江刺市教育委員会訓令第1号)、教育委員会服務規程(昭和44年前沢町教育委員会訓令第4号)、胆沢町立学校職員の服務規程(昭和57年胆沢町教育委員会訓令第9号)又は衣川村教育委員会服務規程(昭和59年衣川村教育委員会訓令第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月4日から施行する。

附則(平成23年7月25日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の本則各号に掲げる訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年6月27日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第2号 削除

様式第26号 削除