○奥州市児童福祉法施行細則

平成18年2月20日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の実施に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

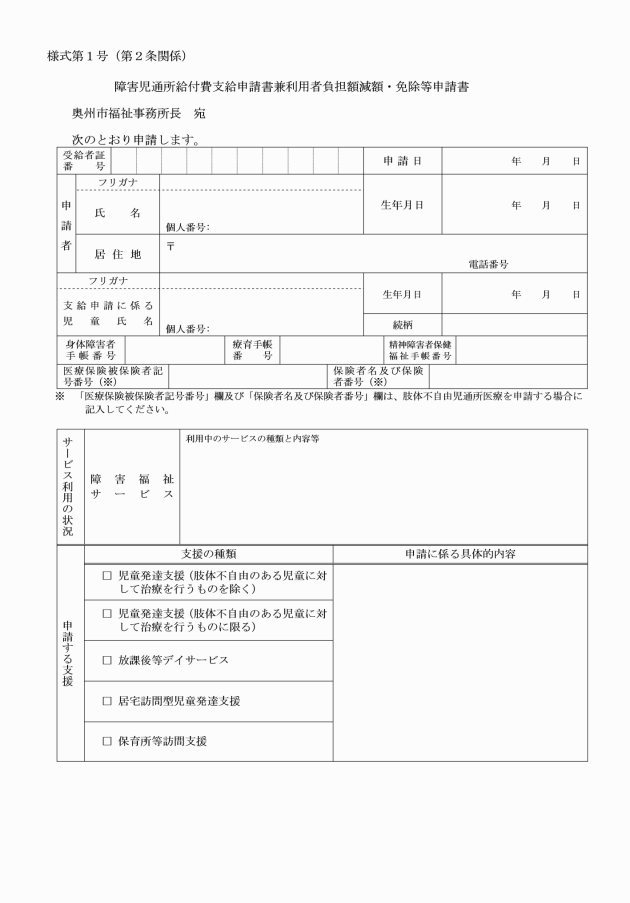

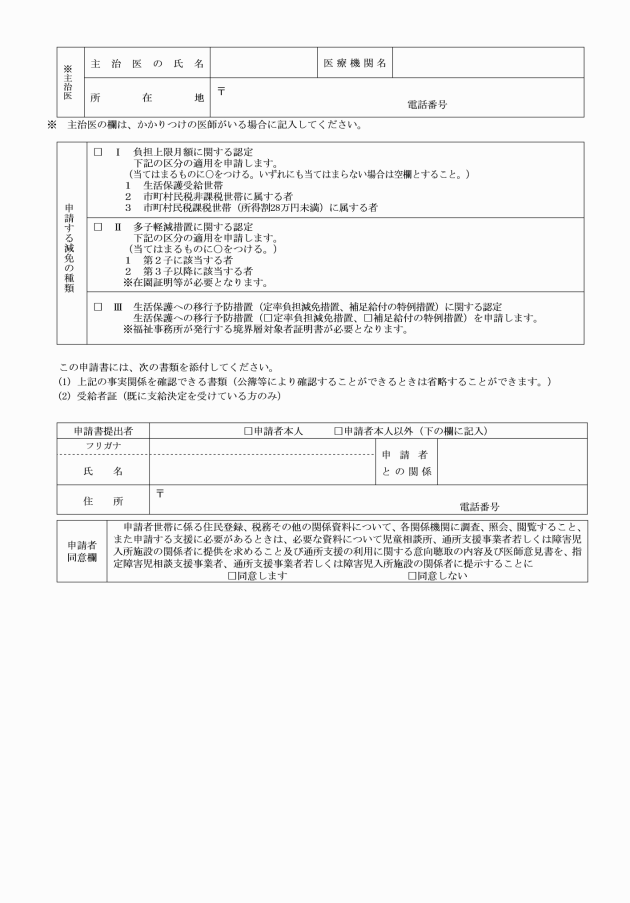

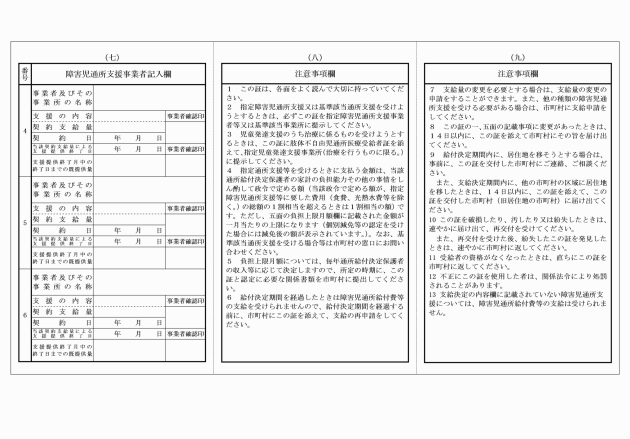

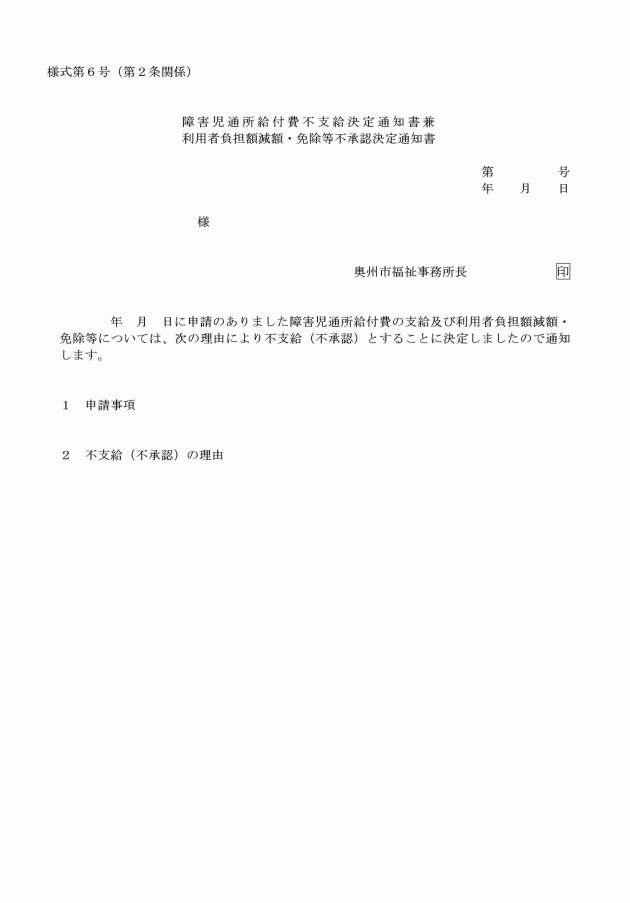

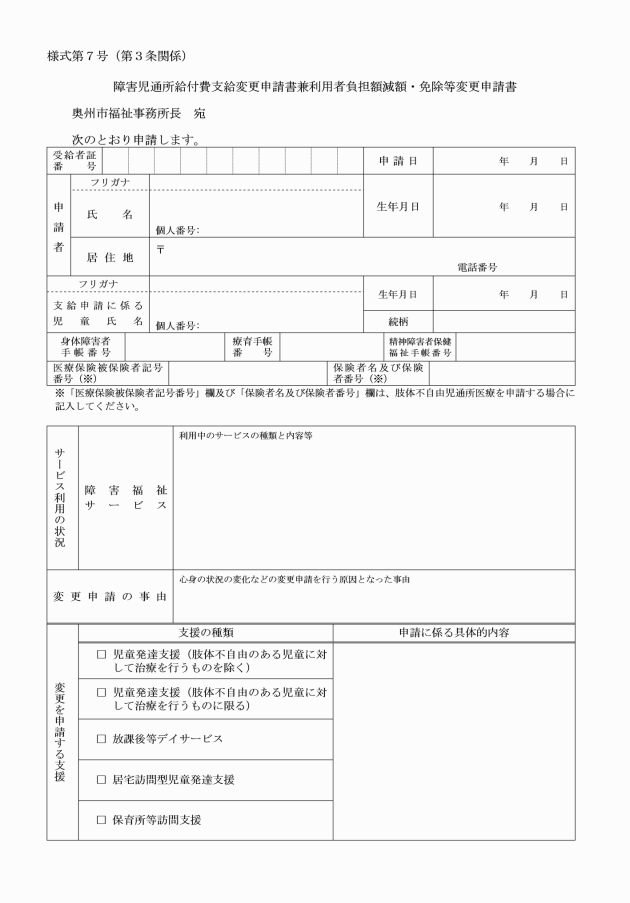

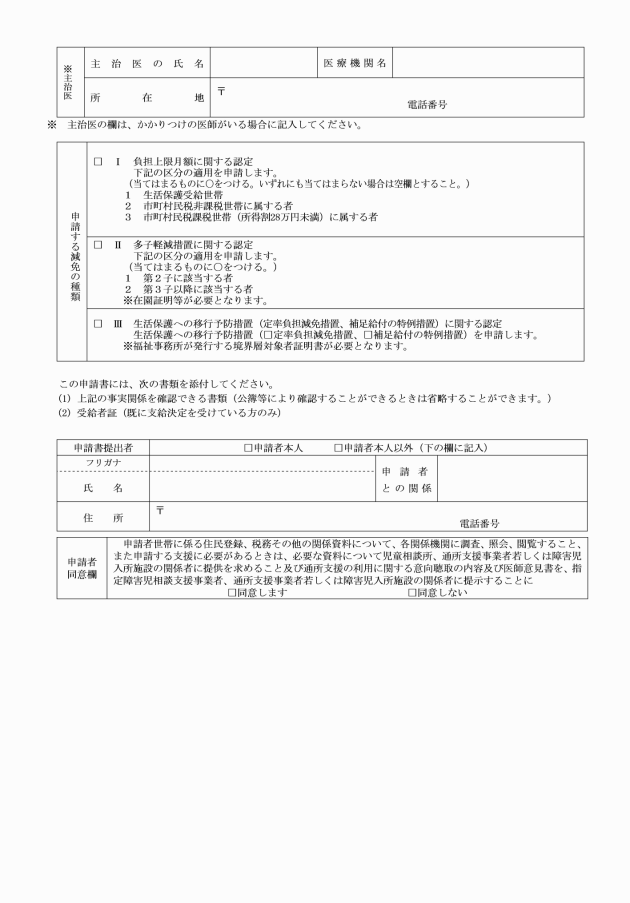

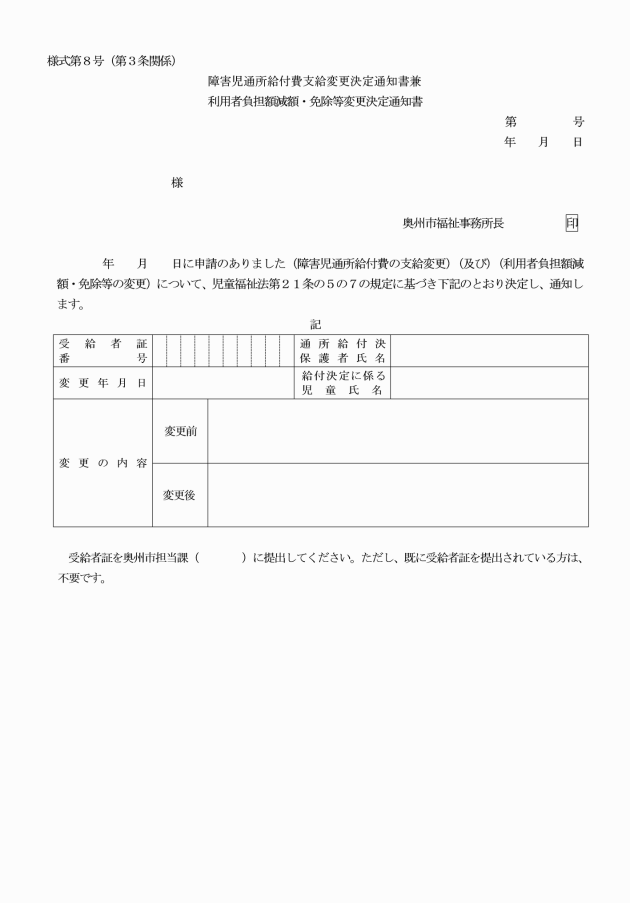

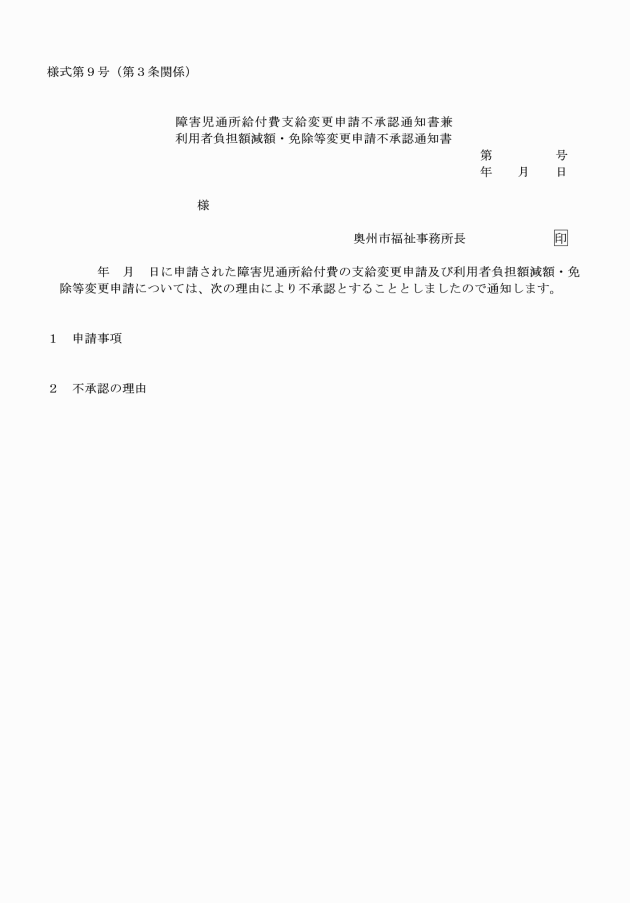

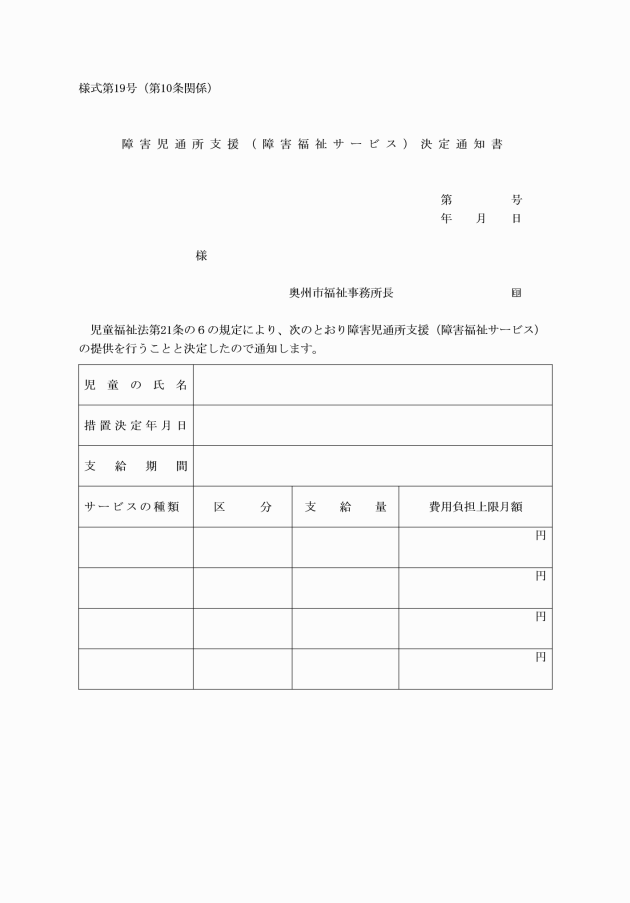

(障害児通所給付費の支給決定の手続)

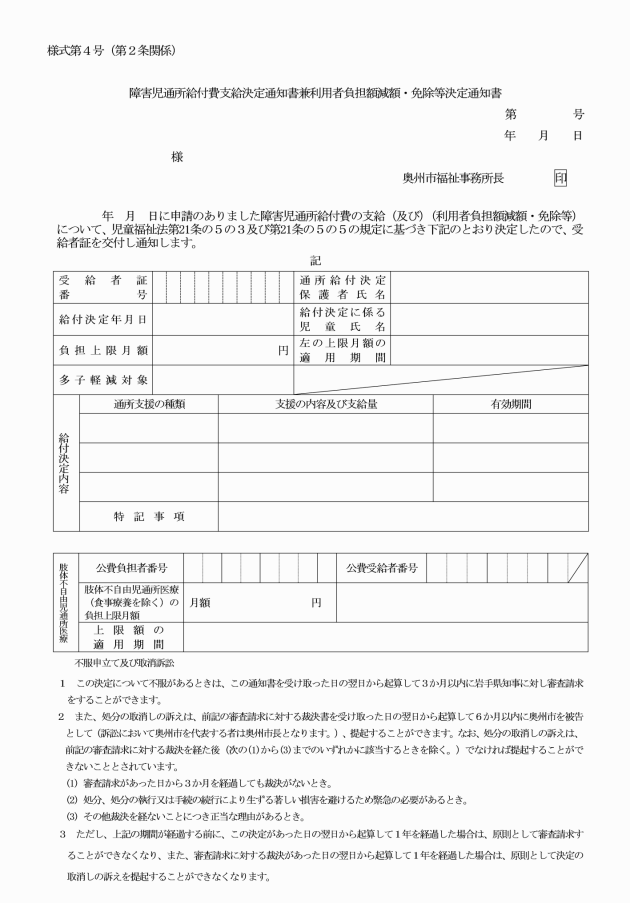

第2条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請を行おうとする障がい児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

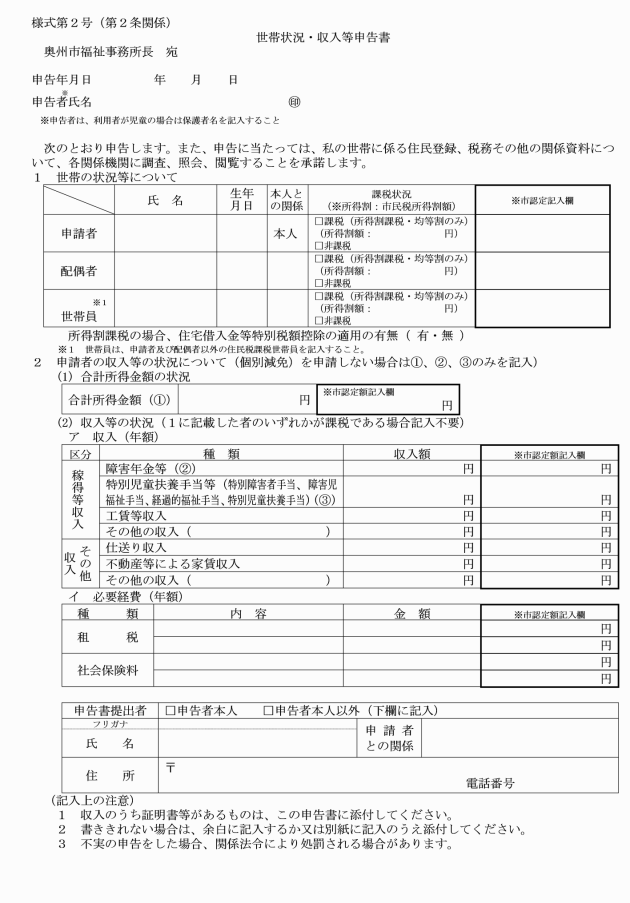

2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。

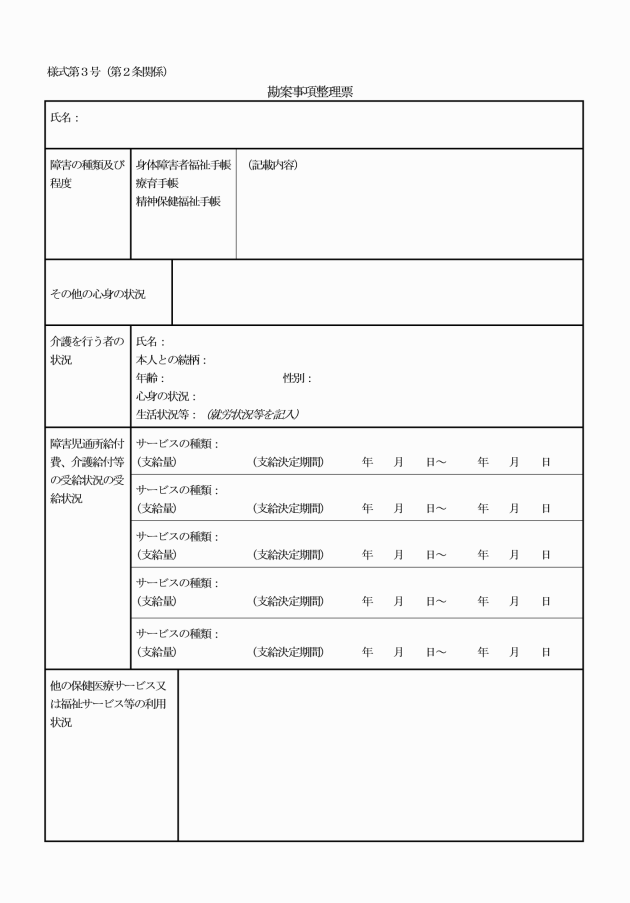

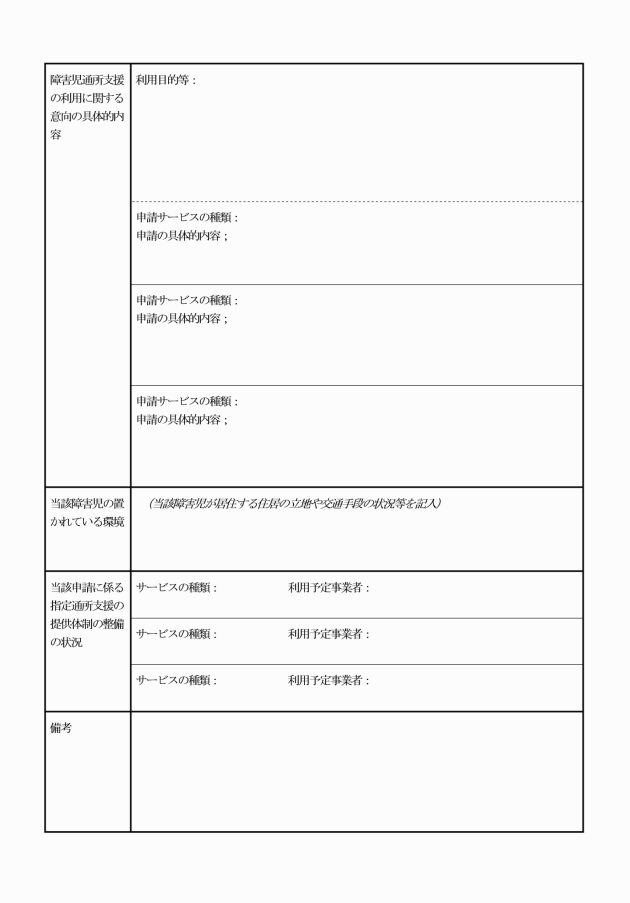

3 法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行う際に勘案する事項は、勘案事項整理票(様式第3号)のとおりとする。

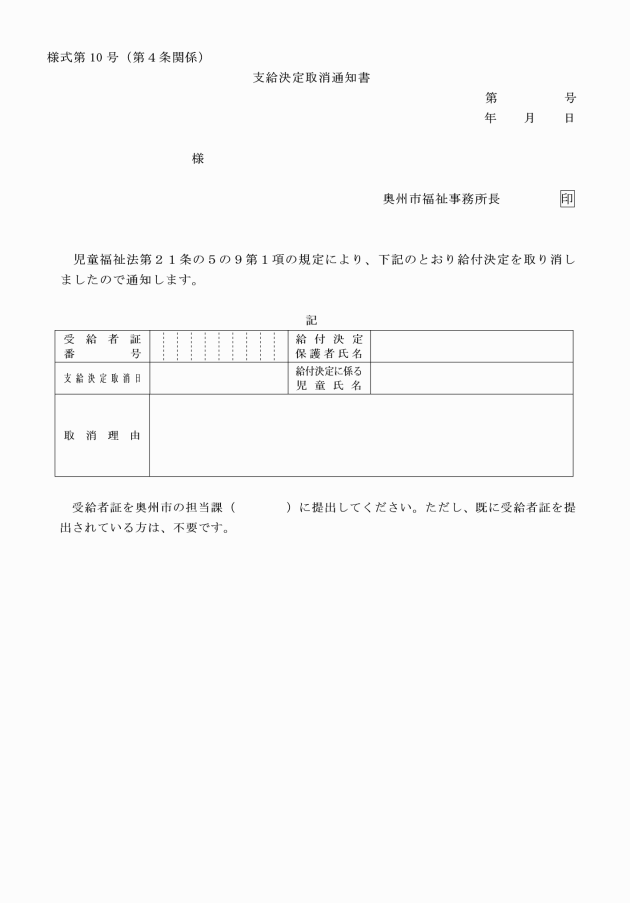

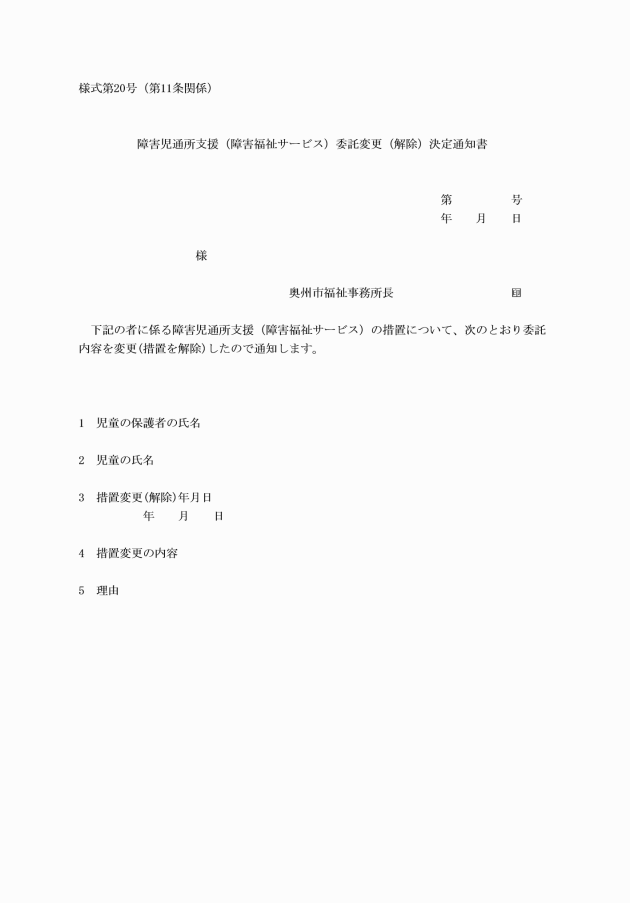

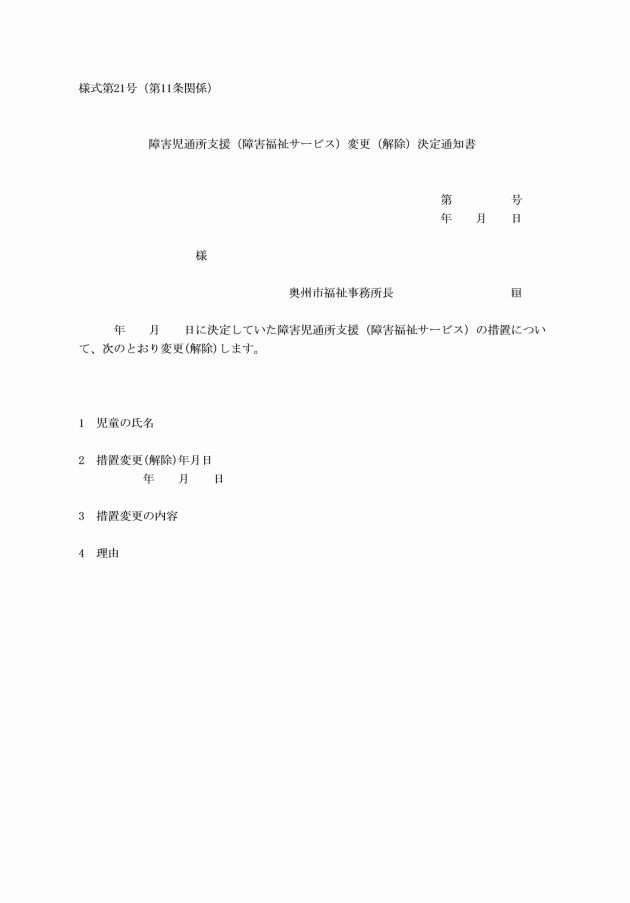

(支給決定の取消しの手続)

第4条 所長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行うこととしたときは、支給決定取消通知書(様式第10号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。

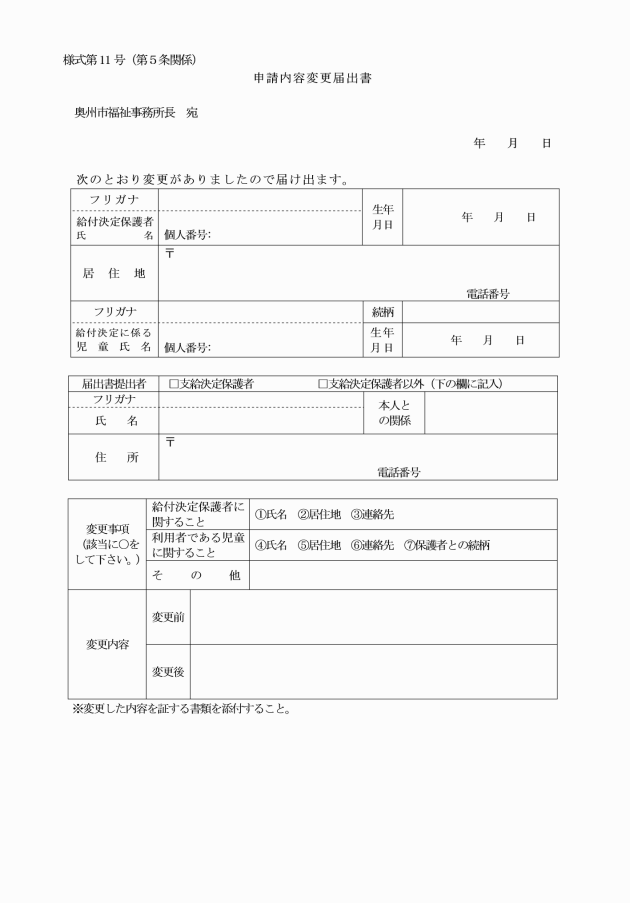

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

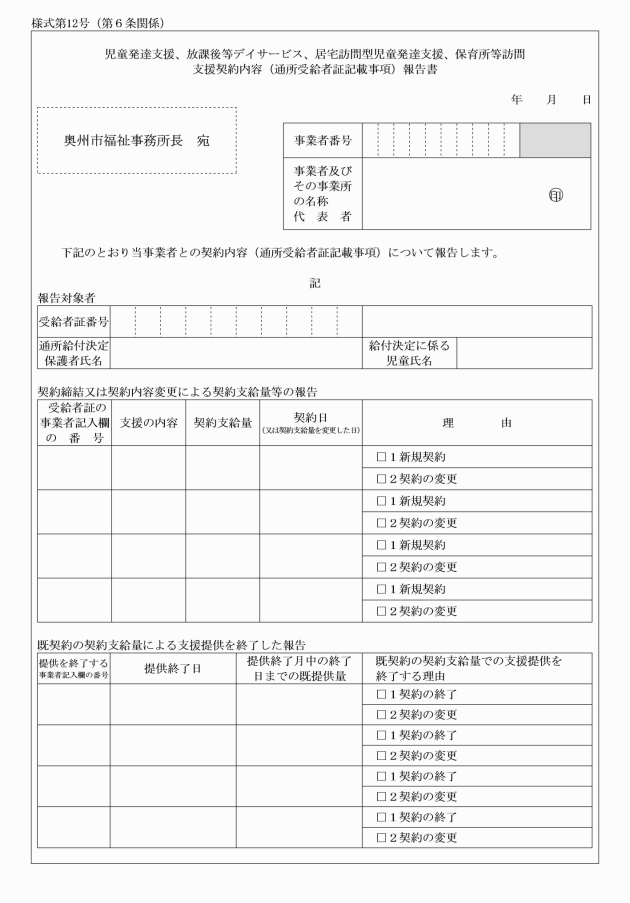

(契約内容の報告)

第6条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所支援事業に係る契約をした場合には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第12号)によりその内容を所長に報告するものとする。

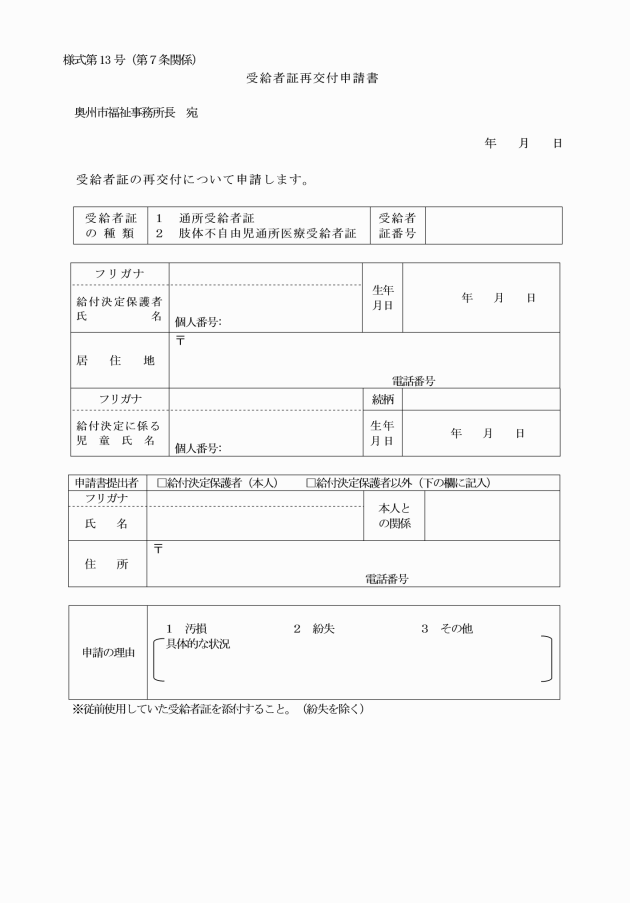

(受給者証の再交付)

第7条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

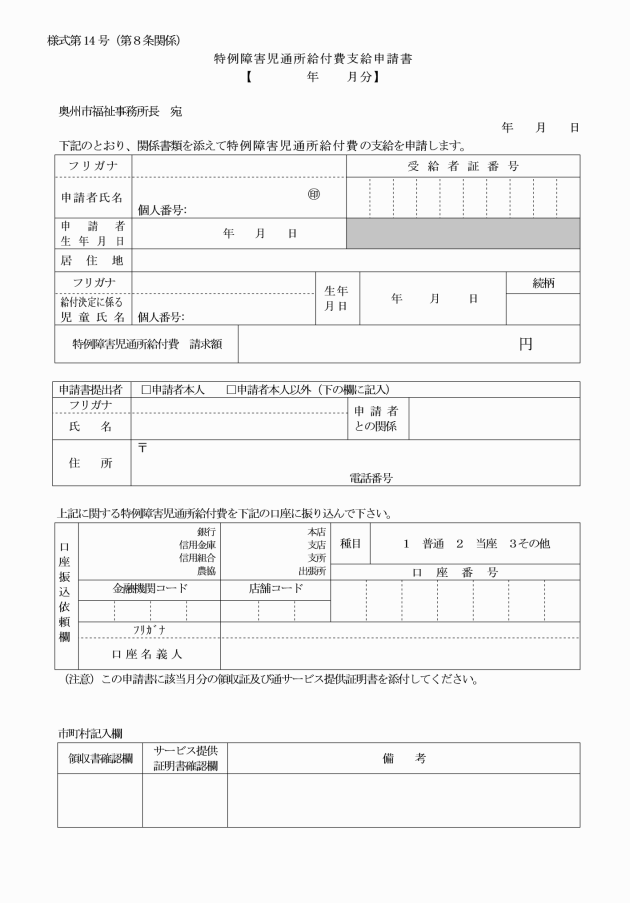

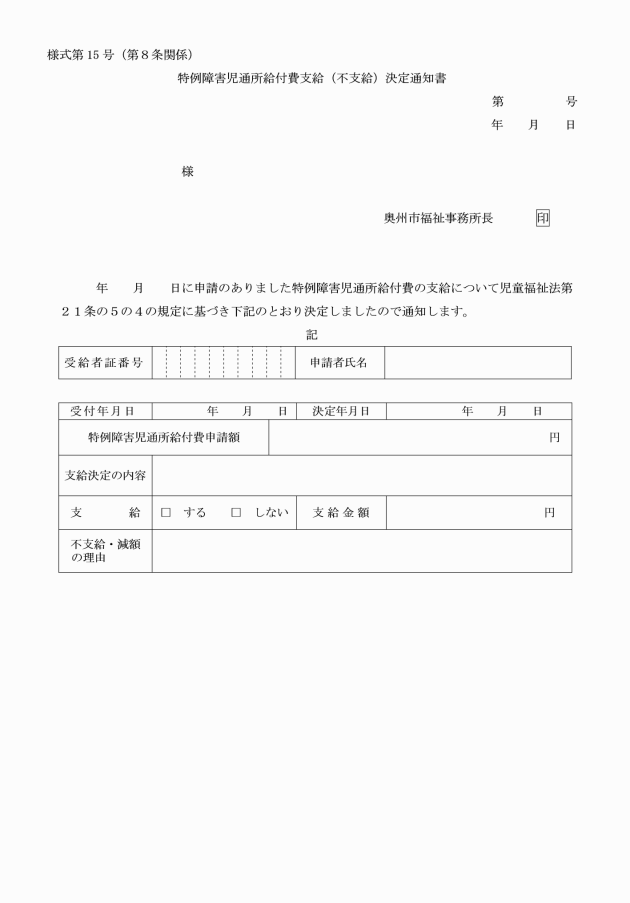

(特例障害児通所給付費の支給決定の手続)

第8条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)を所長に提出しなければならない。

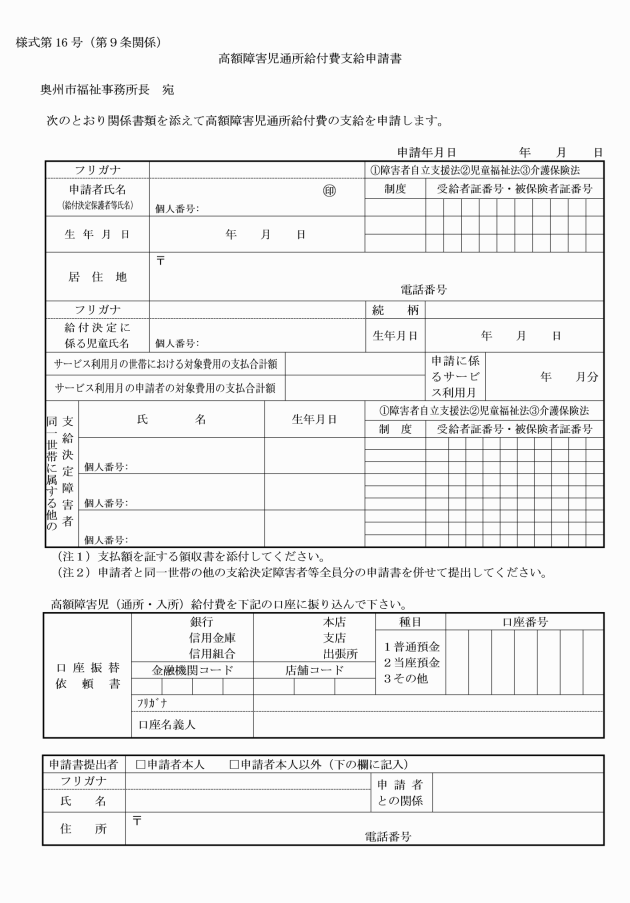

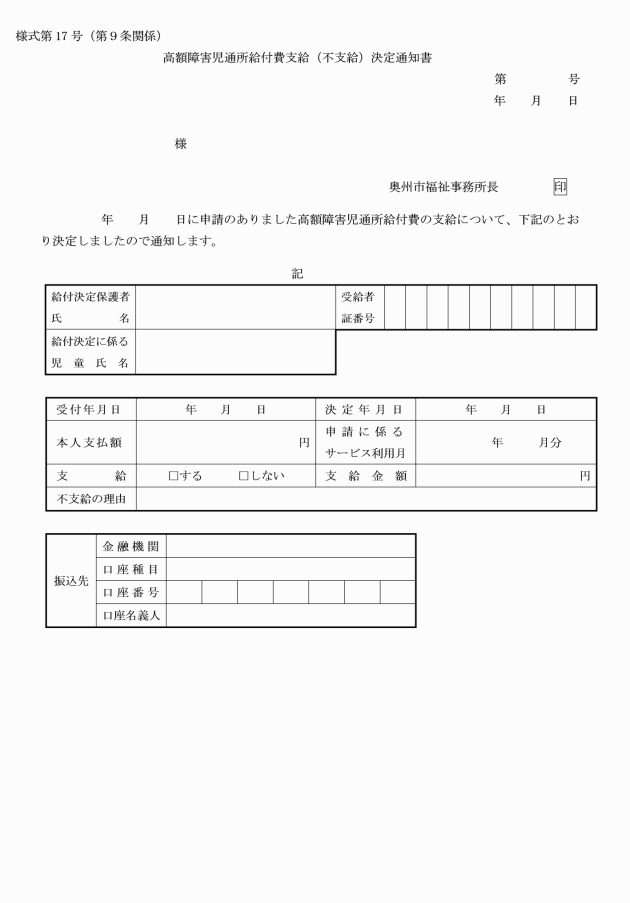

(高額障害児通所給付費の支給の手続)

第9条 法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を所長に提出しなければならない。

(助産の実施に係る適用除外)

第12条 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施は、妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 妊産婦の属する世帯が前年分の所得税課税世帯であって、その世帯の所得税額が8,400円を超える世帯であるとき。

(2) 妊産婦の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は当該年度分の市町村民税が非課税の世帯である場合を除き、当該妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定(以下これらを「社会保険」と総称する。)により出産一時金等の出産に関する給付(以下「出産給付」という。)を受けることができる額が39万円以上であるとき。

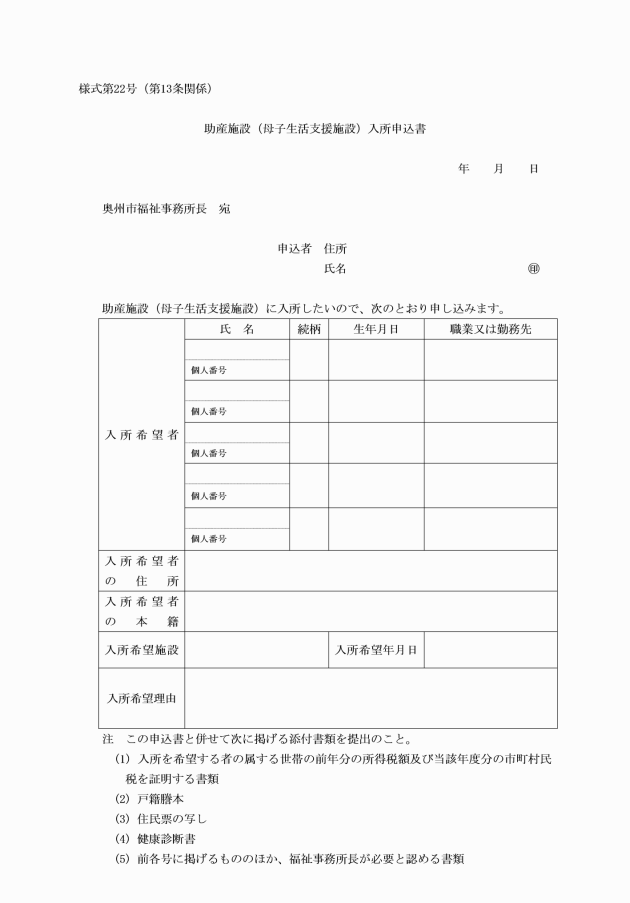

(助産の実施等)

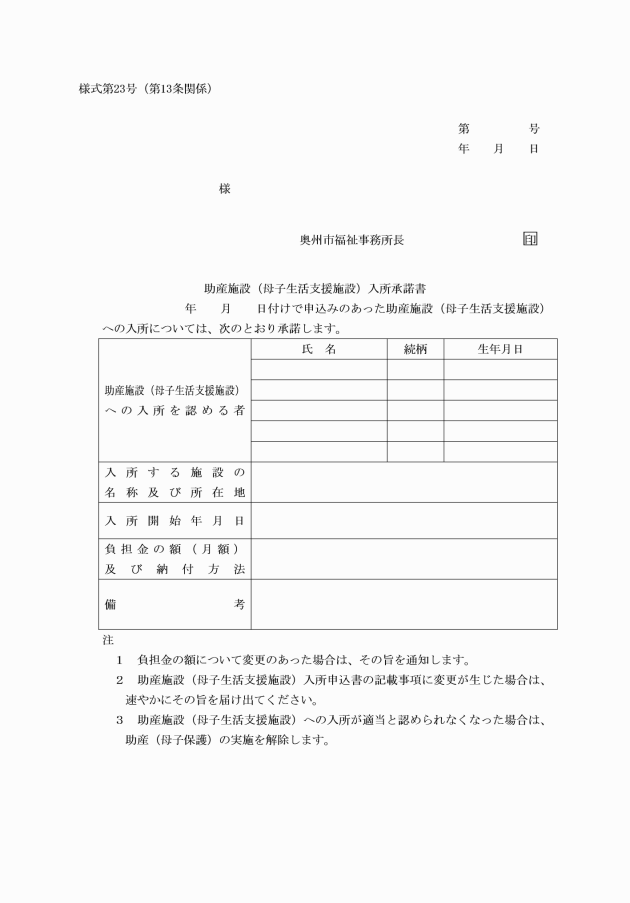

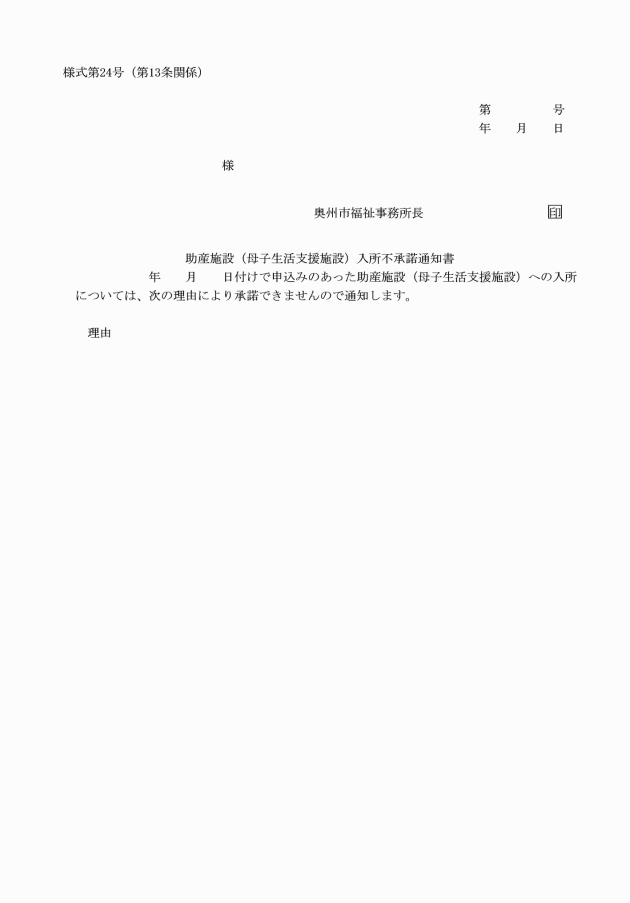

第13条 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施又は法第23条第1項本文の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を受けようとする者は、助産施設(母子生活支援施設)入所申込書(様式第22号)に所長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

3 所長は、前項の規定による承諾をしたときは、助産施設(母子生活支援施設)入所承諾書の写しを当該施設の長に送付し、承諾した旨を通知しなければならない。

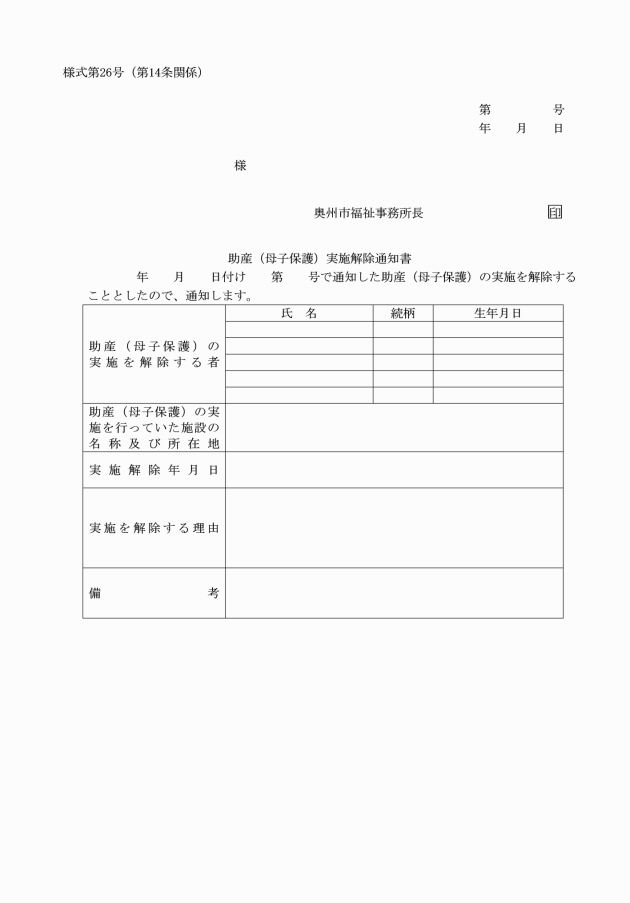

(助産の実施等の解除)

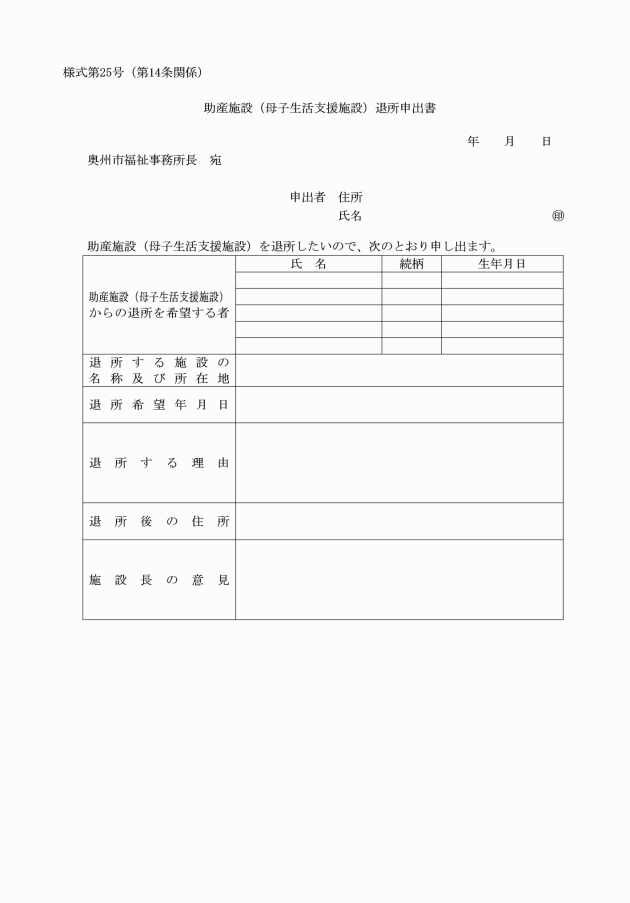

第14条 助産施設又は母子生活支援施設の入所者は、当該施設から退所しようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所申出書(様式第25号)に当該施設の長の意見を添えて、所長に提出しなければならない。

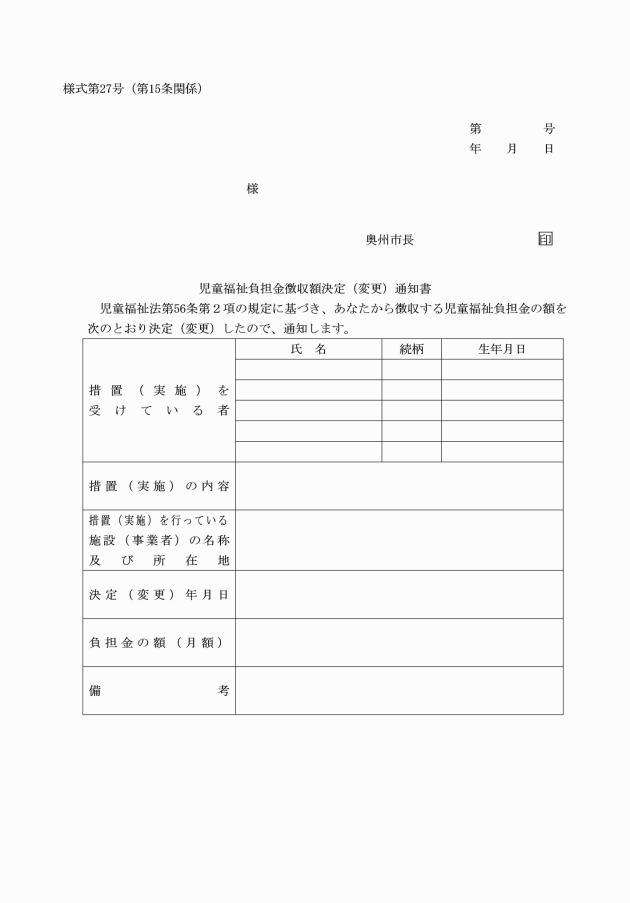

(負担金の徴収)

第15条 市長は、障害福祉サービス等の措置をとったとき、又は助産の実施等を行ったときは、当該措置若しくは実施を受けた者又はそれらの扶養義務者のうち主たる扶養義務者であると市長が認めるもの(以下「扶養義務者」という。)から当該措置又は実施に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 障害福祉サービス等の措置をとった場合 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額

(2) 助産の実施等を行った場合 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5の1により算定した額

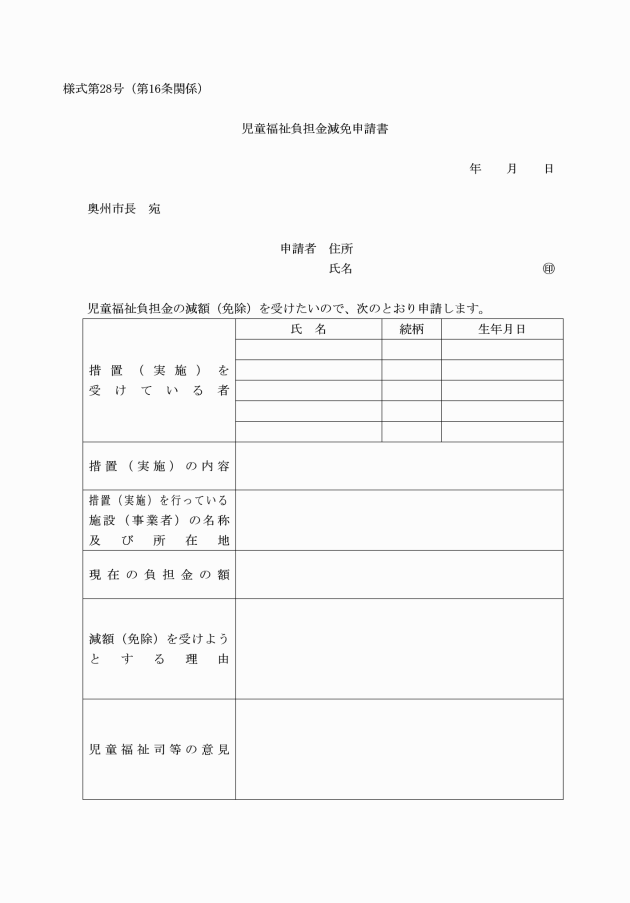

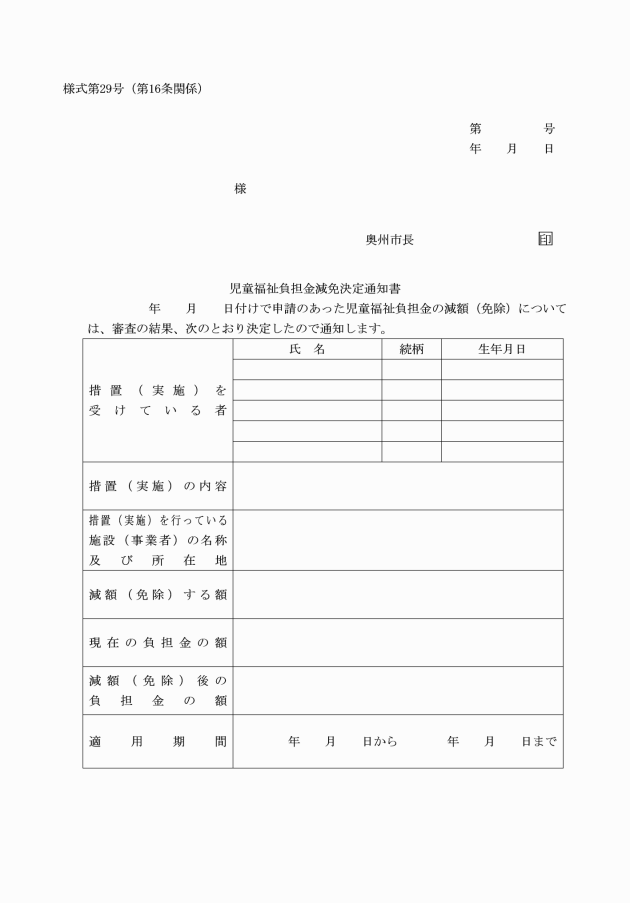

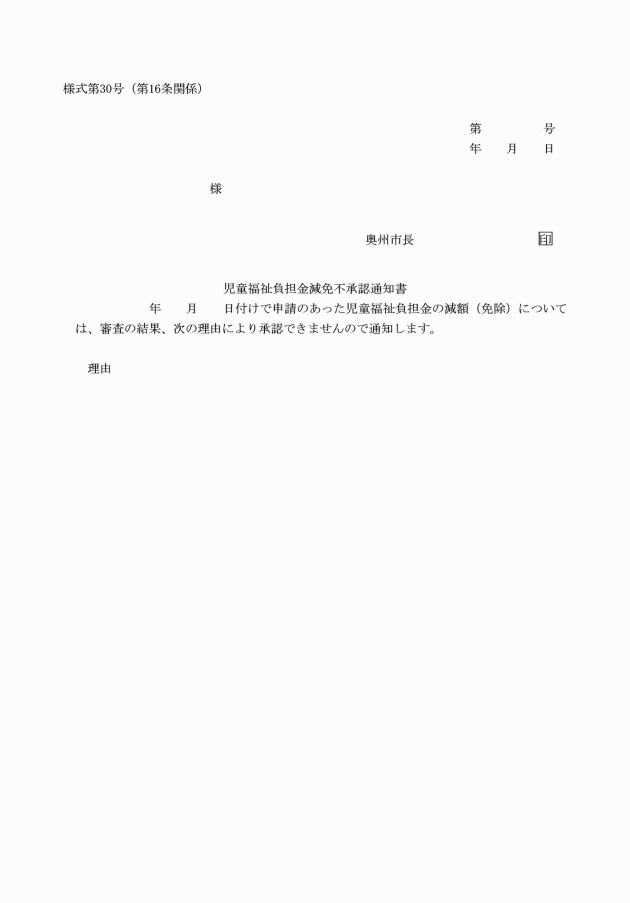

(負担金の減免)

第16条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当することにより負担金の納入が困難であると認めるときは、その負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該年度において所得の著しい減少、疾病等の理由により生活が著しく困難となったとき。

(2) 天災その他の災害により財産に著しく損失を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(措置費等の請求)

第17条 障害福祉サービス等事業を行う者又は助産施設若しくは母子生活支援施設の設置者は、障害福祉サービス等の措置に係る費用又は助産の実施等に要する費用(以下「措置費等」という。)について、当該措置をとった又は実施を行った月ごとに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに措置費等を支払うものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市身体障害者福祉法及び児童福祉法施行細則(平成14年水沢市規則第38号)、江刺市児童福祉法施行細則(平成14年江刺市規則第41号)、児童福祉法施行細則(平成14年前沢町規則第22号)、児童福祉法施行細則(平成15年胆沢町規則第11号)又は衣川村児童福祉法施行細則(平成12年衣川村告示第13―1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年4月1日規則第336号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年9月28日規則第350号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年12月28日規則第364号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年6月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(奥州市社会福祉施設負担金徴収規則の廃止)

2 奥州市社会福祉施設負担金徴収規則(平成18年奥州市規則第113号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の奥州市社会福祉施設負担金徴収規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の奥州市児童福祉法施行細則又は第2条の規定による改正後の奥州市老人福祉法施行細則のそれぞれ相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、廃止前の規則の規定により決定された負担金については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市保育所保育の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用し、同日前に入所した児童に係る保育料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の奥州市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に助産施設又は母子生活支援施設に入所する者に係る負担金について適用し、同日前に入所した者に係る負担金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市保育の実施に関する条例施行規則様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成23年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に実施した助産及びその実施を受けた者に係る負担金の徴収について適用し、同日前に実施した助産及びその実施を受けた者に係る負担金の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成23年10月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市児童福祉法施行細則の規定は、平成23年6月17日から適用する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年11月22日規則第36号)

(施行期日)

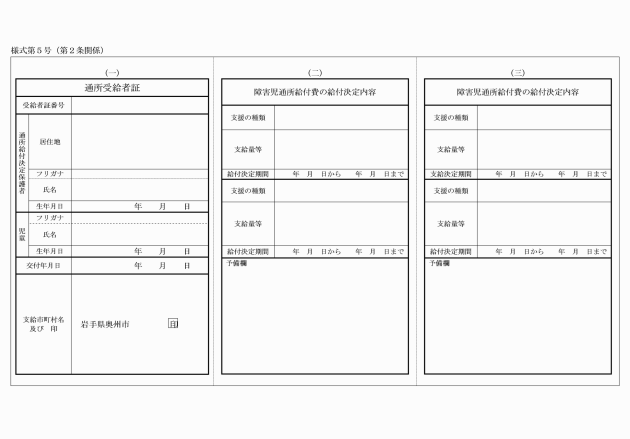

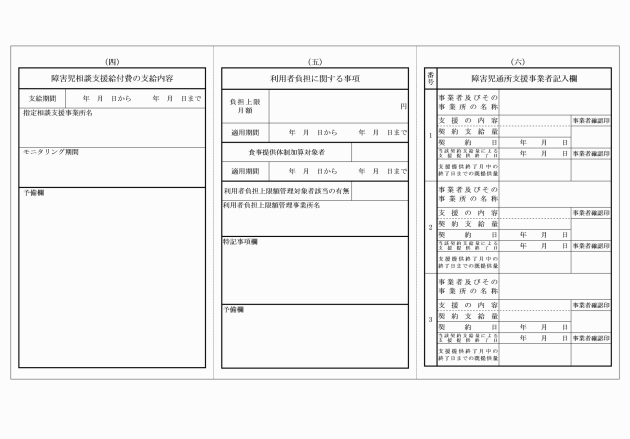

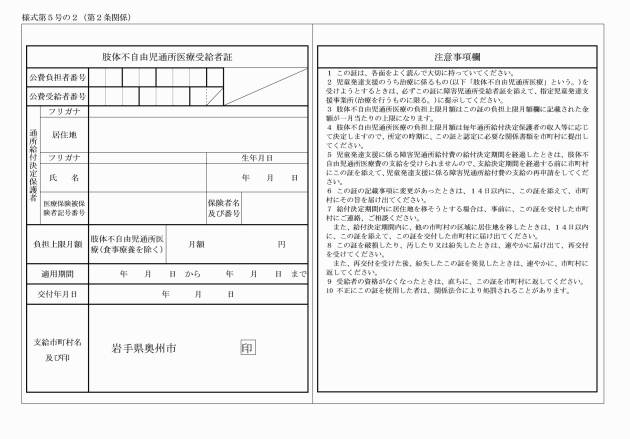

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第6条の改正規定、様式第1号の改正規定(「被保険者証の記号及び番号」を「医療保険被保険者記号番号」に改める部分を除く。)、様式第5号の改正規定(「医療保険の被保険者証及び」を削る部分を除く。)、様式第5号の2の改正規定(「被保険者証の記号及び番号」を「医療保険被保険者記号番号」に改める部分及び「及び医療保険の被保険者証」を削る部分を除く。)、様式第7号の改正規定(「被保険者証の記号及び番号」を「医療保険被保険者記号番号」に改める部分を除く。)並びに様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第5号に規定する通所受給者証及び様式第5号の2に規定する肢体不自由児通所医療受給者証は、その有効期間内に限り、改正後の様式第5号に規定する通所受給者証及び様式第5号の2に規定する肢体不自由児通所医療受給者証とみなす。