○奥州市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成20年5月29日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対して母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するとともに、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図り、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者であって、次のいずれにも該当するもの

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する者

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準の者。ただし、所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

ウ 過去に給付金を受給したことのない者

(2) 令和6年8月30日以後に教育訓練講座の指定を受けた者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(対象講座)

第3条 給付金の支給対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるもののうち、対象者の就業経験、技能、資格の取得状況等及び労働市場の状況により、対象者が適職に就業するために必要と認められるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座として市長が認めるもの

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座として市長が認めるもの(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座として市長が認めるもの(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(1) 対象講座の受講を開始する日(以下「受講開始日」という。)現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 当該対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数(1年未満の端数があるときは、これを1年として計算した年数)に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円))

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を終了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を終了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練終了時点で就職等をしている場合を含む。)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(この額が240万円を超えるときは、240万円を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、教育訓練経費に100分の60を乗じて得た額が1万2,000円を超えないときは、給付金を支給しないものとする。

(教育訓練経費)

第5条 前条に規定する教育訓練経費は、次に掲げるものとする。

(1) 対象講座を実施する機関(以下「教育訓練機関」という。)に支払った入学に係る費用又は登録料

(2) 教育訓練機関に支払った受講料、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウェア等の補助教材費

2 次に掲げる経費は、教育訓練経費の対象としない。

(1) 検定試験の受験料

(2) 対象講座の受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 対象講座の補講費

(4) 教育訓練機関が実施する各種行事参加に係る経費

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) パーソナルコンピュータ等の機器の購入に係る費用

(7) 対象講座の受講のための交通費

(8) 入学に係る費用、受講料等をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む。)

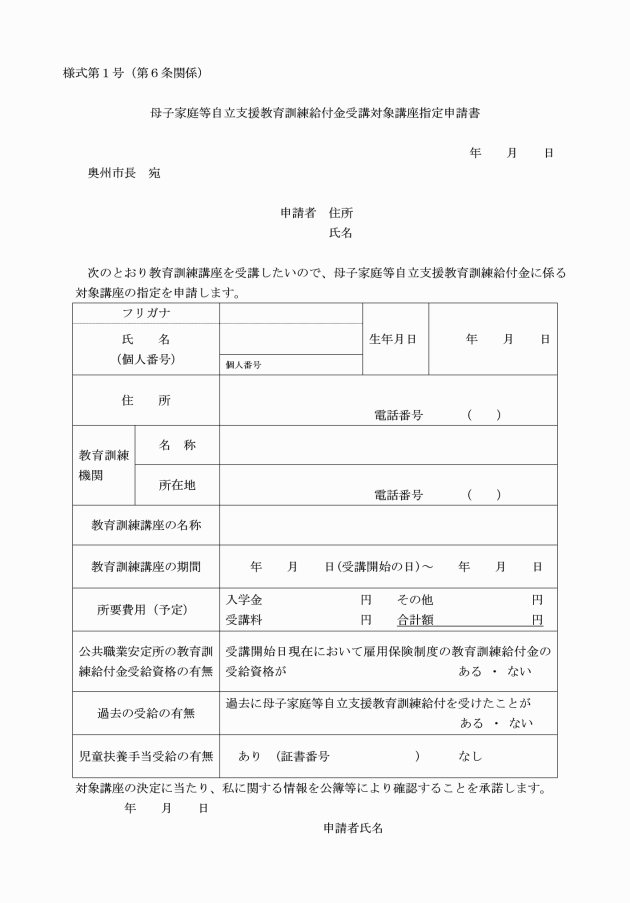

(対象講座の指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、受講開始日前に母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、講座の指定を受けなければならない。

2 講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに市において確認できるとき(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及び申請者が扶養している児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。次号において同じ。)の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及び申請者が扶養している児童と住所を同じくする世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

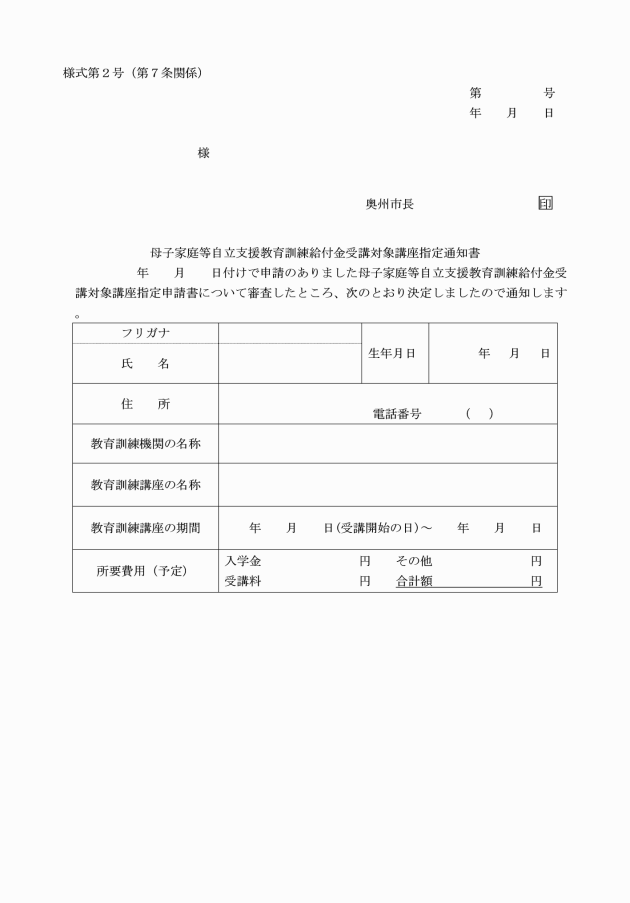

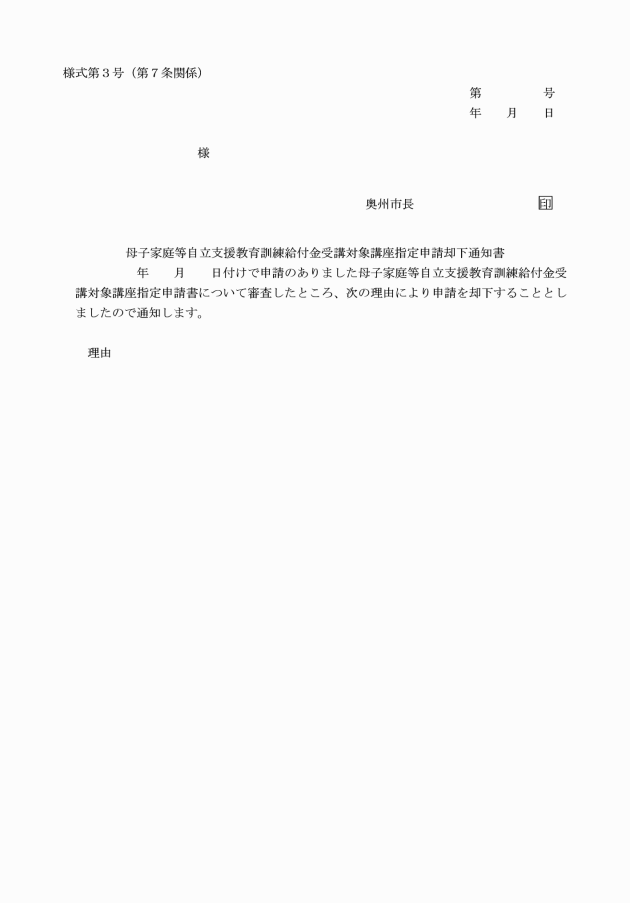

(対象講座の指定)

第7条 市長は、講座指定申請書の提出があったときは、申請者の受給資格の有無及び申請者が適職に就業するための受講の必要性を審査するものとする。

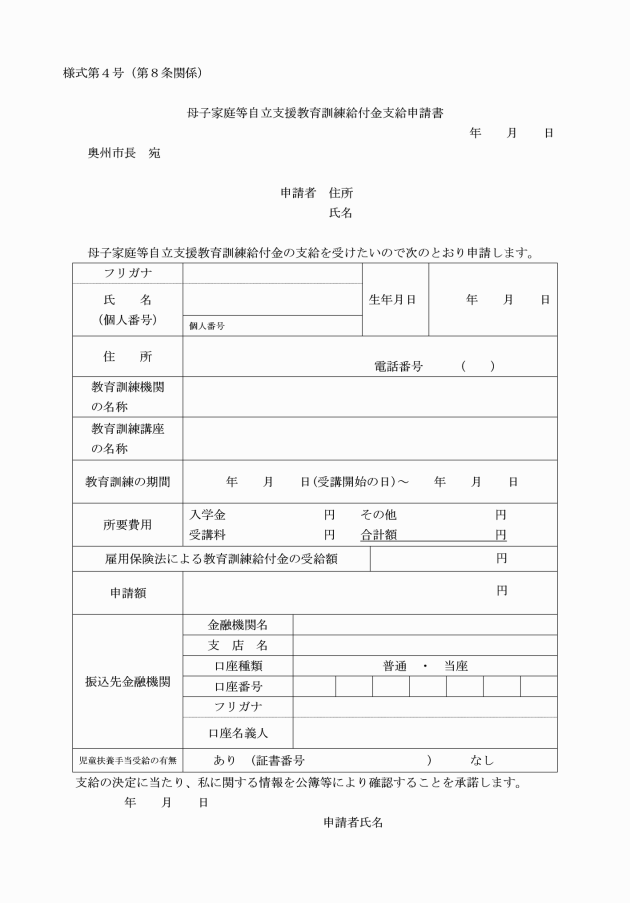

(支給の申請)

第8条 申請者は、教育訓練機関の長が証明する対象講座修了の日(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育給付訓練給付金の申請者にあっては、当該給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 支給申請書には、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに市において確認できるとき、又は講座指定申請書に添付されている書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者

イ 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書等

ウ 講座指定通知書

エ 教育訓練機関の長が対象講座の修了を認定する証書等

オ 教育訓練機関の長が申請者に発行した教育訓練経費の領収書(申請者がクレジットカード等を利用して支払った場合は、クレジット契約証明書)

カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、公共職業安定所長が発行した教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(2) 令和6年8月30日以後に教育訓練講座の指定を受けた者(第4条第1項第2号に規定する者を除く。)

イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 令和6年8月30日以後に教育訓練講座の指定を受けた者(第4条第1項第2号に規定する者に限る。)

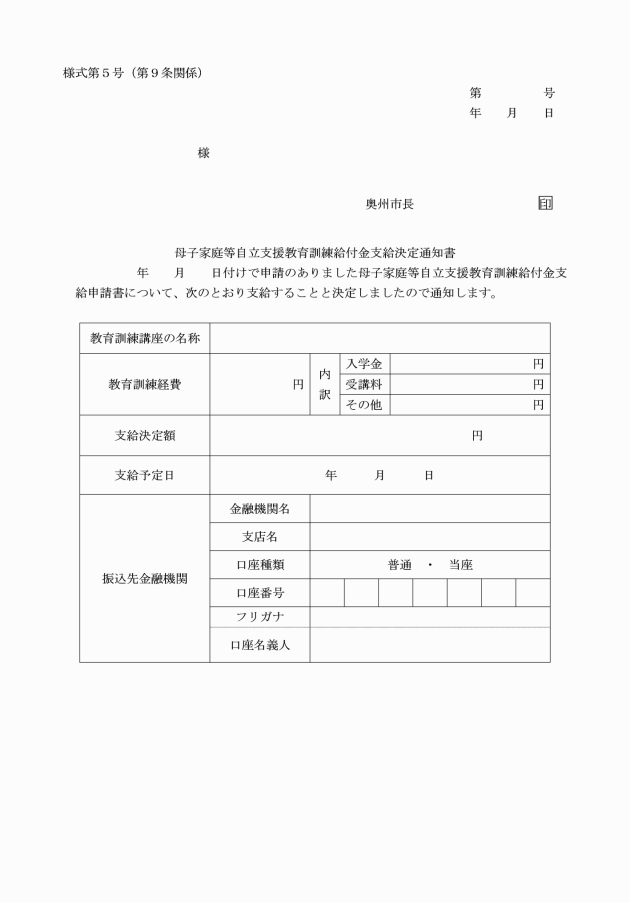

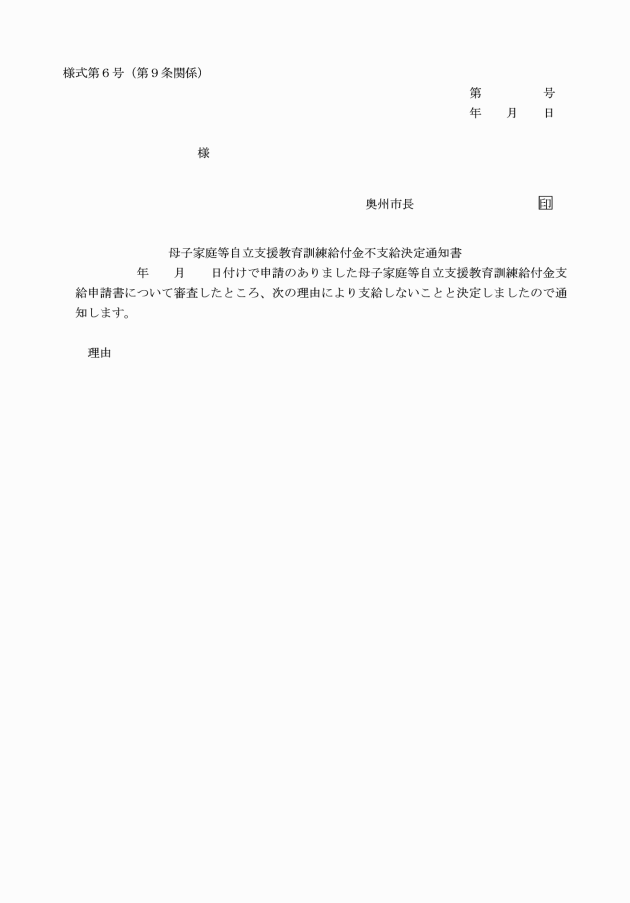

(支給の決定)

第9条 市長は、申請者から支給申請書の提出があったときは、資格の有無を審査し、支給の可否を決定するものとする。

(支給方法の特例)

第10条 第4条第1項第2号に規定する者は、訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとに支給を決定することができる。

(給付金の追加支給等)

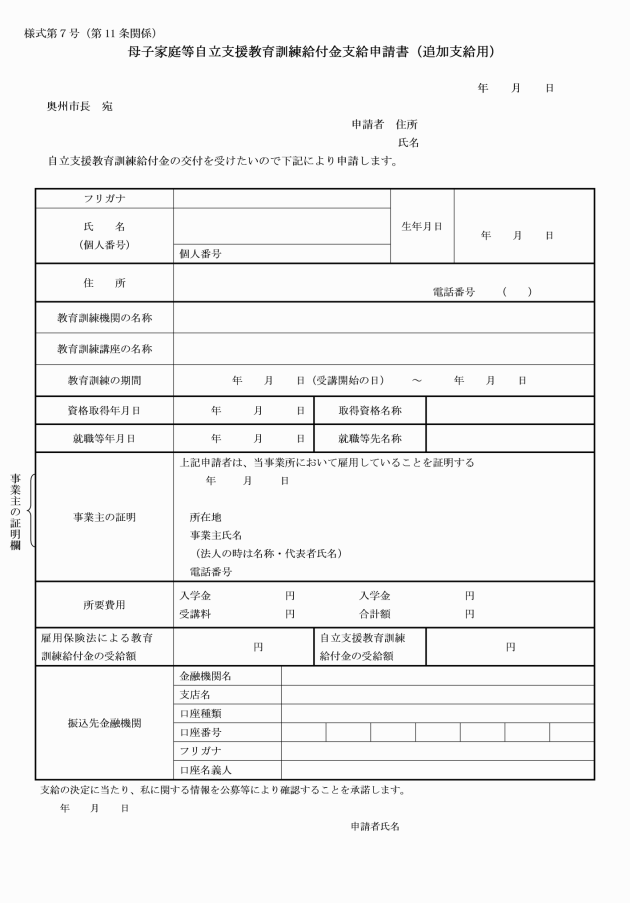

第11条 給付金の追加支給を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を終了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から起算して30日以内に母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第7号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 支給申請書(追加支給用)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに市において確認できるとき、又は講座指定申請書に添付されている書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 教育訓練機関の長が対象講座の修了を認定する証書等

(4) 教育訓練機関の長が申請者に発行した教育訓練経費の領収書(訓練給付金の追加支給を受けようとする者がクレジットカード等を利用して支払った場合は、クレジット契約証明書)

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、公共職業安定所長が発行した教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(6) 追加申請者が資格の取得をしたことを証明する書類

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、給付金の支給に関し、教育訓練機関、公共職業安定所等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

平成20年6月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日告示第170号)

平成26年10月1日から施行する。

改正文(令和4年6月9日告示第118号)抄

令和4年4月1日以降に対象講座の受講を開始するものから適用する。

改正文(令和7年5月15日告示第119号)抄

令和6年10月1日から適用する。

改正文(令和7年9月5日告示第207号)抄

令和7年10月1日から施行する。