○建築指導規程

平成18年2月20日

訓令第34号

(基本方針)

第1条 奥州市総合計画に基づき、総合的まちづくりの一環として、秩序ある良好な住環境の整備促進の指導及び誘導に努める。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建築物をいう。

(2) 用途地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する区域をいう。

(3) 農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に規定する区域をいう。

(4) 空地率 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する割合をいう。

(5) 告示道路 昭和39年岩手県告示第724号により法第42条第2項に規定する道路として告示された道路をいう。

(具体的方針)

第3条 市の都市発展を踏まえた指導に当たっては、用途地域指定のある地域及び農用地区域その他地域に大別して行う。

(1) 用途地域

ア 用途地域制の趣旨に基づき、それぞれの用途地域に許容される建築物を建築するよう誘導し、かつ、既存不適確建築物は、早期に排除し、許容される用途地域へ移転するよう指導する。

イ 都市計画法及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)において計画された道路その他都市計画施設については、早期に住民に提示し、その計画にそった協力を求める。

ウ 建築物の接道については、原則として法第42条に規定する道路以外は、認められない。ただし、市が指定した用途地域内には、同条に規定する道路とならない幅員4メートル未満の道路が相当数あるため、将来道路として整備される見込みのある道路に限り、法第43条第1項及び岩手県建築基準法施行条例第3条に規定するただし書の運用方針(昭和51年3月2日建第1057号。以下「運用方針」という。)第4第1号から第6号までの規定を適用する。

(2) 農用地区域その他地域

ア 農用地区域については、農地法(昭和27年法律第229号)、農振法その他の法令による許認可が必要なものについては、主管課と協議し、調整を図る。

イ 農用地区域内に建築する農家住宅(付属建築物も含む。)及び農業用施設(特殊建築物を除く。)については、運用方針に基づき指導する。

ウ 農用地区域以外の地域で、将来市街化の予想されない地域については、運用方針に基づき指導する。

エ 運用方針第4第8号の「これらのものと同様の状況にあるものと認めるもの」とは、次に掲げるものをいう。

(ア) 空地率が10分の5以上であるもの

(イ) 緊急車両の敷地への進入が可能であるもの

(ウ) 敷地面積が500平方メートル以上であって、建築面積の合計が10分の1以下の農家

(公共空地の取扱い)

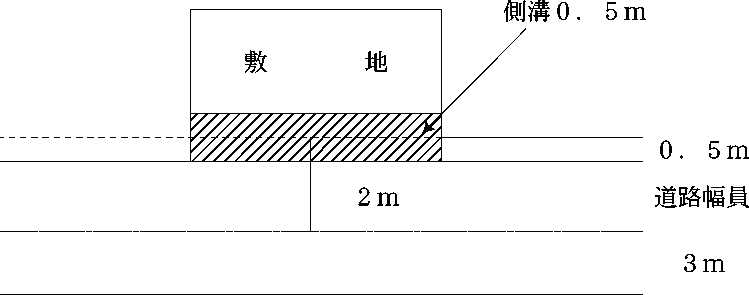

第4条 運用方針に基づく公共空地は、市が管理する幅員3メートル以上4メートル未満の道路の中心から、有効幅員2メートルを確保し、さらに道路側溝が必要なところにあっては、側溝敷地を加えた空地を永続的に公共の用に供したものを公共空地とみなして取り扱う。

(例)

(隣地との離れ)

第5条 建物を建築する場合は、民法(明治29年法律第89号)第234条の規定により、隣地より50センチメートル以上離すよう指導する。ただし、民地については、相互に了解した場合又は慣習がある場合は、それらに従ってよいことになっているので、50センチメートル以内に建築するときは、隣地所有者の了解のうえ、建築に関する相互の紛争の防止に努める。

(すみ切りの確保)

第6条 角地に建築物が建築されることにより、すみ切り確保が難しくなる等交通上支障があるため、建築物及び工作物は、できるだけ角地に建築しないよう指導する。

(告示道路の境界)

第7条 告示道路は、道路中心から2メートル離れた線を、道路境界線とみなして建築行為がはたらくが、建築後もこれを保全するため、みなし境界線にみなし境界杭と、場合によって縁石ブロックを道路管理者が布設し、将来道路築造が容易に行えるようにする。

(建築指導連絡会議の設置)

第8条 建築指導に関する連絡調整をし、市民に一環した指導をするため、関係課及び関係機関をもって建築指導連絡会議を設置する。

附則

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。