○奥州市病院事業管理者が保有する個人情報の保護等に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市個人情報保護条例(平成18年奥州市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により変換したもの

ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

キ 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証に記載された同法第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証に記載された同法第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号

(11) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号

(12) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(13) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(14) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号

(15) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(16) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(17) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(18) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(代理人による開示請求等の特別な理由)

第2条 条例第13条第2項、第28条第2項及び第35条第2項の特別な理由とは、管理者が保有する個人情報の本人が身体障害、病気等のため、自ら来庁して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をすることが困難であることをいう。

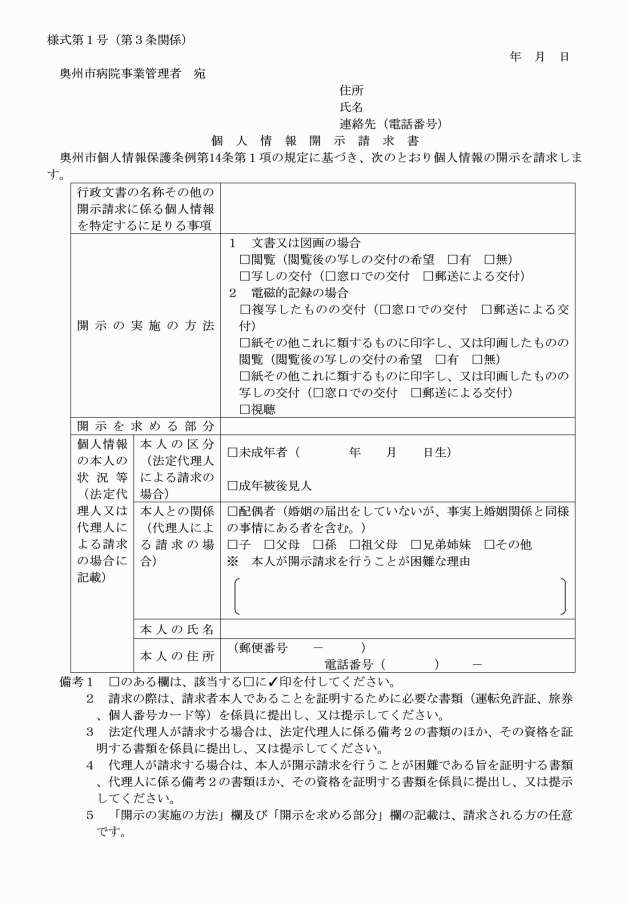

(開示請求書)

第3条 条例第14条第1項の規定による開示請求書の提出は、個人情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求する者の連絡先

(2) 法定代理人が開示請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別

(3) 代理人が開示請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所、当該本人との関係並びに当該本人が開示請求を行うことが困難な理由

(1) 本人が開示請求等をする場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類する書類として管理者が認めるもの

(2) 法定代理人が開示請求等をする場合 当該法定代理人に係る前号に規定する書類及び戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として管理者が認めるもの

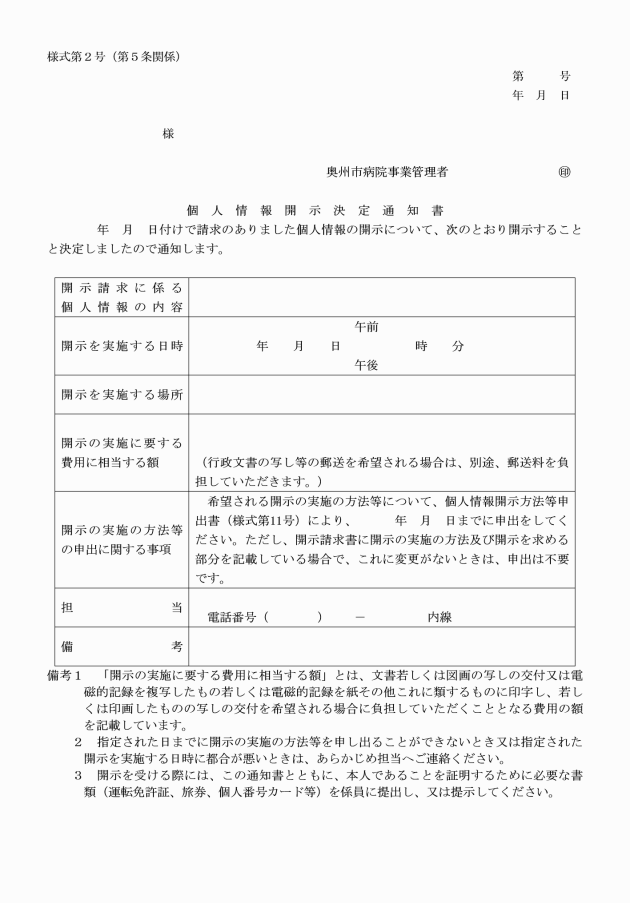

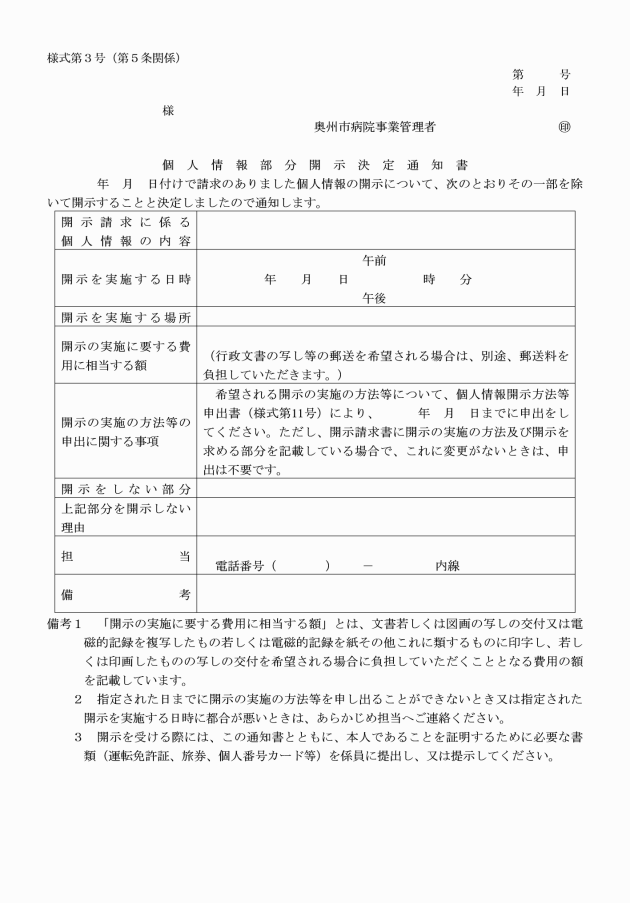

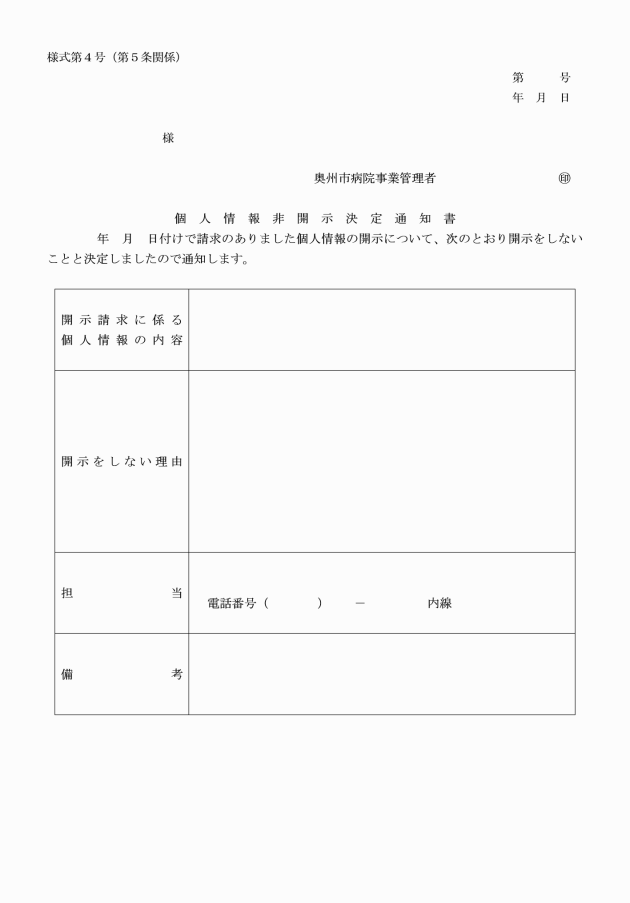

(開示決定等の通知)

第5条 条例第19条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時

(2) 開示を実施する場所

(3) 開示の実施に要する費用に相当する額

(4) 開示の実施の方法等の申出に関する事項

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 個人情報の全部を開示しないとき 個人情報非開示決定通知書(様式第4号)

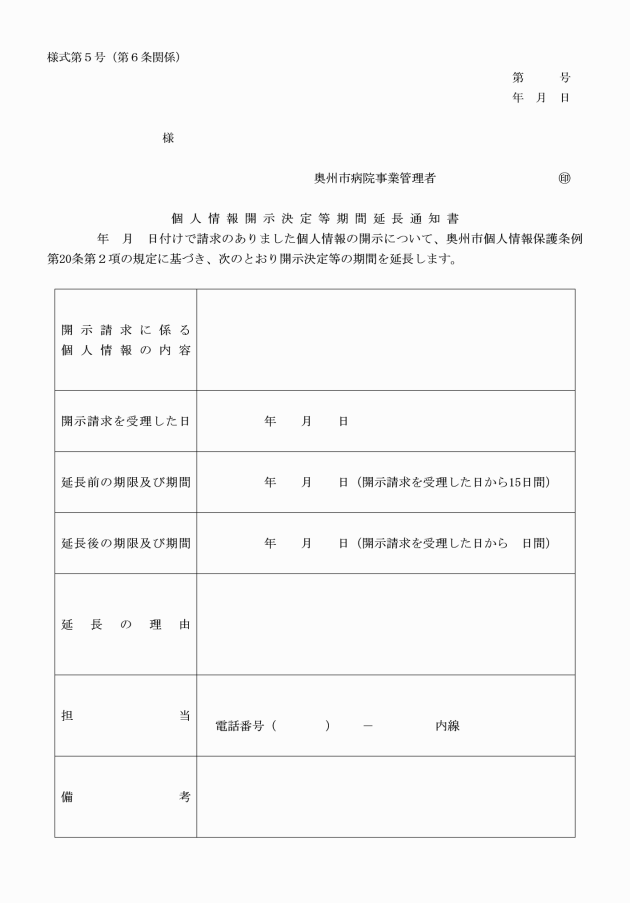

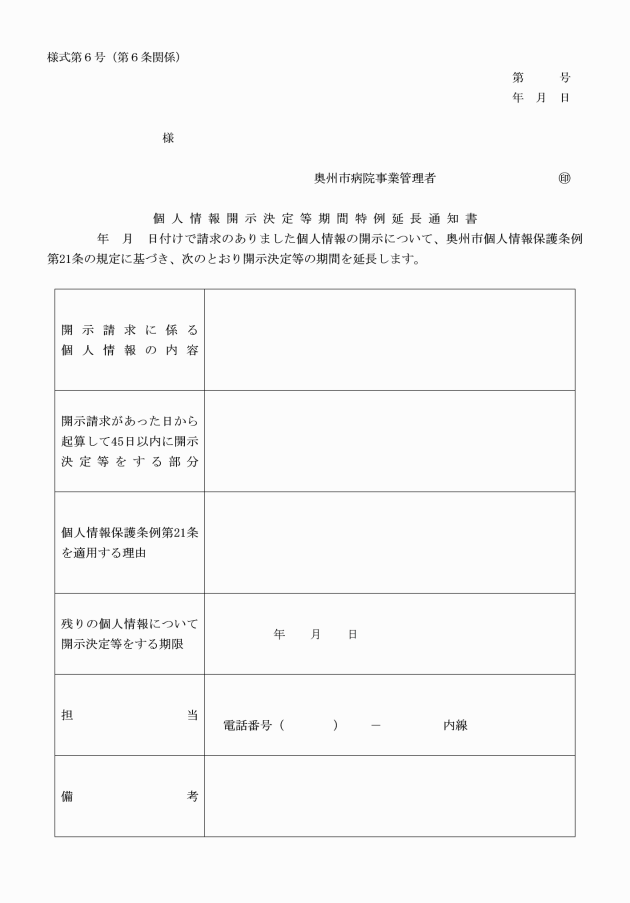

(開示決定等の期間の延長に係る通知)

第6条 条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第21条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

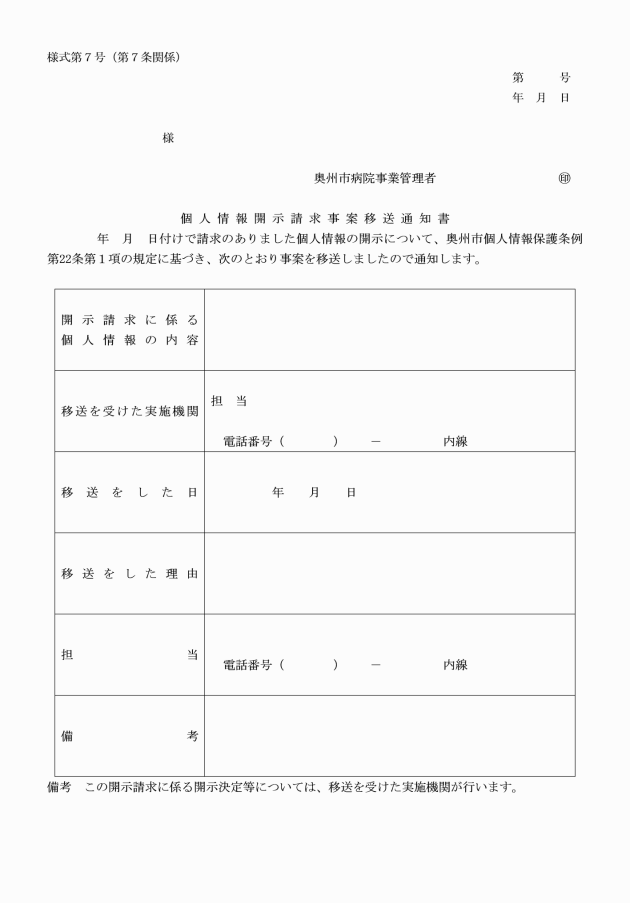

(事案の移送の通知)

第7条 条例第22条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

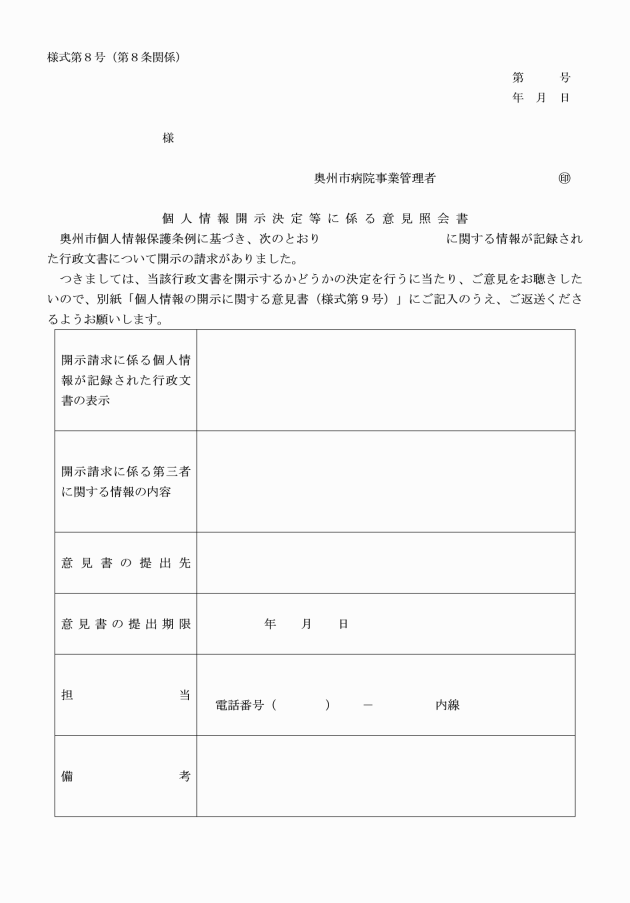

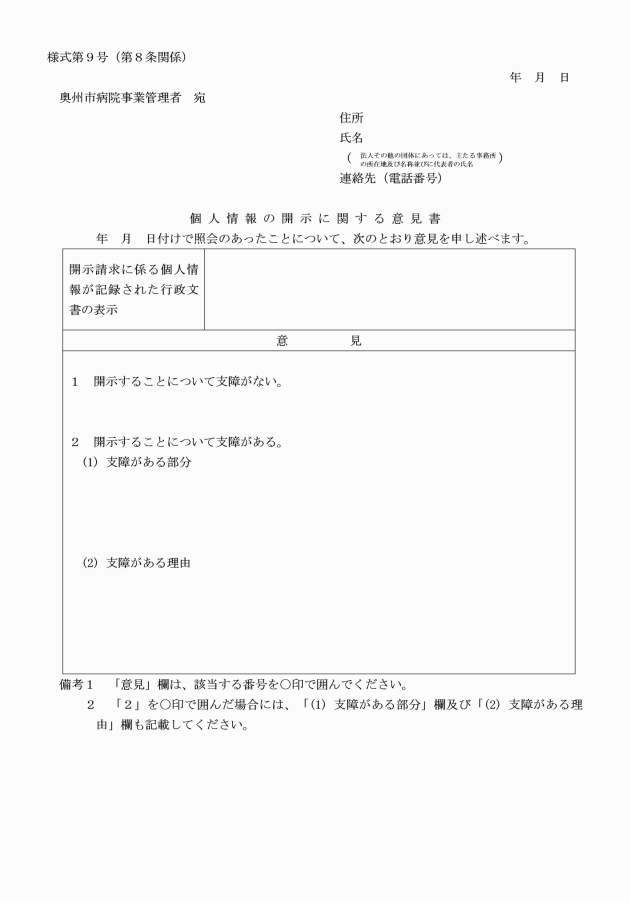

(第三者に対する通知等)

第8条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出先

(3) 意見書の提出期限

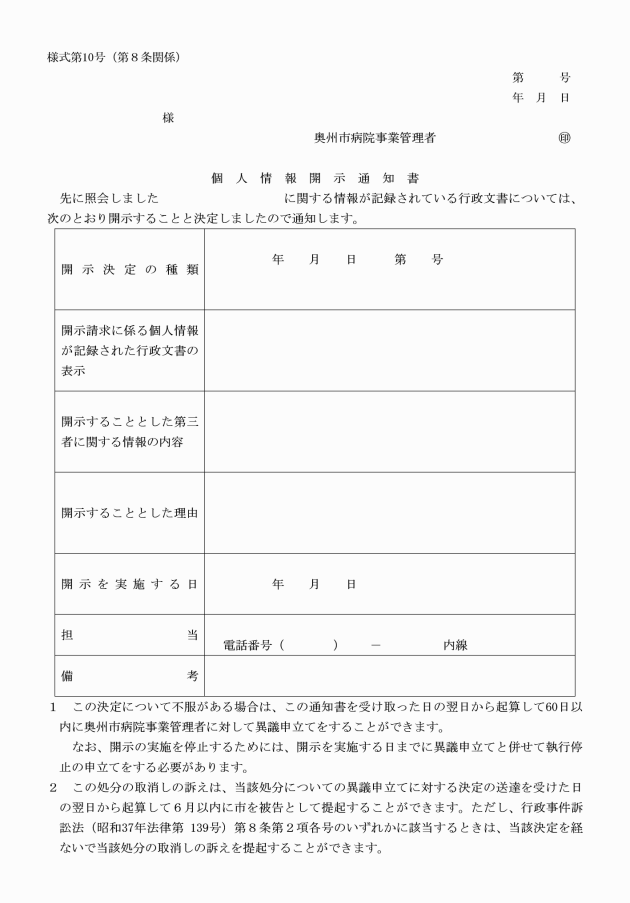

3 条例第23条第3項の規定による通知は、個人情報開示通知書(様式第10号)により行うものとする。

電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |

電磁的記録で、庁舎等に設置されている電子計算機その他の機器を用いて紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付、フロッピーディスク等に複写したものの交付 |

ビデオカセットテープその他上記以外の電磁的記録で、庁舎等に設置されている録音テープ、ビデオカセットテープ等の再生用機器等を用いて視聴し、又は複写することができるもの | 視聴又は複写したものの交付 |

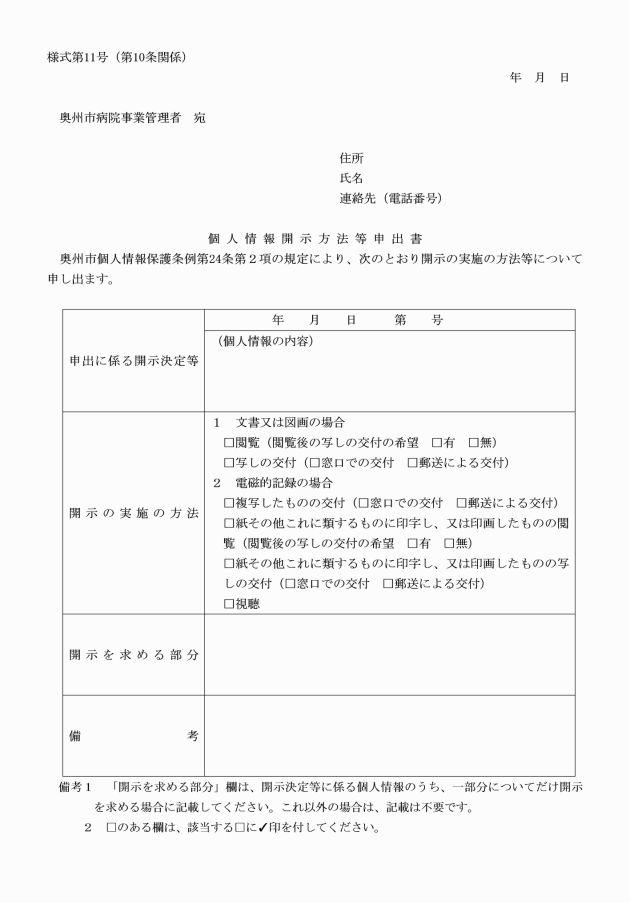

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第24条第2項の規定により開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者が行う申出は、個人情報開示方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示を求める部分

3 条例第14条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法及び開示を求める部分が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第24条第2項の規定による申出とみなす。

(開示請求等の特例)

第11条 管理者は、条例第26条第1項の実施機関が別に定める個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第26条第2項の実施機関が別に定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法とする。

(費用負担の額)

第12条 条例第27条第1項の実施機関が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第27条第2項の実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

3 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、送付に要する郵便料相当額の費用を納付して、個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。

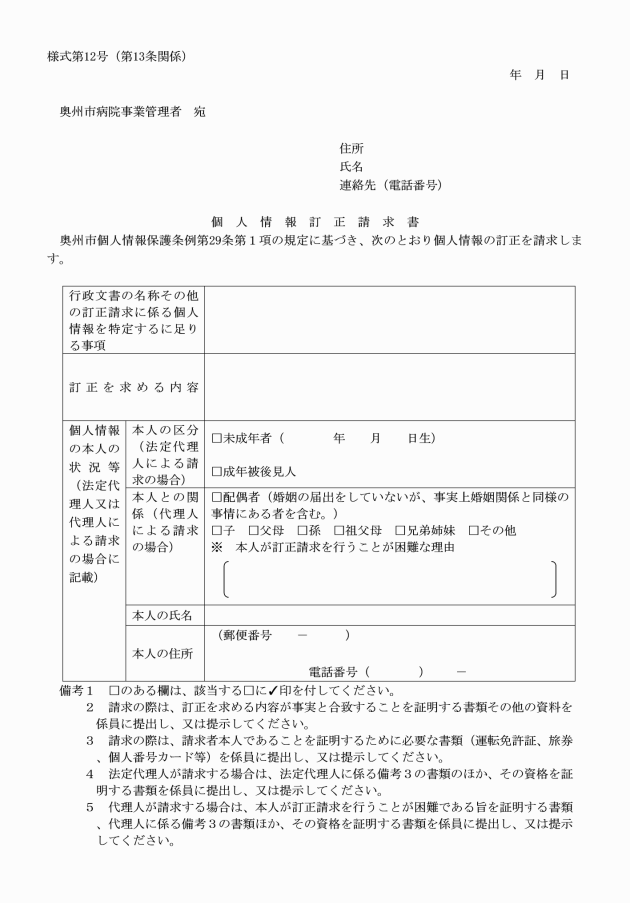

(訂正請求書)

第13条 条例第29条第1項の規定による訂正請求書の提出は、個人情報訂正請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求する者の連絡先

(2) 法定代理人が訂正請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別

(3) 代理人が訂正請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所、当該本人との関係並びに当該本人が訂正請求を行うことが困難な理由

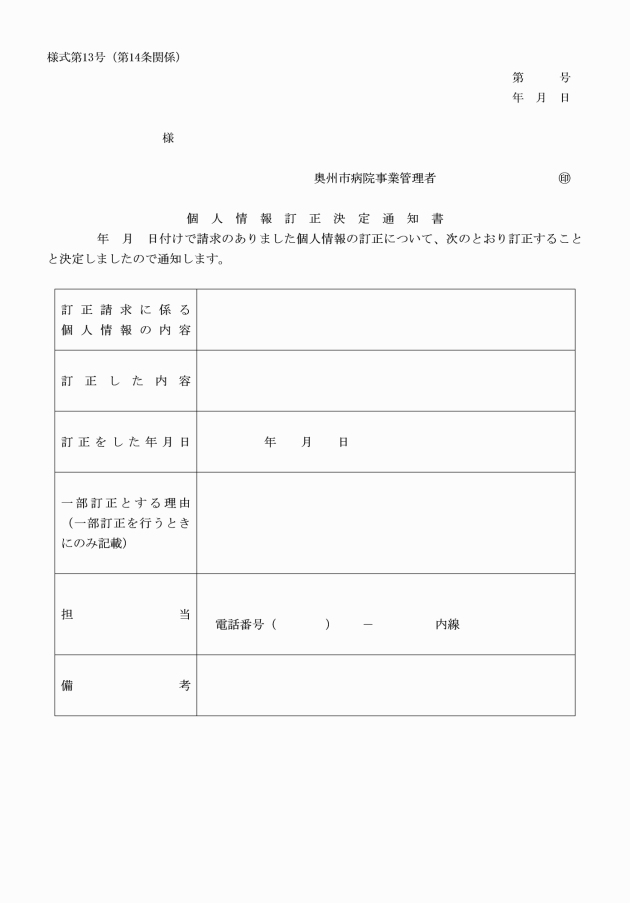

(1) 個人情報の全部又は一部について訂正するとき 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

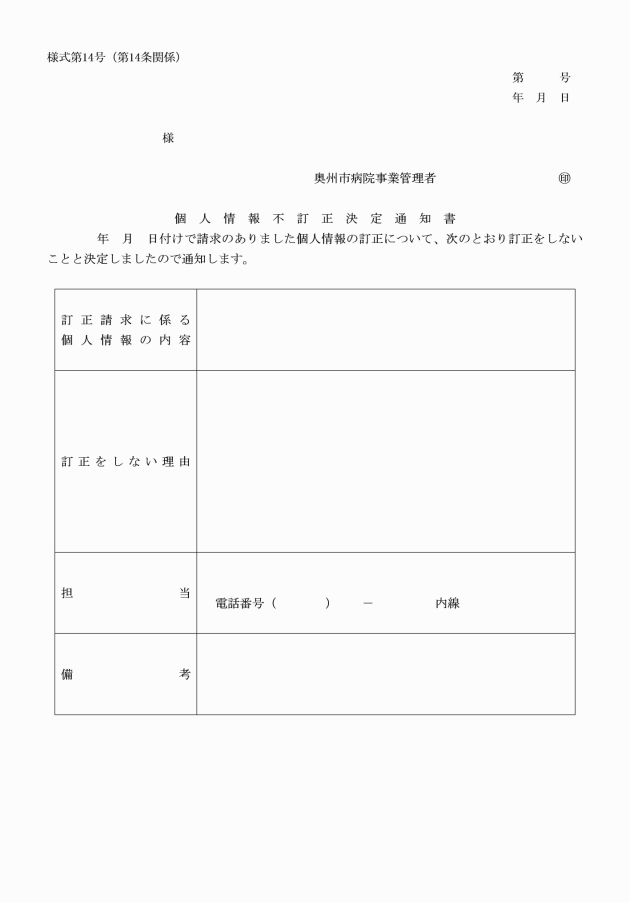

(2) 個人情報の全部について訂正しないとき 個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)

(訂正決定等の期間の延長に係る通知)

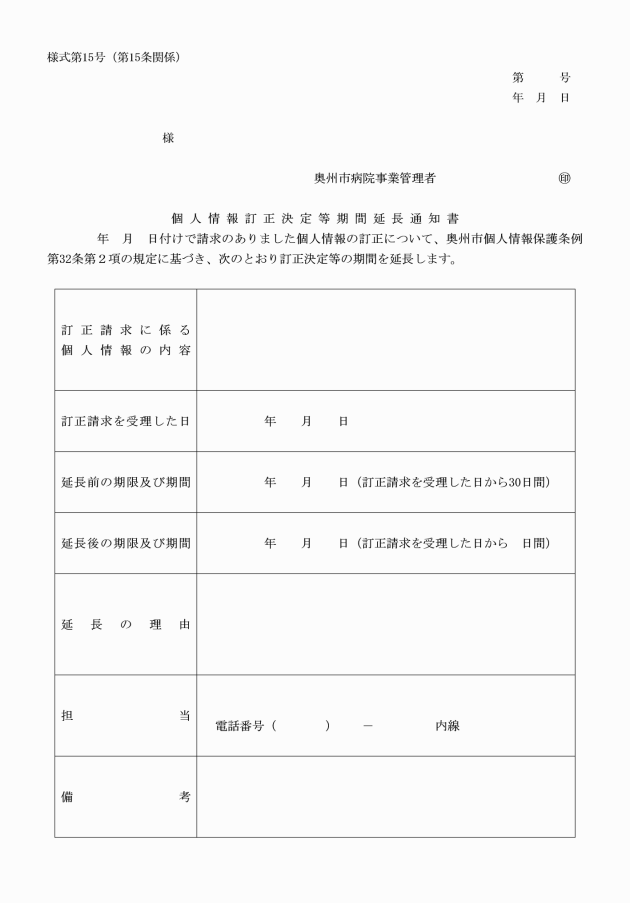

第15条 条例第32条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

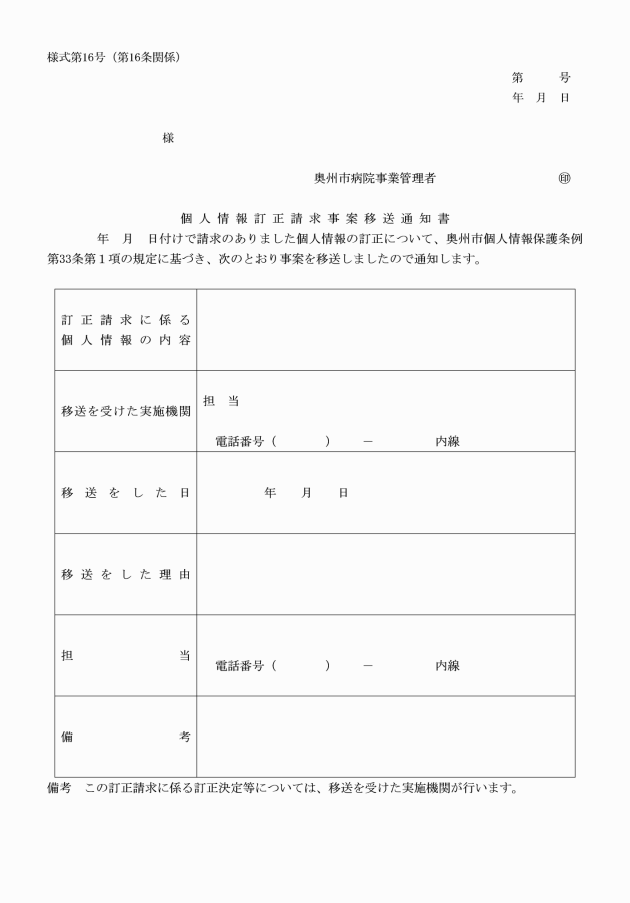

第16条 条例第33条第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)により行うものとする。

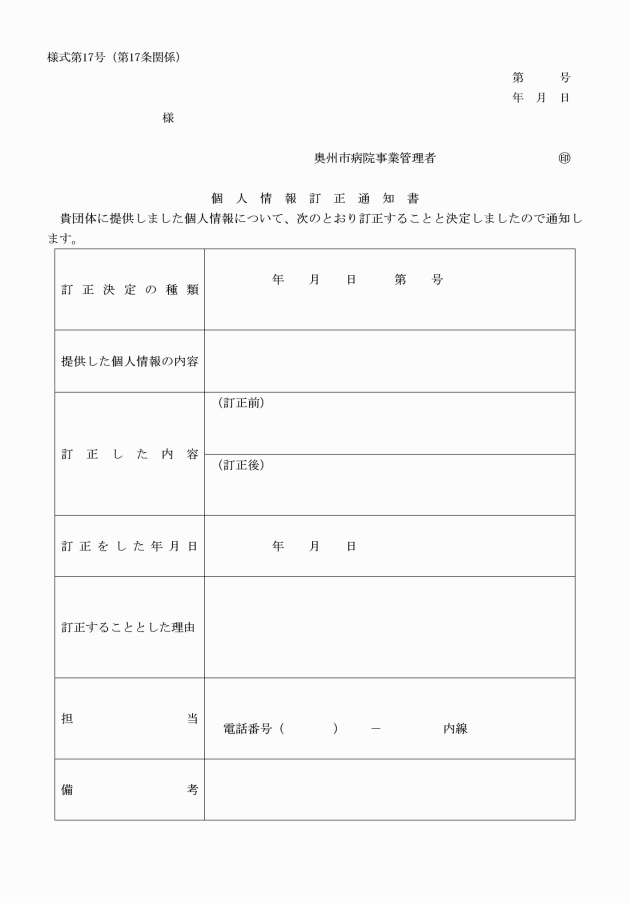

(個人情報の提供先への通知)

第17条 条例第34条の規定による通知は、個人情報訂正通知書(様式第17号)により行うものとする。

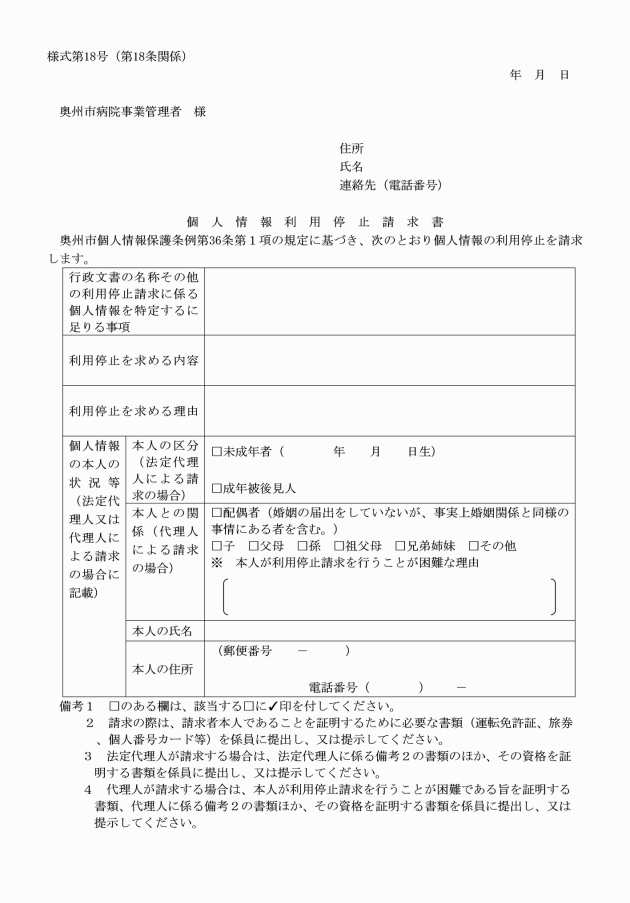

(利用停止請求書)

第18条 条例第36条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、個人情報利用停止請求書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第36条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求する者の連絡先

(2) 法定代理人が利用停止請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別

(3) 代理人が利用停止請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所、当該本人との関係並びに当該本人が利用停止請求を行うことが困難な理由

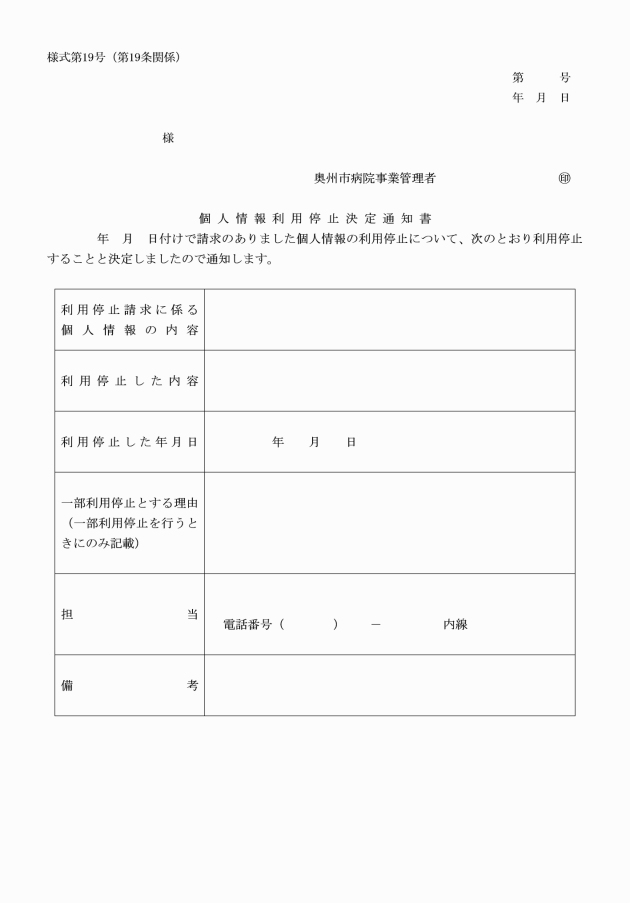

(1) 個人情報の全部又は一部について利用停止(当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。)するとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)

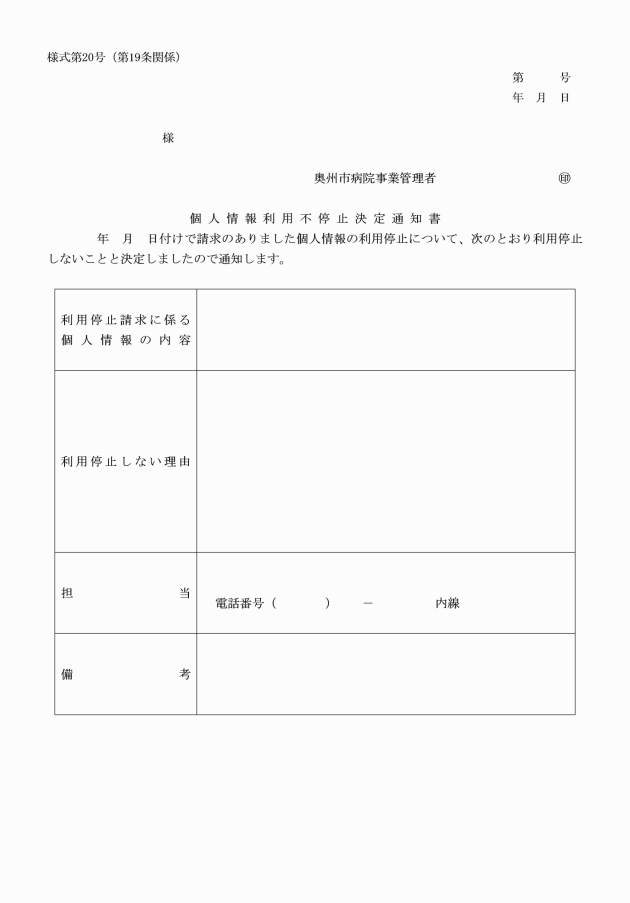

(2) 個人情報の全部について利用停止しないとき 個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)

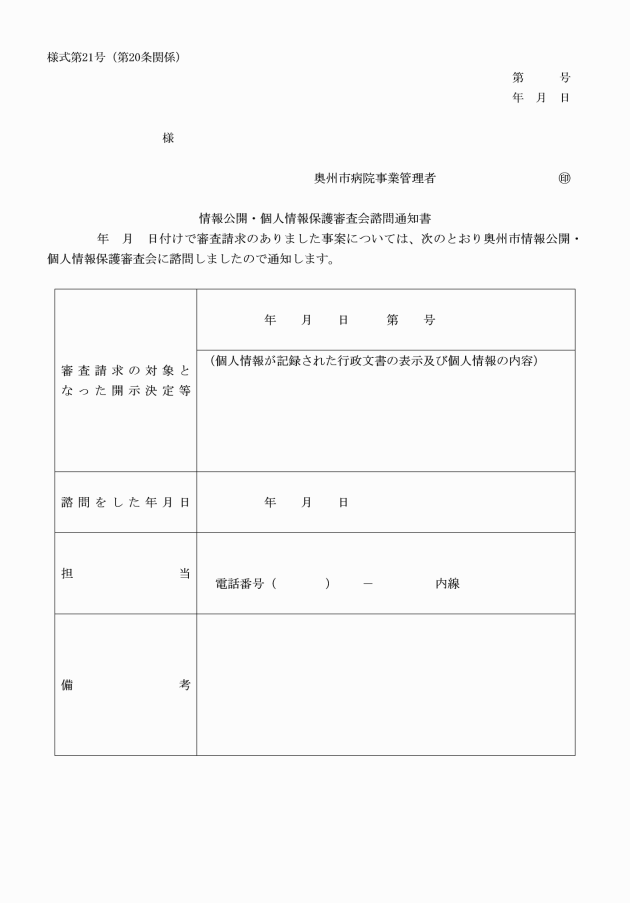

(諮問をした旨の通知)

第20条 条例第41条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

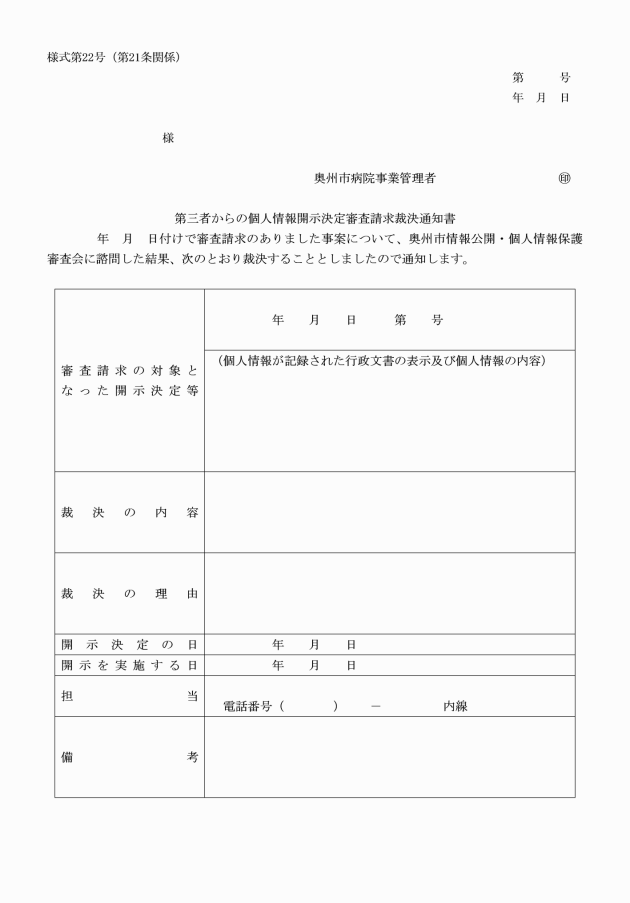

(第三者からの開示決定等の審査請求に対する裁決の通知)

第21条 条例第42条において準用する条例第23条第3項の規定による通知は、第三者からの個人情報開示決定審査請求裁決通知書(様式第22号)により行うものとする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月15日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成30年2月5日病院事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、平成30年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にある改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第12号、様式第13号、様式第14号、様式第18号、様式第19号、様式第20号、様式第21号及び様式第22号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年11月21日病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月19日病院事業管理規程第11号)

この規程は、令和2年11月19日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分 | 単位 | 金額 |

乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 10円 |

上記以外の写し | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |

別表第2(第12条関係)

開示の実施の方法 | 区分 | 単位 | 金額 |

複写したものの交付 | フロッピーディスク、ビデオカセットテープ、カセットテープ等に複写したもの | 1枚、1巻等につき | 複写したものに要する費用に相当する額 |

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付 | 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 10円 |

上記以外の写し | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |