ILCとは?

ILC(国際リニアコライダー)とは?

ILC(国際リニアコライダー)とは、

International(国際)

Linear(直線)

Collider(衝突型加速器)

の略称で、国際協力によって設計開発が進められている次世代の直線型加速器です。

物理に関する各種理論(標準理論など)の正誤については、数十年という長い時間をかけて世界中の研究者によって議論されていますが、ILCで研究できるようになるヒッグス粒子の性質を解明することが、その議論の答えに近づくと考えられていることから、次世代の加速器である「国際リニアコライダー(ILC)」が求められています。

ヒッグス粒子とは

「標準理論」で存在が予測されていた“物質に質量を与えた起源”と考えられている粒子。

理論が提唱されてから発見におよそ40年かかったが、2012年7月、CERNによって発見された。翌年2013年、発見した博士2名はノーベル物理学賞を受賞しました。

国際リニアコライダー(ILC)に期待されているもの

ILC本来の目的である素粒子物理学の進展のほか、ILC施設周辺に様々な効果がもたらされることを期待されています。

ILCに使用される最新の技術は、医療・生命科学から新機能の材料・部品の創出、情報・通信、計量・計測、環境・エネルギー分野まで、非常に多岐にわたり応用できることが想定されており、地域に新たな産業イノベーションが創出されることも期待されています。

これまでの加速器研究施設からも、最新の医療技術や通信技術・アイディアが創出されており、人類の生活向上に貢献してきました。

また、ILCが実現すれば世界の100か国、1000を超える大学・研究機関から、世界トップクラスの研究者・技術者数千人が東北・北上山地に集まると想定されており、10年、20年と研究が続いていく国際研究拠点、ILCを核とした“国際科学技術研究圏域”が形成されます。同時に、それは多文化が共生する国際都市が東北に創られることを意味しており、多民族が協働して平和的に活動していく研究施設として奥州市を含めた地域の持続的な発展に貢献していく施設となることが期待されています。

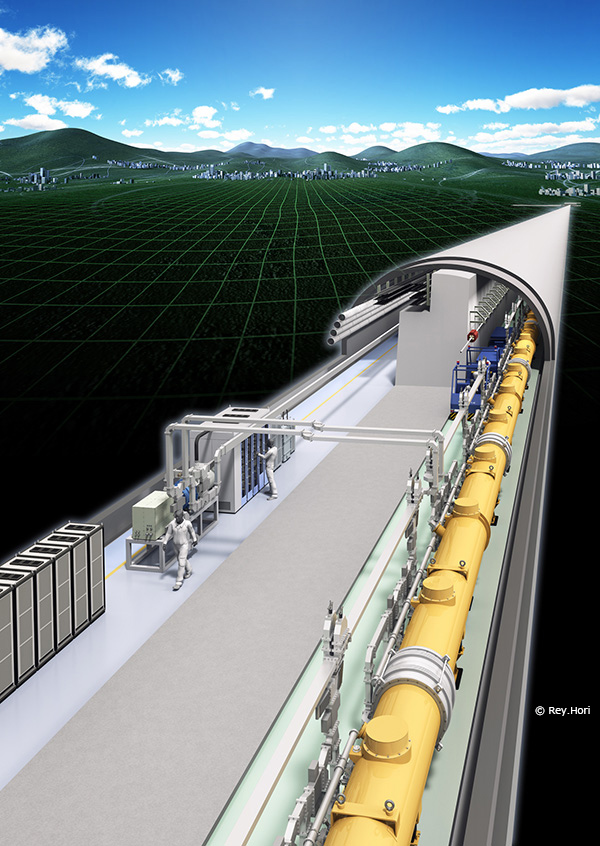

ILCのしくみ

北上山地に全長約20キロメートルの地下トンネルを建設し、トンネル内に設置した実験装置によって電子と陽電子を光速に近い速度まで加速させ、正面衝突させます。

すると衝突時、宇宙誕生(ビッグバン)から1兆分の1秒後の状態がつくり出され(「ほんの一瞬」だけビッグバン直後が再現され)、質量をつかさどる「ヒッグス粒子」をはじめとして、さまざまな粒子があらわれると考えられています。

これらの粒子を観測することにより、どのようにして宇宙が生まれ、物質が生まれたのかという、人類が長年抱いてきた謎の解明に挑むことができます。

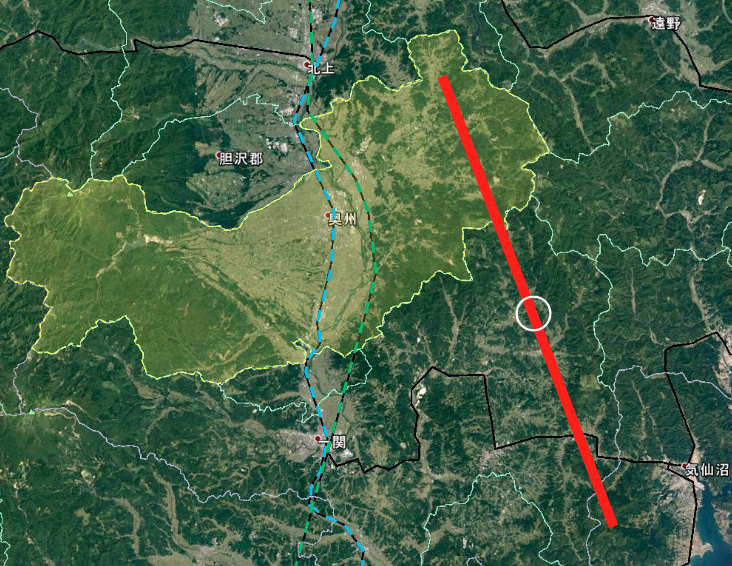

ILC建設に北上山地が適している背景

東北の北上山地はILCを建設するうえで、とても良い条件が揃っている地域と考えられています。

理由は、岩手県の奥州市から一関市にかけての北上山地の地下には、とても頑丈な岩盤である「花崗岩」が約50キロメートルにもおよぶ広範囲にわたって分布しており、活断層も確認されていないからです。

電子と陽電子という非常に小さい粒子(素粒子)同士を正確に正面衝突させる実験を成功させるためには、研究所を取り巻く環境条件も重要となります。

広範囲に分布する花崗岩帯地域は、日本で地盤の常微振動が最も小さな地域であると考えられており、ILCの実験において注意されている道路などによる人口振動や地震による建造物への影響を最小限に抑える効果が期待できることから、ILC建設の候補地として適しているとされています。

また、良好な立地社会環境もILC建設に適している理由の一つに挙げられます。

仙台、いわて花巻空港と成田・羽田国際空港、東北新幹線といった充実したインフラ環境により、世界中にアクセスすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと交流課 ILC・多文化共生推進室

〒023-8501

岩手県奥州市水沢大手町1-1

電話番号:0197-34-2123

ファックス:0197-22-2533

メールでのお問い合わせ

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日