希望のひかり 第4回

第4回 ILCを核とした東北の将来ビジョン(2) ほか

ILCを核とした東北の将来ビジョン(2)

第3回では、東北ILC推進協議会が策定した「ILCを核とした東北の将来ビジョン」の国際科学技術研究圏域のうち「中心範囲」をご紹介しました。

今回は、中心範囲を取り囲む「中域交流範囲」と「広域連携範囲」、ILC建設がもたらす経済波及効果をご紹介します。

中域交流範囲と広域連携範囲

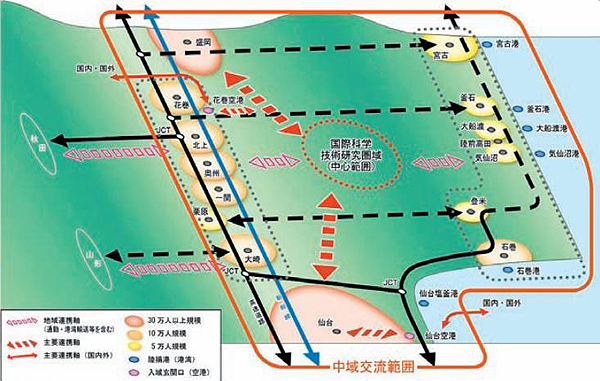

中域交流範囲は、盛岡から仙台に至る南北の範囲、奥羽山脈から沿岸都市(宮古、釜石、大船渡、気仙沼等)に至る東西の範囲を指します。ここは、「中心範囲」の後背地域として機能を補完・強化する役割を担い、人・物資・情報の流動が高い頻度・密度で行われる範囲が想定されています。

広域連携範囲は、新潟県を含めた東北全域が想定されています。国際リニアコライダーと科学技術面で連携可能な東北の理工系大学や先端技術産業が集積し、連携可能な範囲(連携範囲)となっています。

「中域交流範囲」の形成と社会基盤整備

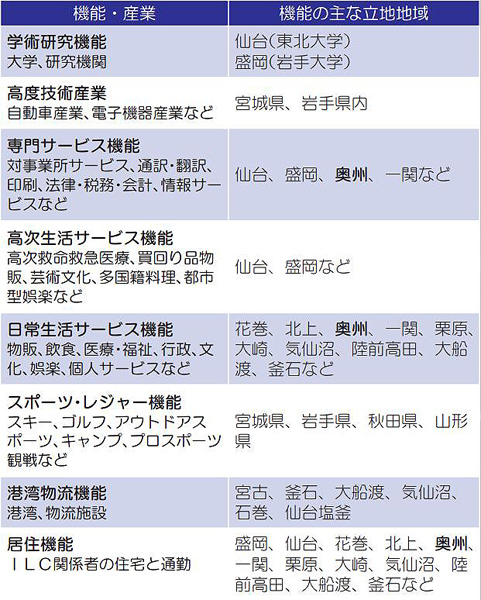

「中域交流範囲」は、中長期的に、最先端科学技術と産業を創造し、東北の産業経済の復興と持続的成長を牽引していく地域として下表のような機能・産業の立地がイメージされています。

「中域交流範囲」における機能・産業の主な立地地域

「中域交流範囲」における機能・産業の主な立地地域の画像また、「中域交流範囲」には、次のような社会基盤(インフラ)の整備が想定されています。

- 仙台空港、いわて花巻空港、東北自動車道、東北新幹線などの充実した既存交通ネットワーク基盤を有効に活用する。

- 仙台空港の機能強化、いわて花巻空港の国際化などの交通ネットワーク基盤の強化と「中心範囲」を結ぶ交通アクセス手段のため、整備を行う。

- ILCで発生する膨大な情報を処理する、国際科学技術研究圏内外のブロードバンド情報通信基盤や、形態電話での国際通話が円滑にできるよう情報通信ネットワーク基盤を整備する。

- 電力供給基盤およびその他供給処理基盤(冷却水供給、産廃物処理、燃料供給施設など)を整備する。

「広域連携範囲」の形成

「広域連携範囲」は、次の2つの方向で形成することを想定しています。

- 拠点・産業との連携の方向

- ILCの研究活動は、東北が震災復興に向けて取り組みつつある研究開発拠点プロジェクトと大きな相乗効果により、ILCと学術研究機関の研究の高度化を促進します。

- 東北に立地している幅広い産業郡とILCの相乗効果が期待されます。

- 連携強化に向けた取り組みの方向

- ILCとの連携が可能な先端的科学実験施設の設置を関係機関・関係者の合意のもとで推進します。

- 東北の復興と持続的成長につながるILCと東北産業の連携を展開します。

- 東北がILC国際研究所との協働体制を構築し、ILCの科学技術性かの産業への移転などに取り組みます。

ILCがもたらす経済などへの波及効果

- 国際科学技術研究圏域の人口推計

国際科学技術交流圏域には、ILC関連の職員・研究者・技術者および家族、建設関係者などが世界中から集まり滞在居住します。ILCが運用を始めてから20年目ごろの関連人口は、1万400人程度になると想定されています。 - 国際科学技術研究圏域の建設費

ILCの建設費は、測定関連の建設費を加えるとおよそ8743億円です。このうち、国内への経済波及効果の対象となる建設投資額は、約4843億円と推計されます。

また、主に「中心範囲」に想定される先端科学技術エリア(456ヘクタール)、国際交流生活エリア(62ヘクタール)を含む国際科学技術研究圏域の建設費は、約2890億円程度になると見込まれています。 - 経済波及効果

ILCおよび国際科学技術研究圏域の建設・活動による経済波及効果は、建設期間(10年)と運用期間(20年)を積算すると、生産誘発額で約4・3兆円、誘発雇用者数で約25万人(年平均8,300人)になると推計されています。

このように、ILCの建設とその後の活動は、非常に大きな経済波及効果を国内に及ぼすことが明らかとなっています。

「ILCの東北での実現に向けて」想いをひとつに

将来ビジョンでは、ILCを東北復興のシンボル的な事業に位置付けており、次のように結んでいます。

「ILC建設は、東北がいま必要としている産業基盤の強化、地域の活性化、観光交流の増進、多文化共生、国際化の推進等々を促進する。この実現に向け、着実に取り組むためには、東北の自治体、産業界、経済界、関連する企業、地域などが東北の将来に対する想いをひとつにし、それぞれの分野、立場の中で積極的に進めていくことが必要である。 国や国民の理解と支援のもとに、ILC立地が実現するよう東北一丸となって切望するものである。」

ILCの国内候補地は平成25年の7月頃に一カ所に絞られる見込みです。今がまさに、東北が思いをひつとにし、地元の熱意を発信する時なのです。

- 交流居住地区

ILC国際研究所の職員や参加研究機関の研究者、およびその家族などが住む場所です。「人間性の重視、自然との融合、ゆとりの創出」を理念としています。研究者や職員の利便性に配慮し、中核研究拠点へ車で30分の圏内とし、周辺都市の市街地に近い地域に形成します。 - コミュニティセンター

さまざまな国籍や文化を持つ人々に、国際レベルの医療、育児、教育、文化、情報、スポーツ・レクリエーションなどの生活サービスを提供する場です。

研究者・職員、またその家族全てが利用することから、「中核研究拠点」と「交流居住地区」のどちらからも利用しやすい場所に形成します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと交流課 ILC・多文化共生推進室

〒023-8501

岩手県奥州市水沢大手町1-1

電話番号:0197-34-2123

ファックス:0197-22-2533

メールでのお問い合わせ

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日