<武家住宅資料館>当館の資料を順次公開します

藩政時代の郷学『立生館』にまつわる品々

家臣・庶民の子弟教育のために開かれ、多くの郷土の偉人が学ぶ

仙台藩校「養賢堂」に学び、後に幕府の学問所「昌平坂学問所(昌平黌)」に学んだ堀籠膽水が、天保6年(1835年)家老の吉田秀光とともに、水沢伊達家10代宗衡公の許しを得て新設した学問所が立生館である。武士だけが学んだ藩校に対して、庶民にも門戸を開いていたため郷学といわれた。当初水沢城内の一室を講堂としていたが、後に大手門内の南側に学館が建設された。

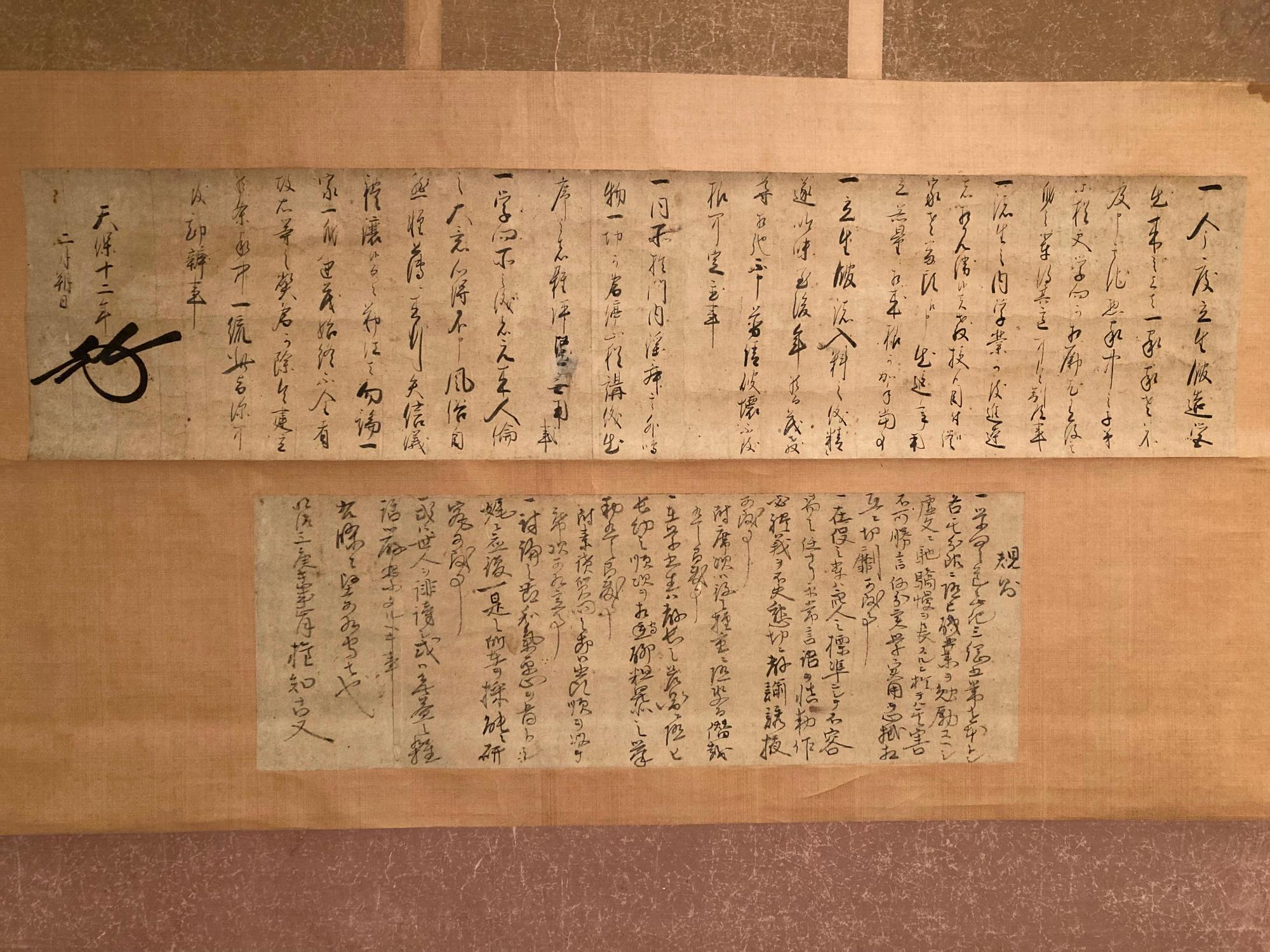

天保12年(1841年)宗衡公が釈奠の礼(※)を上げ、創設の趣旨「本立ちて道生ず」を著す「立生」を教学の精神とした。また学問奨励、学業優秀者の引立て、学館の取締まり等に関する根本精神を5か条に簡明に示したものを、「立生」の額とともに自ら書き講堂に掲げた。

明治2年(1869年)胆沢県権知事 武田敬孝が、立生館を再開すれば教化の助けになると政府に報告し、翌年胆沢県郷学校として再開された。胆沢郷学校規則は、その時示したものである。

※釈奠とは、孔子や偉大な儒学者を祀る儀式のこと。しゃくてん、さくてんともいう。江戸時代、幕府と林家(朱子学者 林羅山が祖)が湯島聖堂にて執り行っていた方式を各藩が倣って行った。

↑ 学館の根本精神を5か条(上)と明治期 胆沢郷学校規則(下)の掛軸

↓ 至聖孔子の木主

↑ 郷学「立生館」で用いられた、時間の始終を知らせる太鼓。(現在、水沢小学校に貸し出し中)

↑ 郷学「立生館」で用いられた、時間の始終を知らせる太鼓。(現在、水沢小学校に貸し出し中)

↑ 立生館で使用された机

更新日:2025年08月26日