○奥州市奨学金貸与条例施行規則

平成24年12月26日

教委規則第12号

奥州市奨学金貸与規則(平成18年奥州市教育委員会規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入学準備金(第3条―第18条)

第3章 修学資金(第19条―第28条)

第4章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市奨学金貸与条例(平成24年奥州市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第2章 入学準備金

(申請手続)

第3条 入学準備金の貸与を受けようとする者(以下「入学準備金貸与申請者」という。)は、別に定める期間中に次に掲げる書類を奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会において、これらの内容を確認することができるときは、次に掲げる書類の一部を省略させることができる。

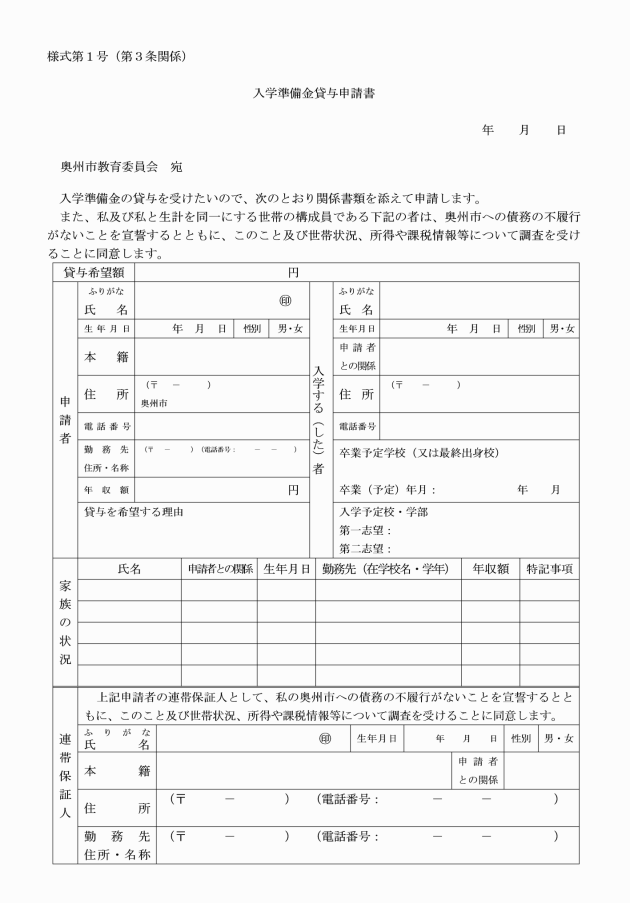

(1) 入学準備金貸与申請書(様式第1号)

(2) 入学準備金貸与申請者と生計を同一にする世帯の構成員のうち教育委員会が必要と認める者の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得申告書の写し等をいう。以下同じ。)

(3) 連帯保証人の所得を証明する書類

(4) 入学準備金貸与申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(1) 入学準備金貸与申請者と生計を別にし、独立して生計を営む者

(2) 岩手県内に住所を有している者

(4) 条例第6条の規定による入学準備金の貸与の可否の決定時点において、年齢が20歳以上55歳未満である者。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

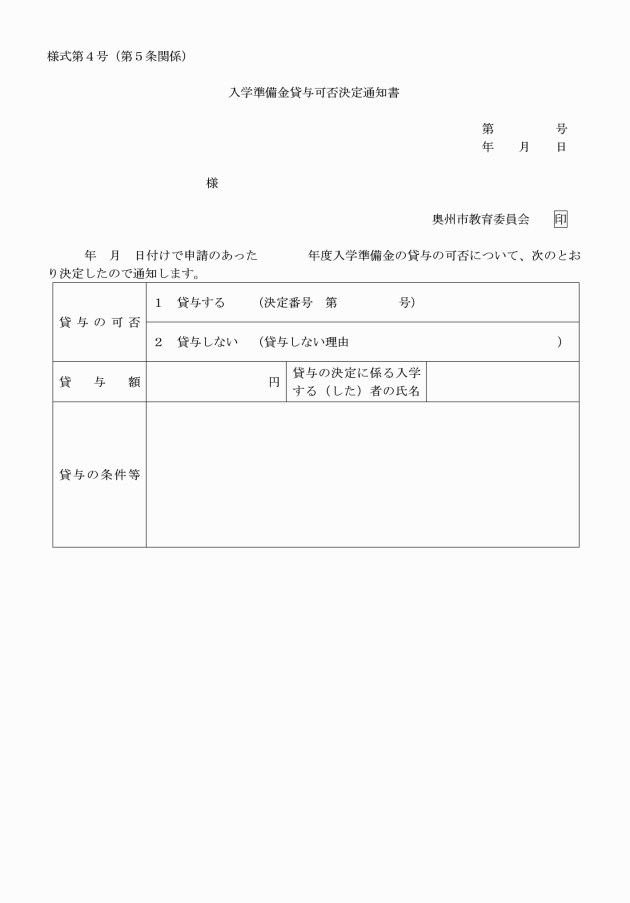

2 教育委員会は、入学準備金の貸与の可否を決定したときは、入学準備金貸与可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

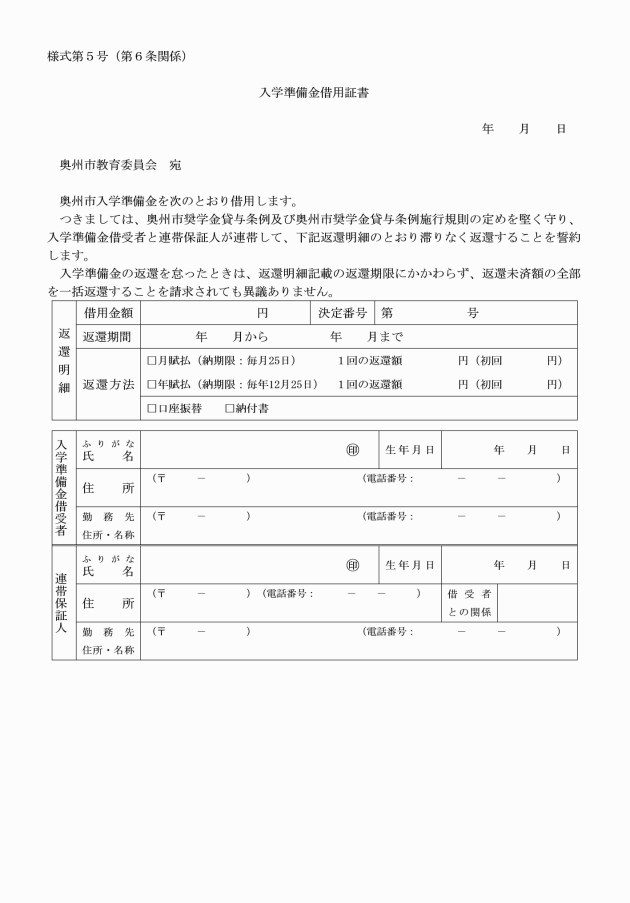

(借受手続等)

第6条 入学準備金の貸与の決定を受けた者(以下「入学準備金貸与決定者」という。)は、別に定める日までに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学準備金借用証書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

3 入学準備金貸与決定者は、入学準備金の貸与の決定に係る学校等への入学があったときは、速やかに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

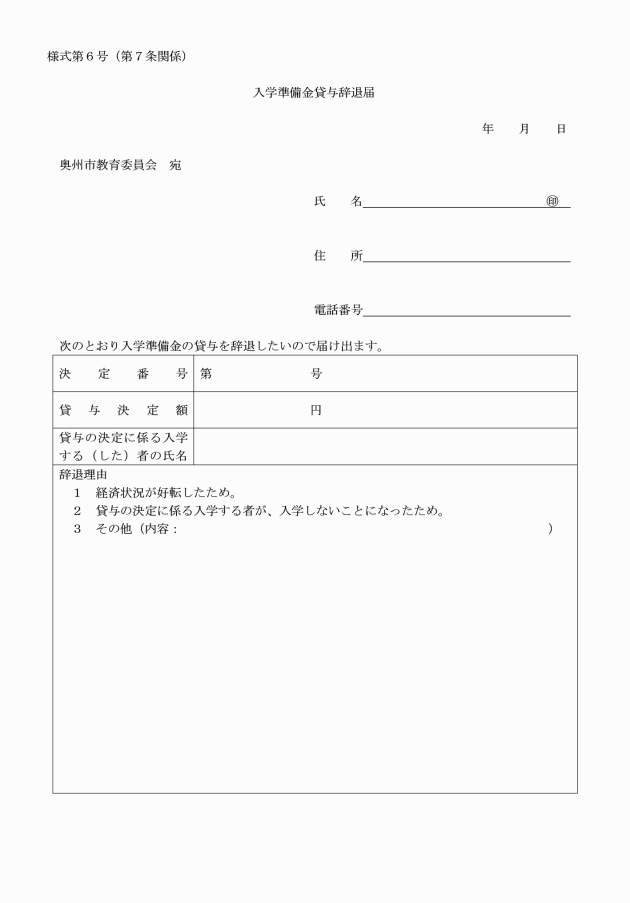

(貸与の辞退)

第7条 入学準備金貸与決定者は、入学準備金の貸与を辞退しようとするときは、入学準備金貸与辞退届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 月賦払 毎月25日

(2) 年賦払 毎年12月25日

(返還の完了)

第12条 教育委員会は、入学準備金借受者が入学準備金の返還を完了したときは、入学準備金借受者に入学準備金借用証書を返却するものとする。

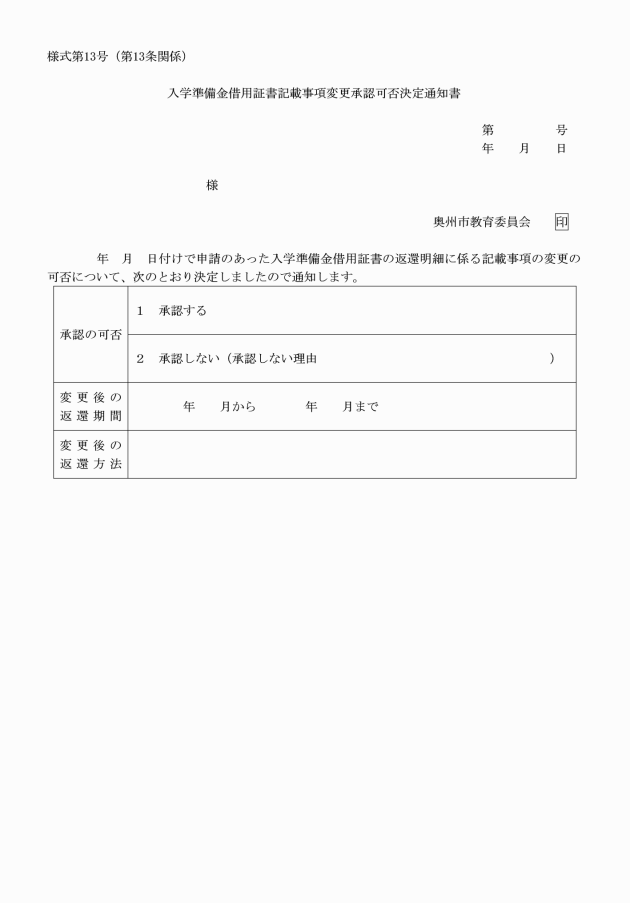

(借用証書の返還明細に係る記載事項の変更)

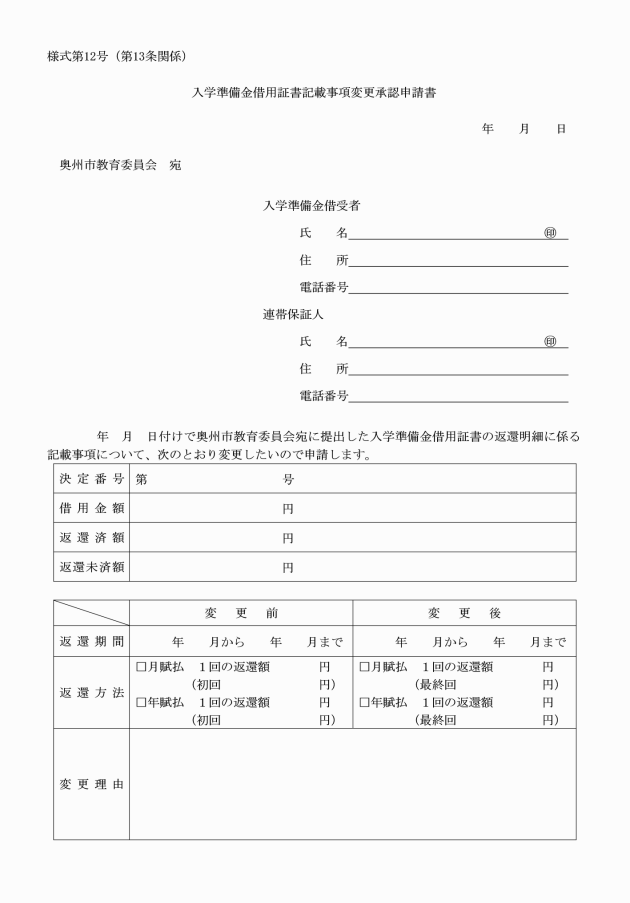

第13条 入学準備金借受者は、入学準備金借用証書に記載する事項のうち返還明細に係る記載事項について変更しようとするときは、入学準備金借用証書記載事項変更承認申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入学準備金借用証書記載事項の変更の可否を決定するに当たり必要があると認めるときは、変更を必要とする理由を証明する書類を申請者に提出させることができる。

(届出義務)

第14条 入学準備金貸与決定者又は入学準備金借受者は、入学準備金の返還を完了するまでに次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 入学準備金貸与決定者若しくは入学準備金借受者又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先等に変更があったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、教育委員会に届け出ている事項に異動があったとき(軽微な異動を除く。)。

2 入学準備金貸与決定者又は入学準備金借受者が死亡したときは、その相続人は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による届出について必要があると認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(入学準備金貸与決定者選考委員会の設置)

第15条 入学準備金の貸与の決定に係る予備審査をさせるため、入学準備金貸与決定者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第16条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育委員会教育長を、副委員長は教育委員会事務局教育部長をもって充てる。

3 委員は、教育委員会事務局の本庁の課長の職にある職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第17条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第18条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、自己又は祖父母、父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫若しくはこれらの者の関係する者が入学準備金貸与申請者である場合は、委員会の議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

6 委員会の会議は、公開しない。

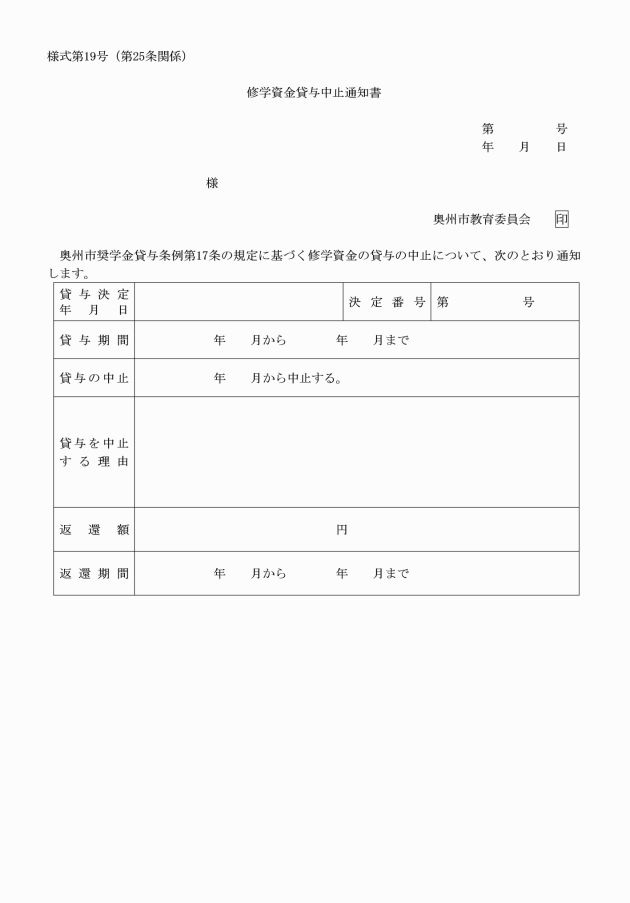

第3章 修学資金

(申請手続)

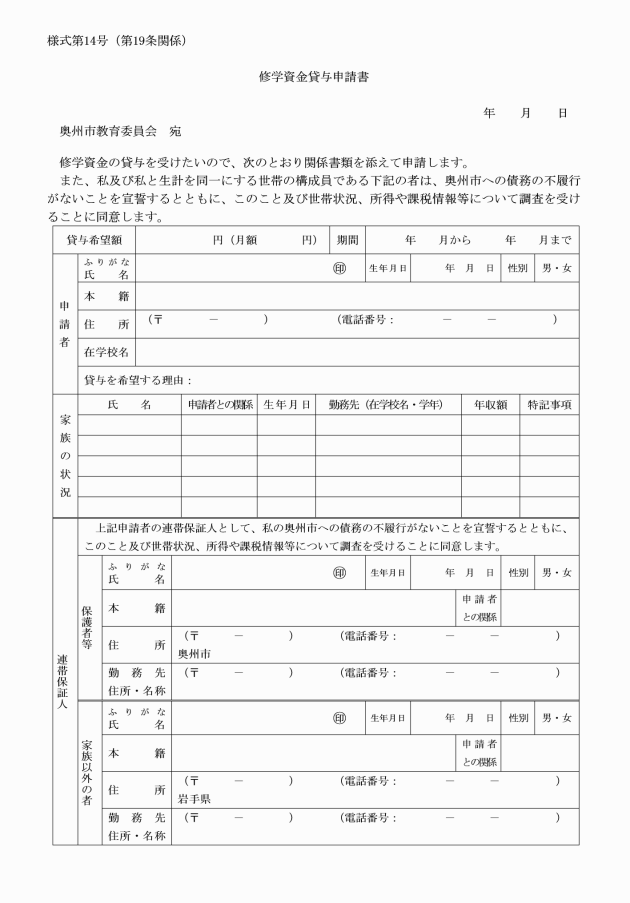

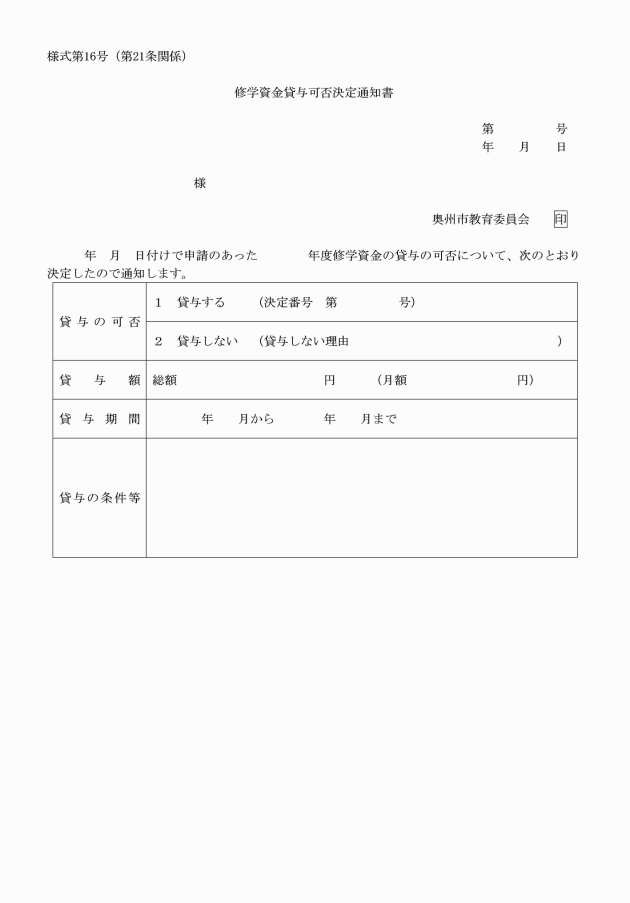

第19条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「修学資金貸与申請者」という。)は、別に定める期間中に次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において、これらの内容を確認することができるときは、次に掲げる書類の一部を省略させることができる。

(1) 修学資金貸与申請書(様式第14号)

(2) 修学資金貸与申請者と生計を同一にする世帯の構成員のうち教育委員会が必要と認める者の所得を証明する書類

(3) 連帯保証人の所得を証明する書類

(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書

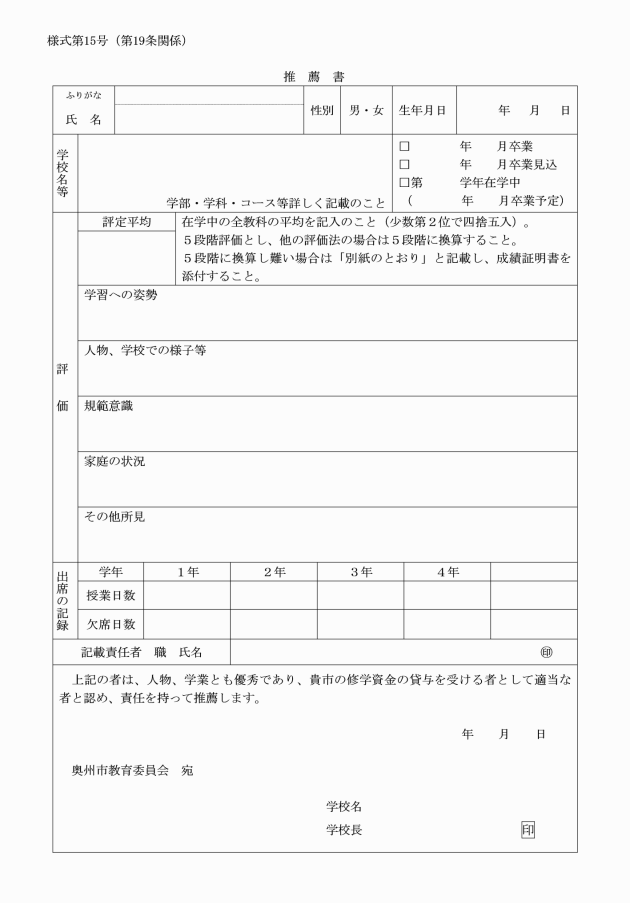

(5) 推薦書(様式第15号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

ア 岩手県内に住所を有している者

ウ 条例第15条の規定による修学資金の貸与の可否の決定時点において、年齢が20歳以上55歳未満である者。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

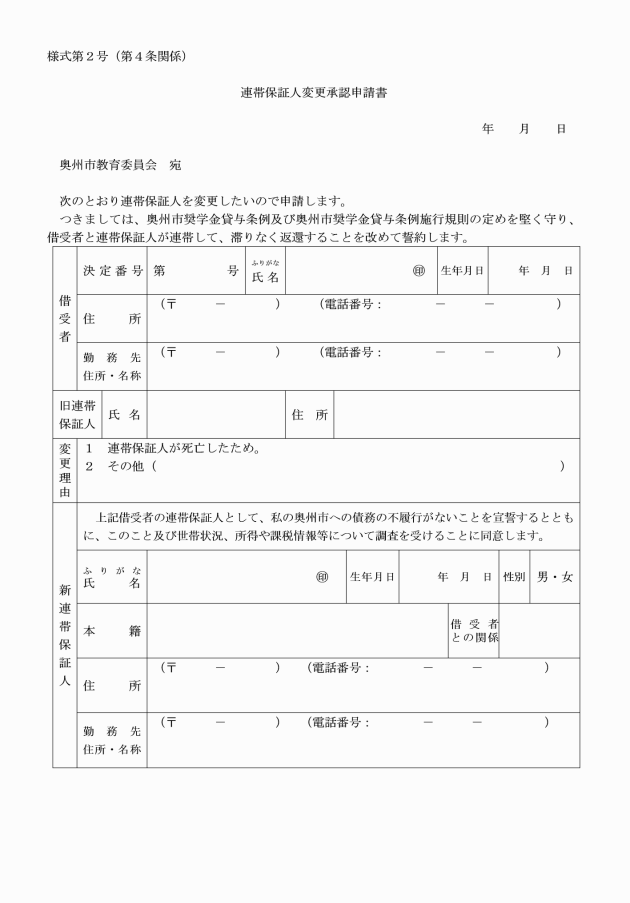

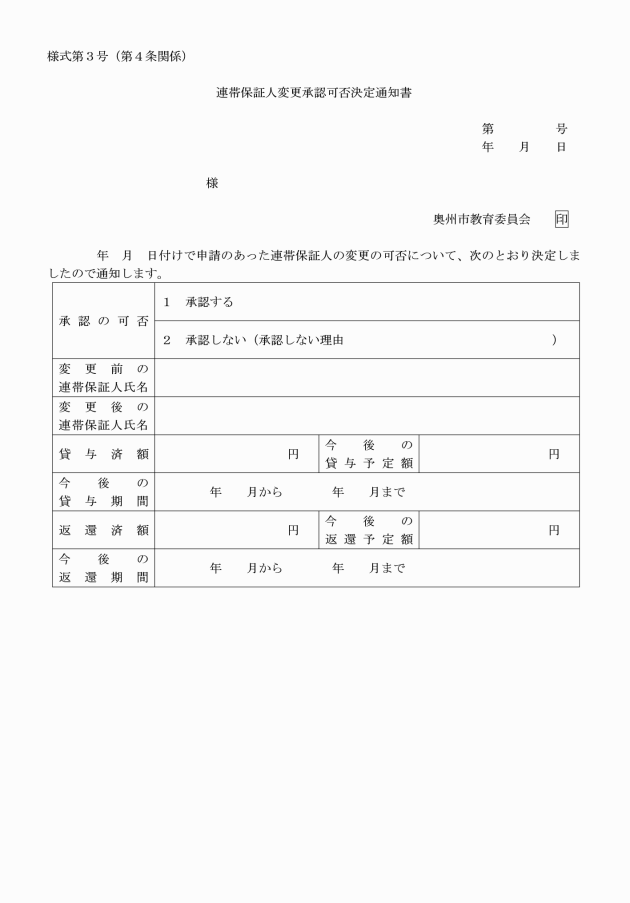

2 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学資金借受者」という。)は、連帯保証人が死亡し、若しくは前項第1号に定める者が同号に掲げる要件を満たさなくなったとき、若しくは同項第2号に定める者が同号ア及びイに掲げる要件を満たさなくなったとき、又は教育委員会がその者を連帯保証人として適当でないと認めたときは、同項各号に掲げる要件を満たす者を新たに連帯保証人として定め、その者が連署した連帯保証人変更承認申請書に変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において、これらの内容を確認することができるときは、その一部を省略させることができる。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査して連帯保証人の変更の承認の可否を決定し、連帯保証人変更承認可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

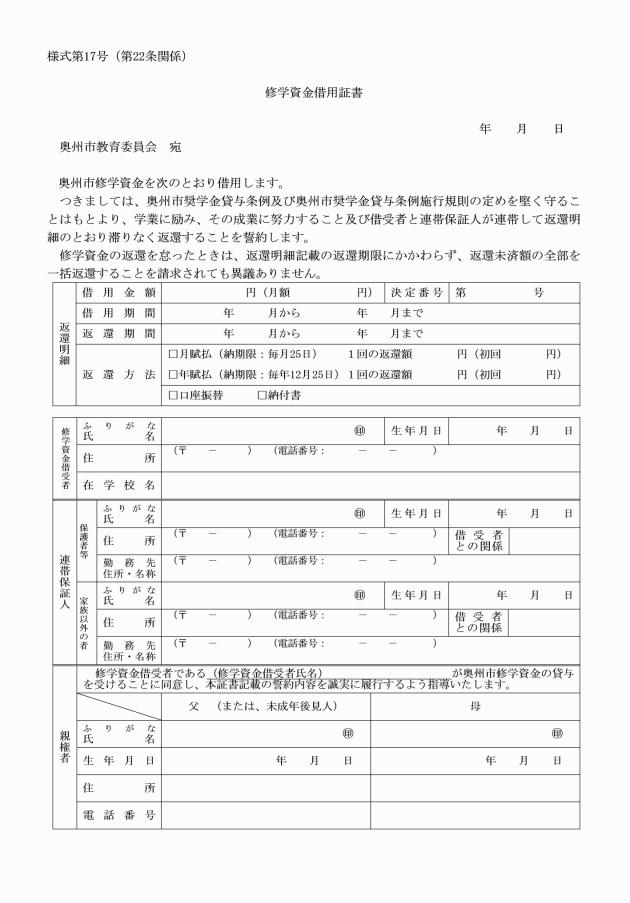

(借受手続等)

第22条 修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学資金貸与決定者」という。)は、別に定める日までに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 修学資金借用証書(様式第17号)

(2) 在学証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(在学証明書の提出)

第23条 修学資金借受者は、条例第16条に規定する貸与期間中、毎年度、別に定める日までに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

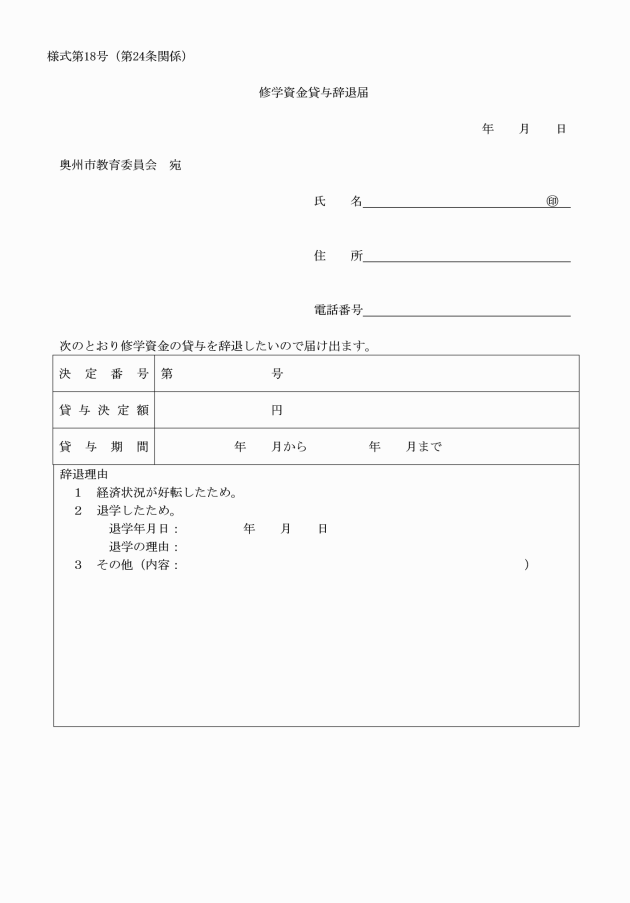

(貸与の辞退)

第24条 修学資金貸与決定者又は修学資金借受者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退届(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

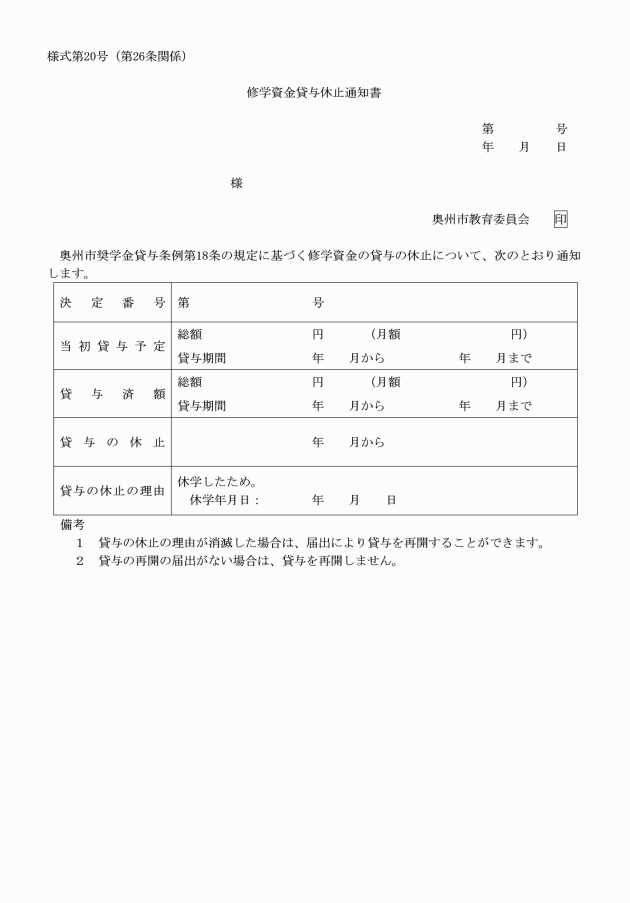

(貸与の休止)

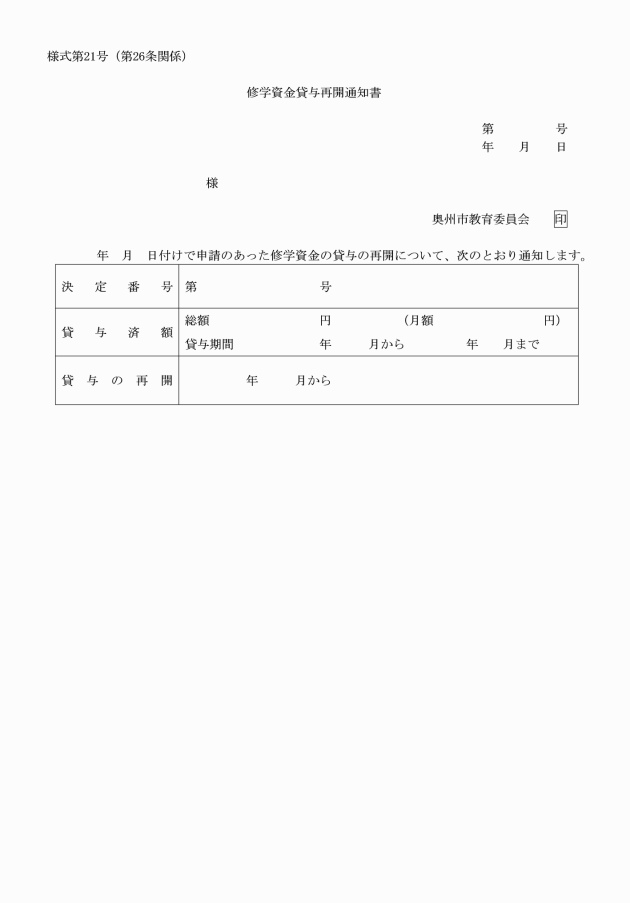

第26条 修学資金借受者は、学校等を休学したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 修学資金借受者は、学校等に復学し修学資金の貸与の再開を希望するときは、教育委員会に届け出なければならない。

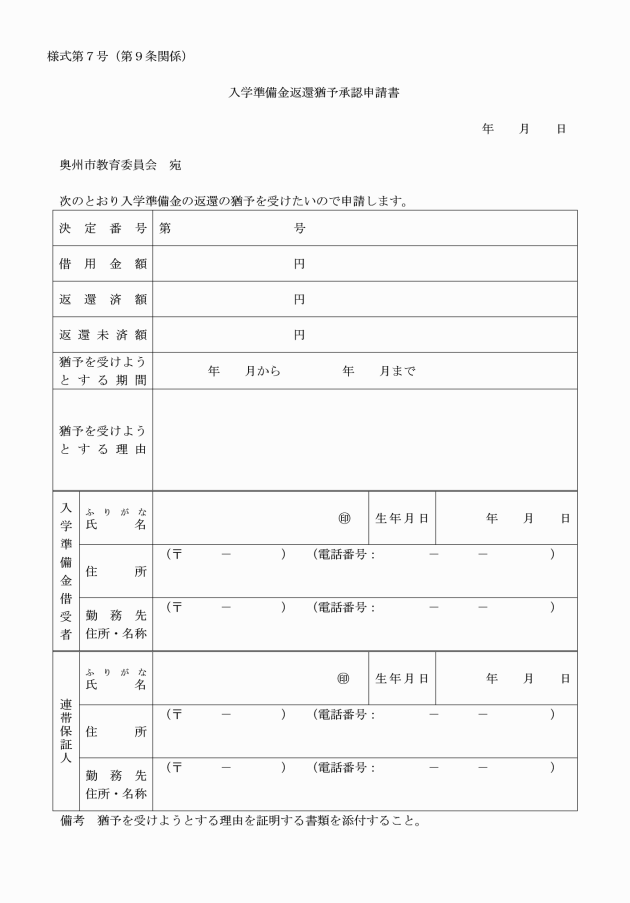

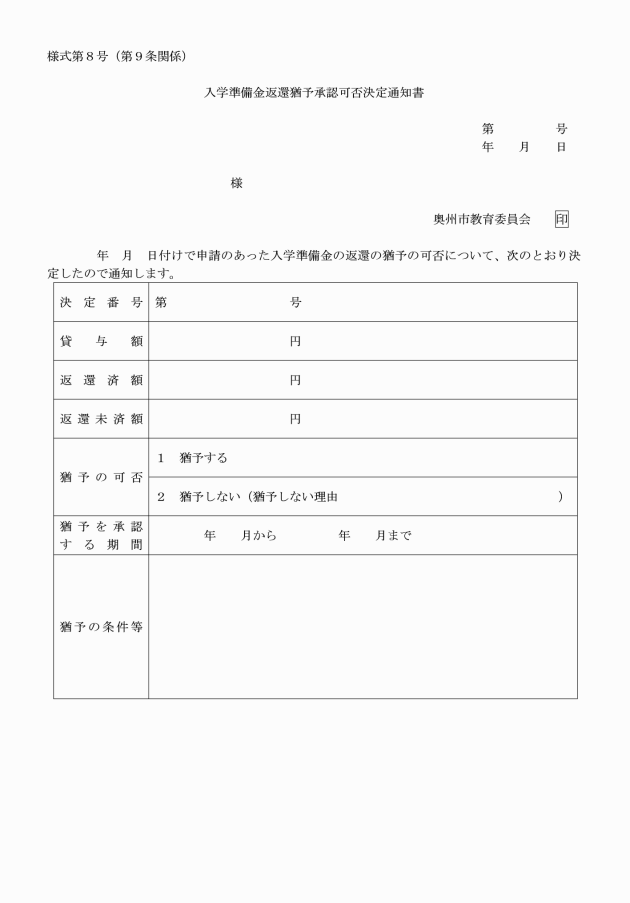

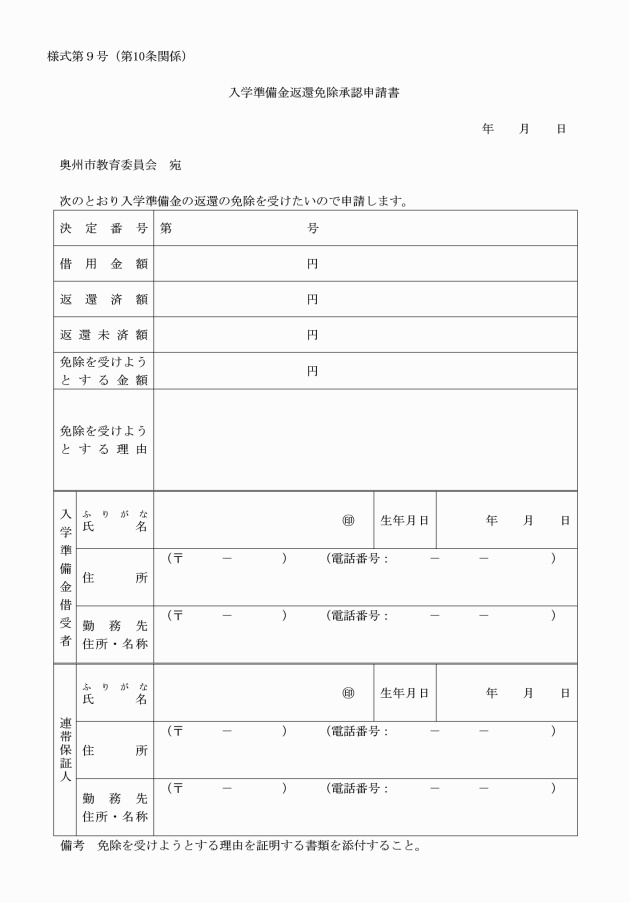

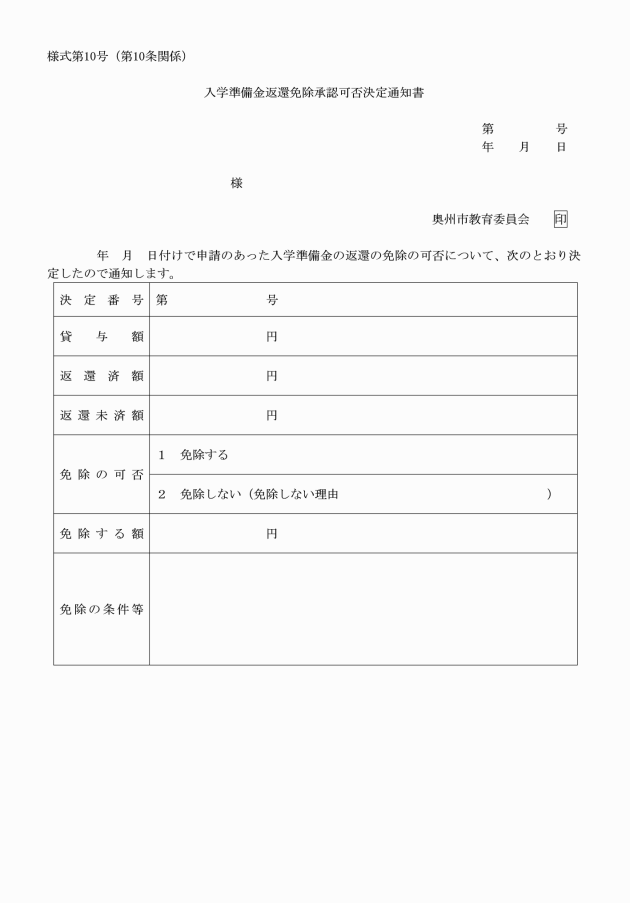

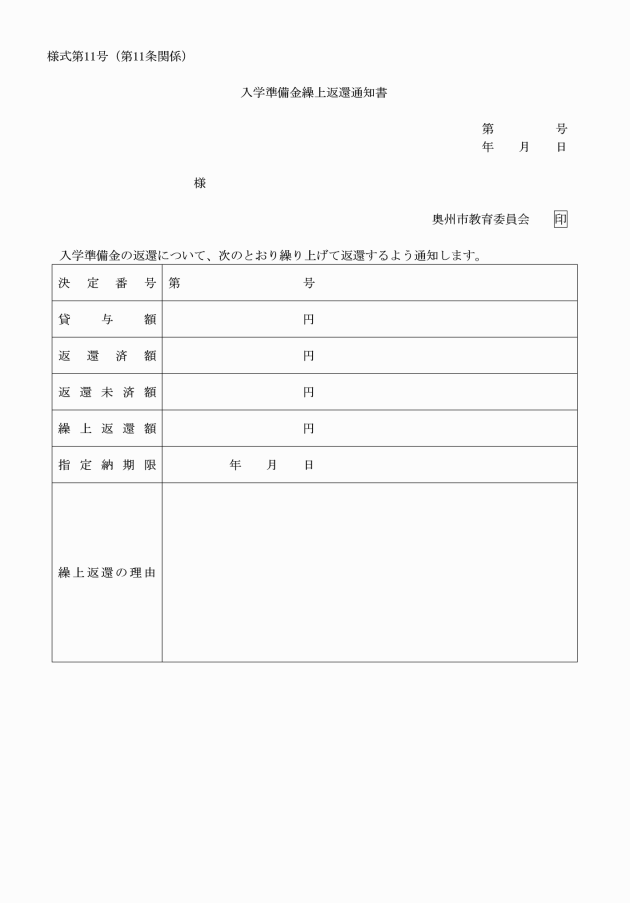

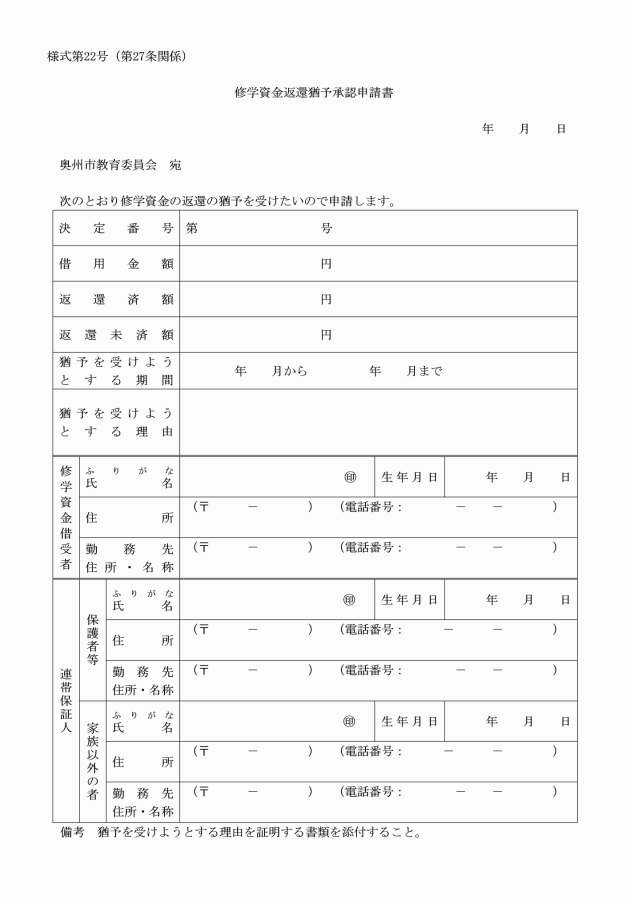

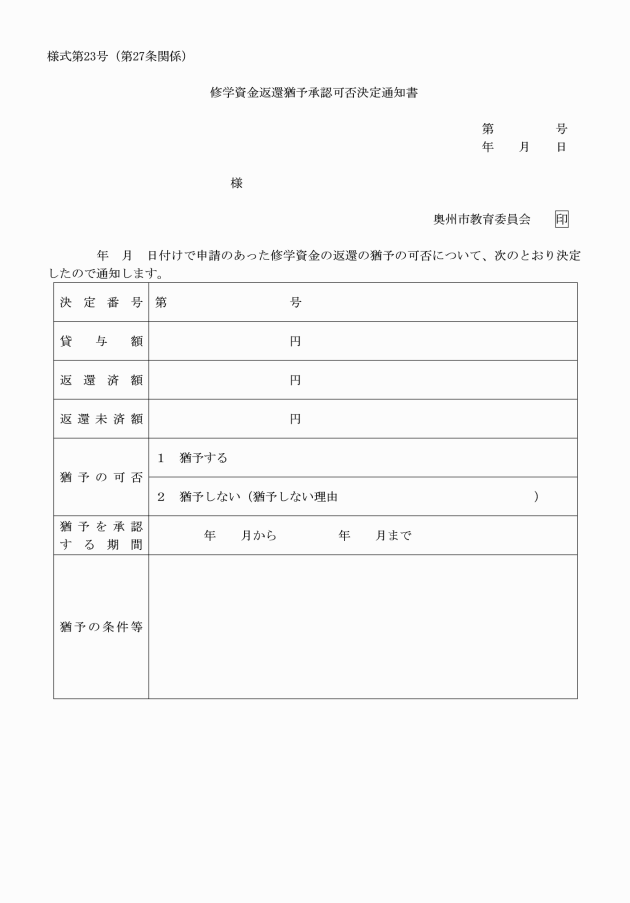

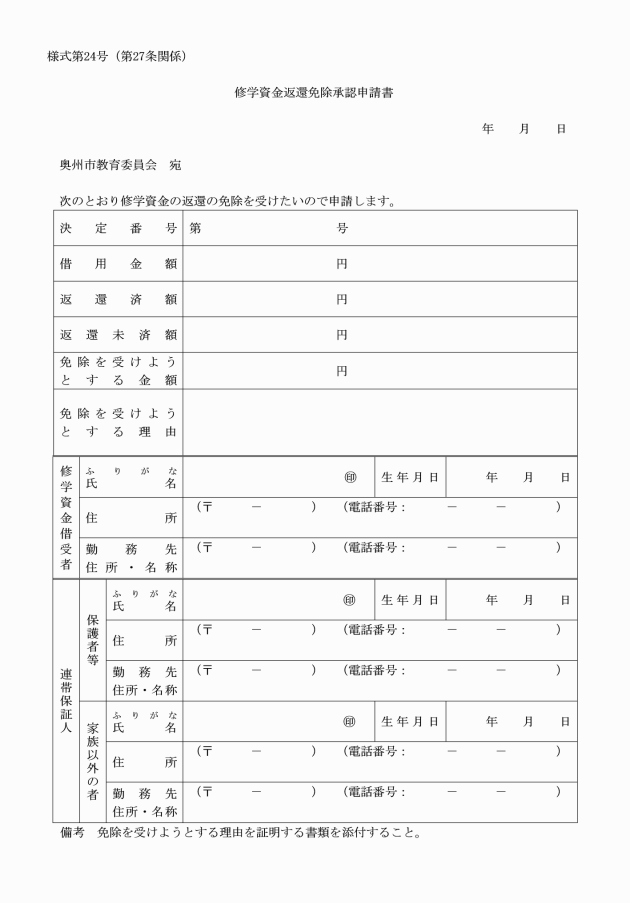

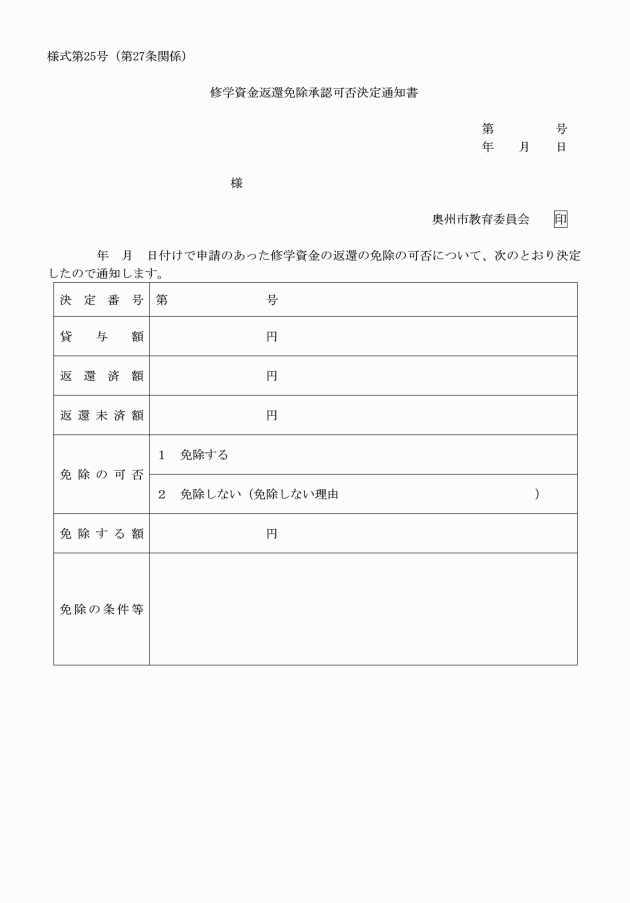

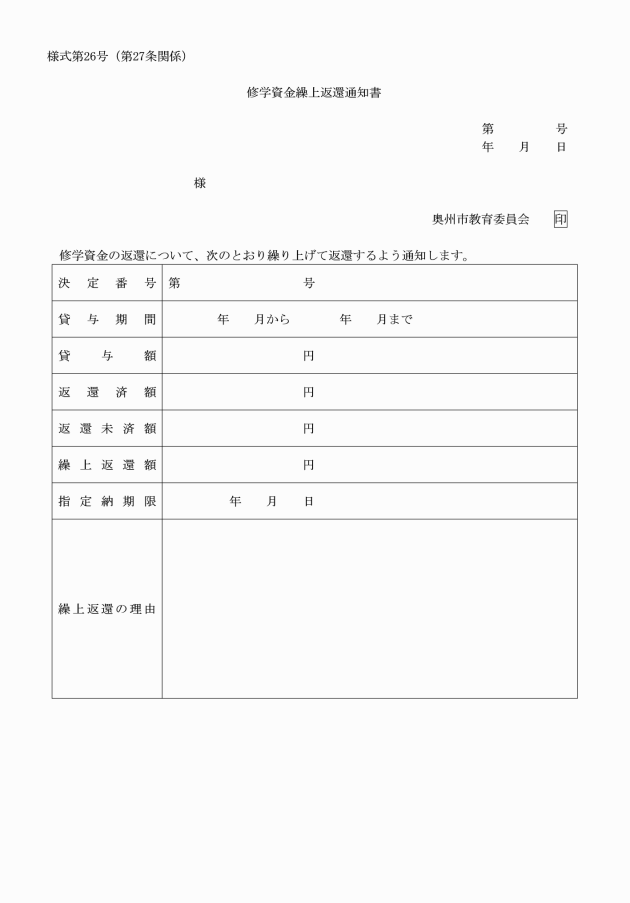

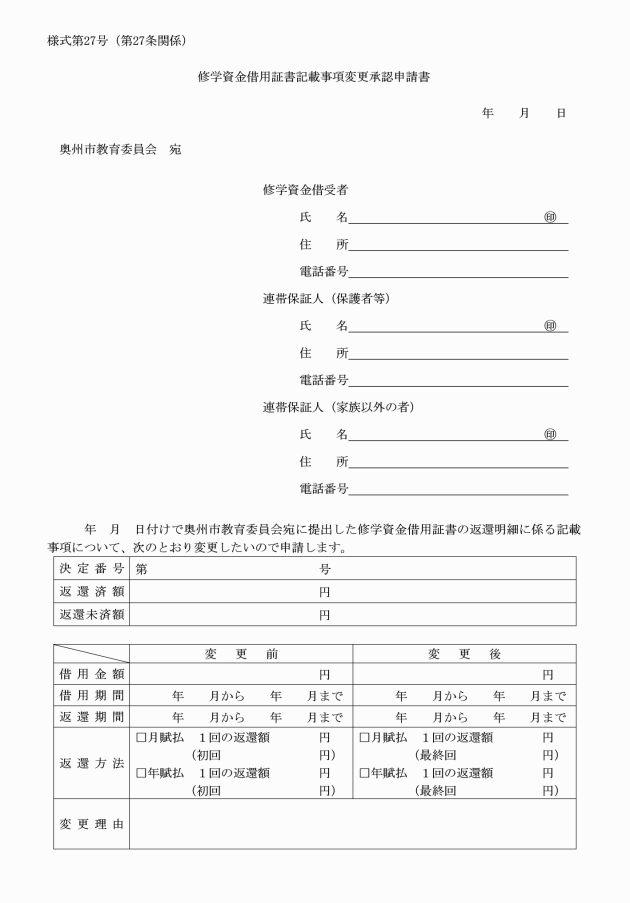

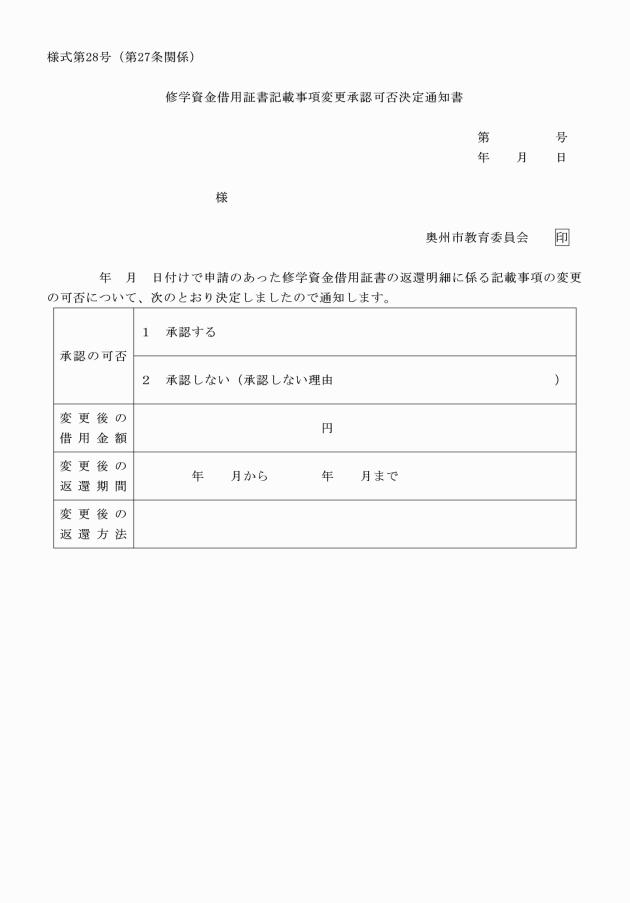

(準用)

第27条 第8条から第13条までの規定は、修学資金の返還の方法等、返還の猶予、返還の免除、繰上返還、返還の完了及び借用証書の返還明細に係る記載事項の変更について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第8条」とあるのは「条例第19条」と、「入学準備金の」とあるのは「修学資金の」と、「条例第9条」とあるのは「条例第20条」と、「入学準備金返還猶予承認申請書(様式第7号)」とあるのは「修学資金返還猶予承認申請書(様式第22号)」と、「入学準備金返還猶予承認可否決定通知書(様式第8号)」とあるのは「修学資金返還猶予承認可否決定通知書(様式第23号)」と、「条例第10条」とあるのは「条例第21条において準用する条例第10条」と、「入学準備金返還免除承認申請書(様式第9号)」とあるのは「修学資金返還免除承認申請書(様式第24号)」と、「入学準備金借受者」とあるのは「修学資金借受者」と、「入学準備金返還免除承認可否決定通知書(様式第10号)」とあるのは「修学資金返還免除承認可否決定通知書(様式第25号)」と、「条例第11条」とあるのは「条例第21条において準用する条例第11条」と、「入学準備金繰上返還通知書(様式第11号)」とあるのは「修学資金繰上返還通知書(様式第26号)」と、「入学準備金借用証書」とあるのは「修学資金借用証書」と、「入学準備金借用証書記載事項変更承認申請書(様式第12号)」とあるのは「修学資金借用証書記載事項変更承認申請書(様式第27号)」と、「入学準備金借用証書記載事項変更承認可否決定通知書(様式第13号)」とあるのは「修学資金借用証書記載事項変更承認可否決定通知書(様式第28号)」と読み替えるものとする。

(届出義務)

第28条 修学資金貸与決定者又は修学資金借受者は、修学資金の返還を完了するまでに次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 修学資金貸与決定者若しくは修学資金借受者又は連帯保証人の住所、氏名、勤務先等に変更があったとき。

(2) 修学資金借受者が停学その他の処分を受けたとき。

(3) 修学資金借受者が転籍し、転校し、又は退学したとき。

(4) 修学資金借受者が就職し、又は転職したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会に届け出ている事項に異動があったとき(軽微な異動を除く。)。

2 修学資金貸与決定者又は修学資金借受者が死亡したときは、その相続人は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による届出について必要があると認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

第4章 補則

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(奨学金に関する経過措置)

2 改正後の奥州市奨学金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育委員会が貸与を決定する奨学金について適用し、同日前に改正前の奥州市奨学金貸与規則の規定に基づき教育委員会が貸与を決定した奨学金については、なお従前の例による。

附則(平成28年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。