○奥州市特別支援教育就学奨励費支給規則

平成29年3月3日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の特別支援学級に在籍する学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、その監護する子と同居する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受給している児童生徒の保護者及び奥州市就学援助規則(平成29年教育委員会規則第2号)による就学援助費を受給している児童生徒の保護者を除く。

(1) 奥州市立の小中学校に設置された特別支援学級に現に在籍する児童生徒の保護者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当し、奥州市立の小中学校に現に在籍する児童生徒の保護者

(支給対象費目等)

第3条 奨励費の支給対象費目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 通学費

(7) 交流及び共同学習交通費

(8) 職場実習交通費

(9) 学校給食費

(10) オンライン学習通信費

2 奨励費の支給額は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定による区分に応じ、当該年度の国が定める特別支援教育就学奨励費の国庫補助限度額に準じる額を基準とし、教育委員会が別に定める。

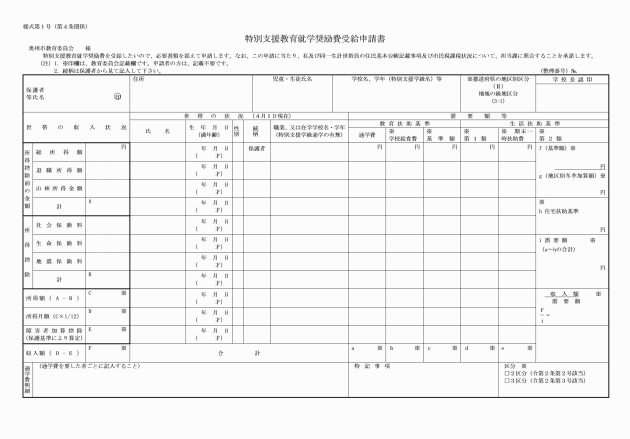

(申請)

第4条 奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費受給申請書(様式第1号)に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、児童生徒の現に在籍する小中学校の校長(以下「校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

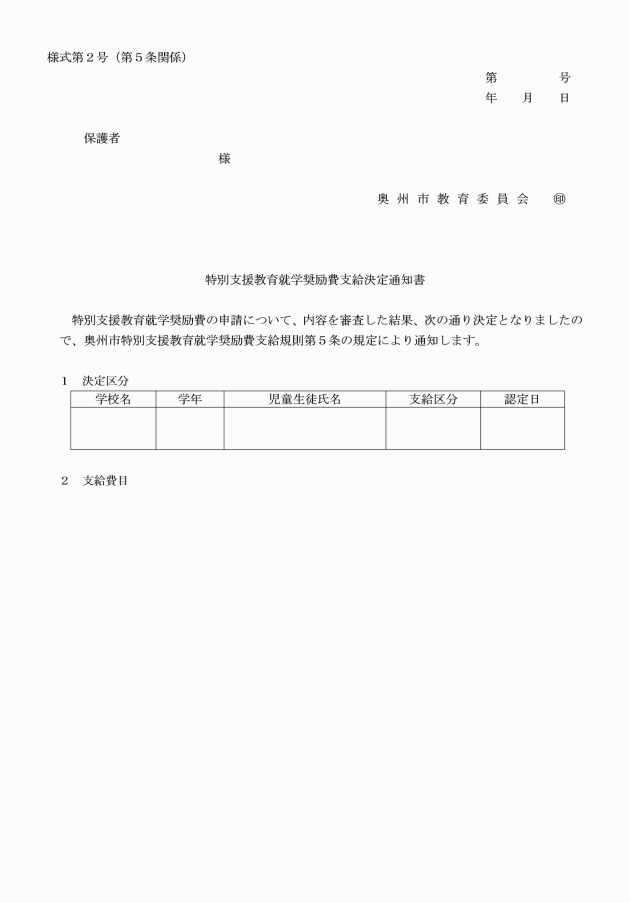

2 教育委員会は、前項の規定により支給区分の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に奨励費を支給するものとする。

(委任事項)

第6条 支給決定者は、奨励費の請求の権限を校長に委任するものとする。

2 支給決定者は、奨励費の受領の権限を校長に委任することができる。

(支給対象期間)

第7条 奨励費の支給対象期間は、支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、年度の途中から支給を受ける場合は、当該支給に係る決定を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

(支給方法)

第8条 奨励費の支給は、金銭によって行い、教育委員会が別に定める支給計画に基づき、市が指定する金融機関で、支給決定者が指定する口座に振り込む方法又は支給決定者から委任を受けた校長の口座に振り込む方法により行うものとする。

(変更の届出)

第9条 支給決定者は、申請した内容に変更があるときは、校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った支給決定者は、決定の再審査を受けなければならない。

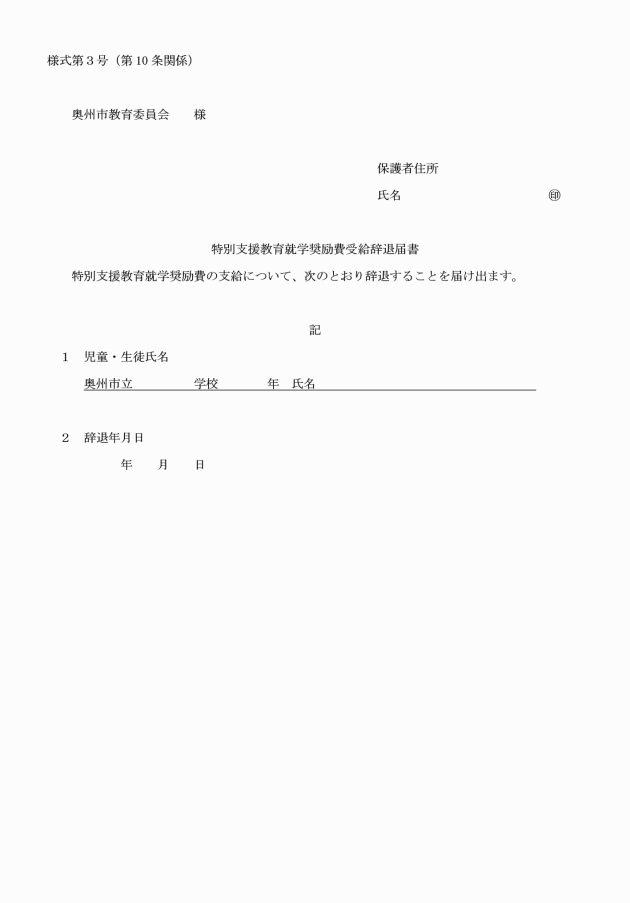

(辞退の届出)

第10条 支給決定者は、奨励費の受給を辞退しようとするときは、特別支援教育就学奨励費受給辞退届書(様式第3号)を、校長を経由して、教育委員会に提出するものとする。

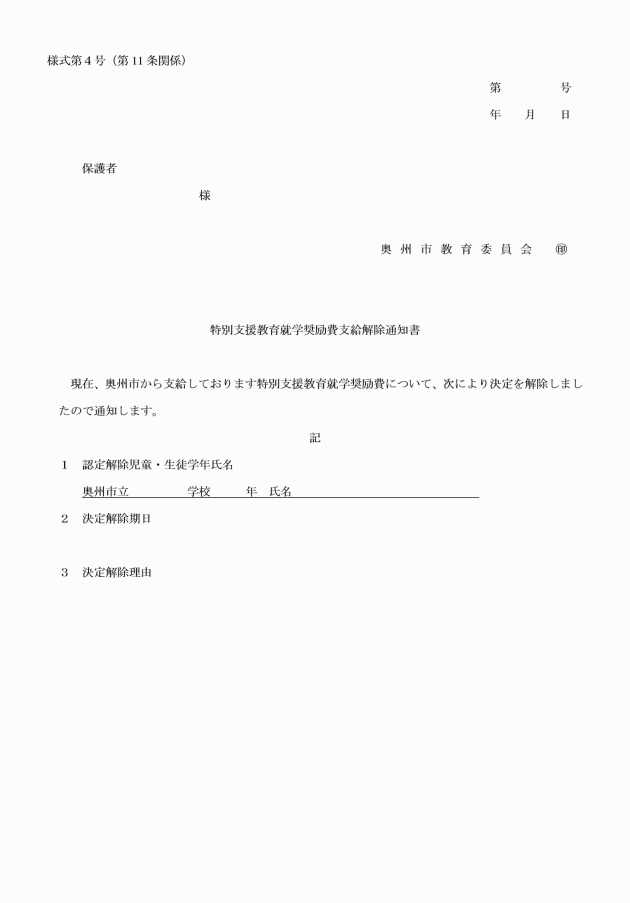

(決定の解除)

第11条 教育委員会は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を解除するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 奨励費受給の辞退を申し出たとき。

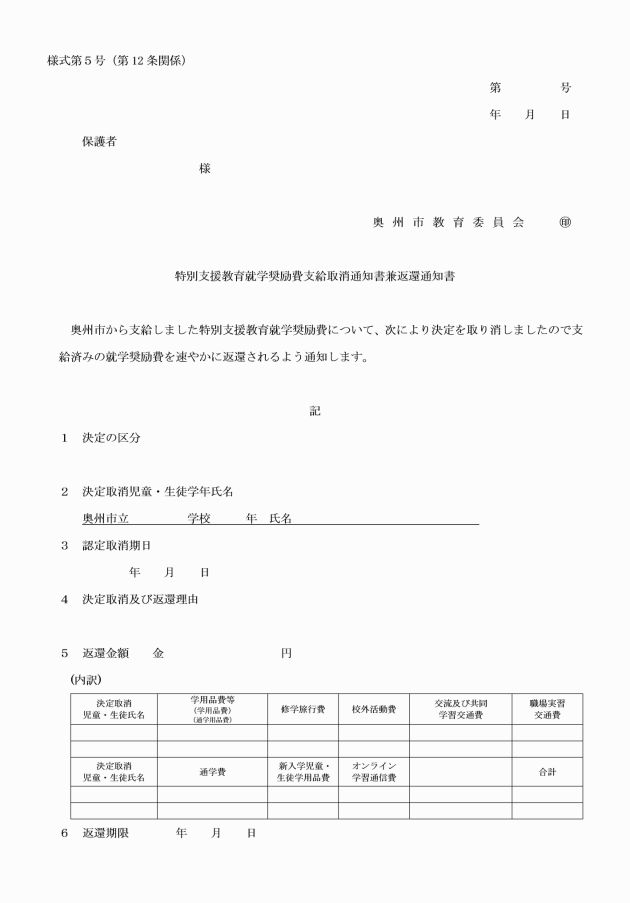

(決定の取消し及び返還)

第12条 教育委員会は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励費の支給に関する決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年11月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。