○奥州市医師養成奨学資金貸付規則

平成19年9月14日

規則第48号

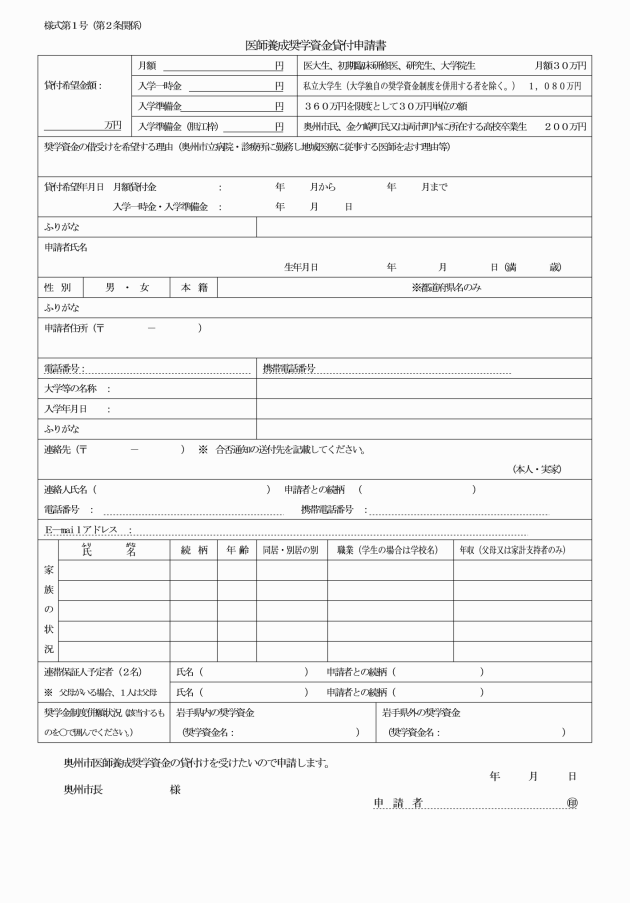

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市医師養成奨学資金貸付条例(平成19年奥州市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 住民票の写し及び戸籍抄本

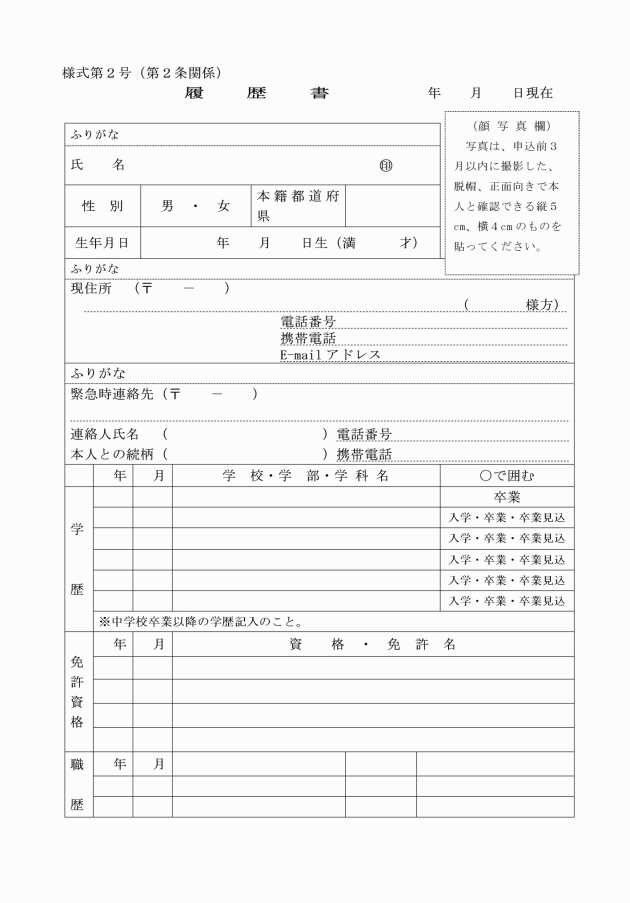

(2) 履歴書(様式第2号)

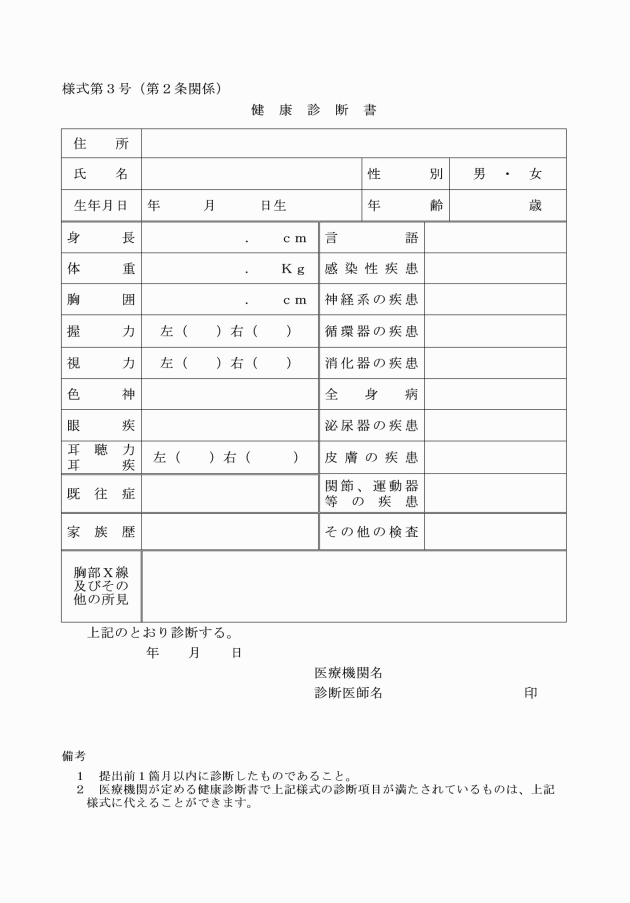

(3) 健康診断書(様式第3号)

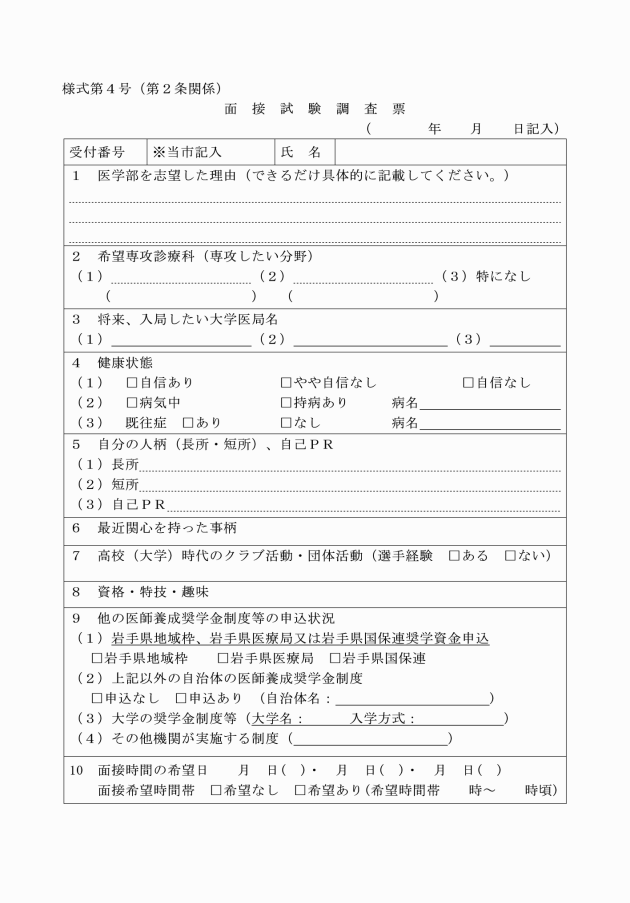

(4) 面接試験調査票(様式第4号)

(5) 貸付対象者であることを証する次の書類

ア 条例第2条第1号に該当する者のうち、大学において医学を履修する課程の入学試験に合格した者にあっては大学に合格したことが確認できる書類及び高等学校在学中の調査書、既に入学している者にあっては大学の在学証明書及び現学年の直前の学業成績表

イ 条例第2条第2号に該当する者にあっては、臨床研修を行っていることの証明書

ウ 条例第2条第3号に該当する者にあっては、研究機関に在籍していることを証する書類

エ 条例第2条第4号に該当する者にあっては、大学院の在学証明書又は大学院に合格したことが確認できる書類及び医師免許証の写し

(6) 申請者と生計を一にする世帯の構成員のうち市長が必要と認めるもの及び保証人の前年の所得の額に関する市区町村長の証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(保証人)

第3条 条例第5条に規定する保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。

2 市長は、必要がないと認める場合は、前項の面接試問等を省略することができる。

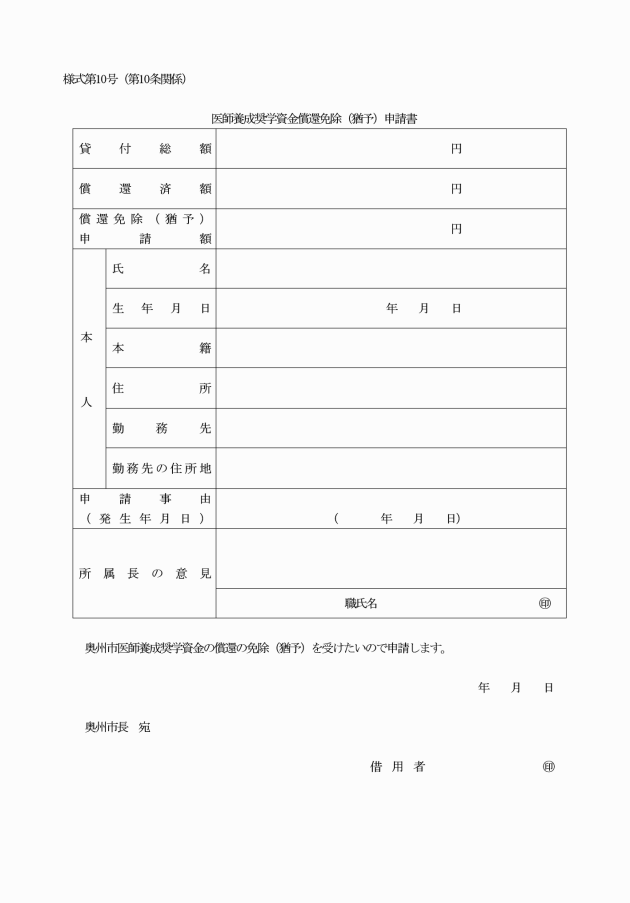

(償還を猶予する期間)

第6条 条例第8条第1項第2号の規則で定める期間は、5年とする。

2 条例第8条第1項第3号の規則で定める期間は、2年とする。

3 条例第8条第1項第4号の規則で定める期間は、10年とする。

4 条例第8条第1項第5号及び条例第9条第1項第1号の規則で定める期間は、10年に市長が必要と認める期間を加えた期間とする。

(償還利息)

第7条 条例第8条の奨学資金として貸付けを受けた額に係る利息に相当する額は、奨学資金の額に条例第3条第2項各号に規定する日の属する月(条例第6条の規定による奨学資金の貸付けの中止を行った場合は、その中止すべき事由が確定した日の属する月)の翌月の初日から起算して年7.1パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、正当な理由がなく条例第9条に規定する償還債務(以下「償還債務」という。)を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還までの日数に応じ、償還すべき額につき年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額を延滞利息として償還債務に加えるものとする。

2 前項の利息に相当する額の計算に係る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の利息に相当する額の計算に当たり100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

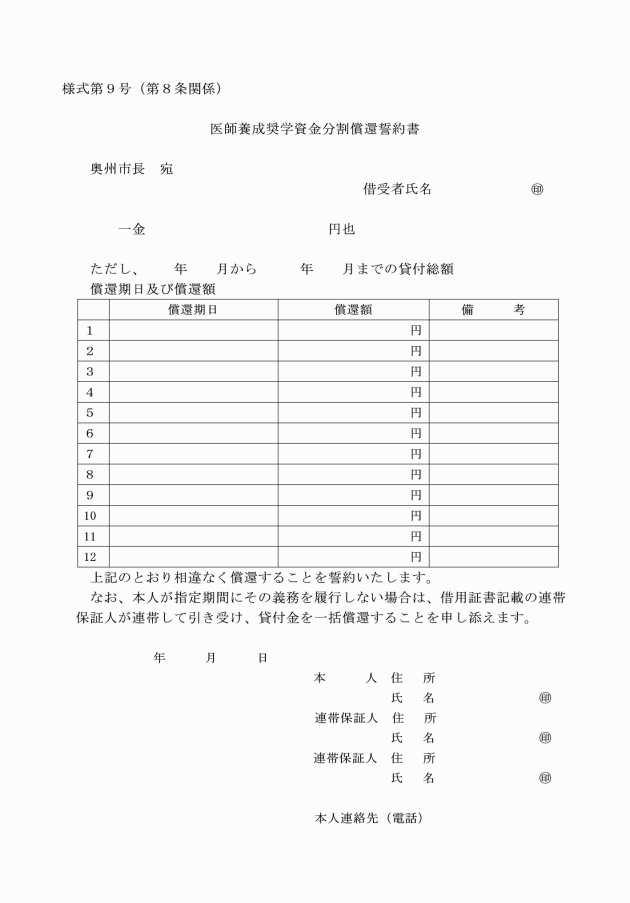

(分割償還)

第8条 条例第8条第1項ただし書の規定により償還債務の分割償還をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当することとなった日から20日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 医師養成奨学資金分割償還誓約書(様式第9号)

(2) 医師養成奨学資金借用証書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 償還債務の分割償還は、条例第8条第1項第5号に規定する貸付期間に1.5を乗じて得た期間内に行うものとし、償還方法は、月賦償還とする。ただし、借受者の希望により年1回又は数回に償還することができる。

3 市長は、償還債務の分割償還を行う借受者が正当な理由がなく償還債務を償還期日までに償還しなかったときは、借受者及び保証人に対して償還債務の残額の一括償還を請求することができる。

(業務の従事期間の計算)

第9条 条例第9条の規定による業務の従事期間の計算については、年月数によるものとする。

2 前項に規定する業務の従事期間(以下「従事期間」という。)の年月数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 年又は月により従事期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない従事期間が2以上ある場合は、これらの従事期間を合算するものとし、これらの従事期間の計算については、30日をもって1月とする。

(3) 従事期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第2項の規定による休職の期間

イ 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

エ 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定による同条第1項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をした期間があるときは、当該期間の初日から末日までの日数(以下「育児短時間勤務日数」という。)から、育児短時間勤務日数に育児短時間勤務を始めた後における1週間当たりの勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの通常の勤務時間の時間数で除して得た数を乗じて得た日数を減じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)を1月を30日として月に換算した期間

3 前項の規定により計算した従事期間に1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げるものとする。

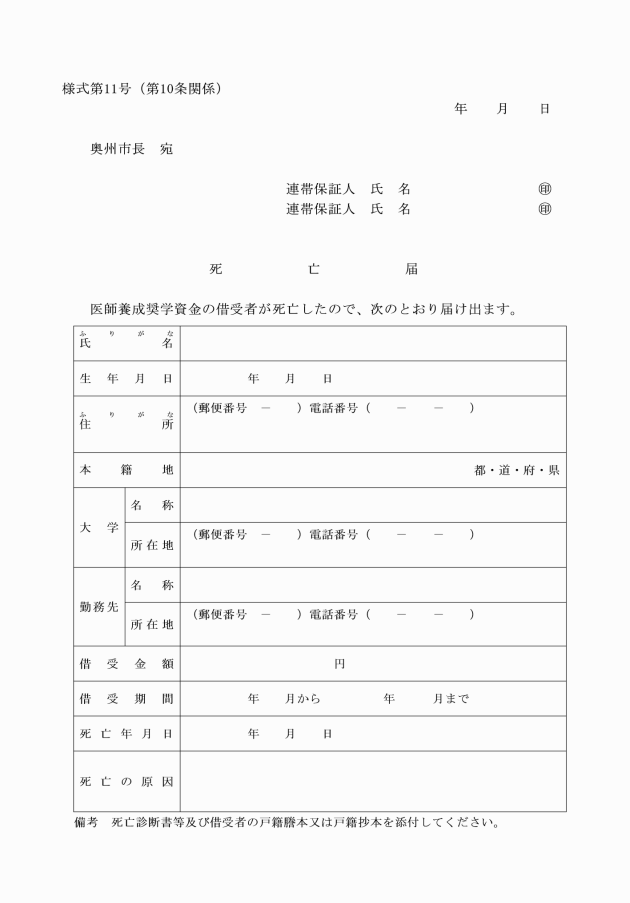

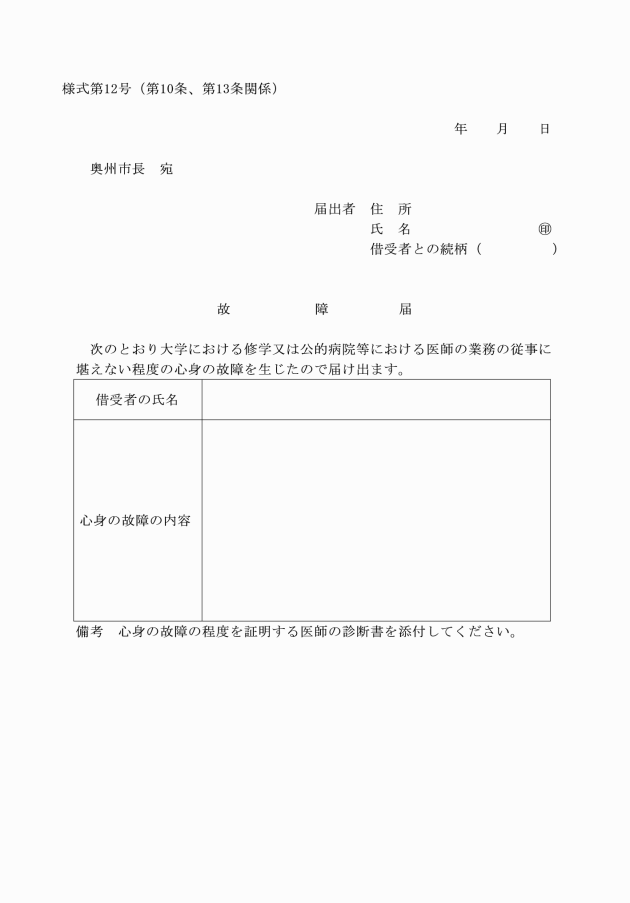

(1) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当するとき 死亡届(様式第11号)又は故障届(様式第12号)

(2) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により条例第9条第1項第4号又は条例第10条第3号に該当するとき その旨を証明する診断書又は理由書

(貸付期間の提出書類)

第12条 借受者は、奨学資金の貸付けを開始した年の翌年から貸付けが完了する年までの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を同年4月15日までに市長に提出しなければならない。

2 大学に在学する借受者は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を市長に提出しなければならない。

(届出)

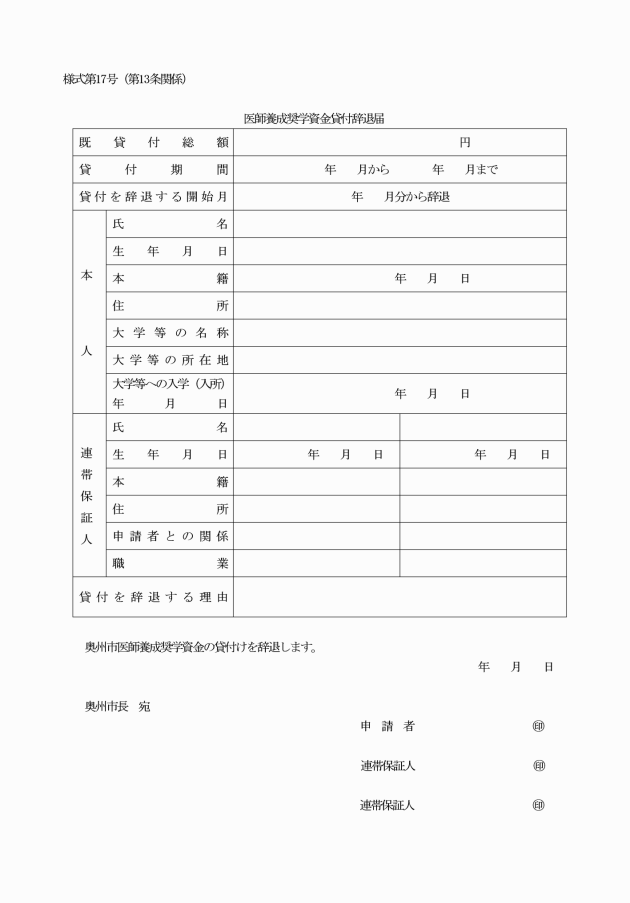

第13条 借受者は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、医師養成奨学資金貸付辞退届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

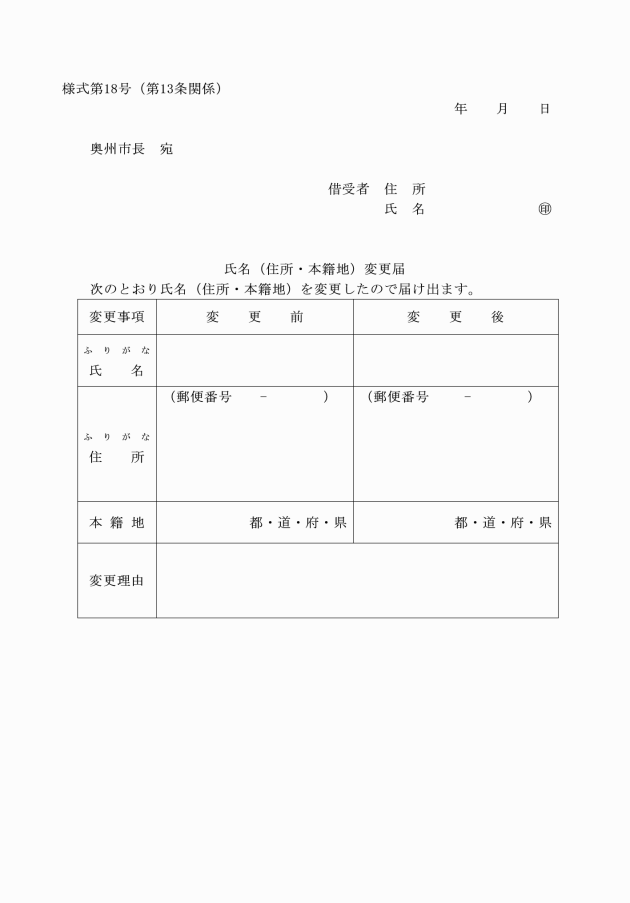

(1) 氏名、住所又は本籍地を変更したとき 氏名(住所・本籍地)変更届(様式第18号)

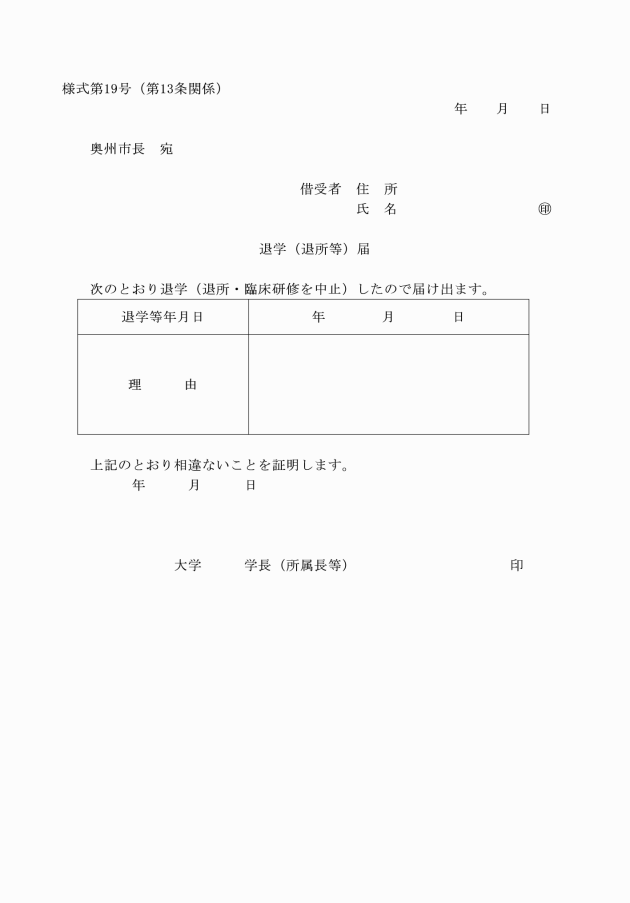

(2) 中途に退学し、退所し、又は臨床研修をやめたとき 退学(退所等)届(様式第19号)

(3) 修学の継続に堪えない程度の心身の故障が生じたとき 故障届

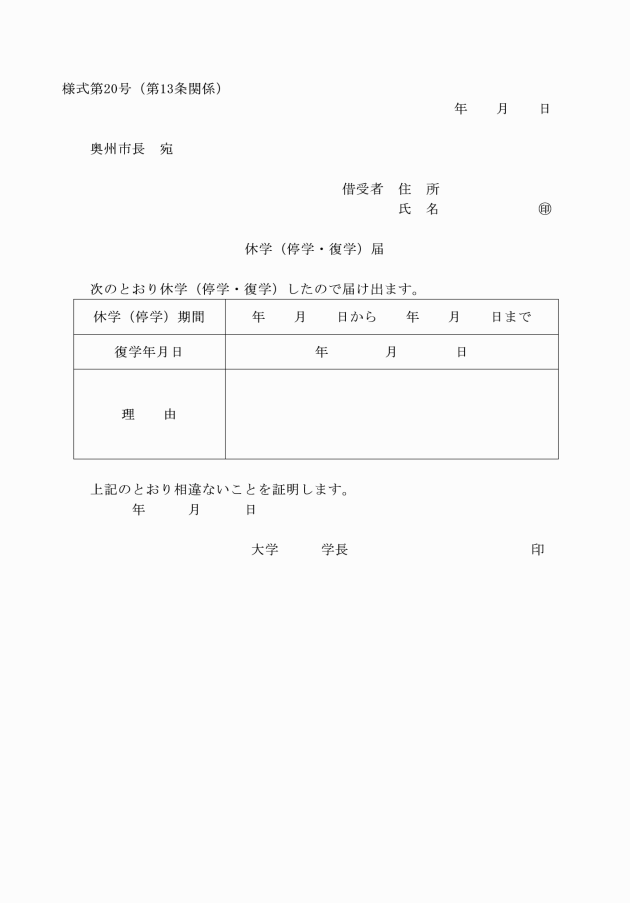

(4) 休学し、若しくは停学の処分を受けたとき、又は休学若しくは停学を終えて復学したとき 休学(停学・復学)届(様式第20号)

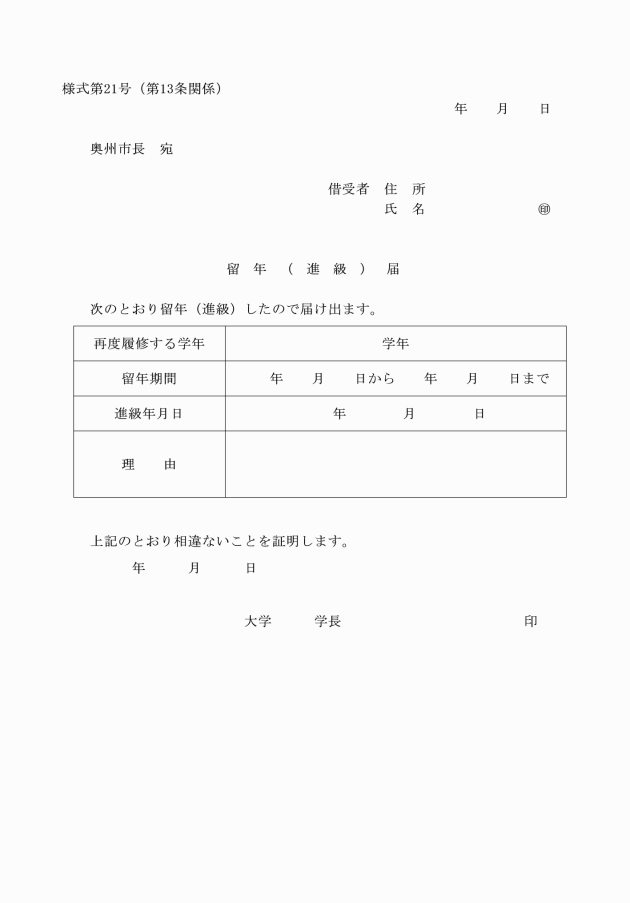

(5) 留年したとき、又は留年後進級したとき 留年(進級)届(様式第21号)

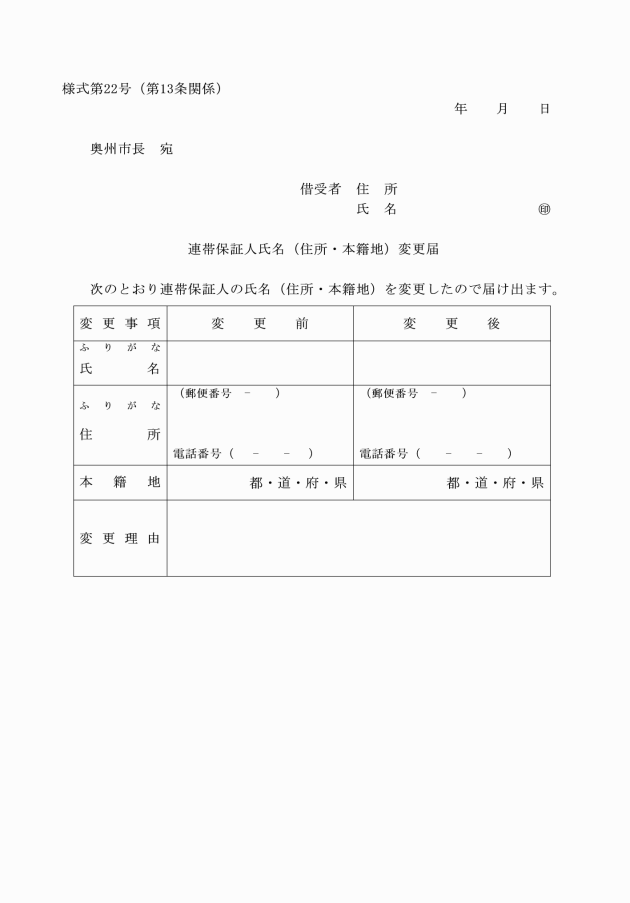

(6) 保証人の氏名、住所又は本籍地に変更があったとき 連帯保証人氏名(住所・本籍地)変更届(様式第22号)

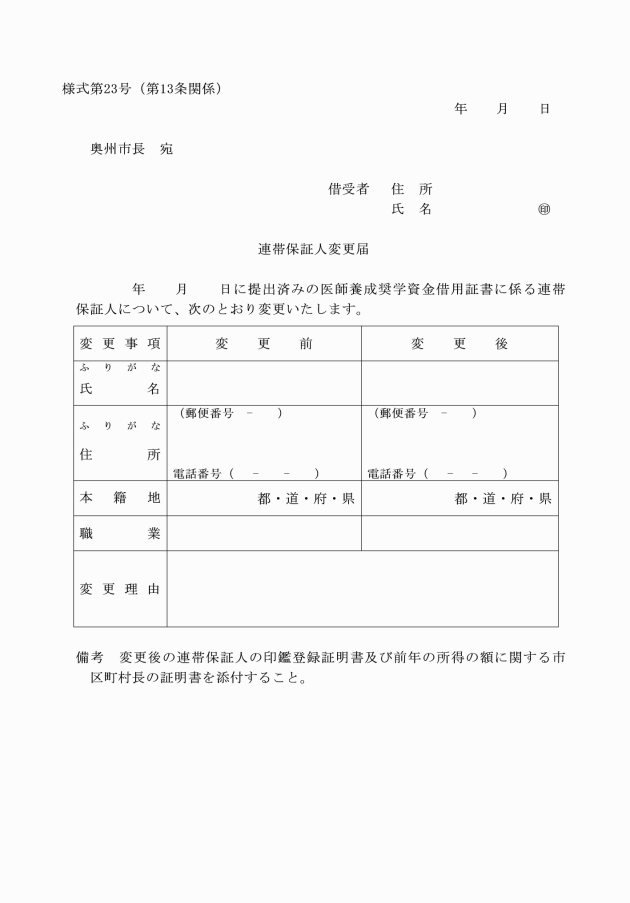

(7) 保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき 連帯保証人変更届(様式第23号)

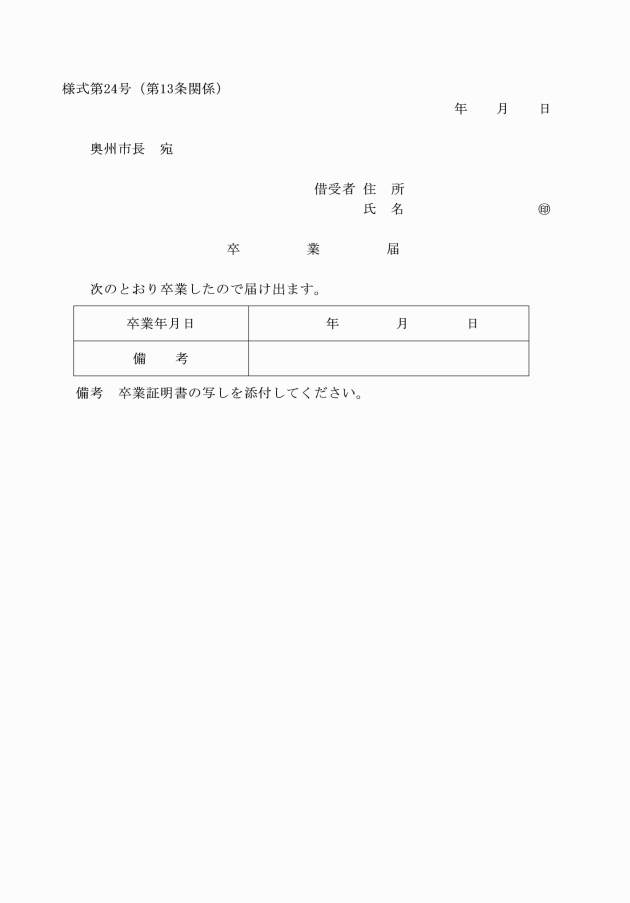

(8) 大学を卒業したとき 卒業届(様式第24号)

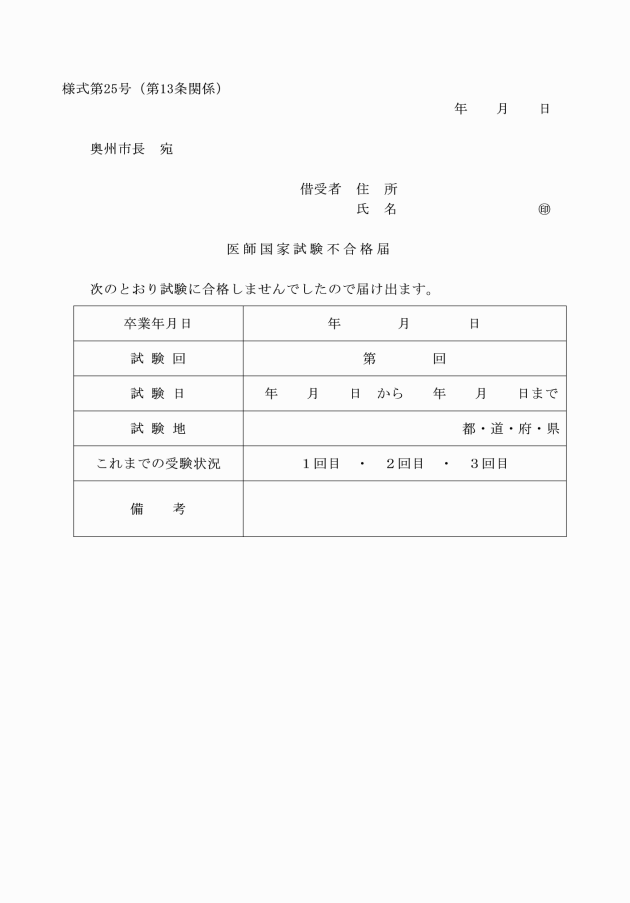

(9) 医師国家試験に合格しなかったとき 医師国家試験不合格届(様式第25号)

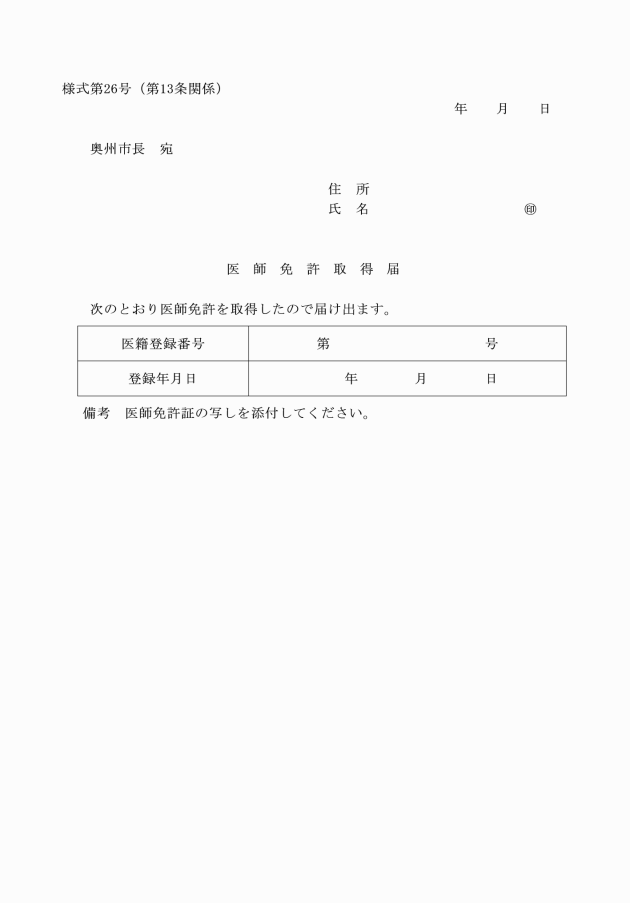

(10) 医師の免許を取得したとき 医師免許取得届(様式第26号)

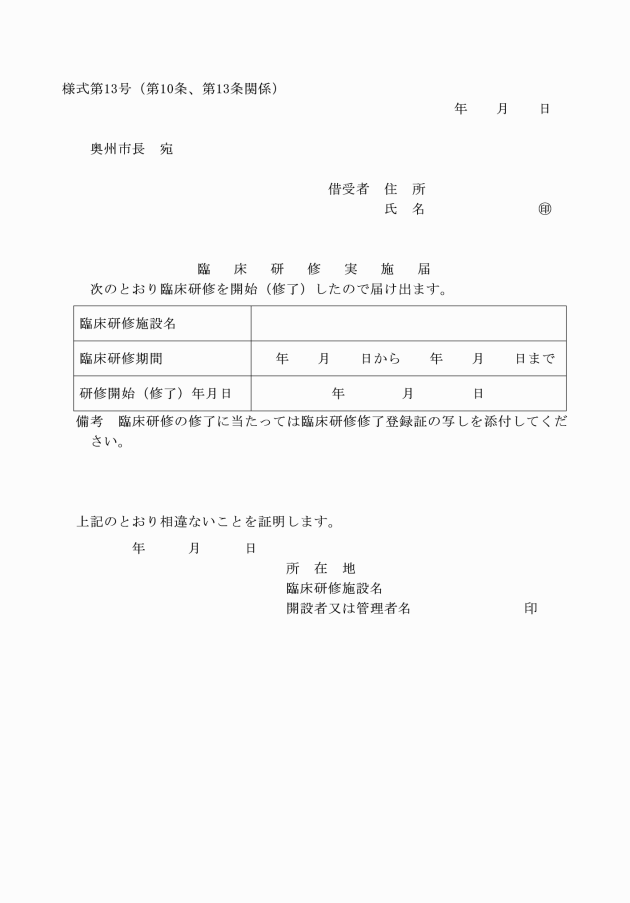

(11) 臨床研修を開始したとき、又は臨床研修を修了したとき 臨床研修実施届

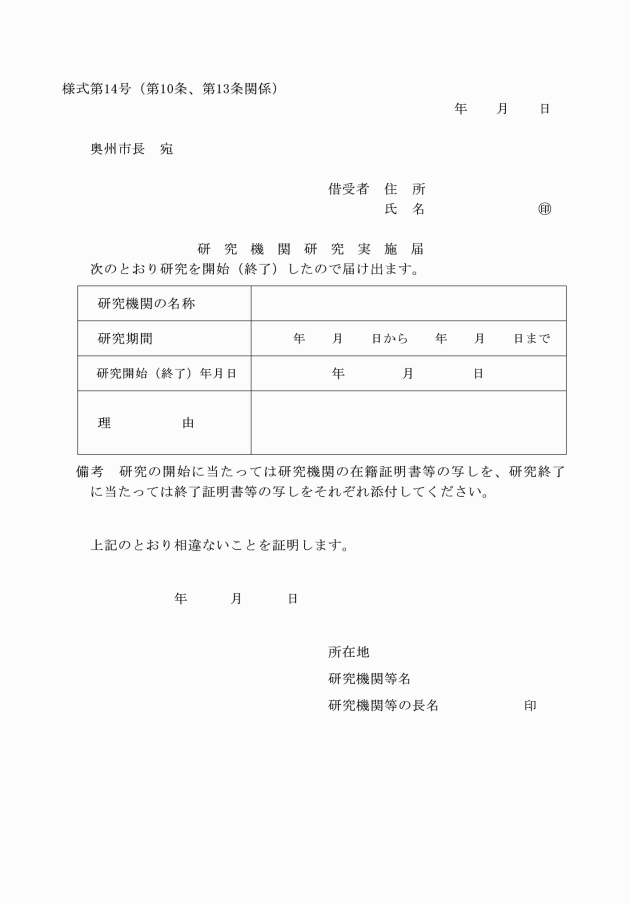

(12) 研究機関において研究を開始したとき、又は研究を終了したとき 研究機関研究実施届

3 保証人は、借受者が死亡、病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、借受者に代わりこれを届け出なければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(令和元年9月11日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市医師養成奨学資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長が貸付けを決定する奨学資金について適用し、同日前に市長が貸付けを決定した奨学資金については、なお従前の例による。

附則(令和元年10月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市医師養成奨学資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長が貸付けを決定する奨学資金について適用し、同日前に市長が貸付けを決定した奨学資金については、なお従前の例による。