○奥州市寡婦医療費給付規則

平成18年2月20日

規則第140号

(目的)

第1条 この規則は、寡婦に対して医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、寡婦の心身の健康を保持し、もって寡婦の福祉の増進を図ることを目的とする。

(1) 寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により18歳未満の者を扶養していたことのあるものをいう。

(2) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、市内に住所を有する寡婦で医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療費の給付を受けることのできる者

(3) 医療保険各法の規定により高齢受給者証の交付を受けている者

(4) 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)又は奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)の規定により医療費の給付を受けることのできる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により医療費の給付の全額を受けることのできる者

(6) その者の前年の所得(1月分から7月分までの医療費の給付については、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の4第2項第1号に規定する額以上である者

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者又は民法に定める扶養義務者がいるときは、これらの者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が令第2条の4第6項各号に規定する額を超える額である者

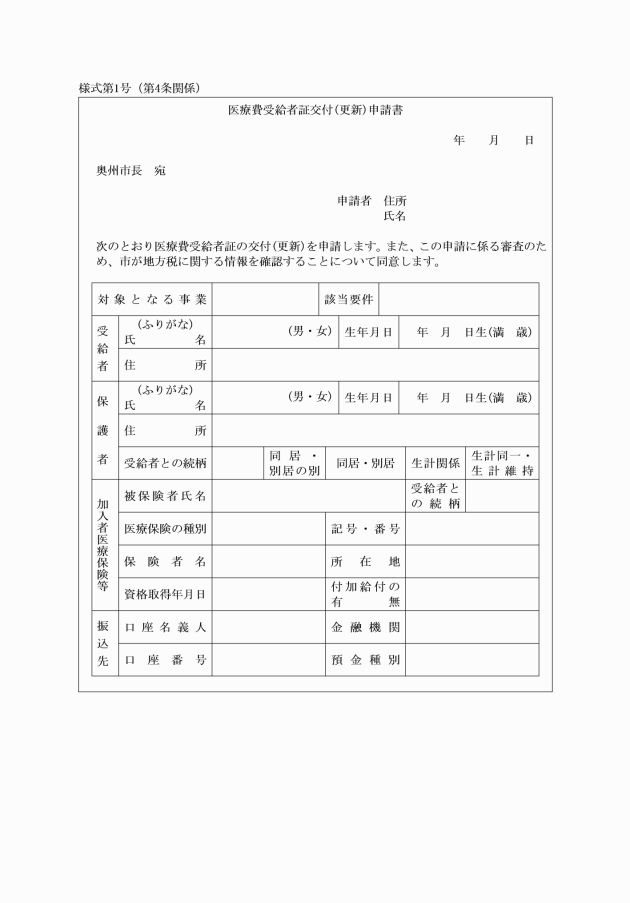

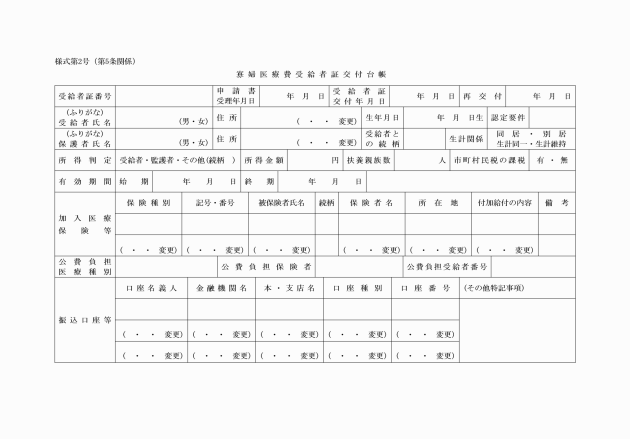

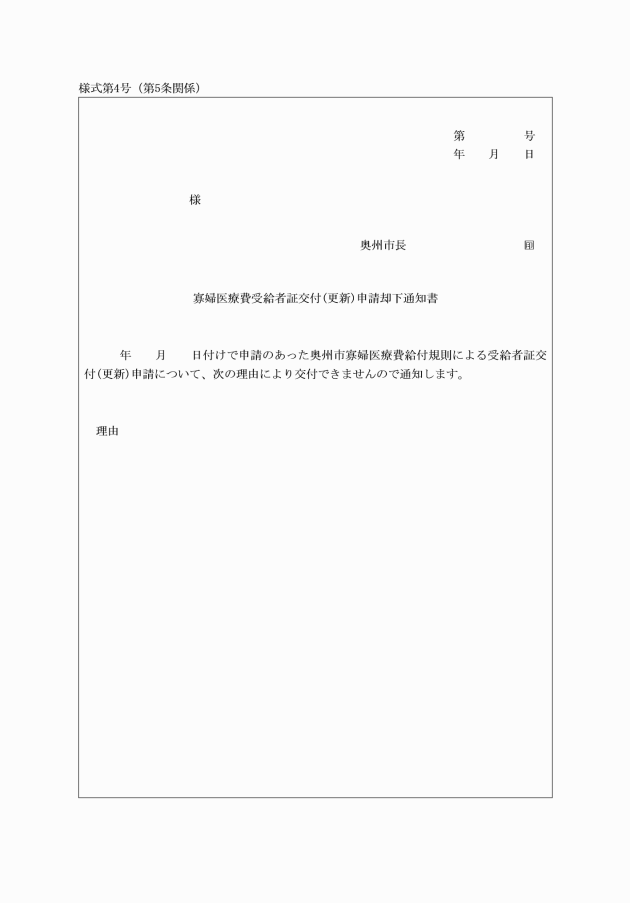

(受給者証の交付申請)

第4条 この規則により医療費の受給資格を得ようとする者は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新するものとし、受給者証交付(更新)申請書により7月1日から7月31日までの間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、この限りでない。

(給付の額)

第6条 給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

2 入院に伴う給付の額にあっては、前項の規定により算定された額から当該入院時食事療養費標準負担額相当額を控除した額とする。

(給付の期間)

第7条 医療費の給付は、第5条の受給者証の交付を受けた日(正当な理由により受給者証の交付申請が遅れた場合にあっては、市長が認める日)から受給資格を失った日までに受けた医療について行うものとする。

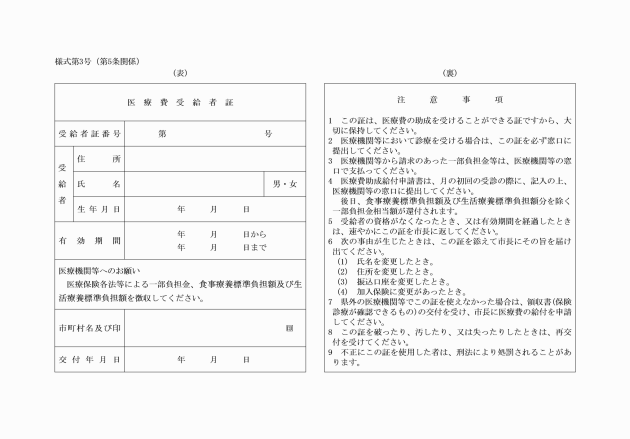

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該医療を受けようとする医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)に対し、受給者証を提示しなければならない。

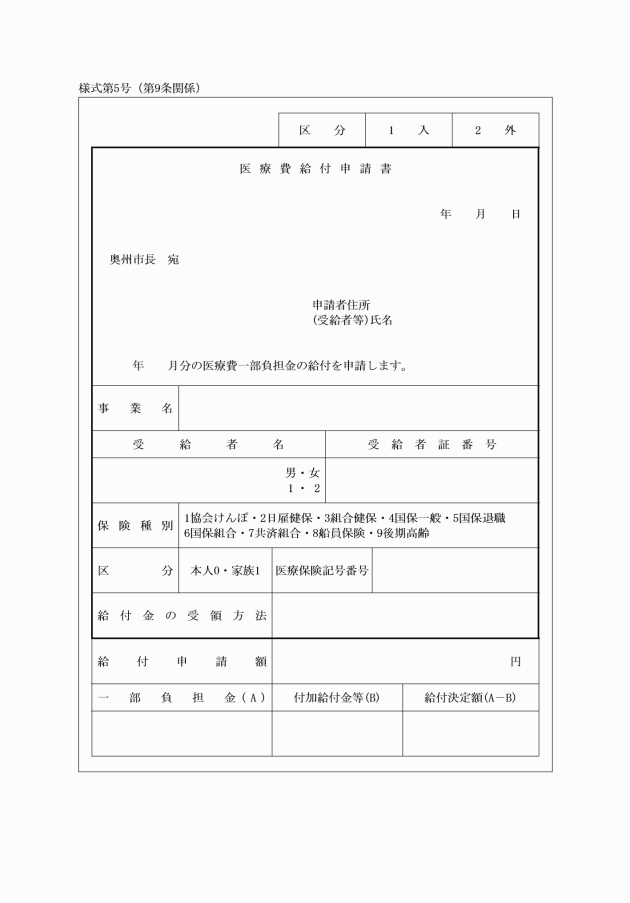

(給付の申請)

第9条 受給者は、医療費の給付を受けようとするときは、1月分を単位として医療機関等に受給者証を提示して、医療費給付申請書(様式第5号)に領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

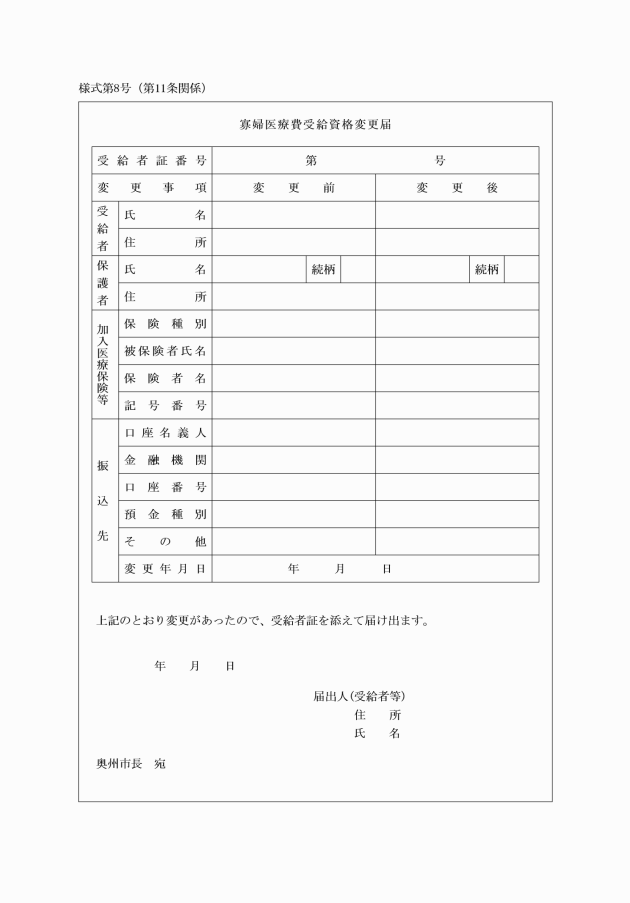

第11条 受給者は、受給者証に記載されている事項に変更が生じたときは、速やかに寡婦医療費受給資格等変更届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

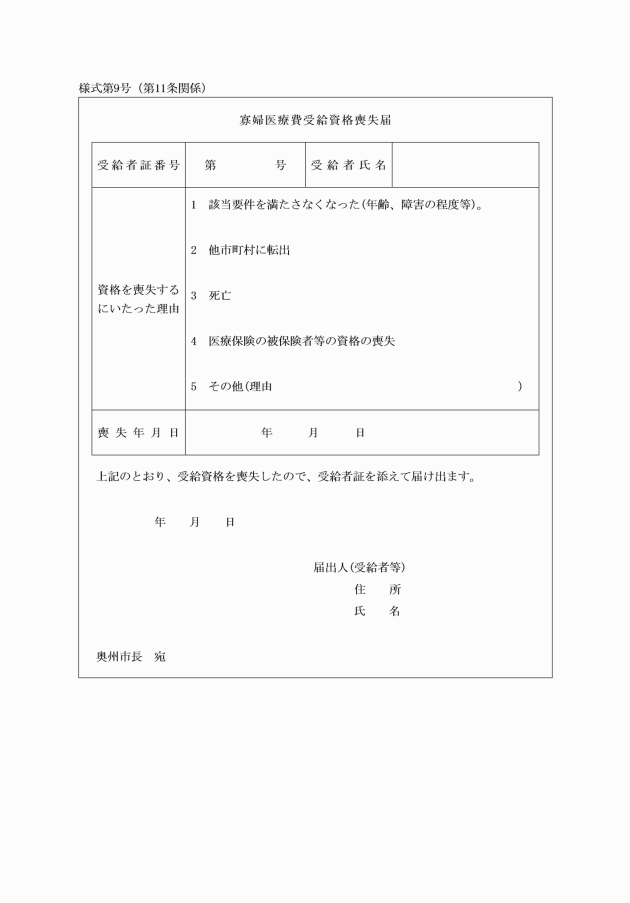

2 受給者は、受給資格を失ったときは、速やかに受給者証を返還するとともに、寡婦医療費受給資格喪失届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

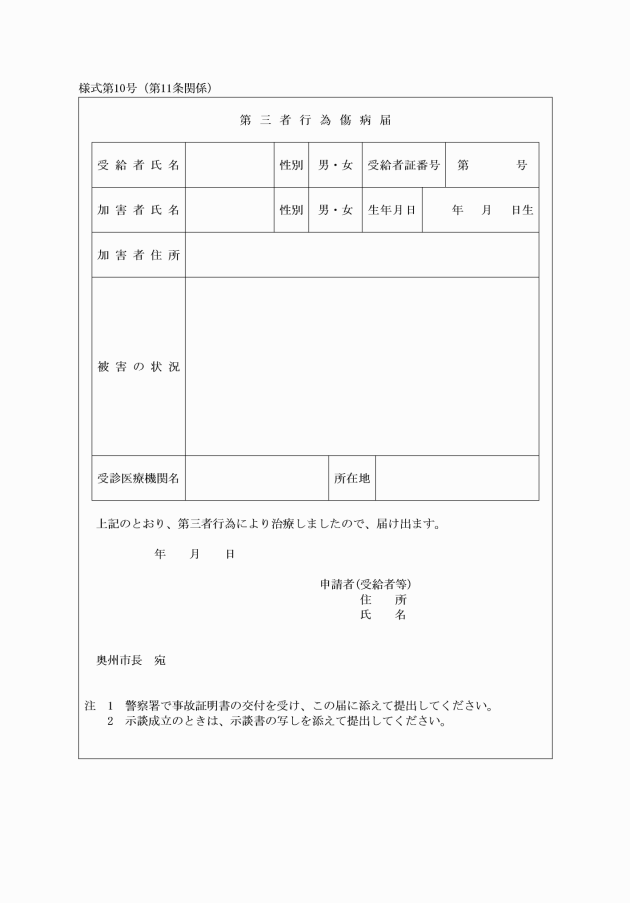

3 受給者は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為傷病届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

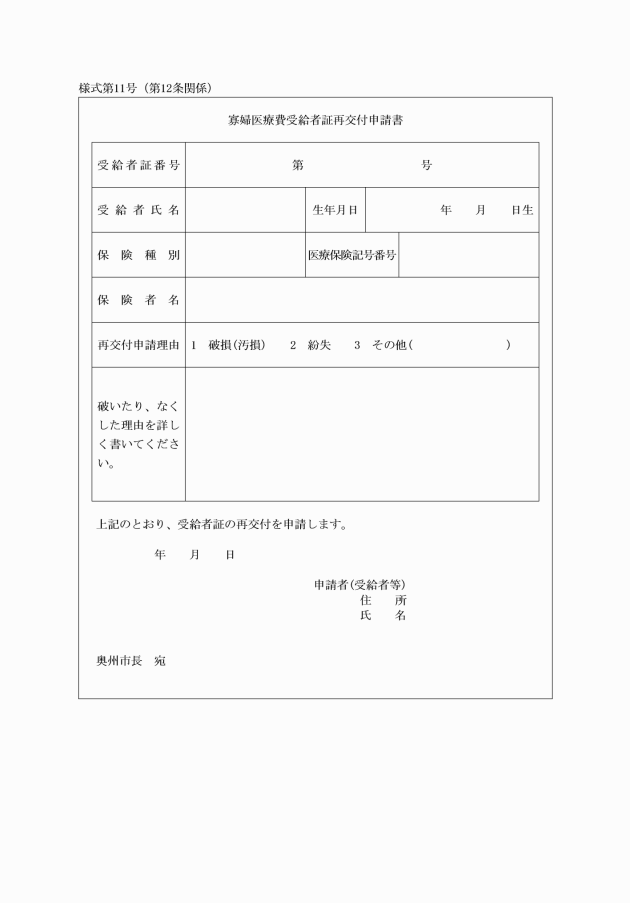

第12条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、市長に対して寡婦医療費受給者証再交付申請書(様式第11号)を提出し、再交付を受けることができるものとする。

(医療費の返還)

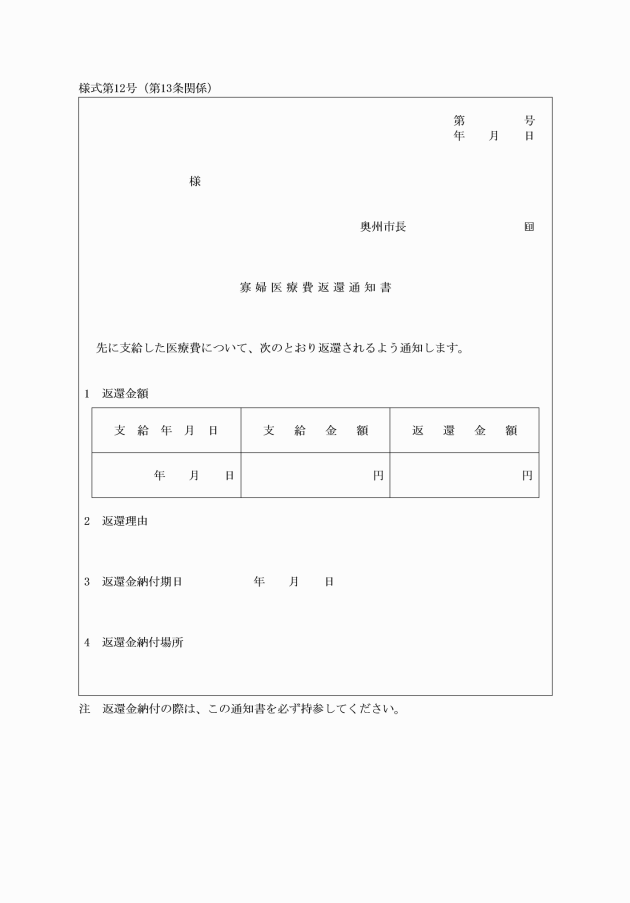

第13条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けたときは、寡婦医療費返還通知書(様式第12号)により、当該受給者に対し、給付した医療費の額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市寡婦医療費給付規則(平成7年水沢市規則第20号)、江刺市寡婦等医療費給付要綱(平成5年江刺市告示第22号)、寡婦等医療費給付要綱(平成4年前沢町告示第15号)、寡婦医療費給付規則(平成17年胆沢町規則第15号)又は衣川村寡婦等医療費給付要綱(平成6年衣川村告示第21号)(以下「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年2月20日から平成18年2月28日までの間に合併前の市町村の区域に住所を有する者に係る当該期間の受給者の制限及び給付の額については、なお合併前の規則等の例による。

附則(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月16日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中奥州市母子家庭等医療費給付条例施行規則の題名及び本則の改正規定、同規則様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号の改正規定、同規則様式第7号の改正規定(「母子家庭」を「ひとり親家庭」に改める部分に限る。)、同規則様式第8号、様式第9号、様式第11号及び様式第12号の改正規定並びに同規則様式第13号の改正規定(「母子家庭」を「ひとり親家庭」に改める部分に限る。)並びに第2条中奥州市寡婦医療費給付規則第3条の改正規定(「、奥州市母子家庭等医療費給付条例」を「又は奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例」に改める部分に限る。)は、平成22年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の奥州市寡婦医療費給付規則第6条の規定は、平成21年8月1日から適用する。

附則(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月19日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年7月29日規則第39号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(令和6年11月14日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第3条の改正規定、様式第1号の改正規定、様式第3号の改正規定(「「押印の上医療機関等」を「記入の上、医療機関等」に改める部分に限る。)、様式第5号の改正規定(「保険証記号番号」を「医療保険記号番号」に改める部分を除く。)、様式第6号の改正規定、様式第8号から様式第10号までの改正規定及び様式第11号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条の規定は、令和6年12月2日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第3号に規定する医療費受給者証は、その有効期間内に限り、改正後の様式第3号に規定する医療費受給者証とみなす。