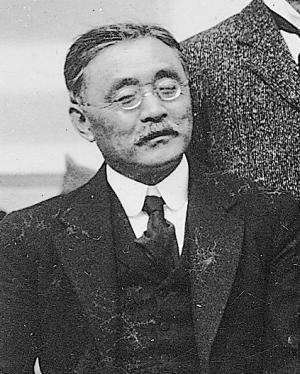

新渡戸 稲造(にとべ いなぞう 1862-1933年)

世紀を越えてたつ

新渡戸稲造は、盛岡藩士・新渡戸十次郎の七人兄弟の末っ子として、盛岡の鷹匠小路で生まれました。稲造4歳の時、父が48歳で亡くなり、母・勢喜は甘やかしてはいけないと、東京の叔父・太田時敏のもとに養子に出しました。

10歳になると、東京の旧南部藩学校に入り、次の年には早くも東京外語学校に入り英語の勉強を始めました。

明治9(1876)年、政府は北海道開拓のためにアメリカからクラーク博士らを招き、札幌農学校を開設しました。その翌年、稲造は2期生として入学し、学費や生活費は国から支給されながら、図書館にある文科系の図書は全て読破してしまいました。

18歳の時、9年間会っていなかった母が56歳で亡くなりました。稲造は母の手紙を読み返し、母の望むような人になろうと決意を新たにしました。〔「何年会えずにいようとも、名高い人の名に指折り数えられるようになったらどれほど嬉しいことか」「いつでも自分はまだまだ至らぬものと思っているのが良く、これで十分だなどと思うのはうぬぼれというものだ。くれぐれもそのような思いを抱かぬように」「一生懸命勉強し、日本はおろか世界に、名を挙げるよう励め」〕

札幌農学校卒業後は最低5年は北海道開拓のために働く義務があり、稲造は北海道開拓使御用掛勧業課に勤務し、札幌農学校予科教授も兼務しました。

開拓使が廃止されたのを機に東京大学に入学、農政学のほかに英文学も学びました。東大では不十分さを感じ、明治17年、アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学に入学、3年後にはドイツへ留学し、ボン大学で農政、農業経済学を研究後、ベルリン大学、ハレ大学でも学びました。

明治22(1889)年、新渡戸姓に復帰。明治24年にメリー・エルキントンと結婚し帰国。札幌農学校の教授となり、舎監も兼任しましたが、病気のため休暇をとり転地療養、その間に『農業本論』を出版しました。また『日本農業発達史』の出版により、明治32年に日本初の農学博士の学位を受けました。明治33年にはヨーロッパ視察をし、アメリカで『BUSIDOU-The Soul of Japan』(『武士道』)を出版しました。

明治34(1901)年、当時台湾総督府民政長官だった後藤新平の再三にわたる懇請により台湾へ招かれ、台湾総督府技師となりました。次いで民政部殖産課長、殖産局長心得となり、ジャワ島の視察をもとにして「糖業改良意見書」をとりまとめ提出、翌35年、臨時糖務局長を命じられ、サトウキビの栽培改良や製糖工業育成等に努め、台湾産業発展の礎を築きました。

明治36(1903)年、台湾総督府臨時糖務局長と兼任で京都帝大教授となりました。明治39年には殖民政策の論文により法学博士の学位を受けました。

その後、第一高等学校長を経て東京女子大学学長となり、大正8(1919)年には後藤新平と欧米視察。翌年国際連盟事務次長に就任、6年間務め、貴族院議員に勅選されました。昭和6(1931)年、帝国産業組合中央会岩手支部長に就任し、産業組合(現在の農協)育成に尽力しました。

昭和8年、カナダで太平洋会議に日本側代表として出席しましたが、そのあとに病に倒れ客死、71歳の生涯を閉じました。

昭和59年11月1日に発行された旧五千円札の肖像にもなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年12月24日