9.未だ謎の逃亡ルート

41才~45才 1844(弘化元)年~1848(嘉永元)年

牢を脱走した長英は、郷里にいる母親のもとを目指す。

この逃亡ルートには、いまだ謎が多い。

母との再会を果たした長英は、再び江戸に戻り、江戸周辺に身を隠す。

弘化元(1844)年6月30日の牢屋火災で解き放されそのまま逃亡した長英の足取りは不明なところが多い。

最も古い明治10年の『長英高野氏行状』では、「海外脱出を試みるが果たせず江戸で医者を営んでいた」としている。明治17年には、藤田茂吉が『文明東漸史』の「高野長英伝」のなかで、「脱獄後一時江戸に潜伏、翌年帰郷して母に会う。」とし、次いで明治33年に長田偶得が『高野長英先生傳』で「江戸に潜伏、同年秋に帰郷して母に会い、ふたたび江戸に潜伏」と紹介した。

昭和18年刊行の『高野長英傳』で、多くの伝聞を収集検討した高野長運が長英の足取りを次のように推定した。

脱走した長英は、まず、シーボルトの門人の蘭方医で仙台藩ゆかりの大槻俊斎を訪ねた。その後、牛込赤城明神社境内の加藤宗俊を訪ねる。宗俊は獄内の長英を助け、放免運動もしていた門人である。

次いで、四ッ谷相之馬場(現在の紀尾井坂下)に、かつての同志で尚歯会の主催者であった紀州藩儒者の遠藤勝助を訪問した。それから1ヶ月後の7月下旬、板橋で医者を営む門人水村玄銅を訪ねる。1、2日滞在したが、危険を感じた水村は、7月晦日、大間木(現在の浦和市)の兄、高野隆仙のもとに長英を送り届けた。隆仙は長英の門人で、今も長英が隠れたと伝えられる離れが残されている。しかし、この場所も危険になり、中山道を大宮、熊谷、高崎を経て多くの門人がいる中之条方面に向かい、高橋景作、柳田鼎蔵らの門人を頼って上州に身を潜めた。

その後の弘化2年10月頃、郷里の水沢で母との再開を果たす。郷里を後にした長英は、名取郡玉浦村字早股に隠居していた仙台藩士斎藤徳蔵、福島の油谷藤兵衛の元に立ち寄り、米沢藩医の旧友堀内忠竜を米沢に訪ねた。ここでは、堀内の門人高橋家膳の家で数ヶ月身を隠し、弘化3年晩春江戸に再潜伏した。江戸に戻ってからは、一時、韮山代官江川の世話で相模国足柄上郡にも隠れたといわれる。

しかし、最近になって、この推測を覆す資料が紹介された。牢屋から放された6月30日未明から2週間あまりが過ぎた7月16日、米沢を長英が訪ねたというものである。米沢には、シーボルトの門人で藩医の伊東救庵がいた。8月6日になって、この救庵が、「郷里に帰った後、米沢経由で越後に抜けようとした長英が、7月16日午後10時過ぎ、旅費を借りるために訪ねてきた。」という内容の詫び状を藩に提出した。米沢藩邸には、7月21日、町奉行所から米沢藩領を立ち入るかもしれない長英の召し取りが依頼されており(上杉家年譜)、9月1日に米沢についた江戸町奉行所の役人から事情聴取を受けている。また、藩庁日記の弘化元年8月23日には、「17日の夜に堀内忠竜を尋ねてきた。江戸から長英の詮議を命じられたので領内を捜索した。」ことが記録されている。

牢屋を出て17日目、江戸から直線で245キロメートルほど離れた米沢に長英がいたことになる。ここで問題となるのは、いかなるルートで米沢に入ったかである。郷里の老母を尋ねた帰りに寄ったと一般には考えられている。江戸から仙台までの9日前後、仙台と水沢は2~3日だった当時の旅程からも難しいことではない。ただし、この場合、中之条を中心とした上州の伝聞や米沢以後の立ち寄り先が問題となる。

ここで気になるのが、「郷里に帰った後、米沢経由で越後に抜けようとしてここまで来た」という伊東救庵の詫び状である。なぜ、8月6日になって出されたか明らかでなく、長英の逃亡を助ける陽動作戦との指摘もあり、7月16日から17日の米沢滞在は、江戸から上州、越後経由で米沢に入り、水沢に向かう途中でも旅程上は可能なのである。

なお、仙台藩にも長英捜索の手配がされたが、前沢や水沢に立ち寄ったという記録は残されていない。

いずれにしろ、幕府の捜索を逃れ、老母との再会を目指す長英の潜行ルートは、今なお謎であり、新たな資料の発掘などにより再検討することが必要とされている。

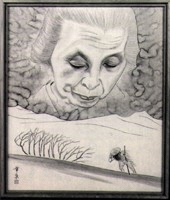

高橋幸泉筆「母」

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日