蘭学

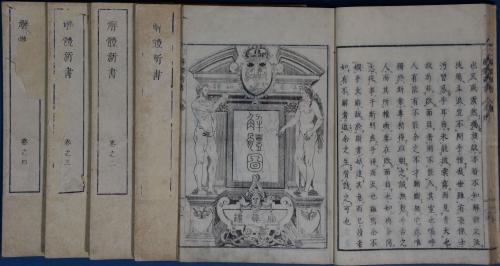

『解体新書』(高野長英記念館蔵)

1.蘭学

鎖国政策の結果、西洋諸国のなかでもオランダだけが通商を幕府より許されたため、西洋学術は、オランダ人またはオランダ語を介して受け入れられることとなった。当時オランダは和蘭、または阿蘭陀と書かれたため、蘭学と呼ばれるようになった。

蘭学はオランダ人やオランダ語を通じて学ばれた西洋の学問、すなわち洋学とよばれるにふさわしい性格をもっていた。

蘭学の研究対象は広汎多岐にわたるが、およそ次の4分野に大別される。

- オランダ語の習得や研究である語学

- 医学、天文学、物理学、化学などの自然科学

- 測量術、砲術、製鉄などの諸技術

- 西洋史、世界地理、外国事情などの人文科学

である。なかでも医学を主とする自然科学がその中心であった。

学問としての蘭学が始まったのは、『蘭学事始』に描写されているように、杉田玄白、前野良沢らによる『解体新書』の翻訳、出版からである。これを境に本格的なオランダ語の書物の翻訳が始まったといってもよい。

蘭学の担い手の中心は、職業柄オランダ語に強い長崎通詞をのぞけば、医者であった。

1840年頃を境に蘭学の性格が変化する。アヘン戦争(1839年~42年)で清国が敗戦すると、為政者たちが軍備改革の必要性を感じはじめ、蘭学も、それまでの医学から軍事科学にその中心が移った。

2.蘭方医学

江戸時代、オランダ人を通じて伝えられた西洋医学で、その内容は主として外科に関するものであった。鎖国令の公布(1639年)以前には南蛮人(ポルトガル人、スペイン人)が日本へ渡来して南蛮医学を伝えたが、これも内容的にはオランダ医学と同じである。

オランダ医学を日本に伝えた主役や、長崎出島のオランダ商館の医師たちであった。1641(寛永18)年にオランダ商館が平戸から長崎に移転して以降、約200年間、ほぼ毎年1、2人の医師が来任した。その人数は約63人に達するが、初期のライネ、ケンペル、中期のツンベルグ、後期のシーボルト、モーニケらは、とくによく知られている。

商館の医師の本来の職務は、商館員の健康管理にあり、館外に出て一般の日本人を診療したり、交遊することは禁じられていたが、それでもときには公に許可を得て日本人を診療したり、日本人医師たちの質問に答えたりしていた。これがとくに目立つのは、オランダ商館長の一行が毎年1回(のちには5年に1回)江戸参府を行ったときで、江戸への道中、あるいは江戸滞在中の旅館で、商館長らの一行と問答を交わした日本人学者は少なくない。このことが蘭学者たちの蘭学に対する関心をいっそう募らせ、ついには新しい知識、なかでも西洋医学の知識を得るために、長崎へ赴き、つてを求めて商館の医師に教えを請う者がしだいに増加していった。

日本最初の西洋医学書の翻訳書『解体新書』の出版(1774年)を契機に、オランダ語医書の日本語翻訳は相次いで行われ、これが西洋医学の知識の普及に大きな力を示した。

なお、明治維新以後、明治政府が医学教育についてドイツ医学を範とすることを定めたため、オランダ医学はその地位をドイツ医学に譲った。

3.杉田玄白

すぎたげんぱく 1733(享保18)年~1817(文化14)年

医師。江戸生まれ。宮瀬竜門に漢学を、西玄哲にオランダ流医学を学び、1753(宝暦3)年小浜藩医となる。前野良沢、中川淳庵ら同志とオランダ解剖書『ターヘル=アナトミア』を翻訳、1774(安永3)年、『解体新書』として刊行した。学塾天真楼で多数の門人を育成した。著書に『蘭学事始』などがある。

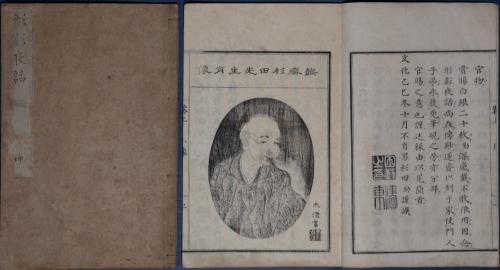

杉田玄白著『形影夜話』(高野長英記念館蔵)内に描かれた杉田玄白の肖像

4.大槻玄沢

おおつきげんたく 1757(宝暦7)年~1827(文政10)年

江戸中期の蘭方医・蘭学者。はじめ陸奥国一関藩医建部清庵に医を学び、のち江戸に出て杉田玄白・前野良沢に蘭学を学ぶ。1785(天明5)年、長崎に留学、翌年江戸に帰って仙台藩主伊達氏の侍医となり、蘭学塾芝蘭堂を開く。

5.シーボルト

1796年~1866年

ドイツの医学者・博物学者。1823年、オランダ商館の医員として長崎に着任。鳴滝塾を開いて実地診療のかたわら、高野長英、伊東玄朴、二宮敬作など多数の門人を育成した。専門の医学のほか、動物、植物、化学と各分野にわたり門人たちの眼を開かせた。1828(文政11)年、国禁の地図の海外持出しが発覚し、本国に送還された。1859(安政6)年再び来日し、1862(文久2)年に帰国。著書『日本』などを通じてヨーロッパに日本を紹介することに寄与した

6.鳴滝塾

シーボルトの診療所兼私塾。1823(文政6)年オランダ商館付医師として来日したシーボルトは、はじめ長崎の出島の外科室で診療にあたったが、名声が広がり、通詞の楢林塾・吉雄塾を借りて診療と医学教育を行うようになった。

翌年長崎奉行の許可を得て、長崎郊外の鳴滝(現在の長崎市鳴滝)に2町歩余の土地と家屋を購入し、診療所兼私塾を設けた。木造2階建で、厨房、書庫、石倉などがあり、庭園にはシーボルトが日本各地で採集した薬草類が移植・栽培された。

彼は出島から通って診療と臨床講義を行い、自然科学を教授した。ここで学んだ俊才は高野長英、二宮敬作、美馬順三、高良斎ら50余人に及び、多くは次代の科学文化発展の担い手となった。

7.シーボルト事件

江戸時代後期に起こった裁判事件。1828(文政11)年、長崎出島のオランダ商館付医官シーボルトが任期がみちて帰国しようとしていた時、間宮林蔵の密告により幕府の天文方高橋作左衛門(景保)が国外持出し禁止の日本地図、その他を以前シーボルトに贈っていたことなどの事実が発見されて起こった。江戸と長崎で景保はじめ関係した幕吏、通詞、門人ら数十名が逮捕され処罰を受け、景保はついに獄死した。シーボルトも国外追放、再渡航禁止となり当時の蘭学者に大きな打撃を与えた。

8.尚歯会

江戸時代の後期、田原藩の家老渡辺崋山をはじめとする洋学に関心を持つ知識人が、シーボルト門下の俊才、町医者高野長英、岸和田藩医小関三英らの洋学者とともに、内外の情勢を研究しようとしたグループの歴史的呼称である。そのはじまりは、1832(天保3)年ごろ、崋山、長英、三英らの交友にはじまり、その後、当時打ち続いた大飢饉の応急対策を練ったりした。

またヨーロッパの歴史、地理、社会、文化などの知識を長英ら蘭学者の記述によって急速に吸収し、海防的見地からも内外の情報を知ろうとする幕府・諸藩内部の開明的な為政者は、このグループの頭脳にまつところが少なくなかった。

このグループは他の医学、天文学、あるいは単なる翻訳事業にみに専念する洋学者たちに比べ、政治的実践的性格を強くもっていたが、1839(天保10)年、蛮社の獄により潰滅的な打撃を受けた。

9.渡辺崋山

わたなべかざん 1793(寛政5)年~1841(天保12)年

江戸後期の三河国田原藩家老・南画家・蘭学者。田原藩士渡辺定通の子。江戸生まれ。家計を助けるために画を学び、谷文晁にみいだされて入門。30歳頃から西洋画に心酔、西洋画の陰影表現と描線を主とした伝統的な表現を調和させ、独自の肖像画の様式を確立。洋画への傾倒や藩の海岸掛に任じられたことから蘭学研究に入り、小関三英・高野長英らと交流しながら海外事情など新知識を摂取。これが幕府儒官林述斎とその一門の反感をかい、捕らえられて在所蟄居を命じられ(蛮社の獄)、2年後に自刃する。

椿椿山筆「渡辺崋山肖像」(高野長英記念館蔵)

10.小関三英

こせきさんえい 1787(天明7)年~1839(天保10)年

庄内(現在の鶴岡)藩足軽組組外れ知義の次男として生れる。

若いころ江戸に出て蘭方医吉田長叔に蘭医学と蘭語を学んだ。1828(文政6)年仙台藩に招かれ、仙台藩医学館蘭方科で蘭医学を教えた。1830年職を辞し、一時帰郷したが2年後再び江戸に出て、蘭学にいそしんだ。

渡辺崋山が西洋事情の研究を始めるにあたり、三英と長英は蘭書の翻訳を依頼され、親しく交わった。三英はその語学力により様々な情報を崋山らにもたらしたが、彼は学究肌で崋山や長英のように幕府の対外政策を批判することはなかったので、目付鳥居耀蔵の蛮社の獄の訴状には三英の名は載っていなかった。しかし、いずれその捕縛の手が我が身に及ぶだろうと思い自殺した。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日