江戸後期の社会生活

1.奉行所

徳川家康が江戸の行政・司法・警察の事務をつかさどる町奉行という役職をつくったのは1601(慶長6)年ごろだといわれている。町奉行所という役所ができたのは、3代将軍家光の1631(寛永8)年のことで、南と北の2つの町奉行所が置かれた。

町奉行の配下には、本所奉行、本所道役、小伝馬町牢獄、町年寄などが属していた。また、寺社奉行・勘定奉行とともに評定所一座の構成員として、中央官職の性質もあわせ持っていた。

幕府の政治、とくに幕政改革のおりなど新政策を江戸市民に浸透させるには、多分に町奉行の力量や識見に負うところがあった。

2.鳥居耀蔵

とりいようぞう 1796年~1873年

江戸後期の幕臣。父は大学頭林述斎。鳥居家の養子。名は忠耀。甲斐守。目付時代に江川太郎左衛門英竜とともに江戸湾海防巡見を行うが、改革案で江川と対立。洋学者への反感から蛮社の獄を引き起こした。1841(天保12)年に南町奉行となり、老中水野忠邦の改革政治の実行者として市中取締りに辣腕をふるい、妖怪(耀甲斐)と恐れられた。1844(弘化元)年、開国勧告のオランダ国書をめぐる評議で老中安部正弘と対立、在任中の不正が発覚して免職改易された。

3.小伝馬町牢屋敷

江戸幕府最大の牢屋。慶長年間(1596~1615)に小伝馬町に移され以後、1875(明治8)年まで存続した。

獄舎には揚座敷、揚屋、大牢、二間牢、百姓牢があった。揚座敷には御目見以上直参の武士、揚屋には御目見以下の直参、陪臣、およびこれらに準ずる僧侶、神職をいれた。大牢、二間牢、百姓牢に町人、農民、浪人、足軽・中間などをいれた。女子は身分に関係なく揚屋のひとつにいれ、女牢とよんだ。

小伝馬町の牢屋は、町奉行、寺社奉行、火附盗賊改など裁判管轄が異なってもそれぞれの囚人を収容したため、在牢人数は多く、幕末では日に平均600~700人の収容者であったという。そのうえ大牢や二間牢では一畳数人以上という過密状態のときもあった。

4.天保の大飢饉

天保の飢饉は、1833(天保4)年から39年におよぶ長期のもので、その被害が全国に及んだことからも、江戸時代最大の飢饉であったといえる。

この飢饉はたんに自然災害として発生したものではなく、人災・政災に転化することによって、当時の幕藩体制のありかたの問題となった。

天保の飢饉はまず冷夏による不作が続き、米の収穫量が大激減したところに、幕府による江戸廻米の独占や都市特権商人らの買い占めなどで米価が高騰し、東北地方では多くの餓死者が発生し、その数は数十万人におよんだ。

長英は飢えに苦しむ人々を救うため、1836(天保7)年に『二物考』を書き、馬鈴薯と早蕎麦の栽培法や調理法を世に広く紹介した。

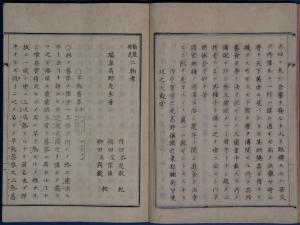

高野長英著『勧農備荒 二物考』(高野長英記念館蔵)

5.町医者

町医者とは、医師としては仕官せず、江戸の町中で開業した医者をいう。出身は様々で、武家の二、三男以下が漢籍の素養をもとに開業するケースや、地方の藩医の子弟が参府して開業する例も少なくなかった。医者の身分が儒学などの学者と比べて一段階低く見られていたこともあり、階級間の往来は比較的自由であった。医術は特殊な能力が要求されるので、世襲によって何代にもわたって天才を生み出すとは限らない。そのため、養子縁組によって有能な人材を確保するようになる。腕のよい町医者は将軍に謁見できる御目見以上の地位に抜擢し、反対に腕の悪い奥医師以下の官医を非役として減俸するなどの方法がとられていた。

また、町医者は様々なかたちで幕政にもかかわっている。養生所が設立されると、そこで実際に働いたのは彼らであり、また、軍陣や辺境の医療にもかかわった。

高野長英が使用したと伝わる薬匙(薬を量るために使った道具)

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日