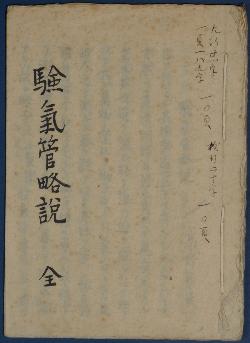

験気管略説

内容は、外気の4性質(縮、張、圧、動)と水銀気圧計の構造、仕組みについて書かれている。

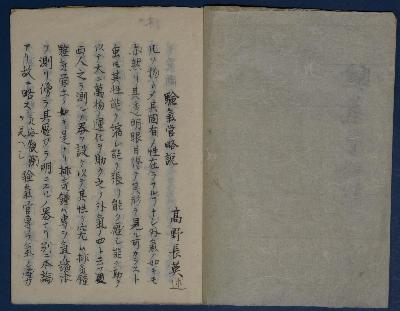

験気管とは、大気の圧力を測り、その軽重を知る器械のことで、寛永20(1643)年イタリアの物理学者トリチェリが初めて制作したものであった。験気管はすなわち晴雨計のことで、晴雨によって変化を示す例をいろいろと解説したものだ。験気管そのものの製作上注意すべき点についての解説はない。水銀の尺度(スケール)は温度によって伸縮し、零度の時に正しい長さを示すため、温度によって補正する必要がある。管中の水銀は表面張力のために引き下げられていて、基本的には高気圧が近づいて天気が良くなると気圧が上昇し、逆に低気圧が近づくと気圧が下がる。気圧の変化、すなわち上がり下がりが天気に関係することを発見したのはドイツの科学者ゲーリケで、万治3(1660)年のことであった。このため験気管または気圧計は初め「晴雨計」と呼ばれていた。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年08月01日