市民記者リポート「カンボジア孤児院で得た学び 自分らしさを発揮」(第4回)

中央大学で学生記者として活動している吉田未来さんが市民記者となり、奥州市出身の大学生の活躍を紹介するプロジェクトの第4回です。

日本各地で活躍する奥州市出身の大学生

(文・市民記者 吉田未来)

立教大学で社会学を学びながら、2,600人を統括する体育会本部の委員長を務める樋口裕太さん(奥州市出身)。奥州市で培った挑戦する姿勢を通じて、どのように成長し、どのような未来を描いているのか、さらにカンボジアでの教師経験で得た価値観についても詳しく伺った。将来は、社会課題を解決するため、地方創生に携わっていきたいと考えている。

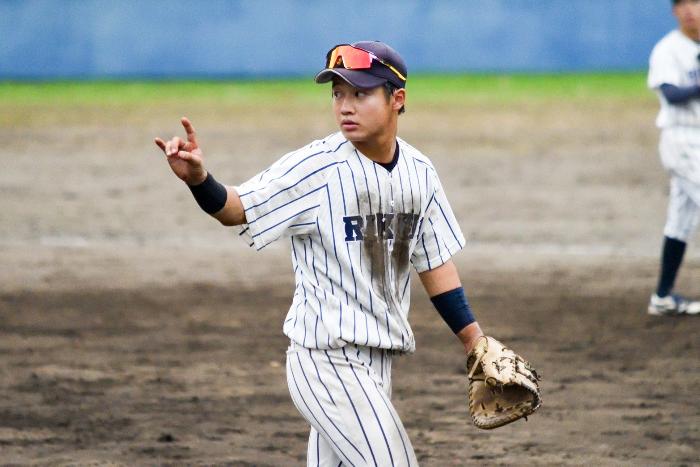

インタビューに応える樋口裕太さん

カンボジアで感じた幸せ

「巡り合うことのない環境で教育に携わり、新たな価値観に出会いたい」。もともと教員志望だった樋口さんは、多様な価値観を受け入れ、発信できる存在でありたいという思いから、カンボジアの孤児院で教師ボランティアに参加した。

カンボジアの孤児院を訪ねた日のことを、今でも鮮明に思い出すという。何もない空間に見える場所でも、笑顔と元気な声が絶えず響く。その様子は日本で暮らす私たちが想像する「孤児院」のイメージを覆すような明るさだったと振り返る。

「親がいない子、帰る家がない子、孤児院に寝泊まりする子など、現地にいた子供達には様々なバックグラウンドがありました」。恵まれているとは言えない環境にいる子供達が大半だったという。「でもそれが不幸せに直結しているかというと、決してそうではありませんでしたね。日本語を教える時、野球を教える時、一緒に外で遊ぶ時、どのシーンを切り抜いても子供達は満面の笑みでした」と笑顔で語った。

彼らの笑顔には、私たちが普段見落としてしまいがちな大切なものが映し出されているように感じたという。物質的に豊かでなくても、人と人とのつながりや、何かを一緒に楽しむ瞬間の尊さが胸を打つ。現地の子供たちは、一見すると厳しい生活環境にありながら、自分にとっての幸せを自ら育んでいるように思えた。

樋口さんはこの経験から多くの学びを得たという。「沢山の選択肢で溢れていることが幸せではなく、与えられた選択肢への向き合い方で、幸せの感度が変わる」。置かれた環境や与えられた状況の中で何を見出すのかが大事であることを再認識できたそうだ。

孤児院での教育ボランティアを続ける中で、樋口さん自身もまた、子供たちに元気をもらっていたのではないだろうか。子供たちが発する無邪気なエネルギーや、素朴な思いやりは、ともすると大人が忘れがちな大切な心そのもの。こうした体験の連続が視野を広げる大きな転機になったはずだ。

体育会本部の委員長に就任

大学1年時はコロナ禍の影響で、もどかしい日々を過ごしていたそうだ。「せっかく立教大学に入って、東京で過ごしているにも関わらず、何も挑戦できず悔しかったです。何も成長できていないことに対して焦りやもどかしさがありましたね」と振り返った。

思い描いていたキャンパスライフが思うように実現できず、ジレンマを抱え続ける日々。それは本人だけでなく同世代の学生たちにも大きな影を落としていたのかもしれない。しかし、樋口さんはそこで終わりにすることなく、何かを探し求め、行動を起こした。もともとの前向きな性格が、コロナ禍においても彼を突き動かしていたように思う。

そんな時に開催された体育会本部の行事に参加することになり、他競技で活躍する学生と関わるきっかけを得たという。「高い志で、目標に向かって努力している体育会生から強い刺激をもらって、この繋がりを希薄化させてはいけないと思いました」。そうして体育会の本部員として活動を始め、4年時には体育会本部の委員長を務めた。

体育会代表として行ってきた活動は本当に多岐にわたる。最も注力した800人規模の宿泊行事では、120人のスタッフをまとめ上げ、旅行会社、バス会社、ホテル、大学と密に連携を取り続けた。「温度差があったり、誰かに無理だと言われても挑戦を続けることで、周囲からの評価とかではなく、自分の内から出る自分への信頼を得られると思っています」と真っ直ぐな思いを語った。

大きな企画を形にするには、さまざまな調整や説得が必要になる。それでも諦めることなく突き進んだ先には、必ず大きな学びと達成感が待っている。樋口さんにとって、その経験の積み重ねが自己の信頼へと繋がり、さらなる飛躍の原動力になったのだろう。

替えの利かない「自分らしさ」

樋口さんは立教大学の準硬式野球部に所属しており、部員が100人近くいた時もあったそうだ。「全国レベルの選手が集うリーグで、大学3年まではメンバー入りすらできませんでした」と壁に当たった経験を振り返った。高校時代に有名だった選手や、甲子園で活躍していた選手も多く、その高いレベルの環境下では力が通用しなかったことも多かったそうだ。

レベルの高い仲間がひしめく競技の世界では、自分自身の存在感を保つことすら容易ではない。樋口さんが向き合ったのは単に技術の高さだけではなく、自分という存在の意味をどう見出すかという問いでもあったのだろう。特に高校時代に活躍していた同世代との対比は、大きなプレッシャーを生んだという。

「自分にしか発揮できない存在価値を追求しました」。”声”と”周りを巻き込む姿勢”を武器に、チームのために必要な存在を目指したという。また、実力をつけるために誰よりもグラウンドに残りひたむきに努力を重ねた。その結果、3年時にはメンバー入り、4年時にはスタメンでの出場機会を得るなど、成長を遂げた。

野球の技術そのものだけでなく、チームでのポジションや周囲への働きかけが新たな可能性を拓いていったのだろう。声を出して仲間を鼓舞し、苦しい時こそ盛り上げる。その主体的な動きが、仲間やコーチからの信頼を得る大きな要因になったのではないか。

声を武器にチームを鼓舞する姿勢から、「立教のうるさい奴」とリーグ内では他大学の選手たちからも認知された。いくらでも替えのいる環境で、替えの利かない「自分らしさ」を確立させ、全国レベルの環境下でも強みが活きることを証明した。

「うるさい」という評価は、一見すると否定的にも聞こえるかもしれない。しかし、それはある意味で最大の褒め言葉でもある。周囲にインパクトを与え、自分の居場所を切り開いていくエネルギー。その確かな存在感がチームに欠かせないものとなっていたのだ。

行動力の源泉

「自己決定の先に挑戦できる環境が満ち溢れていました」と地元・奥州市での日々を振り返った。中学校での生徒会長の経験、市を代表して参加したオーストラリア派遣、野球での胆江選抜など、数多くのことに挑戦する環境に恵まれていたという。やりたいことを自分で選び、実行する力を身に着けた経験が今でも自信に繋がっている。「中学時代に培った挑戦する姿勢は、今でも自分の大きな軸です」と笑顔で語った。

地方だからこそ得られる自由度と、周囲の応援があったのだろう。奥州市という環境は、若い人が挑戦する姿を温かく見守り、後押ししてくれる土壌を持っているように思う。そこに身を置き、挑戦の楽しさを体感してきたからこそ、樋口さんは自分の中の「軸」を磨き続けることができたのだ。

奥州市の豊かな自然や応援してくれる方々とのふれあいが、樋口さんの精神的な強さを育んだ。また、M&A業界で地元企業の事業継承に携わることが一つの夢だという。「地元のヒーローになりたいですね。大谷翔平さんのような」と弾けるような笑顔を見せた。

事業承継というのは、地域に根ざした企業を未来へ繋ぐ要となる取り組みだ。大きな課題を解決すると同時に、地元に恩返しをする道のひとつでもある。奥州市出身として、その地域に貢献できる仕事を選び、そこで自身の存在感を高めていきたいという思いは、まるでスポーツでチームを支えた頃のような熱意を感じさせる。

「今でも地元に帰ったら、昔よく遊んでいた公園や、佐倉河小学校の前を散歩しますね」という。幼少期の素直さや、探究心を思い出すきっかけになるそうだ。帰省時の過ごし方について聞くと、「地元に帰ったら予定は詰め込まないですね。時間の経過がゆっくりに感じる地元が大好きだからです」と地元への思いを語った。

子どもの頃に感じたままの風景や、何気ない街角。そこに身を置くことで、忙しさに追われがちな都会での日常から一歩離れ、本来の自分を取り戻すのだろう。樋口さんにとって奥州市は、常に心の拠り所となり続けている。

Q & A

Q.立教大学社会学部を選んだ理由は?

A.自分がどのように社会で貢献できるか考えたかったからです。「自由の学府」で有名な立教大学で社会学を学ぶことで、社会を新たな角度から捉えられると思いました。

Q.体育会委員長としての具体的な取り組みは?

A.各部の主務主将や大学職員との面談から体育会行事の企画・実行など多岐にわたります。就任してからは、立教大学体育会アプリの開発や同志社大学との体育会コラボグッズ販売、東京六大学と関関同立の体育会代表者が集う会議の運用責任者など様々なことに挑戦してきました。

Q.それらの挑戦の原動力は?

A.私自身の挑戦が体育会組織2,600人のうちの誰かの「頑張るきっかけ」になったらと思っています。

Q.今後取り組みたいことは?

A.地方創生の一員になりたいですね。地方の会社や事業、文化を守り、発展に携われる人材を目指します。

Q.部活で意識していたことは?

A.「樋口の姿勢についていきたい」と思わせるくらい、野球に取り組む姿勢、情熱、声は誰にも負けないようにしていましたね。

Q.大学進学のメリットは?

A.自分の気持ちや目標次第で、人、価値観、挑戦環境にいくらでも出会えることですね。挑戦し続けられる人は、必ず成長できる4年間になると思います。

ひとりで輝くよりも、みんなで輝く組織

樋口裕太さん

ひぐち・ゆうた。佐倉河小、水沢中、一関一高卒、立教大学社会学部4年。年に2、3回帰省し、決まって銀蝶と菊亭のラーメンを食べる。さくらの湯に行き、サウナと自然を感じる露天風呂で整うのも定番。

【編集後記】「視座の高さに感銘を受けた」市民記者 吉田未来

今回のインタビューを通じて、樋口さんの視座の高さやバイタリティに感銘を受けた。特に、他大学の学生から「立教のうるさい奴」と呼ばれるほどの情熱的なリーダーシップには圧倒された。これからも地元・奥州市の皆さんと一緒に、樋口さんの今後を応援していきたい。また、菊亭のラーメンは私も決まって食べるので、なんだか嬉しい気持ちになった。今度は銀蝶にも行ってみたい。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2026年02月05日