○奥州市市営住宅管理条例施行規則

平成18年2月20日

規則第259号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第27条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第28条)

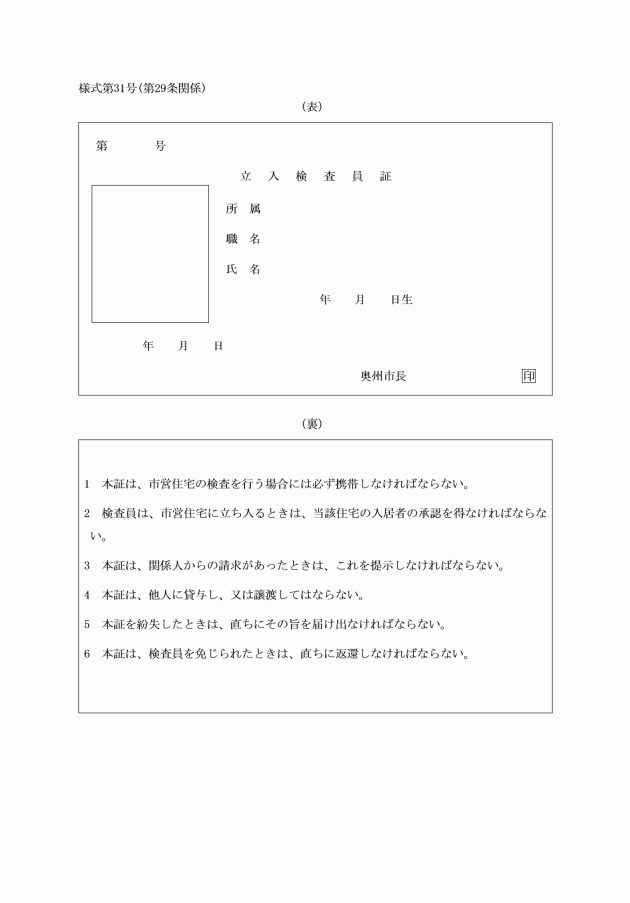

第4章 補則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市市営住宅管理条例(平成18年奥州市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの

ア 身体障がいを有する者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障がいを有する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度又は知的障がいを有する者にあっては、精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(第18条において「被保護者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(1) 身体障がい 前項第2号アに該当する程度

(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障がい 前号に定める精神障がいの程度に相当する程度

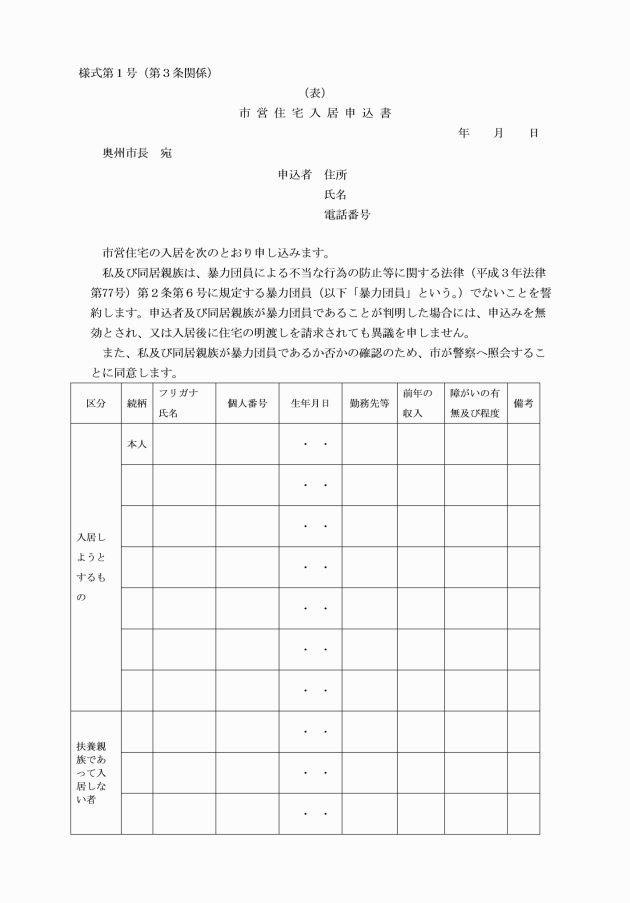

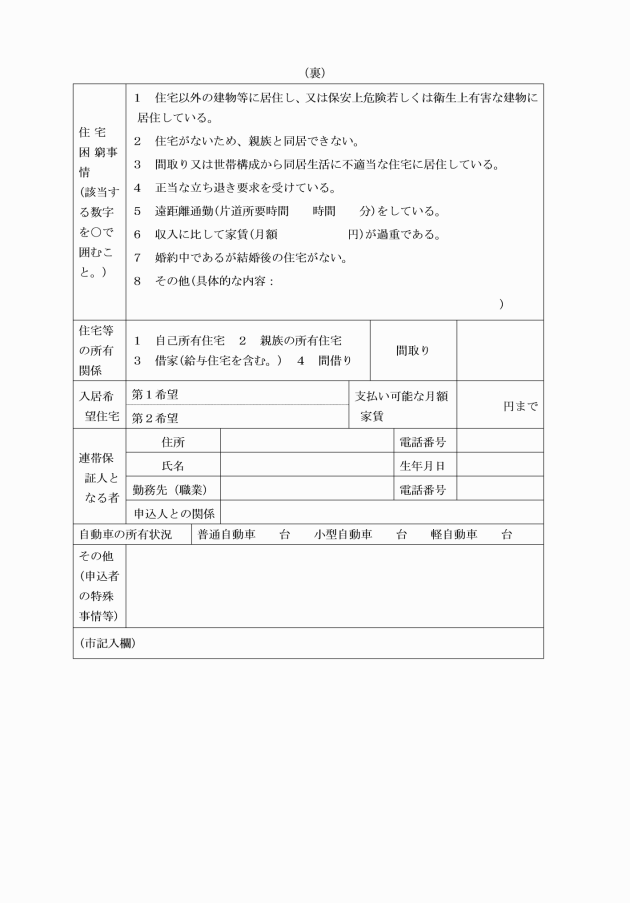

(1) 収入の額を証する書類

(2) 市営住宅に入居しようとする者の全ての住民票の写し

(3) 市区町村が現に賦課している税金に未納がないことの証明

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(高齢者等の要件)

第4条 条例第9条第3項に規定する高齢者、心身障がい者又は配偶者からの暴力の被害者の要件は、次のとおりとする。

(1) 高齢者 60歳以上の者であって条例第6条第1号に規定する親族がないもの又は当該親族の全てが60歳以上若しくは18歳未満のもの

(2) 心身障がい者 次のいずれかに該当する者とする。

ア 戦傷病者にあっては、第2条第1項第3号に該当する者

イ 戦傷病者以外の身体に障がいのある者にあっては、第2条第2号アに該当する者

ウ 知的障がいを有する者にあっては、知的障害者更生相談所の長、児童相談所長等により、中度以上の障がいの程度と判定された者

エ 精神障がいを有する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の障害がある者

(3) 配偶者からの暴力の被害者 次のいずれかに該当する者であって、その事実についての証明書の交付を受けたもの

ア 第2条第8号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 第2条第8号イに該当する者

第6条 削除

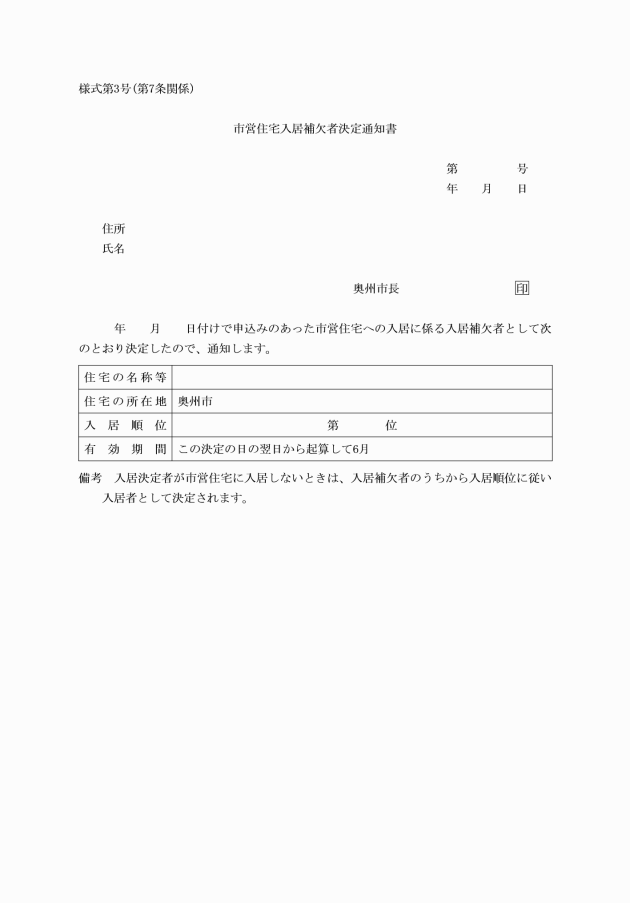

(入居補欠者の決定)

第7条 市長は、入居順位を定めて入居補欠者を決定したときは、当該決定した者に対し、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

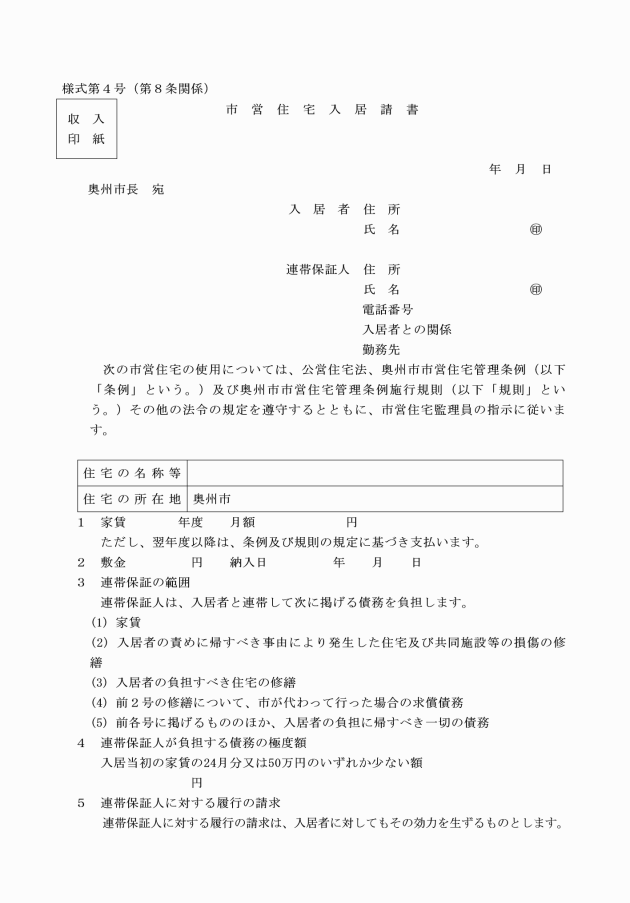

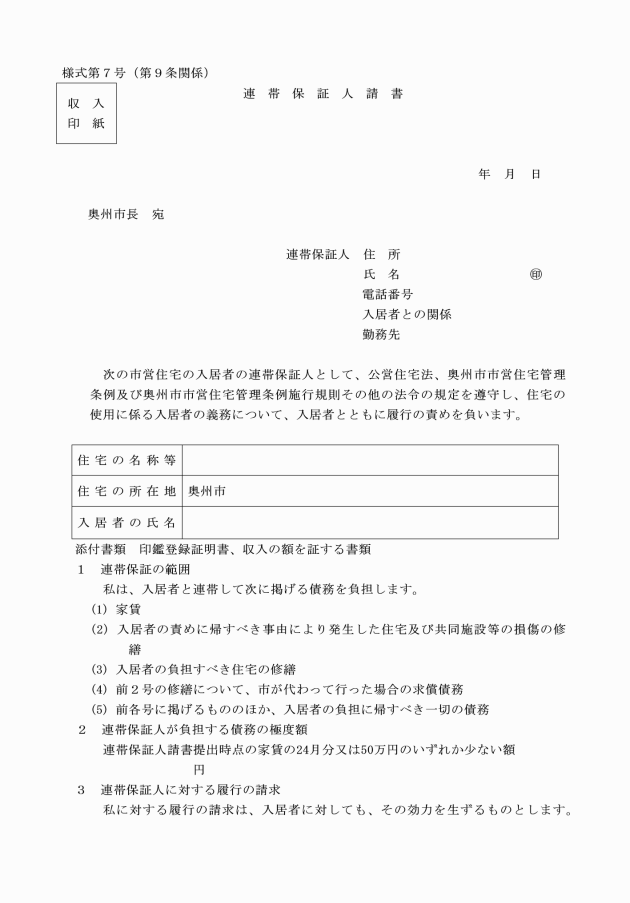

2 前項の請書には、連帯保証人に係る次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 収入の額を証する書類

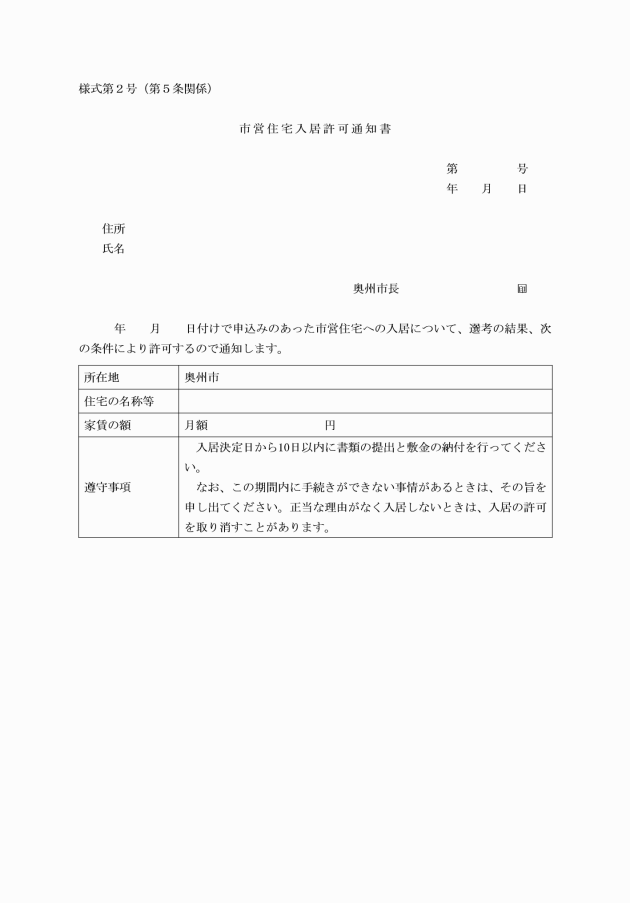

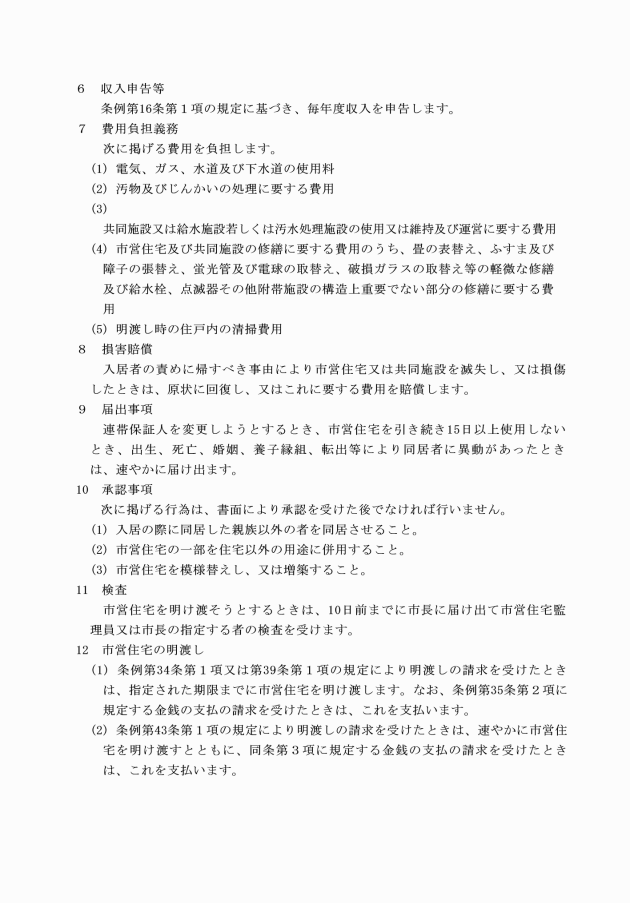

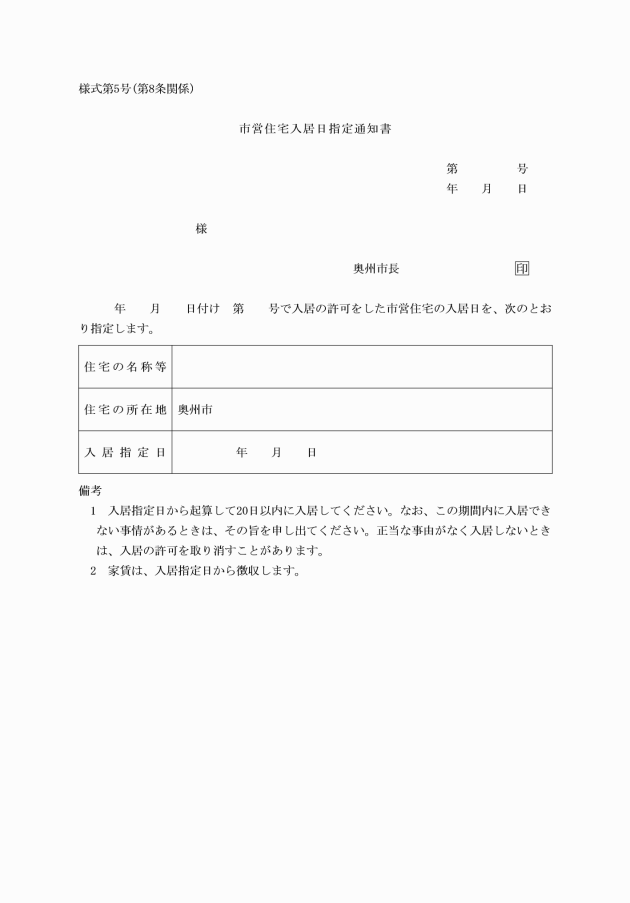

4 入居決定者に対する入居指定日の通知は、市営住宅入居日指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

5 入居決定者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ入居することができない。

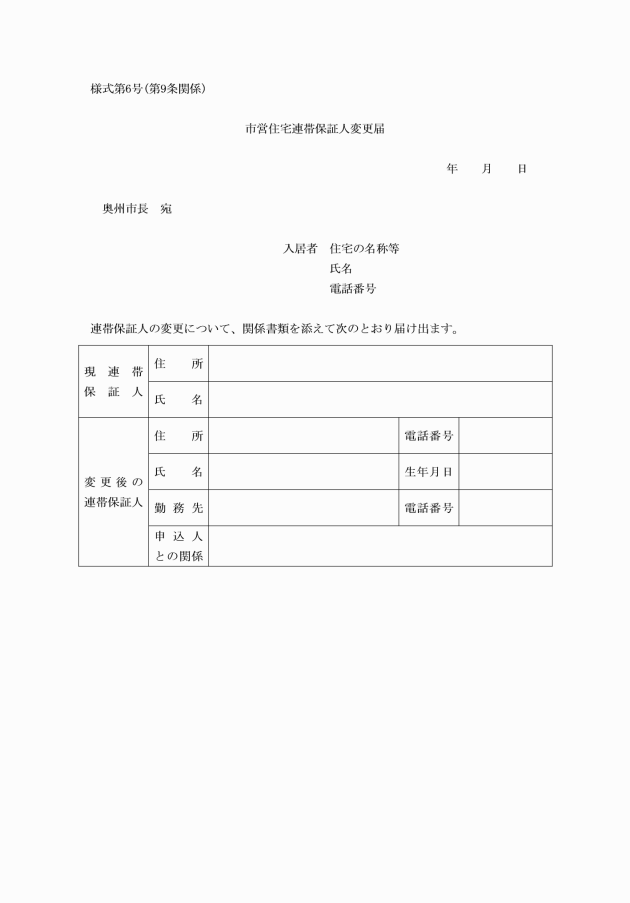

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、入居者と連帯して次に掲げる債務を負担するものとする。

(1) 家賃

(2) 入居者の責めに帰すべき事由により発生した住宅及び共同施設等の損傷の修繕

(3) 入居者の負担すべき住宅の修繕

(4) 前2号の修繕について、市が代わって行った場合の求償債務

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の負担に帰すべき一切の債務

(1) 同居させようとする者が入居者の3親等以内の親族(婚姻の予約者を含む。)であること。

(3) 入居者が条例第43条第1項第1号から第5号まで及び第7号(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に該当し、住宅の明渡しの請求を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者が疾病にかかっていることその他の特別の事情があると認めるときは、同居の承認を行うことができる。

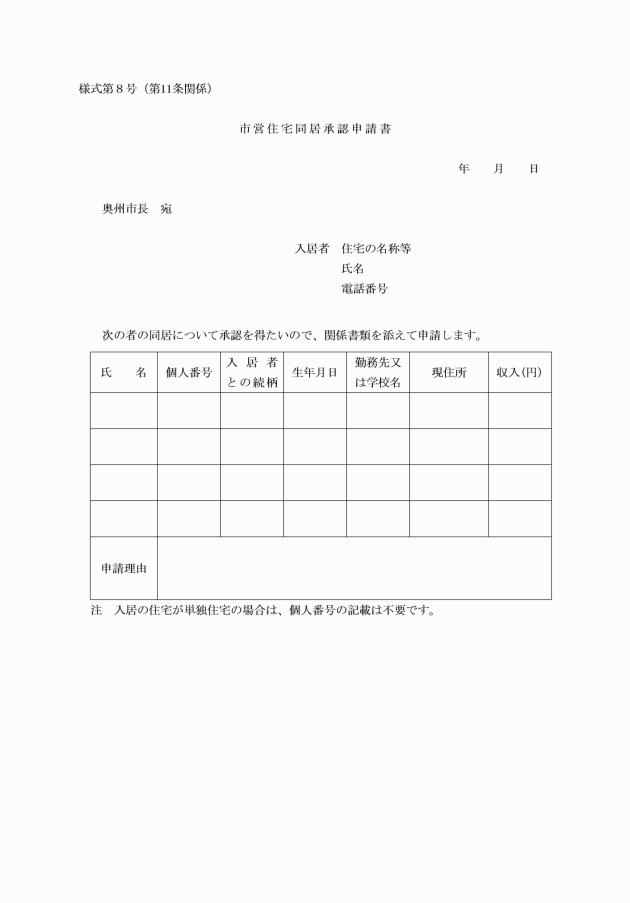

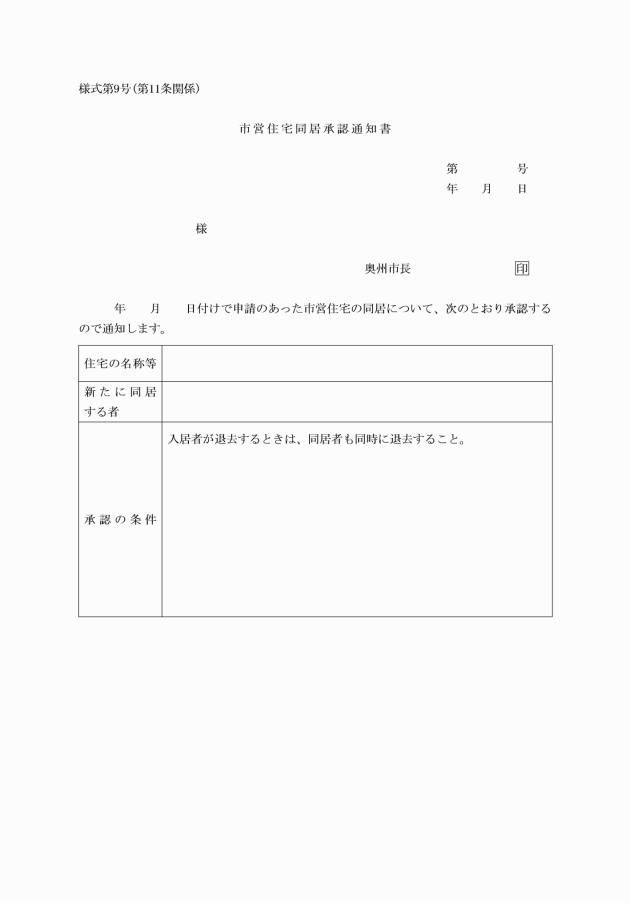

(同居の承認の申請等)

第11条 市営住宅入居申込書に記載した者以外の者の同居について承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者との関係を証することのできる書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) 同居させようとする者の収入の額を証する書類

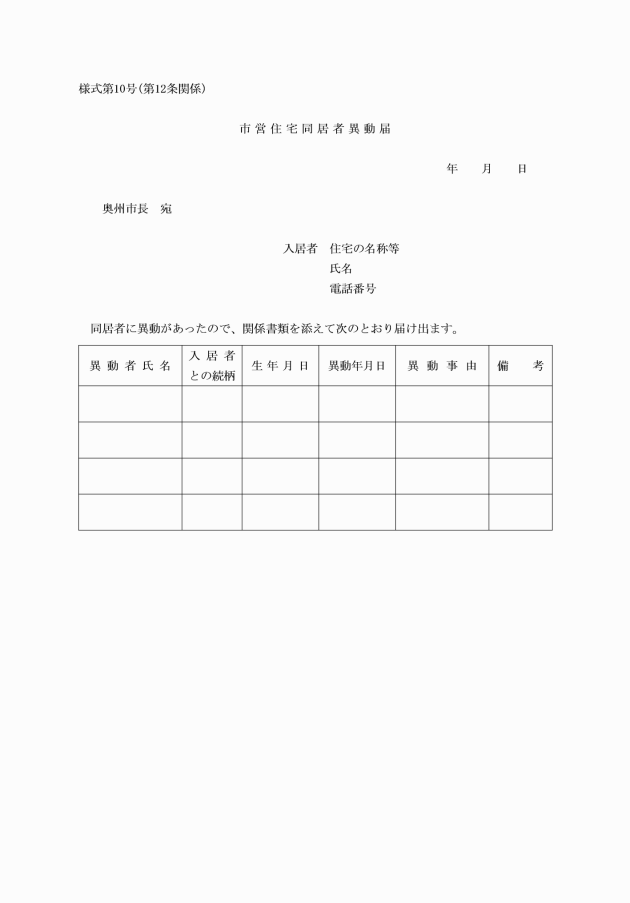

(同居者の異動)

第12条 入居者は、出生、死亡、婚姻、養子縁組、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第10号。以下「異動届」という。)に異動を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 承認を得ようとする者が、死亡し、又は退去(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が当該関係を解消する場合を含む。)による退去に限る。以下同じ。)した入居者と同居を開始した日から引き続き市営住宅に居住している者で、次のいずれかに該当するものであること。

ア 入居者の入居時から引き続き同居している者

イ 同居の承認を得た日から起算して1年以上経過している者

(2) 承認を得ようとする者及びその同居者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条に規定する金額を超えないこと。

(3) 承認を得ようとする者及びその同居者が条例第43条第1項第1号から第5号まで及び第7号(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に該当し、住宅の明渡しの請求を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該承認を得ようとする者又はその同居者が疾病にかかっていることその他の特別の事情があると認めるときは、入居の承継の承認を行うことができる。

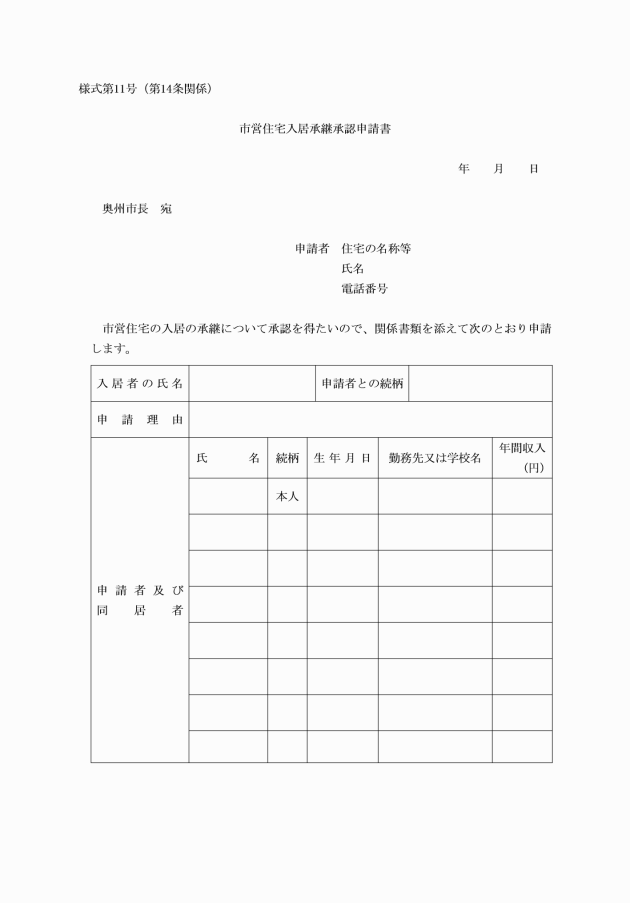

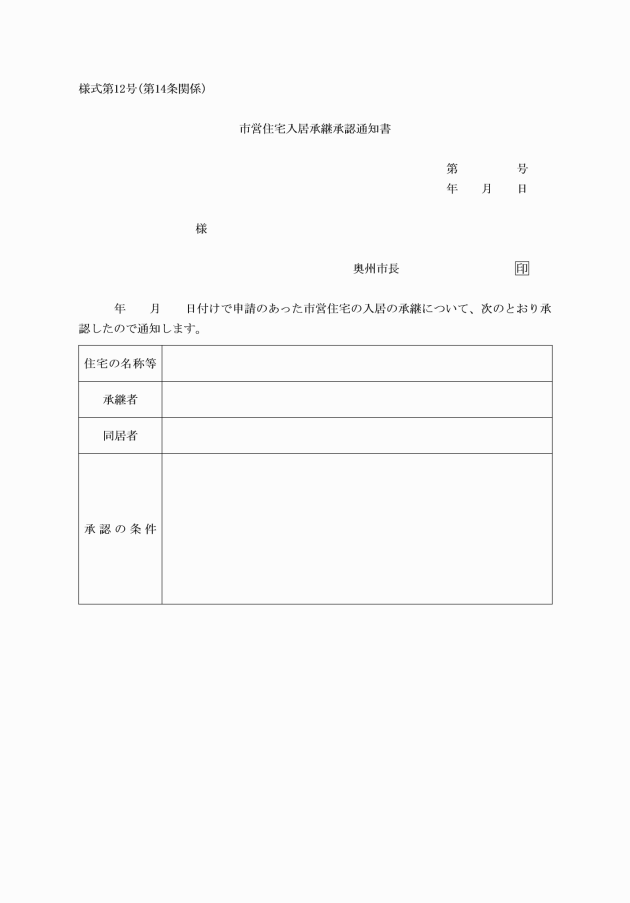

(入居の承継の承認の申請等)

第14条 入居の承継について承認を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から起算して30日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に、入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類及び連帯保証人請書を添えて市長に提出しなければならない。

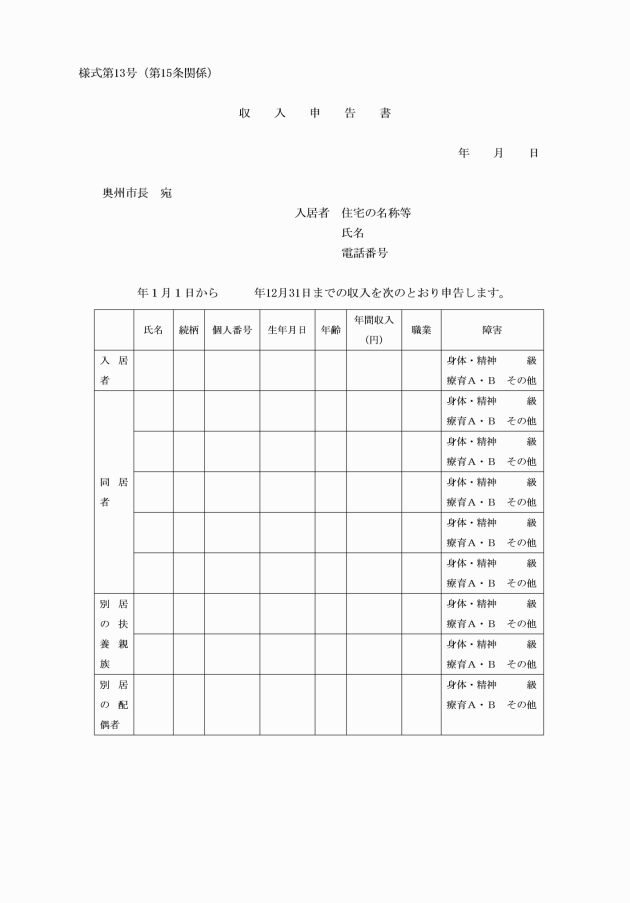

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年7月末日までに、収入申告書(様式第13号)に前年の収入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体上の障がいの程度が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの者

(2) 精神障がい(次号に掲げる者を除く。)の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の者

(3) 知的障がいの程度が、前号に規定する障がいの程度に相当する程度である者

(収入の認定等)

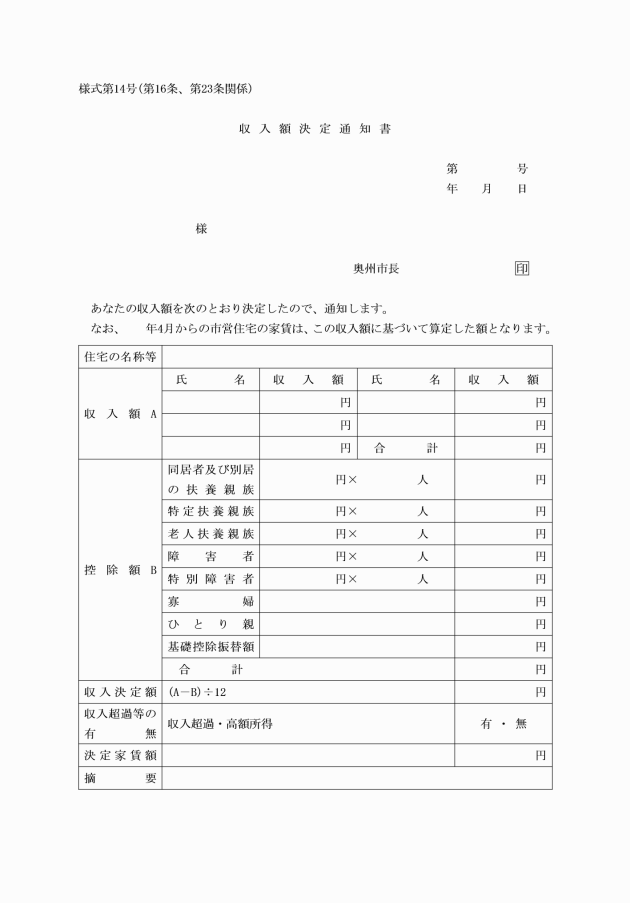

第16条 市長は、入居者から収入申告書の提出を受けたときは、翌年4月からの家賃の算定基準となる入居者の収入の額を認定し、収入額決定通知書(様式第14号)により当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する公簿等の閲覧を行うときは、書類の提出等を要する者から同意を得なければならない。

(督促手数料の徴収)

第17条 家賃の未納金に係る督促手数料については、奥州市市税外収入未納金等徴収条例(平成18年奥州市条例第97号)により徴収するものとする。

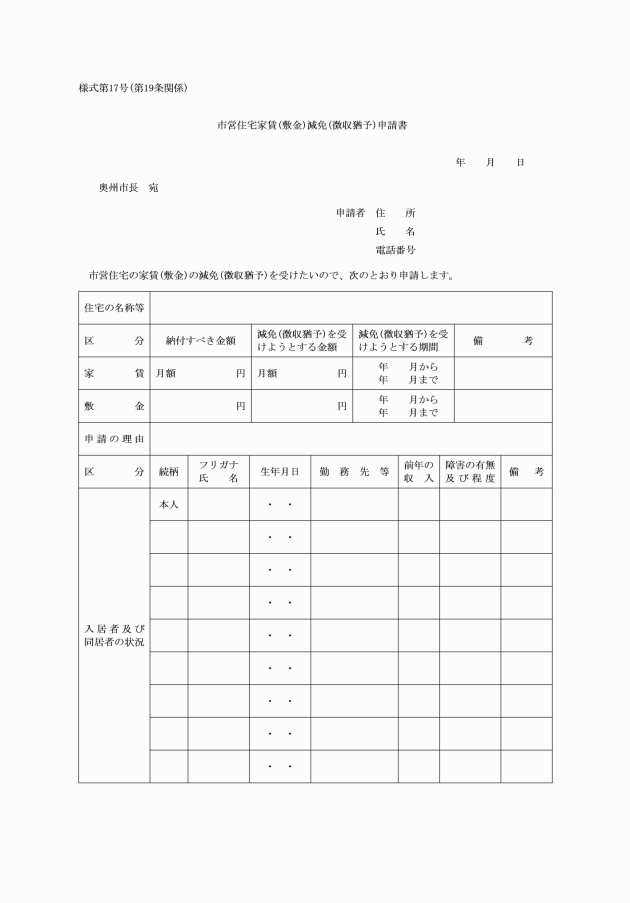

ア 入居者等の収入を生活保護基準額で除して得た値(以下この号において「収入割合」という。)が0.5を超え1以下の場合 家賃に10分の3を乗じて得た額

イ 収入割合が0を超え0.5以下の場合 家賃に10分の6を乗じて得た額

ウ 収入割合が0の場合 家賃に10分の9を乗じて得た額

ア 入居者等の療養費控除後の額を生活保護基準額で除して得た値(以下この号において「収入割合」という。)が0.5を超え1以下の場合 家賃に10分の3を乗じて得た額

イ 収入割合が0を超え0.5以下の場合 家賃に10分の6を乗じて得た額

ウ 収入割合が0の場合 家賃に10分の9を乗じて得た額

ア 入居者等の損害額控除後の額を生活保護基準額で除して得た値(以下この号において「収入割合」という。)が0.5を超え1以下の場合 家賃に10分の3を乗じて得た額

イ 収入割合が0を超え0.5以下の場合 家賃に10分の6を乗じて得た額

ウ 収入割合が0の場合 家賃に10分の9を乗じて得た額

(4) 被保護者である入居者の家賃が生活保護法の規定により当該入居者が給付を受けている住宅扶助の額を超える場合 家賃から住宅扶助の額を控除した額

(5) 入居者又は同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認められる場合 家賃の全額

(6) その他市長が認める特別の事情がある場合 市長が認める額

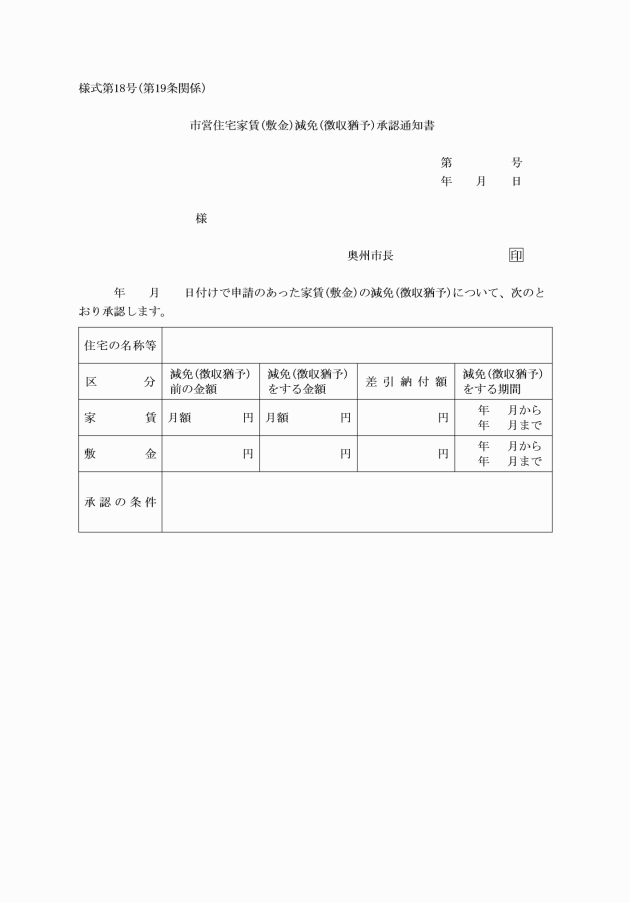

2 家賃又は敷金の徴収の猶予の額は、入居者が一時に納付できないと認められる金額を限度とし、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で入居者又は同居者の事情を考慮して定める。

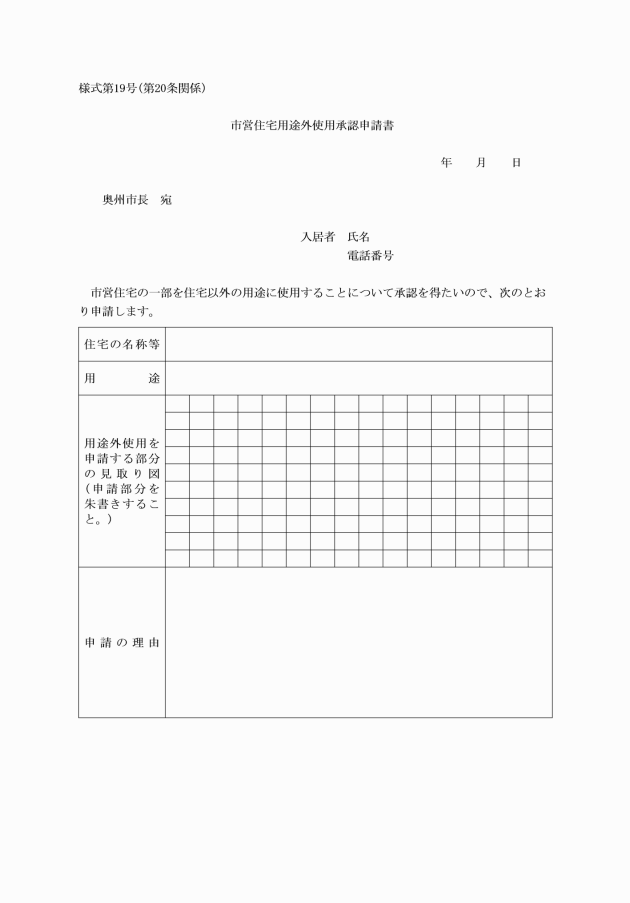

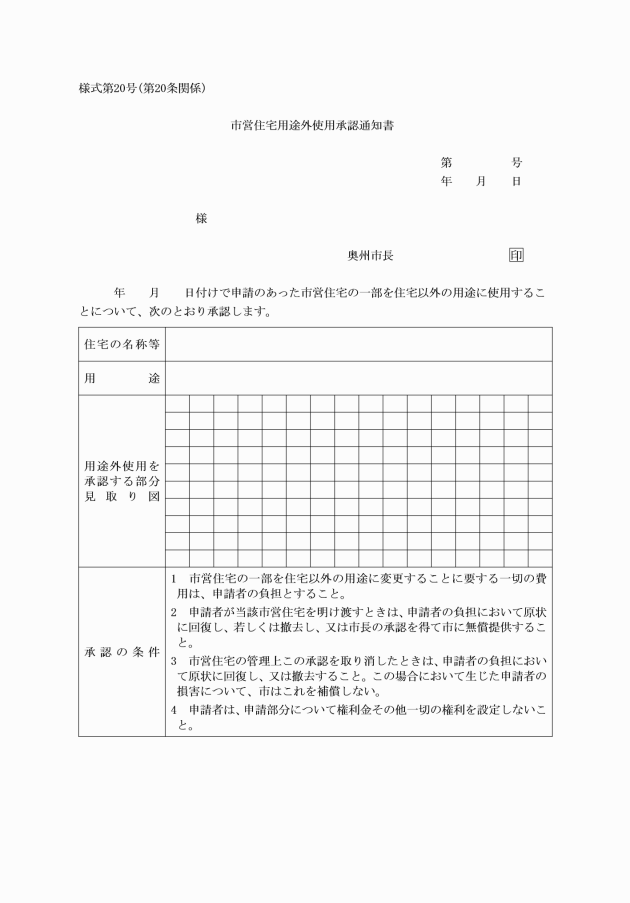

3 市長は、前項の規定による承認に当たって市営住宅の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

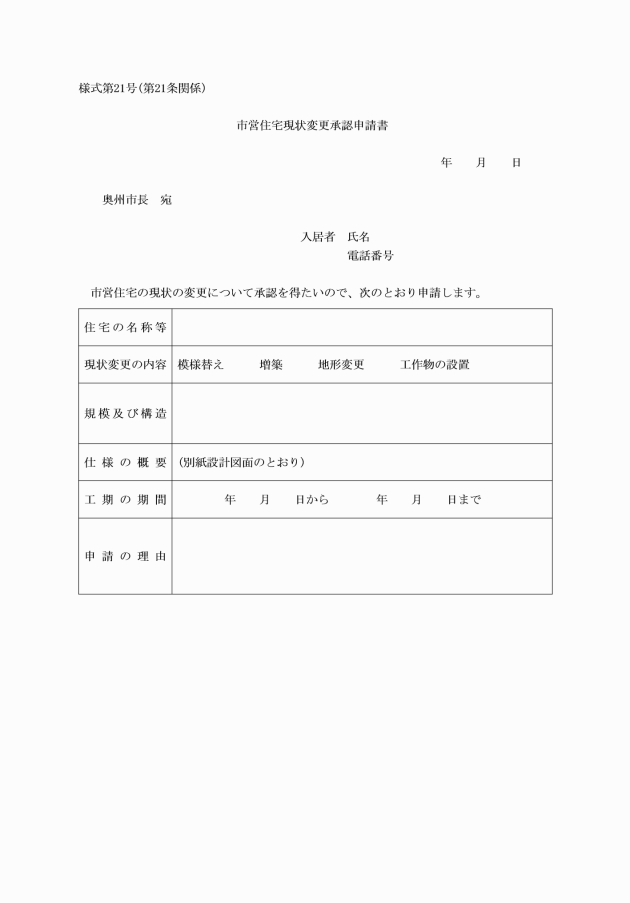

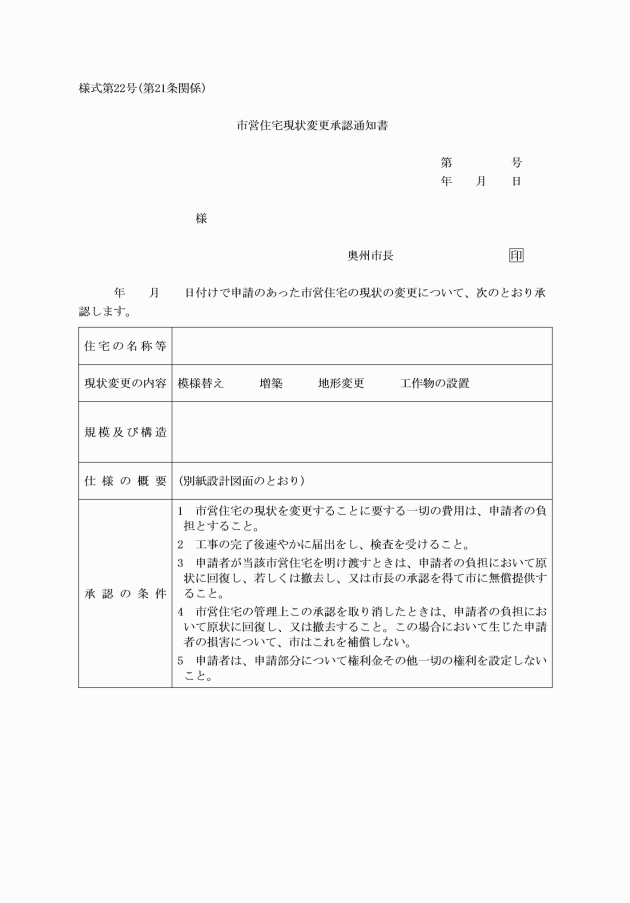

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、現状の変更が特に必要と認められるものについて、次に掲げる基準により審査し、承認することができる。

(1) 模様替えは、住宅の構造に影響を及ぼさない軽微なものであること。

(2) 物置等の増築は、申請に係る住宅の建ぺい率に考慮したもので、次に掲げるものであること。

ア 増築等の後の床面積は、4.96平方メートル以内であること。

イ 構造は、特に火災の予防に配慮したものとし、屋根には不燃性のものが使用されるものであること。

ウ 住宅からの隔離距離は、50センチメートル以上であり、日照、通風、美観等に考慮されていること。

4 前項の通知書の交付を受けた者は、工事の完了後、速やかに市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(収入超過者に対する通知等)

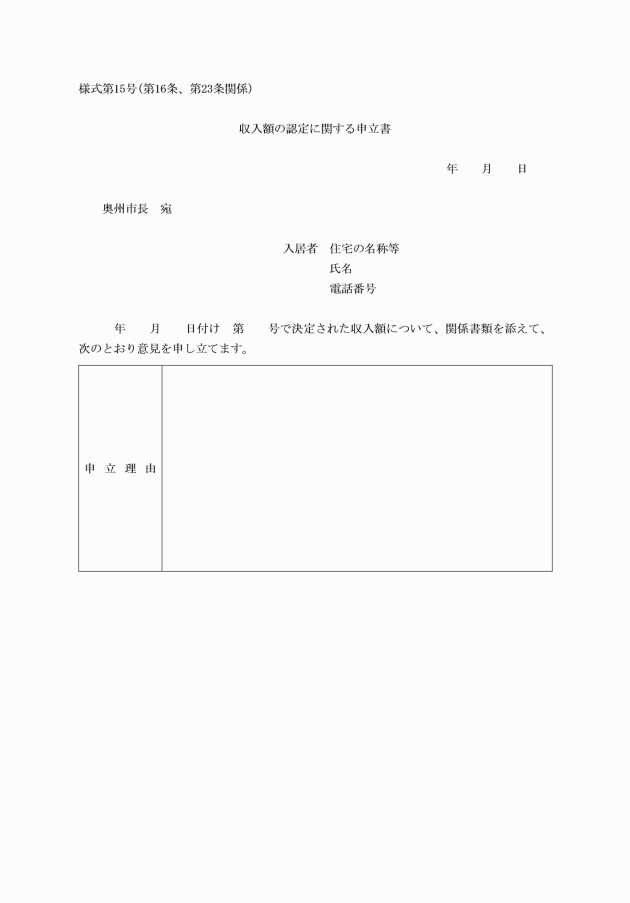

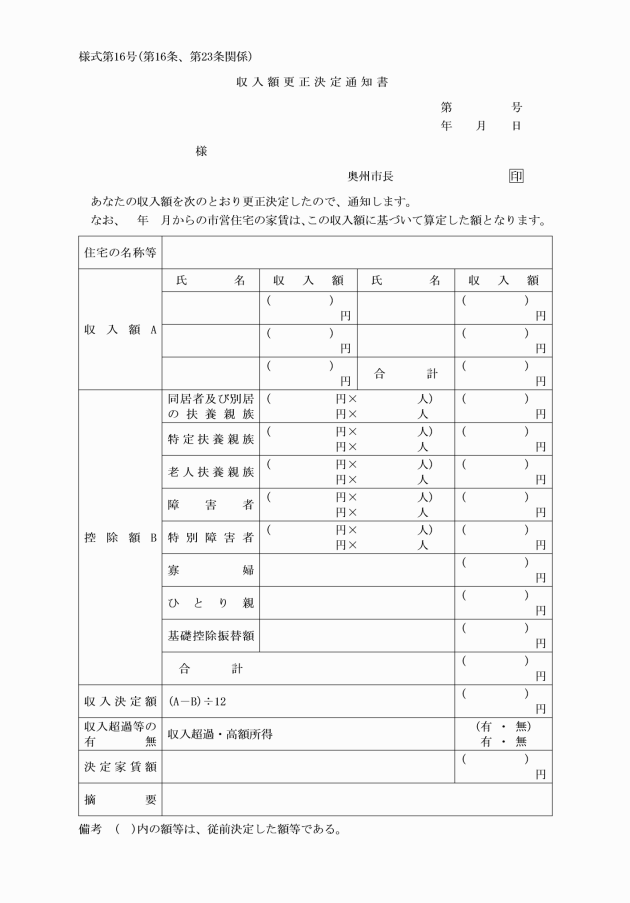

第23条 市長は、市営住宅の入居者を収入超過者として認定したとき又は公営住宅の入居者を高額所得者として認定したときは、その旨を記した収入額決定通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定に対する入居者の意見は、申立書に申立ての内容を証する書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、前項の申立ての内容を正当と認めるときは、当該認定を更正し、収入額更正決定通知書により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

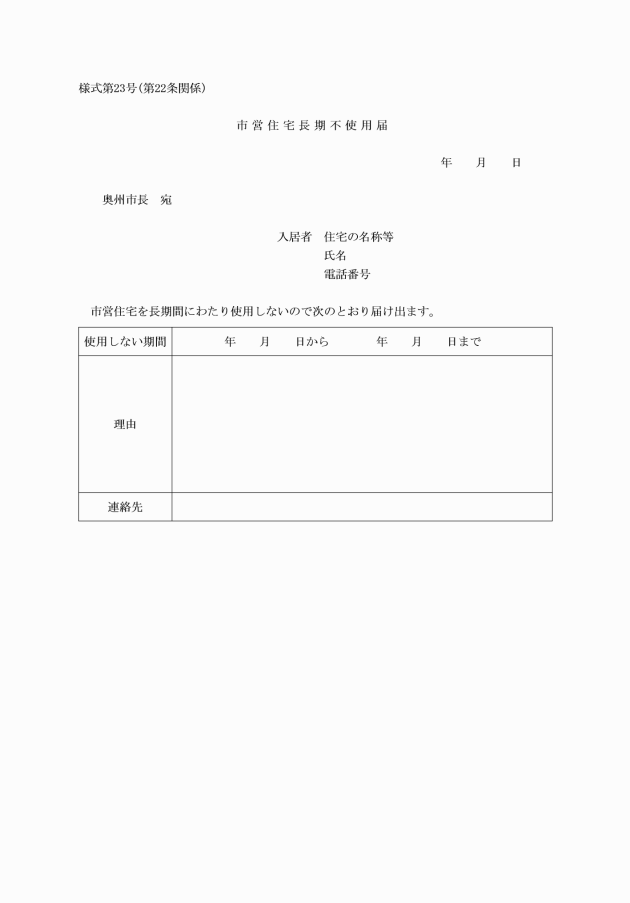

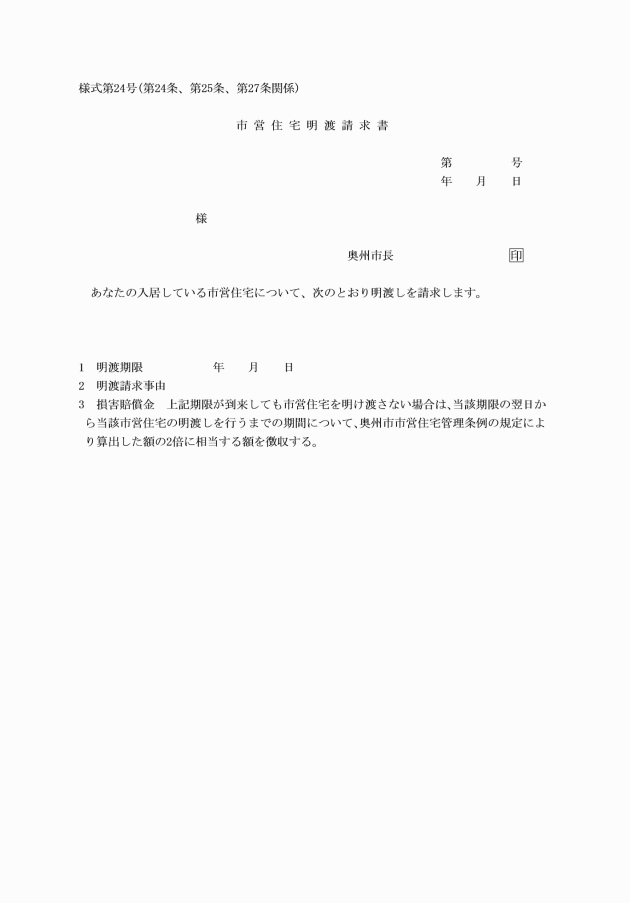

第24条 市長は、高額所得者に対し公営住宅の明渡しの請求をするときは、市営住宅明渡請求書(様式第24号)に当該請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の期限を付して行うものとする。

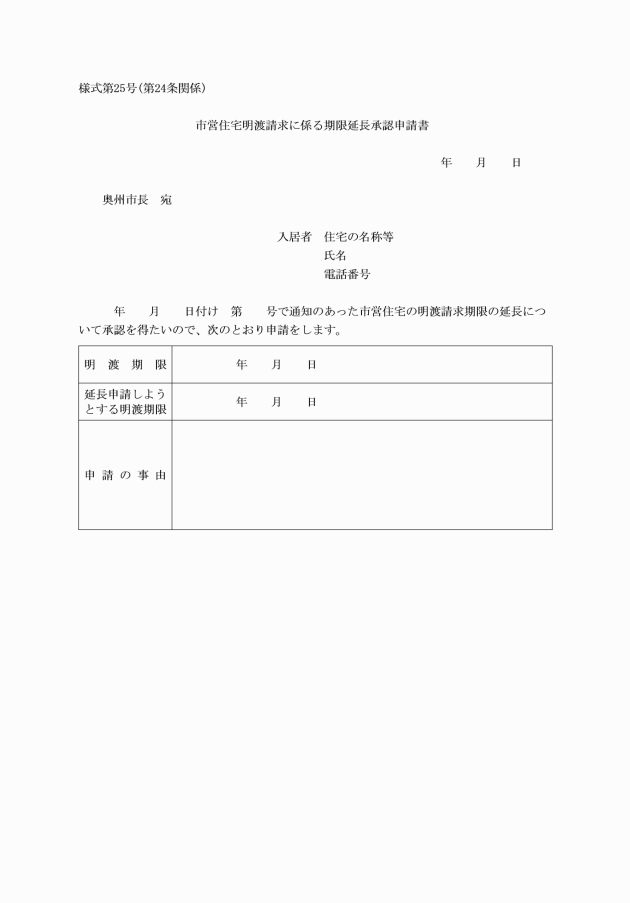

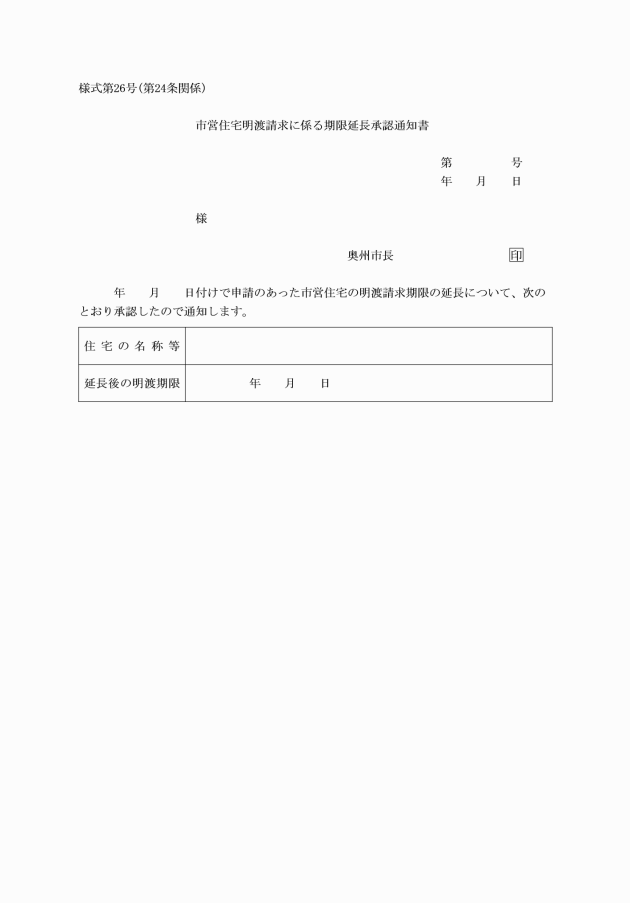

2 明渡請求を受けた入居者又はその同居者の疾病その他の特別な事情により当該明渡しの期限を延長する必要があるときは、当該入居者は、市営住宅明渡請求に係る期限延長承認申請書(様式第25号)により明渡期限の延長について申請しなければならない。

(建替等による明渡請求)

第25条 市長は、市営住宅の建替、用途廃止又は改修に伴い明渡しを請求するときは、その請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の期限を付した市営住宅明渡請求書により行うものとする。

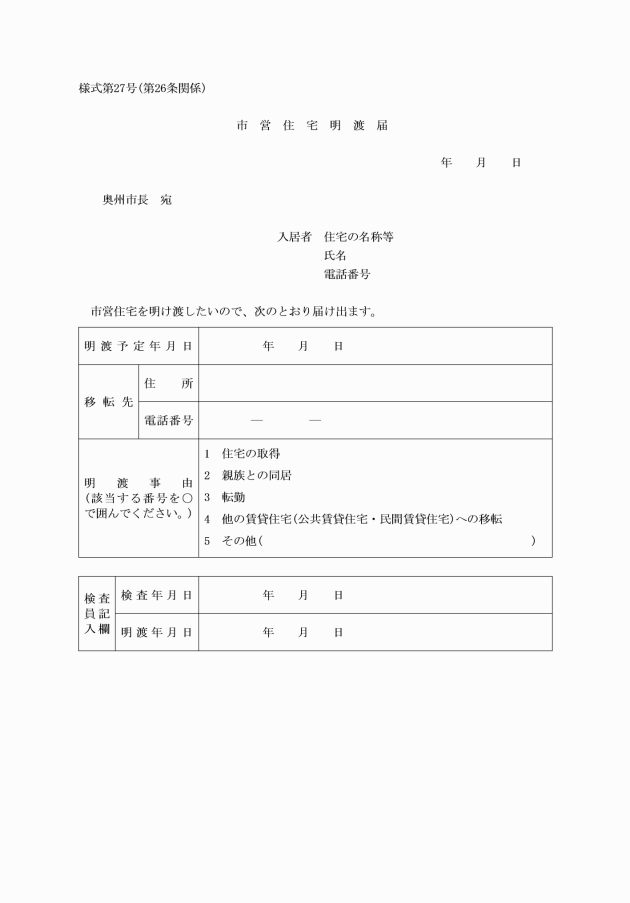

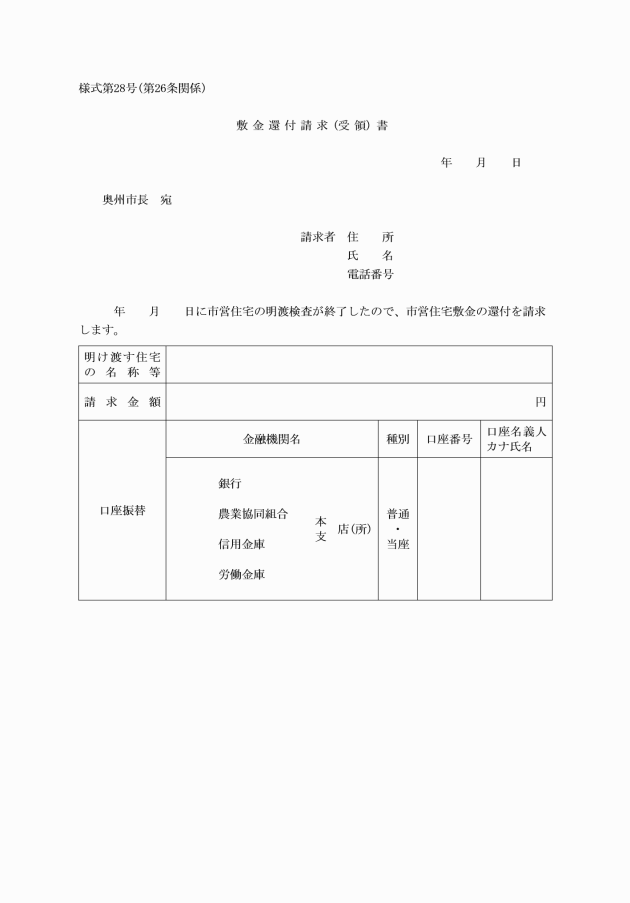

(住宅の明渡届等)

第26条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅明渡届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出を受けたときは、市営住宅監理員又は市長の指定する者は、明渡予定日までに当該明渡しに係る住宅の検査を実施しなければならない。

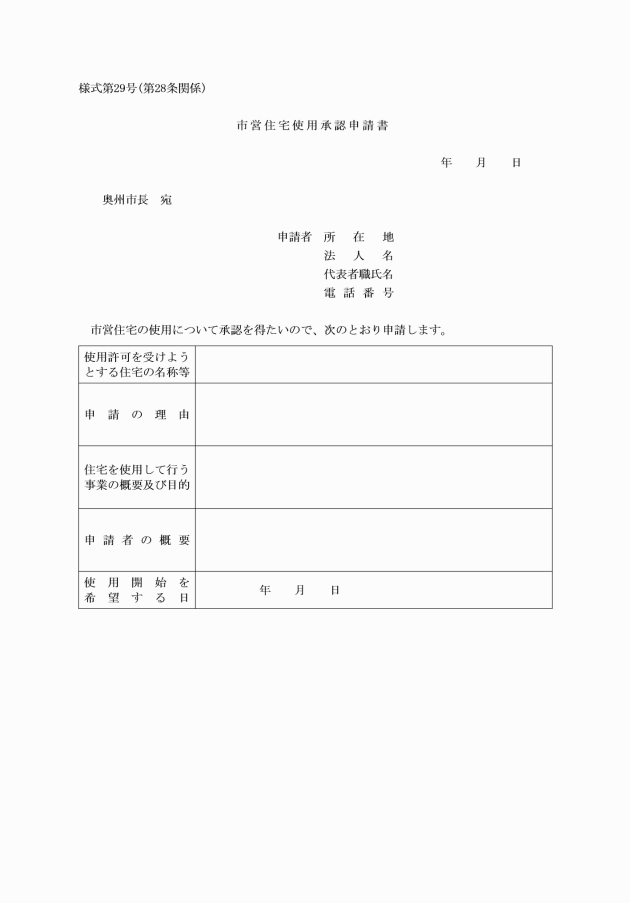

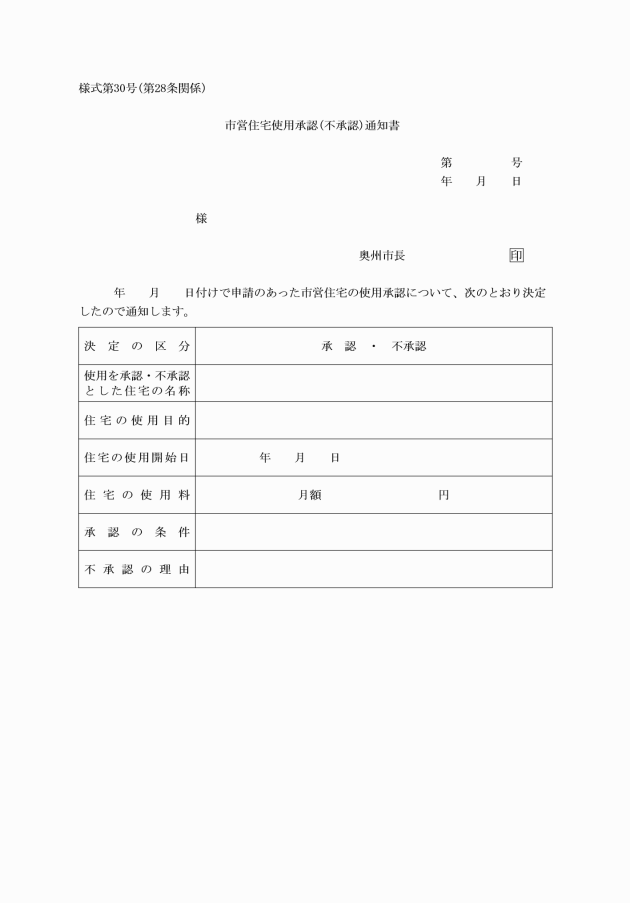

第3章 社会福祉事業等への活用

第4章 補則

(敷地の目的外使用)

第30条 敷地の一部の目的外の使用の許可は、次に掲げるものについて行うことができる。

(1) 入居者又はその同居者の所有又は使用する自動車の保管場所

(2) 市又は公共的団体が設置する福祉施設その他の施設の建設用地

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるもの

2 敷地の一部の目的外の使用の許可の申請及びその処分は、奥州市行政財産の使用に関する規則(平成18年奥州市規則第72号)により行う。

2 条例第20条の規定により家賃を減免する場合において、その減免の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

3 条例第41条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円に切り上げるものとする。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月13日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月18日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月26日規則第39号)

この規則中第2条第1項第8号の改正規定は平成26年1月3日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年2月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に連帯保証人となった者が負担する債務について適用し、同日前に連帯保証人となった者が負担する債務については、なお従前の例による。

附則(令和3年10月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第29条を削り、第30条を第29条とし、第31条から第33条までを1条ずつ繰り上げる改正規定及び様式第31号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。