○奥州市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 水道水を使用した場合 奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定により水道料金を算出することとなる期間の始期及び終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合 毎月の初日を始期、末日を終期とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設及び処理施設

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、排水施設及び処理施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全及び人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められる排水施設及び処理施設

(排水施設及び処理施設の耐震性能を確保するために講じるべき措置)

第4条 条例第5条第5号の市長が定める措置は、耐震性能を確保するために講じる次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭(くい)基礎の強化その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(1) 排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設ける排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は地震によって破損した場合に災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この号において同じ。)及び処理施設 次に掲げる性能

ア 排水施設及び処理施設の供用期間中に当該排水施設及び処理施設を設置する地点において発生するおそれが高い地震動に対し、当該排水施設及び処理施設について、所要の構造の安定を確保し、かつ、健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

イ 排水施設及び処理施設の供用期間中に当該排水施設及び処理施設を設置する地点において発生するおそれがある地震動(アに規定する地震動以外の地震動であって大きな強度を有するものに限る。)に対し、当該排水施設及び処理施設について、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水施設の排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積)

第5条 条例第6条第1号の市長が定める数値は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル

(生活環境の保全等に支障が生じないよう処理施設に講じるべき措置)

第6条 条例第7条第2号の市長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(生活環境の保全等に支障が生じないよう終末処理場に講じるべき措置)

第7条 条例第9条第6号の市長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガスの処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第8条 条例第11条第2号に規定する工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備を公共ますに固着させるときは、当該ますのインバート上流端の接続孔に管底高が食い違いの生じないようにし、かつ、内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とし、防臭装置には保温材を施すこと。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、市長の指示によること。

(2) 汚水ますの形状は、円形又は方形とし、その材質は塩化ビニル又は塩化ビニルと同等のものとすること。ただし、地形上その他の理由により、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(4) 水洗便所、浴室、流し場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(5) 防臭装置の封水がサイホン作用、はねだし作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(6) 浴室、流し場等の固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(7) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(8) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する沈砂装置を設けること。

(9) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては相当の水量が得られる構造とすること。

(10) ディスポーザ排水処理システム(生ごみを粉砕し、それを排水処理槽又は機械装置で処理し、処理された後の下水を公共下水道に排除する機器の総体をいう。)を設置する場合におけるその機器は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「旧建築基準法」という。)第38条の規定により排水のための配管設備として建設大臣の認定を受けたもの又は公益社団法人日本下水道協会により下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準に適合するものとして評価を受けたもの(以下「システム」という。)であること。

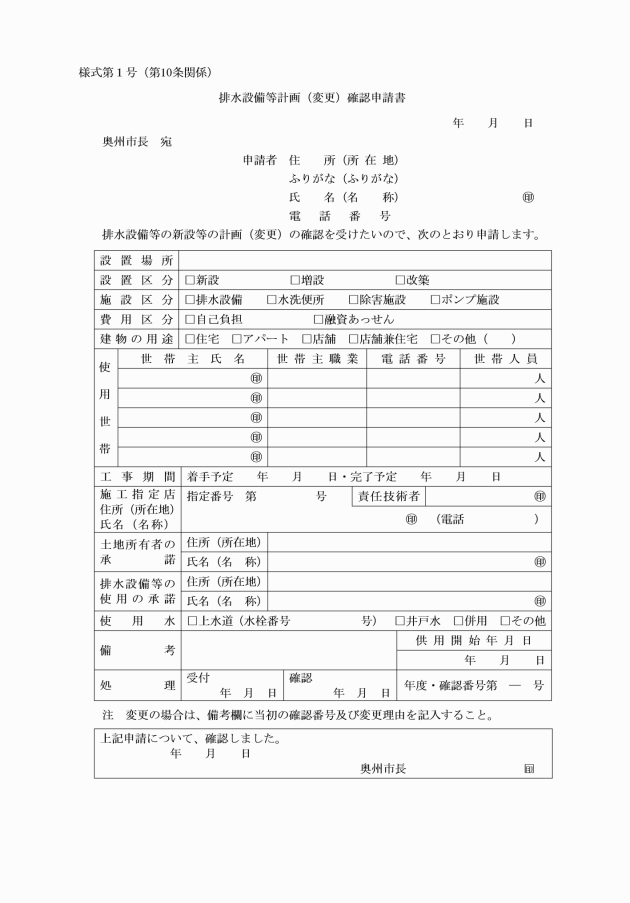

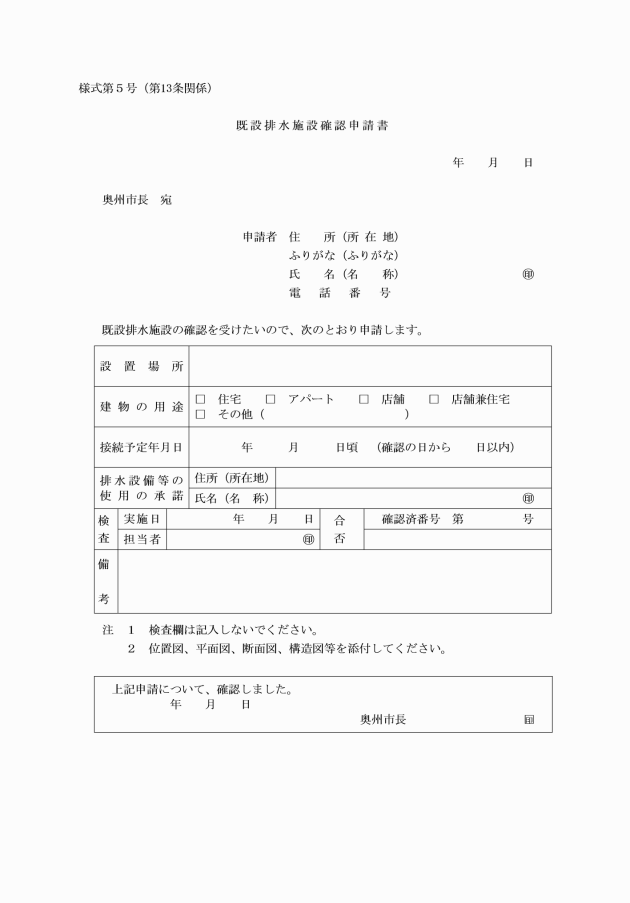

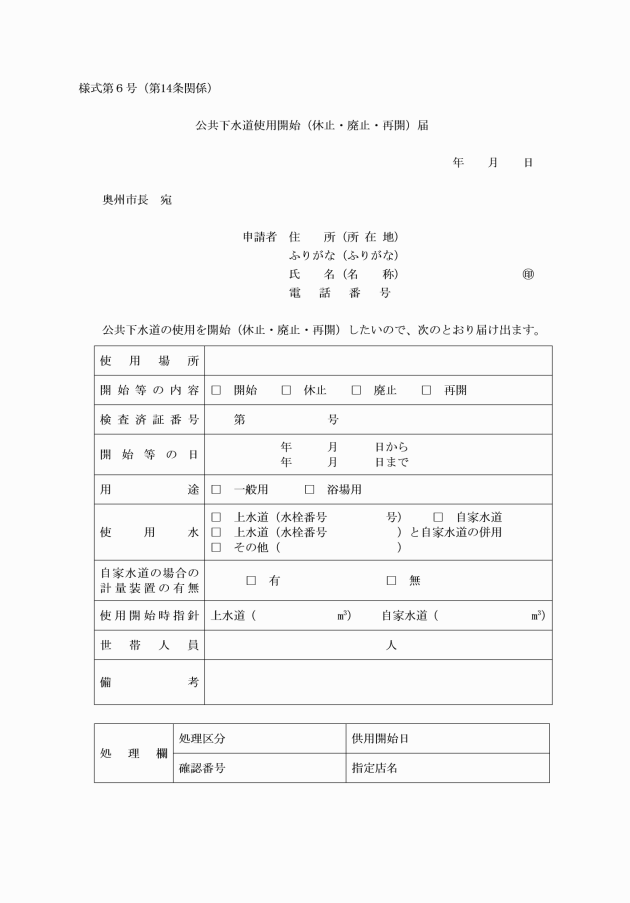

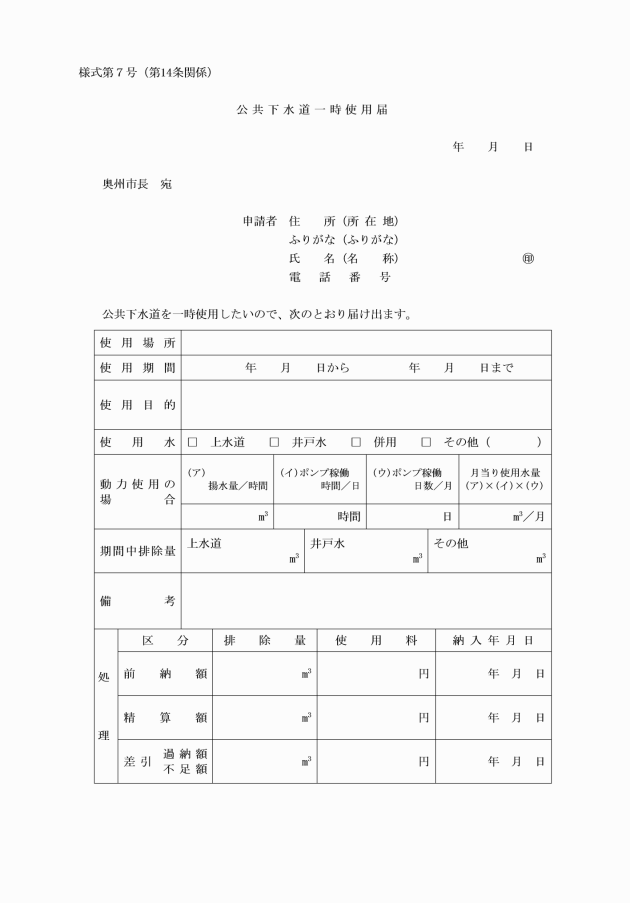

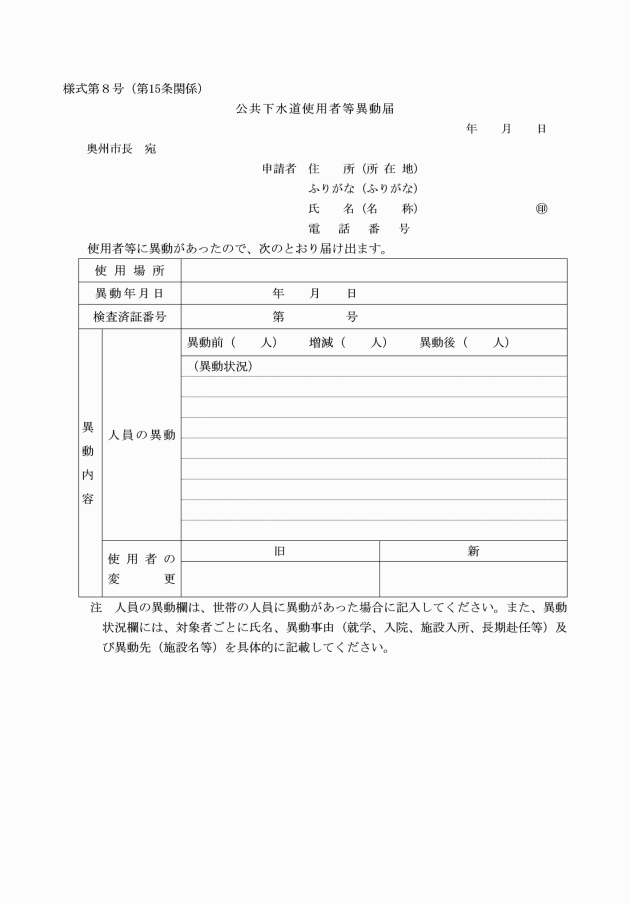

(排水設備等の計画の確認申請)

第10条 排水設備等の新設等の計画の確認又は当該計画の変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類及び図書各1部を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造図

(5) 工事見積内訳書

(6) 除害施設を設けるときは、構造、汚水及び汚物の処理方法等を表示した図書

(7) ポンプ施設を設けるときは、構造、汚水及び汚物の処理方法等を表示した図書

(8) システムを設けるときは、次に掲げる書類及び図書

ア 旧建築基準法第38条の規定に基づく排水のための配管設備の認定書の写し又は下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準適合評価書の写し

イ 排水設備設計図

ウ システムの粉砕装置及び排水処理槽の仕様書

エ システムの維持管理業者を表示した書類

オ システムの維持管理体制、処理水質基準、点検項目及び点検頻度を表示した維持管理に関する計画書

カ システムの維持管理業務委託契約書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、提出された申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

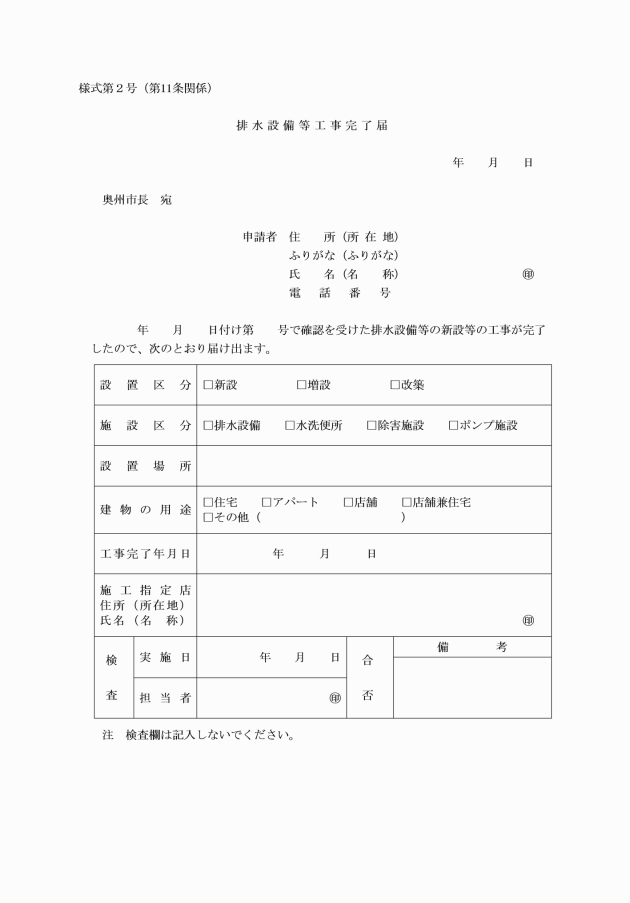

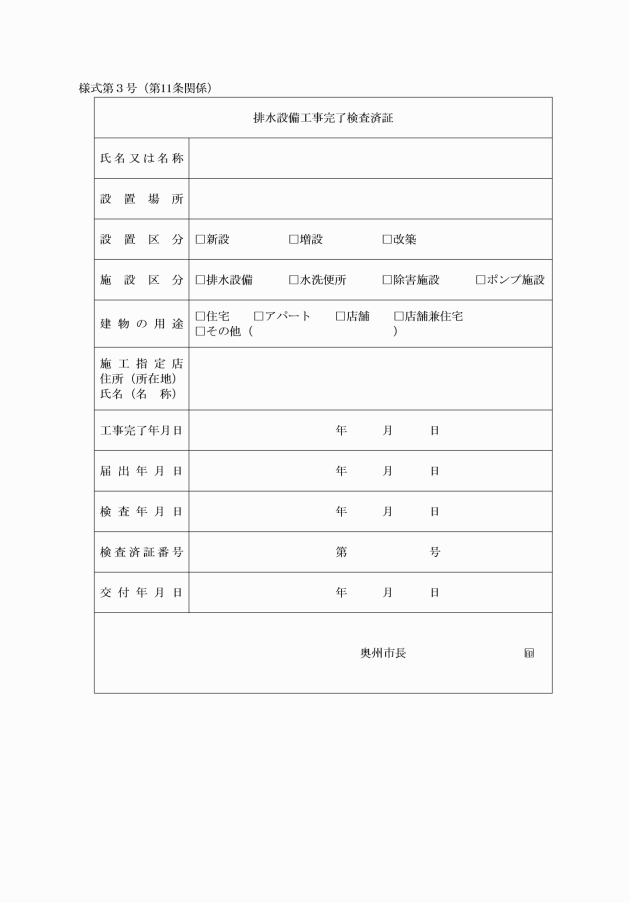

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容の審査及び現地調査を行い、適当と認めたときは、提出された申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

(水道水を使用している場合の届出)

第16条 前2条の規定にかかわらず、水道水を使用している場合の使用の休止若しくは再開又は使用者の異動の届出は、奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)の規定によるこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。

(使用水量の認定)

第17条 条例第25条第1項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところにより行う。

(1) 家事用に使用した場合においては、同じ使用人数で水道水を使用している他の使用者の平均使用水量をもってその使用水量とみなす。

(2) 家事用以外に使用した場合においては、計量装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して定める水量とする。

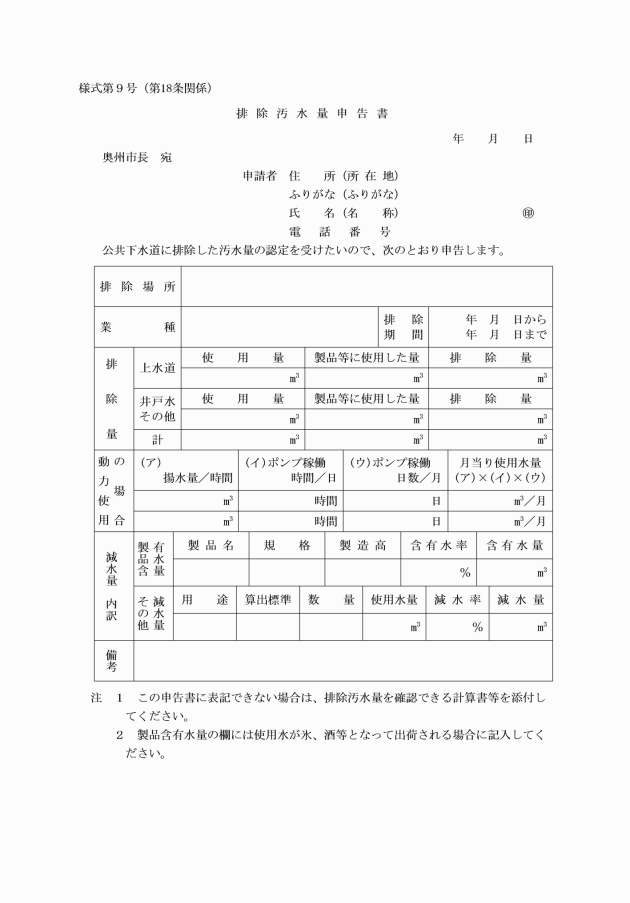

(排除汚水量の申告)

第18条 条例第25条第1項第3号の規定により市長に提出する申告書は、排除汚水量申告書(様式第9号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

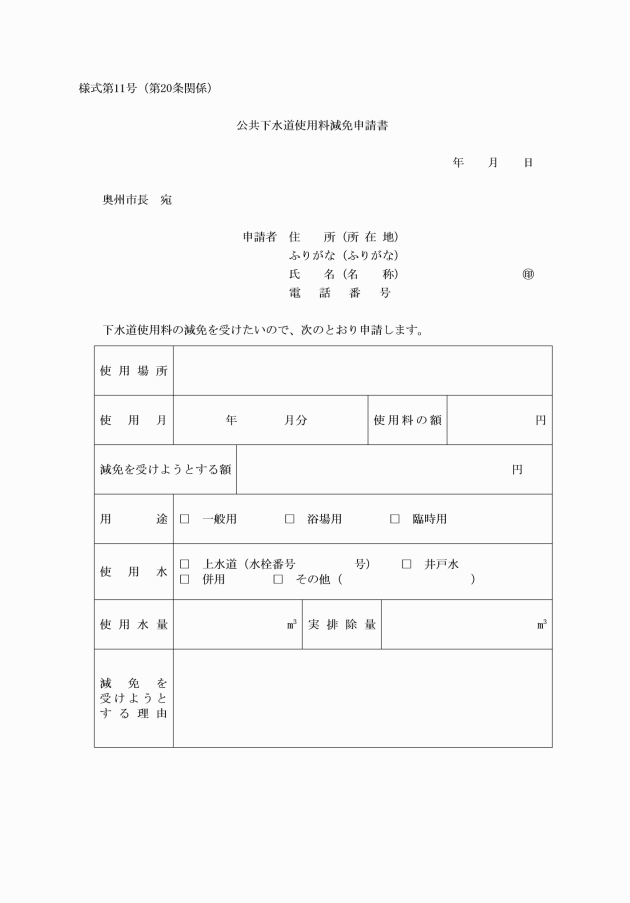

(使用料の減免)

第20条 条例第27条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる特別の理由は、災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合とする。

3 使用料の減免を受けている者は、その減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

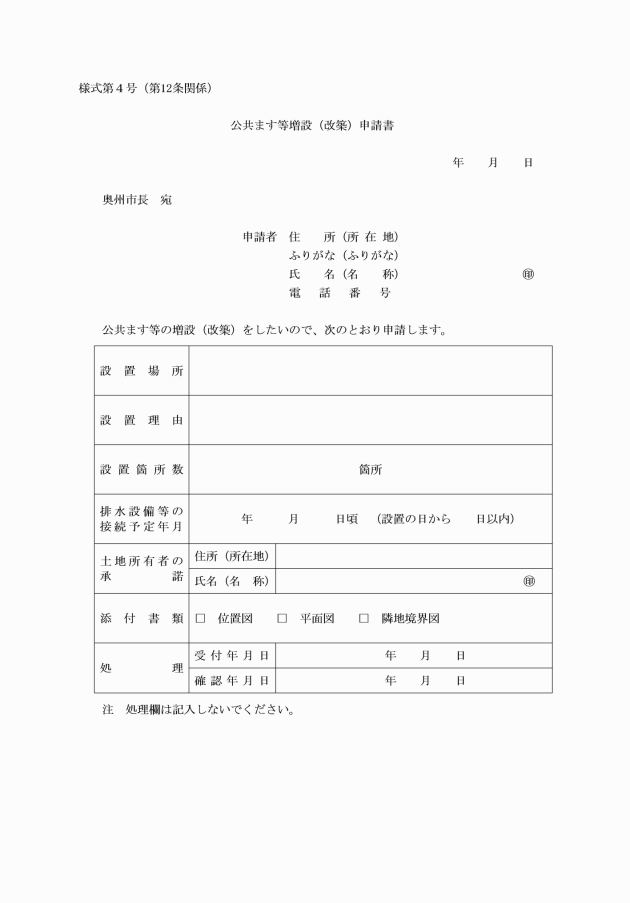

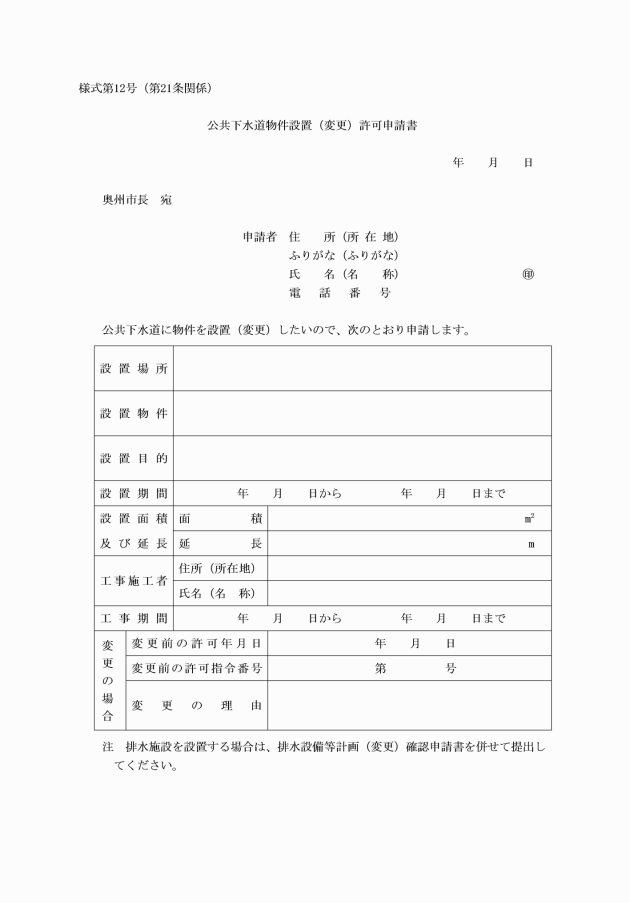

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 物件の詳細図

(5) 隣接等利害関係のある場合は関係者の同意書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。