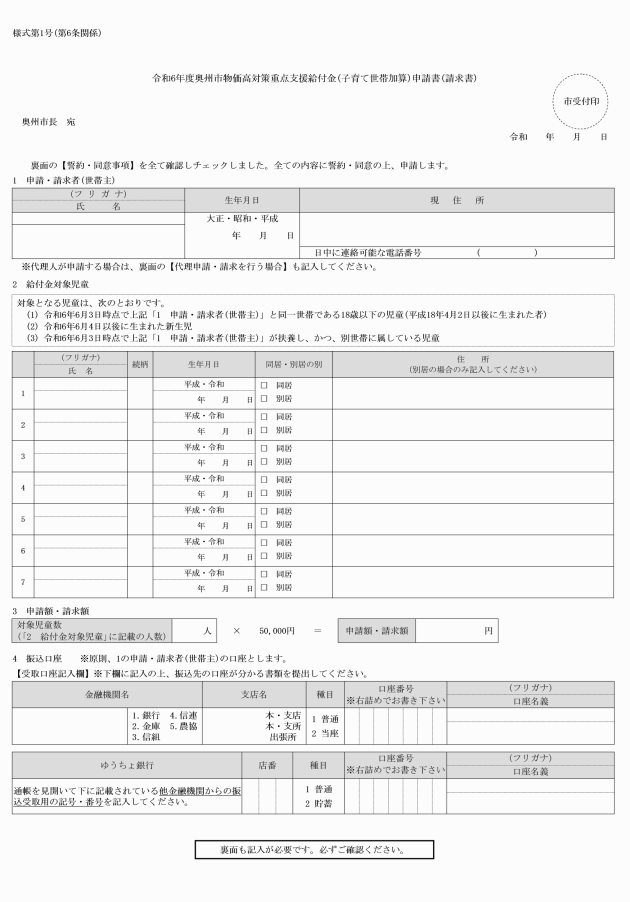

○令和6年度奥州市物価高対策重点支援給付金(子育て世帯加算)支給要綱

令和6年6月20日

告示第213号

(趣旨)

第1条 物価等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対する生活支援を行うことにより、当該低所得の子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、この告示により令和6年度奥州市物価高対策重点支援給付金(子育て世帯加算)(以下「給付金」という。)を支給する。

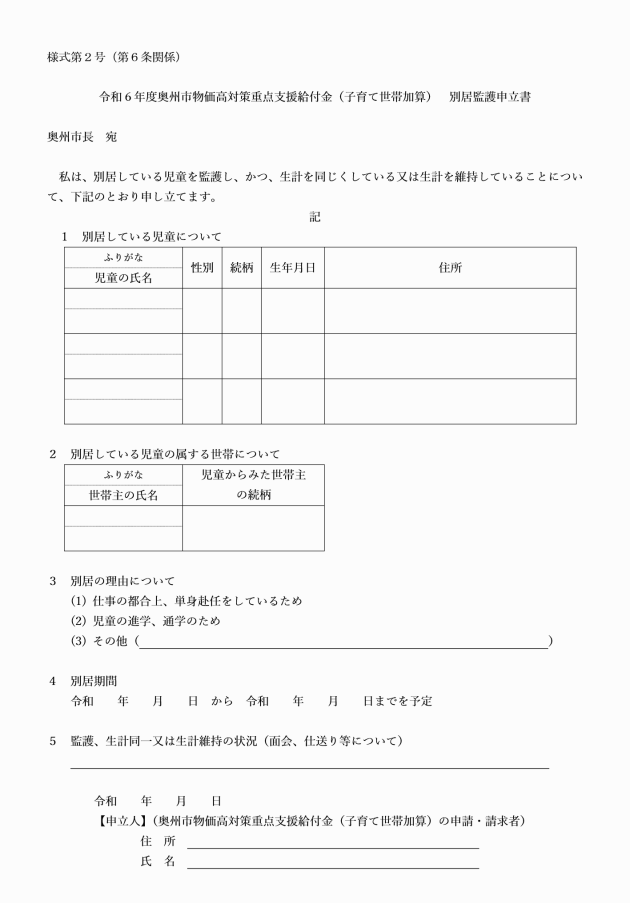

(対象児童)

第2条 給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)は、平成18年4月2日から令和6年9月30日までの間に出生した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年度奥州市物価高対策重点支援給付金(子育て世帯分)支給要綱(令和6年奥州市告示第43号)に基づく給付金又は他の市町村が実施する類似の給付金の支給の要件に該当する者は、対象児童から除くものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給対象世帯)

第3条 給付金の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。

(1) 世帯主が、現に対象児童を扶養していること。

(2) 世帯の構成員が、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)時点において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であること。ただし、対象児童にあっては、基準日の翌日以後に出生した者を含む。

(3) 世帯の構成員が、それぞれ次のいずれかに該当する者であること。

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税の均等割額を免除された者

イ 同法の規定による令和6年度分の市町村民税の所得割が課されておらず、かつ、令和6年度分の市町村民税の均等割が課されている者

(1) 市町村民税の均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 次に掲げる告示のいずれかに基づく給付金又は他の市町村が実施する類似の給付金の支給対象世帯又は支給を受けた者若しくは支給対象世帯の世帯主を含む世帯

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、支給対象世帯の世帯主が現に扶養する対象児童1人につき5万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときはその中から新たに世帯主となった者とし、これにより難いときは死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

(1) 親族からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、自宅に帰れない事情を抱えているもの(基準日において本市の住民基本台帳に記録がないものを含む。)

(2) 次のいずれかの要件を満たす者

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による接近禁止命令保護命令又は同法第10条の2の規定による退去等命令が出されていること。

イ 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、女性相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)及びその関係機関から申出者からの相談に基づく保護(来所相談を含む。)を実施した旨を証する書類が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以後に市外に転出し、かつ、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

2 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

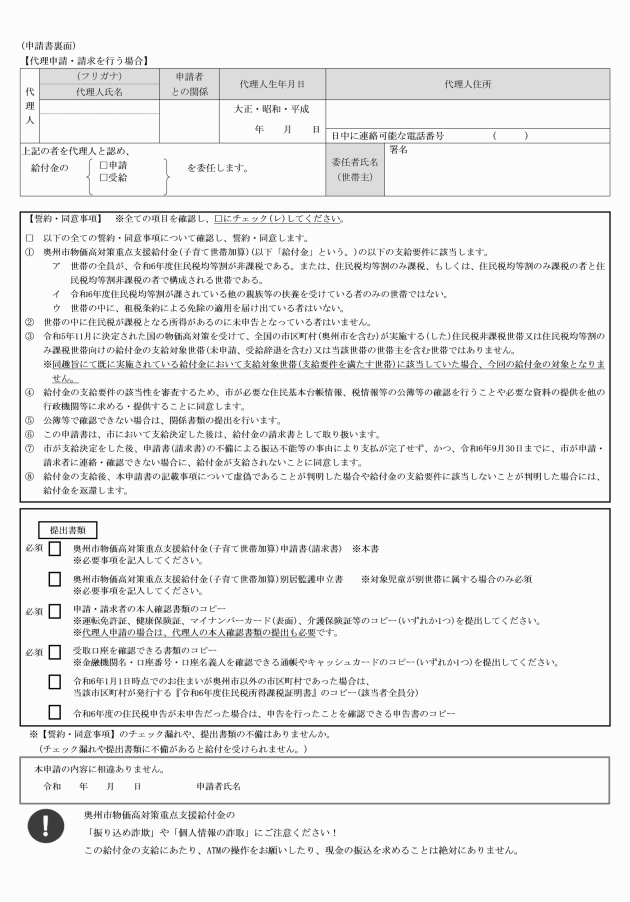

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 受給権者の法定代理人

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 市長は、代理人が支給の申請をするときは申請書に加え、原則として委任状の提出を求めるものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(申請期限)

第8条 給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 給付金の申請期限は、令和6年9月30日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給する。

3 前項の支給は、申請者の本人名義の金融機関口座への振込によるものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他真にやむを得ないと認められるときは、窓口において給付金を支給することができる。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は、受給権者から第8条第2項の申請期限までに申請が行われなかったときは、当該受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条第1項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。