地域ぐるみの被害防止対策

野生鳥獣を寄せつけない地域づくり

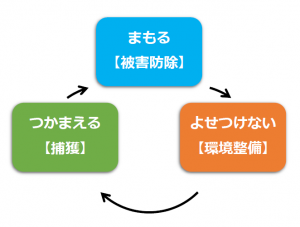

野生鳥獣による農作物被害を減らすためには、「農地を守る被害防除」、「寄せつけない環境整備」、「加害個体の捕獲」のサイクルを繰り返しすすめていくことが大切です。個人で対策を行うことは重要ですが、地域のみなさんが協力して対策をすることで、より効果を発揮しますので、地域ぐるみの対策に取り組みましょう。

まもる-被害防除

野生鳥獣から農作物被害を防止するためには、電気柵の設置が効果的です。電気柵とは、柵に野生鳥獣の鼻や口が触れことにより電気が流れ、その電気ショックにより侵入を防ぐ柵のことです。侵入防止効果を高めるために、設置をしたら常に通電を行い、適切な設置や維持管理を心掛けましょう。

電気柵の線の高さ

- ニホンジカ、イノシシ…棚線は地上から20センチメートル間隔で設置

- ハクビシン…棚線は地上から5センチメートル間隔で設置

よせつけない-環境整備

地域ぐるみで寄せつけない!

農地周辺が野生鳥獣にとって住みやすい環境になっていないか地域全体で確認しましょう。野生鳥獣を呼び寄せない環境をつくり、地域全体で野生鳥獣がよりつかない農地にすることが重要です。

- 耕作放棄地やヤブの草刈りをする

- 収穫しない野菜や果実は撤去する

- 管理していない果樹は伐採する

(注意)耕作放棄地や、林地周辺の見通しが悪いと、野生鳥獣の隠れ家となり、安心して農地に近づくことができるほか、収穫されずに放置された農作物や熟して落ちた柿や栗の実などはエサとなり、野生鳥獣を引き寄せる原因になります。

個人で寄せつけない!

- 取り残し野菜や果実を田畑や庭に放置しない

- 生ごみは適切に処理する

- 餌付けをしない

(注意)食物を野生鳥獣が食べられる状態にしておくことは、本人が意識していなくても餌付けとなりますので注意してください。

つかまえる-捕獲

有害鳥獣捕獲と狩猟により捕獲をしています。

有害鳥獣捕獲

有害鳥獣捕獲は、野生鳥獣が農作物に被害を与える場合やその発生の恐れがある場合に、県や市の許可を受けて実施する捕獲です。

市では、狩猟免許を有する猟友会から組織された奥州市鳥獣被害対策実施隊が、4月から10月にかけてニホンジカとイノシシの捕獲を実施しています。

農作物に被害があり、期間中に捕獲を希望される場合はご相談ください。

狩猟

狩猟は、狩猟区において狩猟対象鳥獣を捕獲するものです。岩手県では、毎年11月15日から翌年2月15日までが狩猟期間となっています。

狩猟を行うには、狩猟免許の取得と狩猟者登録が必要です。

有害捕獲サポーター(わなの見回りの協力)

ニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、奥州市鳥獣被害対策実施隊の捕獲活動の補助を行う有害捕獲サポーターを募集しております。

活動内容

- 実施隊の監督のもと、狩猟免許を持たずに行うことができる補助的な有害鳥獣の捕獲活動(わなの見回り、餌まき)に参加します。

- 定期的なわなの見回り、餌まきなど危険性の少ない活動をおこないます。

- 活動範囲は、サポーターが所有又は管理する農地内です。

サポーターになるには

- 市が開催する安全講習会を受講することで、サポーターに3年間認定されます。

- 地域ぐるみで捕獲体制をつくるため、参加申し込みは集落単位を対象とします。

- 自らの農地を守る活動のため、無報酬の活動になりますが、活動中に負傷などした場合は市が加入する保険で補償します。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日