おうしゅう市議会だより第28号

おうしゅう市議会だより第28号 3月定例会

サムネイル画像下のリンクをクリックするとページごとのPDFファイルを閲覧することができます。

表紙

おうしゅう市議会だより第28号の表紙 (PDFファイル: 341.5KB)

CONTENTS 主な内容

- 3月定例会のあらまし 2ページ

- 施政方針演述に対する質問 4~5ページ

- 一般質問 7~17ページ

- 追跡調査 25ページ

- 私もひとこと 26ページ

- 発行日/ 平成25年4月25日

- 発行/ 奥州市議会

- 編集/ 奥州市議会広報編集委員会

定例会後 年4回発行

2ページ

おうしゅう市議会だより第28号 2ページ (PDFファイル: 585.7KB)

議員発議により議員定数条例を制定

議員定数「34」から「28」へ

土地開発公社の清算、解散に伴い議員も道義的責任

3月定例会のあらまし

平成25年第1回定例会は2月22日から3月21日まで開催し、報告5件、議案等94件が提案されました。

市長・教育委員長の施政方針に対する質問に続き、一般質問には21名の議員が登壇し、市長等の考えを質しました。議案審議は、「特別職の給与に関する条例の一部改正」や、「消防団員の定数等に関する条例の一部改正」、また、国の緊急経済対策に対応する補正予算などを審議し、いずれも原案可決しました。

3月7日から14日までの6日間、平成25年度予算について特別委員会を設け14件にわたり審査し、最終日にいずれも原案可決しました。

常任委員会に付託した請願2件、陳情4件及び継続審査となっていた請願2件のうち、「バス交通計画についての請願」・「地域包括支援センターの本庁集約の中止を求める陳情」は継続審査としました。「広報紙、議会だよりの改革についての請願」・「議員定数の現状維持を求める陳情」及び「奥州スマートインターチェンジ建設の凍結を求める陳情」はいずれも不採択とし、「消費税増税に反対する請願」は採択としました。また、「江刺区内の診療所の存続と充実を求める陳情」については、常任委員会の審査結果は不採択でありましたが、本会議では賛成多数で、陳情を採択しました。さらに「県南広域振興局誘致についての請願」は、常任委員会の審査結果は採択でありましたが、本会議において継続審査すべきとの動議が出され、賛成多数で継続審査としました。このことを受け市議会では、この請願を審査する特別委員会を設置しました。

議会最終日には、市議会議員定数を現行の34人から28人に改定する議員発議案が出され、賛成多数で可決しました。

議員定数「28」来春の市議選より適用

市議会議員の定数については、議会に設置されている議会改革検討委員会において検討を重ねてきたことをはじめ、常任委員会での議論、全員協議会や各会派での協議、また、市民と議員との懇談会でも話題にしてきました。議員の任期もあと一年と迫る中、今定例会最終日に、奥州市議会議員定数条例の制定について「現行の34人から28人とする」議員発議案が提出され、賛成27、反対4で可決されました。このことにより来年3月に任期満了を迎える次期市議選からこの定数が適用されることとなります。

質問

28名とする根拠は何か。また、市民と議員の懇談会で、市民の意見をどのように捉えているか。

答弁

全国市議会議長会の調査では、奥州市と同規模の自治体の平均が27人であること、また、市の総人口が減少していく中で市政課題の行財政改革の観点も考慮した。市民の意見も現状維持と大幅削減を求める意見とがあったが、議会としては、諸情勢からして大幅削減ではなく、小幅な削減とする考え方が圧倒的に多かった。

発議案第40号 奥州市議会議員定数条例の制定について

- 反対討論

全国市議会議長会資料も参考にして28人にするということだが、それぞれ人口・面積ともさまざまである。奥州市は広大な面積を有し、合併して7年経つが一体感の醸成がままならない状況の中で、市民の声が議会に通るのか懸念されることから反対する。 - 賛成討論

定数の大幅削減や現状維持または増員すべきなどさまざまであるが、市民の大方の意見は大幅削減ではなく、ある程度の削減はやむなしの声である。人口の推移は予想を上回る早いペースで減少の一途をたどり、また岩手競馬、水沢病院、土地開発公社の問題に一定の道筋がつけられたとはいえ、財政の厳しさは一段と増すものと想像される。一体感の醸成に向け市民と議員の懇談会等の回数を増やすなど配慮しながら、議会として一歩踏み込んだ今回の判断であり、条例制定に賛成する。

3ページ

おうしゅう市議会だより第28号 3ページ (PDFファイル: 699.7KB)

執行者と共に報酬50%カット(1カ月)

市土地開発公社の清算が今年度末で結了する見通しとなったことに伴い、公社解散に対する道義的責任を明確にするため、市長、副市長及び監査委員の平成25年4月分給料月額(監査委員は報酬月額)を50%減額する条例の一部改正を行いました。また、市議会議員についても同様に道義的責任を明確にするため、議員報酬月額を市長等と同率で減額する条例の一部改正を議員発議により提案し全会一致で可決しました。

- 市議会議員(33名)

平成25年4月分 報酬50%減額 - 市長・副市長

平成25年4月分 給料50%減額 - 監査委員(3名)

平成25年4月分 報酬50%減額

質問

この3月をもって土地開発公社を清算する。市長は先頭に立って、今回解決への道筋を立てた。道義的な責任で、4月の給与50%をカットするが、どのような思いからか。

市長

市長給与については、就任後の6月定例会後、10%カットしている。その後、類似団体の首長と比較して最も安い給与にしなければという思いからさらに3%カットしている。それに加え、今回1ヵ月の給与の50%をカットする。土地開発公社の問題を先送りすることなく、解決することを公約としている。経営責任を取り、今後移管された土地をしっかりと販売しながら、市民負担をできるだけ軽減していく。現職の市長として一定の責任、けじめをつけ、今後は財政改革に取り組んでいく。約30億円の債権を放棄することは、過去からの継承であったにせよ、現職の市長は自分であり、副市長も連帯の思いである。監査委員の方々も自発的な思いからのものである。

質問

公約を実現し、給与をカットするということがあるのか。

市長

30億円という負債が発生したことも事実である。それに対する市民理解という面もあり、後ろを振り返るだけでなく、前を向いて進んでいきたい。

議案第12号 奥州市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

- 反対討論

この議案でもって土地開発公社の問題に終わりを告げるという意図も分からないでもないが、市民の多くは給与削減に反対している。昨年11月から12月の全員協議会、12月定例会においては、法的にも道義的にも可否がない、責任がないと言い切っているが、議会や市民が騒いで、これじゃだめだということで、この議案提案になったが、最初からこういう責任のとり方をしていれば違った捉え方をしている。また前の土地開発公社の体質を引きずっていると感じられることから反対する。 - 賛成討論

今回市長は土地開発公社の検証報告を受け、自らの道義的責任をけじめとして、現職市長の覚悟として具体的な形にしたことを評価する。個別の用地取得案が、その都度理事会に諮られておらず、適切な判断と決定のプロセスが不透明なまま大規模な投資が行われたと指摘されている。これは歴代トップの責任はさらに重いであろうと私は思っており、報告書に準じて自らを処した市長の行動を理解し、賛成する。

4ページ

おうしゅう市議会だより第28号 4ページ (PDFファイル: 387.9KB)

市長・教育委員長の施政方針演述に対する質問 Q&A【抜粋】

市長に対する質問

質問

市長就任以来3年目であるが、総括を踏まえての平成25年度施政方針の重点項目は。

答弁

行財政改革を第一に掲げてきたが、特にも土地開発公社、水沢病院、岩手競馬の3課題は緒についたばかりだが、一定の道筋はついたと思っているし、協働のまちづくりは発信できたと思っている。平成25年度は人づくりを中心とした協働のまちづくりで地域活性化を図っていきたい。また、庁内の意識改革を醸成し一つの奥州市を創り出したい。

質問

(仮称)奥州市立病院・診療所改革プランの内容は。

答弁

現在の医療改革プランは平成25年度で終了する。地域医療計画懇話会を組織し、平成26年1月を目途に平成26年~30年度5カ年の奥州市の医療のあるべき姿のプランを策定する。

質問

保育所、幼稚園等公的施設を民間開放するとあるが。

答弁

民間に全て委ねるのではなく、安定的に経営していくため民間の力を借りさらに発展させていくための方策を考えていく。

質問

市政方針の中で、掲げた目標に程遠い、これまでの反省をもとにとあるが。

答弁

市民の皆さんに奥州市のおかれている行財政の状況について説明が不足していたこと、行財政改革でもう少し切り込む余地があったことは反省している。任期最終年度なのでしっかり力を尽くしていく。

質問

(注釈1)プライマリーバランスは。

答弁

平成25年度の市債(借り入れ)は62億9千万円、償還は82億5千万円で19億5千万円の黒字である。

質問

消防団員の確保対策は。

答弁

施設整備、備品等の充実とともに、組織の状況等を消防団幹部と話し合い、活動しやすい状況をつくり団員確保に努めていく。

質問

東京電力との懇談会で稲わら、牧草の処理、汚泥の設置場所等について要望したが、実質ゼロ回答と思っている。どのように打開していくか。

答弁

要望に対してほとんど明確な回答がなかった。補償の請求についても精査中であるとしてゼロ回答に近かった。また市に窓口設置の要望も出したが仙台のコールセンターで対応するとの回答であった。今後も引き続き要望、補償の要求を粘り強く行っていく。行政として被災者支援、農産品の安全確保対策、風評被害対策等、県と連携を取りながら万全を期していく。

質問

平成25年度もシンクタンクは設置するのか。

答弁

平成24年度3次にわたる提言をいただいたが、平成25年度は設置しない。

5ページ

おうしゅう市議会だより第28号 5ページ (PDFファイル: 542.8KB)

教育委員長に対する質問

質問

小・中・一貫教育の現状は。

答弁

現在、前沢小学校・中学校で実施しており、中一ギャップを解消したいということや学力向上を図るなどのねらいで実施している。一人の先生が、小学校・中学校の両方を受け持つなどにより、共通項を見出すことができ、9年間を見通して対応できるもの。一貫した形で行うことにより成果が上がると考えている。

質問

就学援助費の対象項目が2項目追加されたが、クラブ活動費についてはどうか。

答弁

生徒会費、PTA会費が追加された。次はクラブ活動費だが、何とか取り組んで行きたいと考えている。

質問

いじめ対策の現状について。

答弁

いじめについては、問題対策など対策委員会を設け、ケース会議も開催している。対応を学校にのみ任せるのではなく、しっかり対応したい。その上でも、子どもの権利条例が基本であり、しっかり理解していただくように努力したい。

質問

国体を契機に、カヌーなどの特徴的なまちにしていくことが望まれる。カヌー会場を仮設ではなく、国際規格に整備すべきでは。

答弁

カヌーは、競技人口が少ないのが実態である。また、胆沢川の上流が会場となるが、以前の岩手国体の際には種目がなかった。仮設は県が設置するが、水利権や漁業権の問題もあり、ダム工事事務所の担当と協議中である。

質問

給食のアレルギーで小学生が死亡するという事故が起きた。当市のアレルギー対策について。

答弁

保護者のアンケートをしっかり取って対応しており、(注釈2)アレルゲンを抜いた食事など現在87名の児童生徒に対応している。万が一ということがないようにしっかり対応したい。

質問

食育の現状は。

答弁

知育・徳育・体育が根幹であり、それを支えるのが食育である。この間、意見交換会を行ったが、家庭の中でしっかりやられていないのが実態であり、今後しっかり取り組みたい。

質問

県教委は、新年度から小学3年生まで少人数学級を拡大するが、当市はどう対応するか。

答弁

少人数学級にするか、少人数指導にするかは、市町村に判断を任せられており、当市は、少人数学級で対応したい。実際のところ、一クラス35人でも多く、25人位が良いと考えている。

用語解説

(注釈1) プライマリーバランス

国や地方自治体の財政状態を示す指標の一つで、市債(借金)発行額を除いた歳入と、公債費(借金の返済費用)を除いた歳出の収支であらわされます。プライマリーバランスの黒字化とは、新たな借入額が返済額を下回っているため、市債の残高が着実に減少することになります。

(注釈2) アレルゲン

アレルギー疾患を持っている人の抗体と特異的に反応する抗原のこと。

人事案件を同意

平成25年3月31日をもって任期満了となる教育委員会の委員の後任候補者を全会一致で同意しました。

新任者

高橋 れい 氏

(衣川区)(高の字は正しくはハシゴダカ)

6ページ

おうしゅう市議会だより第28号 6ページ (PDFファイル: 780.1KB)

議案の審議

質問

『奥州市新型インフルエンザ等対策本部』の設置に伴い、「…等」というのは、どのような場合を想定されるものか。また「対策本部」をどのような状況の場合に設置され、解散はどんな時か。

答弁

新型インフルエンザと同様の非常に危険性のある感染症が流行した場合を想定しての「…等」と理解している。また「対策本部」を国、県が設置し、専門家が感染の流行状況を判断して緊急事態宣言を発令し、これを受けて市町村の対策本部が設置される。そして緊急事態宣言が解除された時点で解散となる。

質問

介護サービス事業所の利用者へのサービスや働いている人たちの実態などをどのように調査しているか。

答弁

介護サービス事業所の実態についてのルールを設けての調査は今のところしていない。介護保険の運営協議会、地域密着型のサービス運営委員会等の各種の会議でサービス事業者、法人の方々に委員になってもらい、介護サービスにおける実態の情報を聞いており、具体的にどのように反映していくかは今後の課題となっている。

質問

東北本線水沢・金ケ崎間こ線橋新設工事をJRに委託しなければならない理由は何なのか。合併特例債を使用した工事費47億円のうち、JR分の工事費7億4750万円の根拠はどのようにして決められたのか。

答弁

東北本線を旅客列車や貨物列車が運行する。そのため安全な工事が求められるもので、鉄道をまたぐ橋の部分についての工事はJRの工事部が委託するものとなっている。工事費は互いの積算をもとに決定した。

質問

衣川区のブロードバンド環境をつくるために「光ファイバーを設置」する工事であるが、これによって衣川区の対象エリアはどれくらいになるか。

答弁

工事費は2億6400万円を見込んでおり、その内1/3は国からの交付金、2/3は辺地債を充当させたいと考えており、対象戸数は308戸で95%を占める。

補正予算の審議

質問

扶助費が3500万円ほど増加しているが、どんな理由か。また生活保護費の申請には民生委員の意見書が必要か。

答弁

扶助費の増加は保護世帯、人員の増加によるもの。昨年の1月1日で600保護世帯が、現在628世帯になっている。また人員は819人から848人に増えている。生活保護費を申請する段階で、その人の地域での生活の様子を民生委員の報告をもらっている。

条例の制定・一部改定

- 奥州市住民投票条例の一部改正

- 奥州市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定

新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときに設置すべきこととされる奥州市新

型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるもの。 - 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

- 奥州市位置指定道路適正管理奨励条例の制定

- 奥州市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行により、市内の介護老人福祉施設の入所定員、介護予防サービス事業者等の指定の基準を定めるもの。 - 奥州市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

- 奥州市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

- 奥州市道路の構造の基準を定める条例の制定

- 奥州市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定

- 奥州市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定

- 奥州市情報公開条例の一部改正

- 奥州市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

市土地開発公社の解散に対する道義的責任を明確にし、市長及び副市長の給料月額並びに監査委員の報酬月額を減額するため、所要の改正をするもの。 - 奥州市手数料条例の一部改正

- まえさわ介護センター条例の一部改正

まえさわ介護センターに指定管理者制度を導入するため、所要の改正をするもの。 - 奥州市老人福祉センター条例の一部改正

施設の老朽化が著しい市前沢老人福祉センターの機能を前沢健康管理総合センターに移行することとし、市前沢老人福祉センターを廃止するため、所要の改正をするもの。 - 奥州市生活改善センター条例の一部改正

- 奥州市道路占用料徴収条例及び道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の一部改正

- 奥州市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

非常勤の消防団員の定数と実数に差異があることから、実数に応じた定数に改めるため、所要の改正をするもの。 - 奥州市営バス条例の一部改正

市内を運行するコミュニティバスの運賃体系を統一することに伴い、市営バスの使用料を改めるとともに、運転免許証を返納したことによって運転経歴証明書の交付を受けた者に対する使用料の割引制度を導入するため、所要の改正をするもの。 - 奥州市民ワークプラザ条例の廃止

- 栄町コミュニティ防災センター条例の廃止

7ページ

おうしゅう市議会だより第28号 7ページ (PDFファイル: 404.3KB)

ここが聞きたい一般質問

一般質問とは?

議員が市の仕事全般について、市長などに報告を求めたり、将来の方針等について質問することをいいます。

一般質問は各定例会の本会議で行われます。

今定例会の一般質問は、21人の議員が登壇し、行政運営について市長及び教育委員長等の考えを質しました。

質問、答弁の要旨を掲載します。(文責は質問議員)

質問議員

- 佐藤 郁夫(市民クラブ) 7

- 佐藤 邦夫(市民クラブ) 8

- 中西 秀俊(創政会) 8

- 及川 善男(日本共産党) 9

- 飯坂 一也(公明党) 9

- 関 笙子(創政会) 10

- 佐藤 克夫(創政会) 10

- 菅原 明(日本共産党) 11

- 遠藤 敏(創政会) 11

- 小野 幸宣(創政会) 12

- 藤田 慶則(創政会) 12

- 千田美津子(日本共産党) 13

- 高橋 瑞男(政凛会) 13

- 高橋 政一(市民クラブ) 14

- 阿部加代子(公明党) 14

- 千葉 正文(市民クラブ) 15

- 小野寺隆夫(爽志会) 15

- 千葉 悟郎(市民クラブ) 16

- 今野 裕文(日本共産党) 16

- 菅原 由和(爽志会) 17

- 内田 和良(無会派) 17

佐藤郁夫(市民クラブ)

- 国際リニアコライダー(ILC)の取組みは

- 土地開発公社経営検証報告書に対する見解は

質問

国際リニアコライダー(ILC)について、根本復興大臣は「国として取り組むべきものだ」また、下村文部科学大臣は「関係国に政府間協議を呼びかける」と発言し、これまで研究者レベルが主だった国内誘致に政府が本腰を入れた姿勢を示したと報道されている。一関市は市政方針で誘致のため「学術研究都市構想」を明確に打ち出している。奥州市としての推進方策は。

市長

県、他市町村と連携しての北上山地への誘致を第一義的に考えている。市としての計画づくりは進んでいるし、県とは綿密に協議している。また、他市町村とも連携を取っている。全身全霊を傾注して北上山地への誘致に努めていく。

質問

土地開発公社解散に向けて過去の経営を検証するため第三者機関を設置し、検証報告書が提出された。その内容は首長、公社役員、議会の責任が重いと指摘されている。報告書に対する市の見解及び市民公表、説明会の時期は。また、公社解散に伴って会計処理が一般会計となり明確にならない。特別会計的な別建てとし、市民に分かるようにすべきだ。さらに、最低年2回は広報等に掲載し公表すべきと考えるが。

市長

現職首長・公社理事長として道義的責任があると認識し、平成25年4月分報酬50%カットとした。公社解散が3月末なのでけじめをつけるべきと判断し、今の時期とした。市民公表、説明会は新年度の出来るだけ早い時期に開催する。会計処理は特別会計になじまないので一般会計の中で明確に区分していく。出来るだけ分かりやすく、公表できるよう検討していく。

8ページ

おうしゅう市議会だより第28号 8ページ (PDFファイル: 508.9KB)

佐藤邦夫(市民クラブ)

- 地域医療のあり方と将来は

- 市民新年交賀会のあり方は

質問

胆沢病院が弱体化しつつある現状から、市立病院と診療所がどうあるべきか、総合的に検討することが緊急の課題である。県立病院と民間医療機関との役割分担を明確にし、水沢病院の将来像を描いて欲しい。水沢病院については建物、設備の老朽化が著しく進んでいる現状から、移転・新築を考えるべきだと思うし、県立病院などと定期的に話し合う常設の協議会を立ち上げることを提案したい。

市長

次期「岩手県保健医療計画」に沿い、地域医療における市立病院、診療所のあり方と、機能分担と連携強化などを図る(仮称)奥州市立病院・診療所改革プランを策定して、目指すべき姿を明確にしたい。また県立病院との常設の協議会については、設置の方向で検討する。

病院管理者

提案に関しては同感である。移転新築によって、胆江保健医療圏の急性期医療維持機能を確保する以外にないと考えている。実現には多額の建設費が必要になるので、市が新年度策定する「市立病院・診療所改革プラン」の中で検討され位置づけられるよう、市と協議したい。

質問

水沢で開催される奥州市新年交賀会で、市政功労者表彰が行われる。多くの市民の方々に参加していただくためにも、各区から必ず1人は選出し、また議員や公務員OBが中心の選出ではなく、各地域で目立たないながらもコツコツと長年地域のために貢献してきた、いわば「縁の下の力持ち」のような方も選んで欲しい。合わせて長年の「内助の功」をねぎらうためにご夫妻でご招待したらいかがか。

市長

ご提案のように前向きに検討する。

中西秀俊(創政会)

- 江刺区内診療所は奥州病院の医師派遣で存続へ

- 安定的に一年後も継続を願う

質問

梁川診療所への水沢病院の医師派遣打ち切りの経過は。

市長

同院は病床稼働率100%となり、救急受入れを一時停止したこともあり、病院から市側に医師の負担軽減や診療体制の見直しを求められている。現在の医療の資源を集中管理し、最大の効果を発揮することが市全体の医療向上や市民の安心安全の確保につながる。

質問

診療所を安定的に継続するために関係機関への協力要請行動は。

市長

奥州病院にお願いし了解をいただいたので継続できるように進める。平成25年度は江刺区内に開設されている4診療所すべてにおいて奥州病院が医師派遣を請負い、一年間の診療継続は可能となる見通しである。

質問

開設により地域の高齢者や交通弱者は金銭的、身体的、時間的負担の軽減が図られる。都市部の医療の充実・集中は大切だが、通院することが困難になる高齢者も増加する。診療所を存続し、「継続」させていく必要があるのではないか。

市長

江刺区内診療所の市立の運営は平成25年度末で廃止する。診療や健康管理を行えるかかりつけ医による診療が患者の命を守る。

質問

来年度の診療スケジュールや次なる交通手段の一手は。

市長

従来の月2~3回の診療で患者にとって安全安心を十分担保する。交通手段の確保は公共交通対策の観点からも適切な方策を考える。超高齢社会にも対応した在宅医療の拡充など、地域住民が安心して生活できるよう、へき地医療における医療のあり方について検討する。

9ページ

おうしゅう市議会だより第28号 9ページ (PDFファイル: 457.5KB)

及川善男(日本共産党)

江刺区内の診療所は存続すべきだ

質問

市長は施政方針で、職員の士気やモラルの低下を指摘し、その要因として人件費の削減をあげている。そういう面もあると思うが、職員の多くは公務員として市民の、全体の奉仕者として働く高い志と気概をもって職に就かれた方々だ。しかし現状は職員の創意や提案が受け入れられる体制ではなく、覇気や意欲が出にくいのではないか。際限のない市役所のダウンサイジングは職員を疲弊させ、結果として被害を受けるのは市民だ。必要な人材は確保すべきではないか。

市長

いま全体の予算総額を圧縮しており、これまで行ってきた事業を一割・二割カット、スクラップしてくれなど、強い守りの業務を強いている。そのような中で希望や予算を与え、やる気を起こすという状況にいたっていないことは申し訳ないと思っている。ただ、今の財政状況からすれば、スマートな奥州市を作り上げていくということは避けて通れない道だ。市民や職員に対して、どうあるべきかという説明が不足していたと反省している。

質問

江刺区内の診療所は、存続すべきではないか。どこに住んでいる市民でも、診療所であっても施設・設備が整ったところで医療サービスが受けられることが求められており、そのために国から交付税措置がされているのではないか。

市長

江刺の診療所は平成25年度で廃止する。診療所の整備以前に医師確保がままならない中で、できるだけ医療資源を集中させ、しっかりした医療サービスを行っていきたい。

飯坂一也(公明党)

- 協働・共助による除雪を

- 迅速な道路の安全対策を

質問

この冬の除雪に関わる問題点と課題は何か。

市長

要望件数の一番多かったのは、除雪路線の追加や早く除雪してほしい等で194件寄せられた。自宅前に雪を置いて行かれた等の苦情が99件、融雪剤の散布及び配布の依頼が45件あった。

質問

今年度の経費は、どの位か。

市長

主に除雪委託料になる。約5億2500万円を見込んでいる。昨年は3億5100万円、一昨年は3億1500万円だった。

質問

除雪は行政や福祉除雪だけではなく、地域の協働・共助による取り組みも必要ではないか。それにより、さまざまな要望に応えられるし、地域の連帯感の向上や活性化にもつながると考えるが。

市長

協働により取り組む場合には、実施するための体制づくりが不可欠となる。関係部署や組織と連携し、連絡協議会を早めに立ち上げ、協議したいと考える。

質問

昨年実施した通学路の対策の継続についてどう考えるか。

市長

教育委員会と関係機関の合同点検について今年度も継続して行う。

質問

歩行者優先の考え方の浸透が大切と考える。一つの施策である「ゾーン30」の推進についてどう考えるか。

市長

歩行者の通行を優先するために、最高速度を時速30キロメートルに規制する「ゾーン30」について、市道花園杉ノ堂線430メートルの区間を警察が主体で調整中である。

10ページ

おうしゅう市議会だより第28号 10ページ (PDFファイル: 443.5KB)

関笙子(創政会)

- 副市長を2名体制にしては

- 前沢福養線整備の請願採択後の状況は

質問

人口が予想を超えて減少し、高齢化率も30%を超え進行している。市の財政も県下のトップで硬直化しているが、今の市政で解決すべきと考える。市は次世代に明るい未来を残すべく国際リニアコライダーの誘致に積極的に取り組んでいる。積極的な市政運営を強固にするため副市長を2名体制にし、この難局を乗り切るべきではないか。

市長

市の条例は副市長2名体制を可能としている。当面は現体制のままこの難局を乗り切りたいと思っている。市の現状を判断しながら身の丈に合った無理のない市政運営を心掛けていきたい。

質問

請願者260名による前沢福養線整備の請願は平成19年8月に議長に提出された。議会で採択されてから5年以上が経過している。経過と現状は。

市長

とりあえず調査費として予算を計上したが、国交省とJRの今後の計画との整合性について現状を見極めている状況である。

質問

市民の生活向上や住民自治の目的で、市に対しさまざまな要望活動ができることになっている。請願に込めた市民の思いについて市長の考えは。

市長

市民の要望には真摯に耳を傾けている。請願等には特に願意をしっかり汲み取っていきたいと思っている。

佐藤克夫(創政会)

- 協働のまちづくり推進上の課題は

- 社会教育における地区センターの役割は

質問

協働のまちづくり推進にあたって、地域コミュニティ計画の見直しをどう進めるか。

市長

コミュニティ計画の見直しのポイントとして、地域の未来を見通した実施事業の見直し、協働のまちづくりの人材育成、自治会、諸団体を含めた市民主体の活動を中心とする。自治基本条例を基本にまちづくりを推進していく。

質問

協働のまちづくり推進の担い手をどう育成していくか。

市長

今年度アカデミー開催等により、協働のまちづくりの人材育成を進め、各地区・団体からの要望に応えたい。各地区の主体的活動・個性ある活動の中から、まちづくりリーダーが育成されていくことを期待している。

質問

社会教育における地区センターの役割は。

市長

地区における社会教育の課題に対して、各地区センターが拠点となって、地区と教育委員会が連携のもとに支援ネットワークを整備し、地区が主体的に活動を展開し社会教育の充実を図っていく。

質問

地域の教育力育成の担い手をどう育てるか。

教育委員長

社会教育が地区センターに一元化され、地域の教育力が問われている。学校・家庭・地域の教育力が諸活動を通じて発揮され、併せて教育力育成の担い手としても期待できる。生涯学習推進センターを中心に連携を深め、支援ネットワークを整備し、社会教育の充実を図る。

11ページ

おうしゅう市議会だより第28号 11ページ (PDFファイル: 512.2KB)

菅原明(日本共産党)

- 防災への備えを万全に

- 放射能汚染対策の充実を

- 被災者の住宅確保を早急に

質問

奥州市は、二度にわたる大きな災害に見舞われた。自主防災組織の避難訓練の充実と、指定避難所が、より分かりやすい看板にするよう、検討すべきではないか。

市長

毎年定期的に防災訓練、避難訓練を実施しているが、組織の活動に差があるのが現状だ。地域の多くの方が参加できる体制で、訓練に取り組めるよう、関係機関と連携して進めていく。看板については、より分かりやすく、確認しやすい表示板にしていく。

質問

市では、子どもの内部被爆検査を実施したが、今後も継続して検査を希望する方については、実施するべきであると考えるが。食品検査体制については、水沢区1ヵ所だけでなく、放射線量が高い、前沢区や衣川区でも検査出来るように検討する考えはないか。

市長

内部被爆検査は3月までに終了し、結果がまとまり次第公表する予定になっている。来年度以降の調査の継続は、今年度の結果を見て判断したい。食品検査は、検査機器の移動や人員の確保など問題があるので、予約の際、ケースバイケースで対応していく。

質問

大震災で住宅の被害を受けた被災者の復旧復興はどのような状況か。また、前沢区に新設が予定されている市営住宅の建設年度を前倒しして進める考えはないか。

市長

生活再建等調査を実施した結果、2月18日現在で、42世帯がまだ方向性が決まっていない。市として目途が立つまでフォローしていく。市営住宅保全計画の中で前沢区に24世帯建設の方向を定めた。市有地活用に当たり、前沢区の住民の方や、地域からの意見もふまえ合意を得て進めなければならないので、その作業を平成25年度からと考えている。

遠藤敏(創政会)

- 結婚支援センターを設置し強力な結婚支援を

- 小学校統合後の空き校舎の活用どうする

質問

少子化は、まちが活気を失い、色々な分野の人材不足や労働人口、消費人口の減少による地域経済の衰退、家庭や地域の崩壊等につながるもので、その影響はいたるところに出てきている。結婚支援センターを設置し強力に結婚支援体制をつくるべきではないか。

市長

提案に沿って検討し、現在出会い創出事業を実行している方々には継続していただき、コンセンサスをとりながら支援センター設置に向け進めて行きたい。

質問

晩婚化の中でハイリスク出産の確率が高くなっている。産科医療体制の整備は急を要する案件ではないか。

市長

周産期医療として産科を営むためには産科医が複数名のほか10名程度の医療チームを編成する必要があり、医師不足の現在その体制は困難だ。

質問

土地開発公社からの移管土地の処分について、どう検討している。

市長

マイアネタウンなど一般分譲地は一年ごとの販売目標を掲げ今後15年で完売をめざす。それ以外は一筆ごとの処分や活用方針の計画を立て、完了まで確実に管理する。処分、活用は10年で完了をめざす。

質問

小学校統合が一年後に迫っているが、空き校舎の活用についての検討がどのように進んでいるか。

市長

維持管理経費の負担をできるだけ減らすため、取り壊しを含めた判断基準をまとめる。平成25年度の早い時期に市内外の活用希望者に示し、協議を進めたい。

12ページ

おうしゅう市議会だより第28号 12ページ (PDFファイル: 510.8KB)

小野幸宜(創政会)

- 当市のインフラクライシスの管理状況は

- 前沢、衣川診療所の収支状況は

質問

当市の公共施設の現状と管理状況について伺う。

市長

台帳はデータ化を図っている。平成23年度学校建替えや修繕費工事で27億9860万円である。将来大規模改修や維持経費や更新経費負担が予想される。橋梁は国の方針で長寿命化修繕計画(6割補助)により補修費用の縮減平準化を図る。道路は長寿命化修繕計画で管理する。

質問

地域民間事業者労働条件調査について伺う。また平成23年度市職員一人当りの退職金はどれくらいか?

市長

労働条件調査の集計・分析を行っており、3月中の完了を目指している。平成23年度市職員1人当たりの退職金は平均2200万円である。退職金の引き下げは4月から段階的に行い、国と同様とする。

質問

前沢、衣川診療所の収支状況について伺う。

市長

前沢診療所は一般会計の繰入金2億円のうち、1億2000万円、衣川診療所は一般会計繰入金1億4000万円で、1億円がそれぞれ実質赤字である。両診療所の収支改善策は、市立診療所のあり方、役割、経営の健全化等、(仮称)奥州市立病院・診療所改革プランの策定をし、見直す。

質問

医師1人に対する職員数は衣川診療所は21人に対して、前沢診療所の49人は多すぎるのではないか。

市長

経営改善をより強く実行すべきと考える。

質問

両診療所の無床化についての所見を伺う。

市長

検討されるべき課題である。

藤田慶則(創政会)

盛りあげよう!「希望郷いわて国体」健やかに 未来へ羽ばたけ 奥州っ子

質問

平成28年開催の岩手国体において、奥州市の方針を伺う。

市長

7種目を開催する奥州市として、市民スポーツの振興を図り、多様な交流を通じた「地域の個性が光り輝く自治と協働のまち奥州市」の実現を目指す。特に平成25年度から、国体準備室を国体推進室として、市長部局に移管し体制強化を図る。

質問

現在の取り組みと課題について伺う。

教育委員長

奥州市準備委員会の下部組織として、専門委員会を立ち上げ、それぞれの専門的見地から検討を行っている。今後の課題は、市民総参加のもと、一丸となって大会を盛り上げる市民運動の取り組みと、駐車場・宿泊場所の確保などが掲げられており、今後幅広く検討する。

質問

岩手県の子どもの肥満傾向児の出現率は、男女とも全ての年齢で全国平均を上回り、とくにも男子は5歳・16歳が、女子では7歳・15歳・16歳の出現率がいずれも全国1位と顕著であるが、奥州市の現状を伺う。

教育委員長

平成24年度の岩手県の児童生徒に係る健康診断の集計によると、市内で肥満と診断された児童生徒の割合は、小学生は全体の11.2%、県平均より0.1ポイント高い。中学生では、全体の11.3%となっており、県平均より0.5ポイント低い。肥満の要因として、日頃の運動不足、間食の取り過ぎ、不規則な食生活による生活習慣などが考えられる。

13ページ

おうしゅう市議会だより第28号 13ページ (PDFファイル: 505.7KB)

千田美津子(日本共産党)

生活保護基準の引き下げは、市民生活全体に大きな影響を及ぼす

質問

安倍政権は生活保護費の大幅削減を打ち出しているが生活保護は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものであり、命と人権を守る最後の砦として重要な役割を果たしている。生活保護基準を引き下げした場合の影響と対応策を伺う。

市長

政府は、平成25年8月から3年かけて段階的に引き下げるとしている。その影響は、就学援助、個人住民税の非課税限度額、保育料の免除や軽減、最低賃金などに想定され、市としても、制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、出来る限り影響が及ばないように対応したい。

教育委員長

子ども達への影響として、就学援助や、幼稚園就園奨励費などへの影響が考えられるが、出来るだけ影響がないようにしたい。

質問

昨年8月に成立した子ども・子育て新システム関連法は、公的責任の問題や、保育所建設の補助金が廃止される問題など多くの問題がある。また、市長は施政方針において、公立保育所等の民営化を検討するとしているが、公立保育所は重要な役割を果たしており、存続すべきと考えるが見解を伺う。

市長

市町村には、「子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けされ、責任がさらに明確になった。しかし、建設補助金の廃止は、当市において数年先に建て替えを計画する施設にとっても、大変な痛手となるものである。公立保育所の民営化については、この間も民間の熱意で運営されてきており、検討を進めて行きたい。

高橋瑞男(政凛会)

- 土地開発公社解散後の土地の管理は

- 衣川総合支所庁舎建設の見通しは

質問

奥州市土地開発公社から移管される土地の管理経費はいくらか。また経費節減を検討しているのか伺う。さらに平成25年度以降の土地の販売計画はどうなっているのか。

市長

土地管理は旧土地開発公社財産管理事業科目を設け、1628万円を計上している。業務の範囲を精査し経費節減に努める。販売計画は詳細を詰めているが、分譲地は平成25年度40区画、平成26年度30区画など15年間で完売を目指す計画である。

質問

岩手国体で新たに整備する会場があるのか。国体開催による経済効果額はいくらか。

市長

新設する施設は、水沢弓道場に併設した遠的競技場を平成25年度に整備する。経済効果額は市独自に試算していないが、今年度開催された岐阜国体では7競技、10~15億円程度と推計されている。

教育委員長

馬術競技、カヌー競技は平成25年度に実施設計するが、水沢競馬場、胆沢川を活用することから仮設で整備する。

質問

震災により旧衣川総合支所庁舎が破損したが、総合支所の建設計画について今後の調査内容を含め伺う。

市長

平成25年度に予算措置した内容は、建設に関する実施計画業務の委託に要する経費である。市では、衣川総合支所庁舎については検討を重ね、また衣川区地域協議会から早期の庁舎建設の要望をいただき、検討してきた。平成25年度に実施計画を固め、平成26年度に建設工事に着手できるよう合意形成に向けた話し合いを進めていく。

14ページ

おうしゅう市議会だより第28号 14ページ (PDFファイル: 527.4KB)

高橋政一(市民クラブ)

- 特別支援教育支援員の配置は十分か

- ネット選挙が解禁になった場合の対応は

質問

普通学級に支援が必要な児童生徒が在籍できるようになり、特別支援教育支援員(以下、支援員)が配置されるようになった。支援が必要な児童が4人在籍しているが、支援員が1人しか配置されていない状況や支援員が配置されていないため、教室にもう1人の教員が常時待機している状況がある。支援員の配置は十分か。

教育委員長

障がいのある就学予定者と児童生徒について、適切な支援を行うために就学支援委員会を設置し、専門的な検査診断や就学相談を実施している。就学支援委員会や学校教育課職員による学校訪問を通じて、幼児や児童生徒の状況、幼稚園や学校での指導支援の状況を踏まえて支援員の配置を決定している。要請があればすぐ配置するのではなく、学校体制の中でカバーできないか検討して配置している。

質問

2月に与野党全11党は、インターネットを使った選挙運動を夏の参議院選挙から実施をすることを確認した。導入された場合のメリット、デメリットは。

選挙管理委員会委員長

解禁されると政党や候補者はホームページなどのウェブサイトを随時更新でき、幅広い有権者に政策や主張を提供できる。有権者は、いつどこでも生の情報を得ることができ、フェイスブックやツイッターで候補者を応援することもできる。若者の政治への関心が高まり、投票率も上がるのではないかと期待している。課題として、情報格差、誹謗中傷や候補者へのなりすましなどへの対応が求められる。

用語解説

ホームページ

インターネット上に開設する個人、会社、自治体などの紹介ページ

ウェブサイト

インターネット上に表示されるひとまとまりの画面、ホームページもその一つ

フェイスブック

実名で知り合いとインターネットで交流するサービス

ツイッター

名前を登録して140字以内で投稿(ツイート)してみんなで共有するサービス

阿部加代子(公明党)

- 障がい者の就労支援を

- LED照明の導入を

質問

「障がい者優先調達支援法」が4月から施行され国、独立行政法人等に対し、障がい者が就労施設で作った製品の購入や、清掃などの業務委託を優先的に行うよう義務づけ、地方公共団体に対しても障がい者施設の受注機会の増大を図るよう求めている。物品調達目標、方針の策定と調達の実施、実績の公表は。

市長

市として法施行の目的にのっとり、4月から調達の推進に努める。先進事例を参考に障がい者就労施設等が供給出来る物品や役務等の内容について広く周知徹底を行う。契約等の締結に当たり、障がい者雇用を実施している事業所への配慮の検討や法令において、障がい者就労施設等の製品について随意契約出来る事からさらなる推進を図り、方針や実績をホームページ等で広く公表していく。

質問

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、エネルギー政策の大きな転換が課題となり逼迫する電力事情を背景に、省エネ対策としてLED照明の導入を積極的に検討すべきだが、初期費用が重い負担となるため民間資金を活用したリース方式の活用を導入すべきでは。

市長

LED照明を使用している所は現在ないが、2月オープンの岩谷堂地区センターで取り入れている。本庁で蛍光管を使用しているが、これをLED照明に切り換えると初期投資は2400万円かかる見込みで、節約できる電気料は190万円以上と試算している。先進事例の紹介があったので状況を調査し導入に向けて検討していく。

15ページ

おうしゅう市議会だより第28号 15ページ (PDFファイル: 483.9KB)

千葉正文(市民クラブ)

- 指定管理者制度のあり方を再考すべき

- ふるさと納税制度の積極的な活用を

質問

奥州市では、96施設が指定管理されている。業者選定の方法や運営状況の点検、指導、評価が適切であるのか心配である。公募、非公募の考え方も含め、当市における指定管理者制度の現状は。

市長

指定管理は原則的には公募すべきである。文化、福祉関係等の施設では、専門性等を考慮し非公募としている。現在公募の割合は45.9%となっている。点検、指導、評価については、毎月の業務報告と年に一度の収支報告書提出時の指導と随時施設訪問しての指導も行っているが、全ての施設について適切であるとは言えない部分もあるので、今後統一した形で点検、指導するようにする。

質問

ふるさと納税で全国的に有名な鳥取県米子市では寄付者に対して、特産物などの記念品を贈っている。そのこと等により、平成23年度は3894万円、平成24年度は12月までの9ヵ月間で6838万円の寄付額となっている。奥州市でも特産物等を記念品として贈ることで、特産物の宣伝や地域産業の活性化効果もあると考えるが。

市長

奥州市のふるさと納税の現状は、開始した平成20年度は36件650万円、平成23年度は26件232万円、平成24年度は1月末現在14件92万円となっており、多くの方からのご寄付を有効に活用している。寄付者に記念品を贈ることで特産品の販売拡大や市のPRになることは分かるので、そのことも含めふるさと納税のあり方について検討する。

小野寺隆夫(爽志会)

- 戦略的政策として農業基盤整備の推進を図るべき

- 教育課題調査により子どもの実態把握を

質問

土地利用型農業を持続可能な産業として育成していくためには、その生産基盤である農地の整備が喫緊の課題である。戦略的政策として農業基盤整備に積極的に取り組むべきと考えるが、推進計画はどうなっているか。

市長

平成26年度水田整備中間目標値57%に対して現在進捗率は96%である。今後における整備計画は、国の施策により、整備の加速が図られることから、平成28年度整備目標率60%を大きくクリアできるよう進めていく。

質問

今日、子どもたちを取り巻く問題は、いじめ、不登校、教育現場における体罰問題、また、それらが原因しての自殺問題など、誠に痛ましい事件が頻発している。子どもたちをめぐる問題は、子どもを持つ親や教育関係者のみならず、社会全体で取り組んでいかなければならない問題である。市民一人一人が問題意識を共有する動機づけとして、全市的な教育課題調査を行う必要があると考えるが。

教育委員長

少子化や核家族化の進展などから、家庭や地域の教育力の低下、社会の規範意識の低下が顕著になってきていると感ずる。学校が、家庭や地域と連携し、奥州市の実情を踏まえた教育環境づくりが必要不可欠であると認識している。子どもたちや学校・家庭・地域の現状を把握し、特徴と課題を明確にするための教育課題調査を実施する。その上で奥州市としての教育展望を持ち、教育環境づくりに努めていく。

16ページ

おうしゅう市議会だより第28号 16ページ (PDFファイル: 548.9KB)

千葉悟郎(市民クラブ)

- 地域福祉の現状は

- 土地開発公社に対する市長の政治姿勢は

質問

地域で、一人暮らしの高齢者や老々世帯、中高年者で持病等で自立した生活のできない人たちもいる。そのため、民生委員の負担が多くなり、町内会の協力も必要である。しかし、増える弱者への地域の支援は高齢者であり、若い人たちは生活に追われて、単発の協力はできても継続的な協力はなかなか難しく、限られた人に全部お願いしている。市の地域福祉政策の実行のために、地域住民の支援・連携が必要であるが、市はこの現状をどう把握し、地域とどのような連携をとれるか。

市長

市の地域福祉計画を、社会福祉協議会(社福)が具体的活動として地域福祉活動計画を策定し、行政、市民、民間組織が協働して、各々の特性を生かしながら各種の事業を進めている。最近の事例の災害時要援護者避難支援計画では、地域ごとに支援台帳の作成事業を進めるため社福が市内33ケ所の会場で福祉懇談会を開催し、市も参加して計画の取り組みについて説明している。市は協働の担い手として、社福はじめ介護や障害などの福祉サービス事業所、民生児童委員協議会、振興会や町内会などに連携や協力を願いながら、地域の様々な福祉課題に取り組んでいる。

質問

奥州市土地開発公社の解散に当たって、市が公社の負債の整理に「第三セクター等改革推進債」を活用して「86億6千万円」を金融機関から借り入れて整理した。この86億6千万円は、市の負債として毎年4億3300万円を20年間にわたり、金融機関に支払い続けることになる。このように市の借金を作った公社の歴代トップに、何らの責任を問うことがないとする市長の姿勢に、市民が納得すると思うか。

市長

公社の土地は代々引き継いできたものであり、特定個人の責任には馴染みがたいもの。歴代の公社役員等に道義的責任を追求することは、その責任の範囲や度合いを定めることが困難であり、その責任を求めることは適当でないと考える。

今野裕文(日本共産党)

地域包括支援センター本庁集約は見送るべきでは

質問

地域包括支援センターは地域の皆さんとネットワークを構築し、介護をうける状況にならないよう予防し、できるだけ元気に暮らせるようにしようとするものである。胆沢で言えば「達者の里」構想の中核を担わなければならない基幹的機能だと思う。この間、総合支所の廃止問題が取りざたされているが、総合支所として担わなければならない第一の機能と考える。この機能無くして何をさして総合支所というのか分からなくなる。高齢化社会にどう対応するか問題になっている時に、人が足りないから集約すると言うのでは、時代錯誤ではないかとも考える。(1)本庁へ集約する必要性は何か。(2)35億円かかるスマートインターチェンジの建設や、4億2千万円かかる市道谷子沢南前川線の舗装工事など緊急性・必要性に疑問のある事業を後にまわし、その予算で各区の包括支援センターを充実させ、本庁に包括支援センターを統括する部署を設置する考えがないか。

市長

(1)5箇所の地域包括支援センターが横並びで市全体として包括支援施策を担当する部署がないため、ネットワーク構築や総合介護予防事業がなかなか進まないという課題を抱えてきた。平成23年4月から社会福祉法人に委託してきた在宅介護支援センターを包括支援センターのブランチ型と位置づけ、地域の総合相談拠点として機能の拡充育成を図ってきた。支援を必要とする人が増えているので、職員の力を連携集結し、より効率的効果的に事業を進めるため、今後の高齢化支援の体制整備が必要である。(2)まちづくりにおいては、保健福祉分野、都市整備、産業経済、生活環境など大変重要な分野があり、特化した事業推進は現状では適切でないと判断している。

17ページ

おうしゅう市議会だより第28号 17ページ (PDFファイル: 519.6KB)

菅原由和(爽志会)

- 効果的な広報戦略の確立を図れ

- 衰退の危機にある子ども会活動の活性化を

質問

今後の広報のあり方は、(1)一方的な情報発信ではなく、市民との協働、情報共有といったコミュニケーションを図る広報、(2)都市間競争に勝ち抜くために奥州市のブランド化、地域価値を高める広報が必要ではないか。そのためにも広報戦略プランを策定し、全職員が統一した認識で、戦略的に広報すべきと考えるが。

市長

東日本大震災時における情報伝達の反省を踏まえ、市民との情報のやり取りには、多種多様な情報媒体を活用する必要があると検討してきた経過があり、基盤整備を図っていかなければならないと考えている。また、広報戦略プランについては、平成22年に策定した「シティプロモーション推進方針」の中で、基本的な市のPR方針等について整理している。今後、情報媒体の基盤整備と併せ、実行に移すべく具体化をしていく。

質問

地域で子どもを育てることは、子どもの豊かな人間形成のために欠かすことができないものであり、その基盤ともなる子ども会は重要と考える。子ども会のあり方は。

教育委員長

核家族化や少子化等の影響で、さまざまな生活体験や多様な人との触れ合いが少なくなっている中、子ども会活動により、地域社会での集団活動を通じて、子どもたちの協調性や創造性が養われ、豊かな心が育まれると捉えている。子ども会リーダー研修や指導者研修の開催、教育振興運動と連携した事業展開により、さらなる活性化を促進していきたい。

質問

今の時代背景の中、子ども会が衰退の一途を辿っているのではないかと危機感を感じている。検討組織を立ち上げ、現状の調査や今後の対策を検討すべきと考えるが。

教育委員長

誰もが何とかしなければと思っており、その方向性や活路が見出せれば発展に繋がると考える。前向きに検討していきたい。

内田和良(無会派)

- 社会福祉法人に新しい経理の指導を

- EM菌での協働の街づくりを

質問

特別養護老人ホームや保育園などを運営する社会福祉法人が平均3億1千万円の内部留保をたくわえているとし、国は平成27年度より社福法人の経理をガラス張り方式にする。これに伴い新年度より、市内のみの施設運営法人の経理は市の指導監督となる。新経理基準は旧基準に比べ、法人の実務は大変なものとなる。今後、利用者が適切なサービス、職員が適切な待遇を受けるためには法人の健全な運営が必要。法人が新経理基準をスタートできるよう、市で講習会等、指導の機会を持つべきと考えるが、市の今後の対応は。

市長

市としても新経理基準の実施に向けて実務講習会の開催等、指導することを考えたい。

質問

ドブ側溝やプールの清浄化、飲めば体にも良いという有用微生物「EM菌」を平成15年度より市が培養し、公園、学校等で活用し、また市民供与も行い水路等、地域環境整備に成果をあげてきたが平成22年度に中止となった。多くの市民から再開を望む声があがっている。中止理由は人手不足と聞く。市の設備と市民のボランティアによる協働の培養、協働の環境浄化運動を興すべきと考える。市長の考えと、また学校における教育効果は。

市長

EM菌の有効性については認識をしている。新年度、庁内で培養再開を試みたい。その後、段階を踏んで協働の環境整備運動になる事をめざす。

教育委員長

学校では教材としても大変有効だった。独自に研究活動を続けている学校もある。

18ページ

おうしゅう市議会だより第28号 18ページ (PDFファイル: 645.2KB)

行われた質疑から

~予算審査特別委員会~

平成25年第1回定例会では、25年度予算の審査を行いました。予算審査の方法は、議長を除く議員全員で構成する予算審査特別委員会(菊池嘉穂委員長、佐藤修孝副委員長)を設置し、3月7日から14日までの6日間で審査し、いずれも原案どおり可決すべきものと決定しました。

総務部門

質問

奥州万年の森づくりにおいて、どのような構想を持っているか。

答弁

平成20年度から5年間、市民の参加で3ヘクタールに14種類22,500本を植樹した。この森は自然の保全、市民の憩いの場、学習の場などとさまざまな活用を考えている。今後も大きな面積に市民の参加や企業による森づくりの植樹を行い、管理等を含めて出来るだけ費用をかけずに進めていきたい。

質問

地区センターを建設する際、太陽光発電等の省エネや震災等の避難場所としての役割を担った建物を建設する計画はないか。

答弁

太陽光発電を設置した藤里地区センターや最近建設した岩谷堂地区センターではLED電灯を設置した。

質問

の趣旨を勘案して検討していきたい。質問 胆沢ダム学習館はダムに関連したPRや地域の子供たちへの学習に寄与したもの、いわゆるダムに付随した建物で市に無償で払い下げるべきものと考えるが。

答弁

買取り予算400万円を計上しているが、無償で払い下げるよう交渉する。

質問

衣川区の黒滝温泉にある木質バイオマスによるエネルギー源は、実験段階から次の段階に進化することが必要と考えるが。

答弁

具体の行動として、衣川区の国見平温泉で地元のチップを使った木質バイオマスエネルギーを、平成25年度から3年間の計画で進めようとしている。

質問

地消地産の立場は、消費者優先という今後の農業のあり方を示していると考えるが予算の計上があるのか。

答弁

予算計上はしていない。市として地域の6次産業化のビジョンを作る計画作成の経費を見込んでの予算である。

教育厚生部門学校施設工事は安全に対策を

質問

水沢南中学校の校舎大規模改造事業は。

答弁

平成25年度・26年度2ヶ年で工事を行う。現在、実施設計を作成中である。平成25年度は北校舎を中心に整備を行い、トイレ改修、床の張り替え、水道の配管布設替え等を行う。さらに防火戸・放送設備の改修等も考えている。平成26年度は中校舎を中心に水道給水管の布設替え、防火戸の改修、屋上の防水シートの張り替え等を行う。また特別教室等は、床の張り替え、屋根外壁の補修等を行う。

質問

仮校舎を建設して、生徒を通わせながらの工事となるが、シックスクールの対策は。

答弁

マニュアルに沿って対策を講じる。囲い、シート等できっちりと遮断し、化学物質・臭気等が外部に漏れないように対策を講じる。特に臭気を伴う作業工程は、夏休み・冬休みに工事を行う。工事完了後は、化学物質の放散・養生期間を充分に置いて、(注釈)TVOC測定をしっかり行い、安全確認をし、供用開始をしたい。

質問

出産育児一時金は。

答弁

産科医療補償制度の掛金3万円を含む、42万円を支給している。

質問

民生委員のなり手がなくて、苦労して選任されていると思うが、民生委員の数は。

答弁

10万人以上を超えた都市は170~360世帯ごとに1人という国の配置基準がある。合併直後、激変緩和措置を設け、合併前の人数となっている。平成20年度の改選時期には、県から削減要請があったが、要望を重ねた結果、現状維持となっている。平成25年12月から、改選時期を迎えるが、現状の民生委員・児童委員291名で県に要望している。

質問

保健推進員の廃止に伴い、検診時受診率の推移は。

答弁

保健推進員は平成21年度から廃止しているがそれ以降の検診の受診率は、大きく低下したという状況はない。国の目標とする、がん検診の受診率50%には、なかなか到達できる状況にはない。

質問

水沢病院の耐震診断の状況は。

答弁

精神科病棟は耐用年数が過ぎており、危険な状態である。検査手術棟は、震度6強には耐えうるが、倒壊の危険性もある。本館は今後9年位で耐用年数を迎えることから5・6年経つと本格的な改修が必要になる。移転新築等を早急に検討したい。

用語解説

(注釈)TVOC

VOCとは、揮発性有機化合物のことですが、TVOCはVOCのトータル量を表したものです。室内中の化学物質は一種類だけではなく、室内中に存在するVOCは数百種類にものぼると言われています。

19ページ

おうしゅう市議会だより第28号 19ページ (PDFファイル: 644.7KB)

産業経済部門農商工連携の強力な推進を

質問

「奥州はっと」の普及に向けた具体的な取り組みは。

答弁

「はっとフェスティバル」の開催、ゆるキャラを活用した物産展や誘客キャンペーン等での普及拡大を継続するとともに、市内の旅館や飲食店でも一品に含めてもらう取り組みを進める。

質問

民間の役割や機能が重複する市の公共施設は見直しをしていく方針とあるが、どのように進めるのか。

答弁

現在、基本的な考え方となる指針を作成している。これに基づき、各部が所管する施設を一つ一つ検証し、市民理解を得る説明を行いながら進めていく。

質問

商店街活性化対策の新規出店補助金はどのようなものか。

答弁

現行の空き店舗対策補助金を充実拡大し、水沢区に限定していたものを江刺・前沢区にも拡大する。また、家賃補助だけではなく改装費等の初期費用も補助するものである。

質問

燃料費が高止まりする中、市内温泉施設の熱源として、間伐材や廃材等を活用することができないか。

答弁

熱源とすれば薪やチップが一番効率が良いとされている。モデル事業を立ち上げて、全市に広げていく取り組みを進めていきたい。

質問

ジョブカフェを2年後に開設する構想があるが詳細は。

答弁

生活就労相談窓口として開設するもので、どこに、どのような内容や体制で設置をすれば良いか、また、相談員のスキルアップ等を今後2年間で準備を進めていく。

質問

原発事故に伴う牧草の利用自粛にかかわり、畦畔草の取り扱いはどうなっているのか。

答弁

畦畔草の自粛解除方針は、県と国が協議を進めているが、まだ定まっていない。代替飼料については供給される。

質問

公共牧野の平成25年度の放牧見通しは。

答弁

正式に決定していないが、前段の協議では、種山高原、胆沢の両牧野は放牧を行わない方向で進めている。阿原山牧野については一部で実施したいと考えている。

質問

鳥獣被害として、カラスによる果樹への被害が増加しているが、その対策は。

答弁

新年度は対象鳥獣を拡大し、カラスとニホンジカも対象にすることとしており、早急に対策を講じていきたい。

質問

経営感覚をもった農業者をいかに育てるかが重要であり、岩手大学が開設している「アグリフロンティアスクール」の理念同様の人材育成をすべきでは。

答弁

県では平成25年度から「いわてアグリフロンティア育成事業」を行うと聞いている。公開講座等を奥州市で開催してもらい、受講生の他、広く市民にも聴講してもらえるよう要望していきたい。また、将来的には、地域6次産業化ビジョン策定の中で検討していきたい。

質問

松くい虫の被害状況と、その対策は。

答弁

駆除量は、平成22・23年度は2600Legal meter平成24年度は2400Legal meterとなっている。また、予防として、ヘリコプターや地上からの散布、直注入を行っている。なお、被害木がどれ位あるか把握していない。

建設環境部門

質問

汚染土の共同仮置き場の設置について努力されているが進まない状況にある。大きな区切りではなく自治会単位などで、処理できる方法も考えていかなければと思うが、今後の見通しは。

答弁

合意を得たところから進めることにしているが、総論賛成、各論反対があり、了解が得られない状況にあるが、各区の振興会長等と検討しながら、今後も慎重に進めていかなければならないと考えている。

質問

非常備消防団員の防寒服等、装備の強化と、団員確保の充実をはかるべきでないか。

答弁

屯所、団員への装備類はまだ十分というところではない。機械器具類については、新市建設計画の中で進めていくが、古くなってきた活動服の更新や、防寒服類の貸与については、今後、団員確保とあわせて、総体的な中で検討していく。

質問

不法投棄監視委員は奥州市に何人いて、どういう活動をしているのか。

答弁

奥州市には現在44名の委員がいて、常時各区域内を監視している。不法投棄の現状については、日誌に記載し、その後、担当職員が現場を見回り、状況を確認して処理をしている。

質問

除雪作業は業者に委託して行なわれている。除雪後の確認はどのようにしているのか。

答弁

奥州市の除雪作業は、車両203台で延長2246キロメートル除雪している。寒さが厳しく、溶けない氷等をよけて欲しいとの要望があった時は、業者に連絡するか、直接出向いて対処している。業者からは除雪後、終了の報告を受けている。

質問

農免道北上・栗原線の県道昇格要望が、これまで行なわれてきたが、その見込みと進捗状況は。

答弁

仮称、県道北上線の内、未改良区間を含まない前沢区から北上市までの区間については、現県道と、交換可能性を検討する県道昇格検討会を設置して関係市町村と意見交換をしている。

質問

水道料金引き上げの問題について、今後どのような作業をしていくのか。

答弁

料金改定の計画は策定している。平成24年・25年の決算状況を見ながら、留保資金をどれだけ繰り越しができるか、今後検討していく。

20ページ

おうしゅう市議会だより第28号 20ページ (PDFファイル: 424.0KB)

人権擁護委員の推薦

平成25年6月30日をもって任期満了する人権擁護委員の後任候補者を全会一致で推薦しました。

- 谷 芳(たに かおる)氏 (水沢区)再任

- 鈴木 真毅夫(すずき まきお)氏 (前沢区)再任

- 浦川 ツヤ子(うらかわ つやこ)氏 (衣川区)再任

- 千田 郁子(ちだ いくこ)氏 (前沢区)新任

予算審査特別委員会附帯意見

平成25年第1回奥州市議会定例会において審査した、平成25年度予算については、次の意見を付して原案可決いたしました。

奥州市一般会計

- ILCの誘致実現に向けて積極的に対応されたい。

- 土地開発公社から移管された土地をはじめとする遊休資産・貸付資産等の適正な財産運用について積極的に対応されたい。

- 特別支援教育の一層の充実を図られたい。

- 幼児や児童の屋内での遊び場の拡充に取り組まれたい。

- 放射能被害から奥州市の農林畜産物を守る取り組みを強化するとともに、県や国に対して強力に働きかけられたい。

- 地消地産を進めるため、農商工連携の強力な推進を図られたい。

奥州市国民健康保険特別会計

前沢診療所、衣川診療所の医師確保と経営改善に更に努力されたい。

21ページ

おうしゅう市議会だより第28号 21ページ (PDFファイル: 612.2KB)

請願の審査内容等

3月定例会において付託のあった下記の請願等について、所管常任委員会で審査しました。審査結果は次のとおりです。なお、請願第38号及び陳情第33号については、本会議において審査結果とは異なる結論に至りました。

- 番号 請願第35号24年12月定例会において継続審査

- 請願名 「広報紙、議会だよりの改革」についての請願

- 請願者 奥州市胆沢区小山字弁天堤下3-22

小野寺 勉 ほか1名 - 審査内容 広報紙等の様式を新聞方式に変更することによる経費の削減はあまり見込まれないことや、配布方法については現在の方法が奥州市の現状に合っていること、また議会だよりについては、議会広報編集委員が日々研鑽を積み、さらなる内容の充実に努めているとの観点から、不採択。

- 審査結果 不採択

- 所管委員会名 総務常任委員会

- 番号 請願第36号24年12月定例会において継続審査

- 請願名 バス交通計画についての請願

- 請願者 奥州市胆沢区小山字弁天堤下3-22

小野寺 勉 ほか1名 - 審査内容 先進地等の視察を行うなどしてさらに検討をした上で判断すべきとの観点から、継続審査。

- 審査結果 継続審査

- 所管委員会名 総務常任委員会

- 番号 陳情第32号

- 請願名 議員定数の現状維持を求める陳情

- 請願者 奥州市水沢区真城字北塩加羅12-2

奥州市政を考える会 代表 鈴木 秀悦 - 審査内容 議員定数については議会改革検討委員会や会派代表者等で検討がなされ、一定の方向性が示されていることから、その意見を尊重すべきとの観点から、不採択。

- 審査結果 不採択

- 所管委員会名 総務常任委員会

- 番号 請願第37号

- 請願名 消費税増税に反対する請願

- 請願者 岩手郡滝沢村滝沢字土沢220-3

くらしを考えるネットワーク 岩手県消費者団体連絡協議会気付 代表者 高橋 克公 - 審査内容 被災地の生活再建もなかなか進まず、消費が落ち込んでいる中での消費税増税は、地域経済をますます冷え込ませ、日本経済をさらに悪化させることになるとの観点から、採択。

- 審査結果 採択

- 所管委員会名 総務常任委員会

- 番号 請願第38号

- 請願名 岩手県南広域振興局の誘致についての請願

- 請願者 奥州市江刺区大通り1-61

江刺地区振興会長連絡協議会 会長 廣野 雅喜 - 審査内容 請願者をはじめとする江刺区民の思いをくみ取り、県南振興局の誘致に前向きに取り組んでいくべきとの観点から、採択。

- 審査結果 採択本会議において継続審査

- 所管委員会名 総務常任委員会

- 番号 陳情第33号

- 請願名 江刺区内の診療所の存続と充実を求める陳情

- 請願者 奥州市江刺区愛宕字林235-11

地域医療を考える江刺の会 代表 千葉 敦 - 審査内容 現在の市の状況において江刺区内の診療所を更に充実させる事は困難であり、民間で地域医療を積極的に担いたい医療機関があるのであれば、そちらに委ねる事で充実が図られる面もあるのではないかとの観点や陳情内容に現状との乖離があるのではないかとの観点から、不採択。

- 審査結果 不採択本会議において採択

- 所管委員会名 教育厚生常任委員会

- 番号 陳情第34号

- 請願名 各区地域包括支援センターの人員配置を充実させ、業務の市役所本庁への集約の中止を求める陳情

- 請願者 奥州市胆沢区若柳字化粧野146番地

阿部 一江 - 審査内容 現場の状況や意見等について更に調査を行いながら慎重に審査したいとの観点から、継続審査。

- 審査結果 継続審査

- 所管委員会名 教育厚生常任委員会

- 番号 陳情第35号

- 請願名 奥州スマートインターチェンジ建設の凍結を求める陳情

- 請願者 奥州市水沢区字吉小路20番地3

国民大運動胆江実行委員会 代表者 千田 晴郎 - 審査内容 長期的視野で考えると大きな財政負担を与えることにはならないこと、また、国がスマートインターチェンジ設置を進めている今の状況を逃しては、今後の事業採択は見込めないという観点から、不採択。

- 審査結果 不採択

- 所管委員会名 建設環境常任委員会

22ページ

おうしゅう市議会だより第28号 22ページ (PDFファイル: 850.7KB)

賛否の公表

採決議題の案件名

- 議案第12号 奥州市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

- 議案第14号 まえさわ介護センター条例の一部改正について

- 議案第17号 奥州市道路占用料徴収条例及び道路法等の適用を受けない公共財産に関する条例の一部改正について

- 議案第25号 都市計画道路久田前田中線整備事業に伴う東北本線水沢・金ケ崎間柳町こ線橋新設工事の協定の締結に関し議決を求めることについて

- 議案第33号 平成24年度奥州市一般会計補正予算(第7号)

- 議案第44号 平成25年度奥州市一般会計予算

- 議案第60号 平成24年度奥州市一般会計補正予算(第8号)

- 請願第35号 広報紙、議会だよりの改革についての請願 [総務常任委員会の審査結果「不採択」のため原案に対しての採決]

- 請願第37号 消費税増税に反対する請願 [総務常任委員会の審査結果「採択」]

- 請願第38号 岩手県南広域振興局の誘致についての請願[総務常任委員会の審査結果は「採択」。継続審査の動議があり、継続審査についての採決]

- 陳情第32号 議員定数の現状維持を求める陳情[総務常任委員会の審査結果「不採択」のため原案に対しての採決]

- 陳情第33号 江刺区内の診療所の存続と充実を求める陳情[教育厚生常任委員会の審査結果「不採択」のため原案に対しての採決]

- 陳情第35号 奥州スマートインターチェンジ建設の凍結を求める陳情[建設環境常任委員会の審査結果「不採択」のため原案に対しての採決]

- 発議案40号 奥州市議会議員定数条例の制定について

- 発議案42号 環太平洋経済連携協定(TPP)参加を行わないことを求める意見書

- 発議案46号 消費税増税に反対する意見書

23ページ

おうしゅう市議会だより第28号 23ページ (PDFファイル: 573.2KB)

特別委員会報告

競馬事業調査特別委員会

3月18日の委員会では、市長はじめ担当職員が出席し、「平成24年度の開催状況について」「平成25年度のレース開催等競馬事業の内容について」「地方競馬全国協会1号交付金の猶予後の支払計画について」「震災による復旧工事費の支払等について」「資産状況について」「岩手競馬経営の将来方向検討会議の現在の状況について」「馬主条件の緩和について」を調査しました。平成24年度の岩手競馬は通常開催を1月に終え、年間収支見通しによる当期利益は8000万円程度となる見込みです。

平成26年度に実施が決定したJBCの3競走の施行に向け岩手競馬の盛り上げの醸成を図り、またJRAファンにもIPAT発売で岩手競馬を多く楽しんでいただけるよう基幹競走の充実や情報発信の強化、発走時刻の工夫などを行い購買環境の整備を図っていきたいとのことでした。

東日本大震災調査特別委員会

3月18日の委員会では、市長はじめ担当職員の出席のもと「牧草地除染の状況について」「農林業系副産物焼却処理等円滑化事業に係る前処理施設設置の進捗状況について」「共同仮置場設置の進捗状況について」「損壊家屋等解体撤去事業の進捗状況について」「胆江地区衛生センターにおける災害廃棄物の処理状況について」を調査しました。

牧草地除染の進捗は播種完了までが53.0%となる中、暫定許容値を超える圃場も確認されております。共同仮置場設置については、区ごとに候補地説明会を行っておりますが、住民合意に至っていない状況にありました。また、損壊家屋解体撤去事業については、99%完了済みで、残り1件2棟については関係機関と協議し実施予定であります。

山菜類の出荷制限の解除や牧草として使用している畦畔草の取り扱いについて、明確な基準を示すよう関係機関に対し意見書を提出することにしました。

「流山市議会が議会改革ランキングで全国1位になった理由」議会改革は、自分改革!

市議会市政調査会(会長:菊池嘉穂議員)は3月27日に、千葉県流山市議会の松野豊議員を講師に迎え「議会改革に関する講演会」を開催しました。

流山市議会は平成21年3月に議会基本条例を制定し、その後スマートフォンによる電子採決システムの導入や市議会公式のフェイスブックページの開設、書類のペーパーレス化による議員・職員へのiPadの配給など全国に先駆けて取り組み、情報公開度・運営改善度が全国1位となっております。その反面、住民参加度が12位にあることから、「“見られる議会”から“見たくなる議会”への変革」が必要と考え、更なる仕掛けづくりを積極的に考案しておりました。

政府や自治体が保有する公共データを、インターネット上に公開し、企業や団体などが二次利用して新たな住民サービスを創出するという「オープンデータ」への取り組みが米国や欧州を中心に加速しており、オープンガバメント(政府の透明化による市民参加促進)の考え方や事例なども学びました。

24ページ

おうしゅう市議会だより第28号 24ページ (PDFファイル: 1.3MB)

議員発議

議員発議により下記5件の意見書を可決しました。そのうち、2つの意見書を掲載いたします。

- 環太平洋経済連携協定(TPP)参加を行わないことを求める意見書

- 国際リニアコライダーの東北への誘致を求める意見書

- 放射能汚染の早急な対策を求める意見書(県あて)

- 放射能汚染の早急な対策を求める意見書(国あて)

- 消費税増税に反対する意見書

環太平洋経済連携協定(TPP)参加を行わないことを求める意見書

安倍首相は、本年2月23日(日本時間)のオバマ米国大統領との会談で、環太平洋パートナーシップ(TPP)への交渉参加に大きく踏み出した。

TPPに参加した場合、農林水産省の試算では、食糧自給率が供給熱量ベースで現在の40%から14%まで低下し、農業及び関連産業への影響は8兆円、就業機会の減少が340万人に及ぶとされ、わが国の食と農、くらし、国民生活と地域経済に大打撃を与えることが指摘されている。

このような影響を及ぼしかねないTPPについて、全国農業協同組合連合会は、「わが国の食とくらし、命を守るため、各界各層と連携し、交渉参加阻止に向け、組織の総力を挙げて運動して行く」との立場を明らかにし、また、日本医師会は、TPPに参加することへの懸念として、「混合医療の全国的な解禁により所得によって受けられる医療が制限され、不採算部門の切捨て、地域からの撤退などにつながることを指摘し、TPP参加大反対を方針とする」など、交渉参加に反対する動きが各界に広がっている。

また、政府が公表している交渉の分野状況においては、関税撤廃の扱いに関し、「除外」は原則として認めないこと、全品目の90から95%については即時撤廃し、残る関税についても7年以内に段階的に撤回すべきと考える国が多数あることなどが示されており、TPPに参加すれば例外なく関税の全面的な撤廃が求められることが明らかであり、事前協議の段階で既に国民生活を脅かす要求が突きつけられている。

奥州市議会は、平成22年12月にTPP交渉への参加に反対する意見書を提出したが、改めて奥州市民の意思を代表する市議会として、安倍内閣に日本の食糧と農林水産業、医療や雇用、資源、土地など国民の財産を守りぬくために、環太平洋経済連携協定(TPP)参加を行わないよう、強く要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月21日

岩手県奥州市議会

提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

国際リニアコライダーの東北への誘致を求める意見書

国際リニアコライダー(ILC)は、全長約30~50キロメートルの地下トンネルに設置した線形加速器で、宇宙の起源の解明ばかりでなく、医療、生命科学、情報通信など産業面への応用でも先端的な研究・開発の進展に寄与するものであります。

世界でただ1カ所建設することが合意されており、我が国においては、建設候補地として九州の脊振山地と東北の北上山地がその候補地になっており、研究者が地質調査の結果などを基に本年7月までに一本化する予定であります。その後、建設候補地を抱える各国政府間の協議に移る計画であり、研究者の間では日本立地への期待が高まっています。

東日本大震災により、甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の各県においては、復旧・復興に向けて懸命な取組みを続けていますが、この取組みは、東北さらには国の総力を結集する必要があり、ILCを核とした国際科学技術研究圏域は、復興の原動力として、東北の地に形成すべきと考えるものであります。

よって、国においては、科学技術の進展における世界貢献を果たすため、国際リニアコライダー(ILC)の国家プロジェクト化を決定し、東日本大震災からの復興支援の見地から、東北への誘致に積極的に取組まれるよう要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年3月21日

岩手県奥州市議会

提提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、復興大臣

国内21議会が行政視察に

平成24年度に視察として本市議会を訪れた議会数は21議会・182人でした。議会基本条例の制定や議会改革の取り組み、また協働のまちづくり推進事業について視察した議会も多く、「黒滝温泉発電施設」「寺子屋事業」など特色ある事業についての視察もありました。

25ページ

おうしゅう市議会だより第28号 25ページ (PDFファイル: 432.2KB)

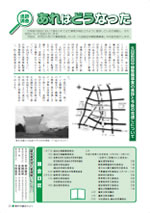

追跡調査 あれはどうなった

合併前の各区において進められてきた事業が現在どのように進捗しているか調査し、その状況についてお知らせします。

久田前田中線整備事業の進捗と今後の見通しについて

今回は、水沢区において事業推進している「久田前田中線整備事業」の内容を紹介します。

この路線は、東北本線により分断されている水沢区の中心市街地と文化拠点を結び、春日町ガード等の渋滞緩和により交通の円滑化と利便性の向上を図るため、大町から国道4号川原田交差点までの延長665メートルを2車線の両側歩道として整備を行っています。

事業は昭和61年度に鉄道を立体交差する事業で採択されましたが、事業手法の見直しを経て現在のかたちとなりました。

大町川から国道4号手前までの区間は、周辺の日照等の環境面に配慮するため、空間を多くした橋りょう形式としました。また、道路の勾配も可能な限り緩やかなものとしています。

平成24年度末までに、用地取得と建物移転補償及び橋脚等の工事を実施し、約5割程度進みました。 平成25年度は、残っている橋脚と東北本線の東側及びこ線橋に係る橋脚工事を実施します。事業の進捗率は概ね7割となり、道路の形が見えてきます。

平成26年度以降は東北本線西側の橋桁工事等を実施する予定で、平成28年4月の供用開始を目指し事業を進めております。

議会日誌

- 1月7日 議会広報編集委員会

- 1月10日 議会広報編集委員会

- 1月18日 産業経済常任委員会所管事務調査

建設環境常任委員会所管事務調査 - 1月22日 議員全員協議会

議会改革検討委員会 - 1月24日 総務常任委員会所管事務調査

- 2月6日 総務常任委員会

- 2月14日 議員全員協議会

市政調査会役員会 - 2月19日 議会運営委員会

- 3月4日 議員全員協議会

- 3月14日 議員全員協議会

- 3月27日 市政調査会 議会改革講演会

平成25年第1回定例会(2月22日~3月21日) <会期中に開催された委員会>

- 議会運営委員会 3回

- 競馬事業調査特別委員会 1回

- 東日本大震災調査特別委員会 1回

- 予算審査特別委員会 (3月7日~14日)

- 総務常任委員会 3回

- 教育厚生常任委員会 2回

- 産業経済常任委員会 2回

- 建設環境常任委員会 2回

- 議会広報編集委員会 1回

議会事務局人事異動(4月1日付け)

- 議会事務局長

菊池敏彦(前 教育委員会歴史遺産課長) - 議会事務局主任

高橋和美(前 教育委員会歴史遺産課主任) - 退職

佐賀克也(前 議会事務局長) - 総務課主任

今野美享(前 議会事務局主任)

26ページ

おうしゅう市議会だより第28号 26ページ (PDFファイル: 599.8KB)

私もひとこと

「共生」を求めて

水沢区/小野寺峯子さん

高齢化が急速に進み、介護保険に頼るお年寄りが増え、市区町村の財政に占める割合も大きくなっています。また、核家族化により独居生活を強いられるお年寄りも増えています。私はそのような方と接する中で「寂しい」「夜になるのが怖い」「不安で眠れない」といった嘆きを聞くたびに、いたたまれない気持ちになります。

そこで、自立生活が可能なお年寄りの方が集い、共に生活する場として、NPO法人による「シェアハウス」の設立を望みます。人と人とのコミュニケーションにより、心も体も元気になり、明日を楽しみに生きるお年寄りが一人でも多くなってほしいのです。私の義母は、昨年急に歩行困難となり入院しました。リハビリを重ね徐々に回復していきましたが、その間、励みとなったのが「ひ孫たちとの対話」でした。人が集えば会話が生まれ、会話は笑顔を生みます。加速する高齢化社会が、生きる希望のある社会になることを願っています。

市出身者との交流をもっと

衣川区/千葉健一さん

先日、義父の一周忌法要があり、その中で次女が書き、文芸誌に掲載されたエッセイが孫によって朗読されました。義父は訳あって還暦を迎えた年から都会で生活を始め、以来二十数年間元気で働いてきたものの老いには勝てず帰郷、その僅か一年後に亡くなりました。エッセイではその間の父親に対する娘としての思いや葛藤、父親の生き様等を切々と語っていて心を打たれました。義父は毎年欠かさず在京衣川村友会に参加して会員や故郷の皆との交流を楽しんでいたようです。その村友会も今では経費節減の時節柄、故郷からの参加人数も少なくなったと聞いています。在京の方々の故郷への思い入れは特別なものがあり将来Uターンを考えている人も多いとお聞きします。人口減少が危惧されている昨今、市の予算化や議員の方々の積極参加で市出身者の外からの声を聞く機会をもっては如何かと思います。それが街づくりに生かされ、そしてふるさと納税にも結びつくのではないかと考えます。

あとがき

新年度がスタート致しました。市長や市議会議員は任期残り一年となりました。議会も全員で一丸となって全力で課題解決に取り組んでまいります。

生活をしていく上で「自分で自分の身を守る」ことは基本であります。しかし、さまざまな地域の生活環境があり「自分で出来る人、出来ない人」がおります。少子高齢化の中でこの冬の除雪作業や、家庭のゴミ出しなど住民同士が支えあって助け合っている光景を目にし、改めて協働の大切さや必要性を強く感じました。行政が公的なサービスを行う上で、市民に理解され、活力が生まれてくるような予算の上手な使い方が大切です。

財政的にも「明るい未来は必ずくる」ことを信じてどこに住んでいても苦しい時に行政の力、サービスを利用できる社会を創る努力をします。

(編集委員 中西秀俊)

議会広報編集委員会

- 委員長

菅原 明 - 副委員長

小野寺 隆夫 - 委員

- 菅原 由和

- 飯坂 一也

- 佐藤 郁夫

- 中西 秀俊

- 千葉 悟郎

- 藤田 慶則

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日