おうしゅう市議会だより第47号

サムネイル画像下のリンクをクリックするとページごとのPDFファイルを閲覧することができます。

表紙

おうしゅう市議会だより第47号 表紙 (PDFファイル: 605.4KB)

CONTENTS 主な内容

- 地産地消条例の制定 2ページ~3ページ

- 一般質問 5ページ~14ページ

- 行政視察報告 18ページ

- 私もひとこと 20ページ

- 発行日/ 平成30年1月25日

- 発行/ 奥州市議会

- 編集/ 奥州市議会広報編集委員会

定例会後 年4回発行

表紙紹介

12月23日水沢区黒石地区小黒石におきましてかぜの子学級活動が行われました。地元の消防団のみなさんと消防車で火の用心を呼びかけて回りました。

2ページ

おうしゅう市議会だより第47号 2ページ (PDFファイル: 877.2KB)

おうしゅう地産地消わくわく条例を制定

12月定例会のあらまし

平成29年第4回定例会は12月1日から20日まで20日間の会期で開催し、報告4件、議案66件、発議案3件が提案されました。 一般質問には議員18名が登壇し、市長及び教育委員長等の考えを質しました。

議案審議では、奥州市地域会議条例の制定や水沢地区センターをはじめとする市内施設の指定管理者の指定、各会計の補正予算等を審議し、いずれも原案通り可決しました。

また、今定例会に提出された「私学教育を充実・発展させるための請願」は採択すべきものとし、議員発議による意見書を可決、関係機関に送付しました。

議員提案により全会一致で可決

地域で生産された農産物等を地域で消費しようとする「地産地消」の取組みは、食料自給率の向上に加え、生産者と消費者である地元住民との結びつきの強化、小規模な生産者への所得機会の創出や地元の農産物等の消費拡大による地域の活性化、また、直売所や加工の取組みなどを通じた農業の6次産業化の推進に繋(つな)がるものとして、全国的にもその取組みは盛んに進められています。

奥州市においても、既に地産地消に関する取組みは進められていますが、行政、生産者、事業者、市民の役割を明確にし、その取組みや推進体制をこれまで以上に強化することによって、農業を含めた地域の活性化を加速させ、地域や市民をより一層「元気」にするため、奥州市全体で地産地消を推進する体制づくりが必要ではないかと考えました。

この条例は、平成29年6月に産業経済常任委員会の委員と希望する議員で発足した「地産地消推進条例検討委員会」において、これまで合計9回の検討委員会と、8月には全議員を対象とした議員提案条例に関する研修会、7月と10月には各種関係団体との意見交換会を開催し検討を進め、さらには市民と議員の懇談会における意見交換やパブリックコメント等を踏まえながら、市の実態に即して取りまとめたものです。

今回の条例には、地域経済の発展に寄与するとの観点から、地元のお酒やジュースなどでの乾杯を促す、いわゆる「乾杯条例」の内容も含んでおります。また、条例の名称は、市民がわくわくするような、健康で文化的な地域社会を共に築いていくうえで、市民に浸透する親しみやすい条例とするため、「わくわく」という表現を入れ、「おうしゅう地産地消わくわく条例」といたしました。

条例施行日:平成30年4月1日

年頭のごあいさつ

新年明けましておめでとうございます。

皆様には、健康で希望に満ちた新年を迎えられたことと思います。

昨年は、大きな災害や事故もなく過ごせたことに安堵致しております。今年も市民皆様が、健康で明るい日々を送られますようお祈り申し上げます。

人口減少や高齢化について、毎日のように報道されております。これからも人口減少が進む訳ですが、中長期に見据えて、様々なことを縮小しなければならない状況が出てくると思われます。

行政運営においても同様で、不断に前を読みながら進まなければなりません。議会は勿論ですが、市民の皆様にも共通理解、共通認識を深めながら、ご意見を頂きたいと思います。

昨年、議会で新たに取り組んだ事業として「電波に乗せて奥州市議会」というタイトルで、毎週木曜日、午後3時40分から奥州FMで、様々な角度から情報を発信しております。今までも様々な情報は発信している訳ですが、さらに市民の皆様に理解して頂き、議会を身近に感じて欲しいということであります。

合併して12年が経過しようとしております。たくさん成果を得られたと思っておりますが、同時に多くの課題もあります。本年3月には市長と議員の同時選挙の予定であります。大きな志を掲げて議員選挙に挑んで欲しいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

3ページ

おうしゅう市議会だより第47号 3ページ (PDFファイル: 662.8KB)

おうしゅう地産地消わくわく条例とは

奥州市における地産地消をより一層推進するため、平成29年12月に議員提案による条例として制定しました。

条例の名称は、市民がわくわくするような、健康で文化的な地域社会を共に築いていくうえで、「市民に浸透する親しみやすい条例」とするため、「わくわく」という表現を入れ、「おうしゅう地産地消わくわく条例」としました。

また、この条例は理念条例ですので罰則等は設けていません。

地産地消を通じて

農業の振興、健全な食文化の継承、地域経済の発展~食と農を基本とした健康で文化的な地域社会の形成~

推進体制の構築

- 市の役割

- 生産者の役割

- 事業者の役割

- 市民の役割

おうしゅう地産地消推進会議 → 「おうしゅう地産地消推進計画」策定、計画的な進行管理(市、議員、生産者、事業者、学識経験者)

農産物等に係る食の安全安心の確保

- 食の安全安心が確保された農産物等の安定供給を促進

- 食品トレーサビリティの導入への努力義務

- 生産段階でのリスク管理を目的とした農業生産工程管理(GAP:ギャップ)の導入支援

食育の推進

- 幼少期から朝ごはんを食べる食習慣を身に付けるための施策を地域、学校、家庭等が連携し推進

- 食品廃棄物の再生利用と食品ロスの削減に関する普及活動の推進

- 市立学校における食育推進に向けた取組への知識の啓発

- 伝統的な食文化の継承などの推進

地元酒等による乾杯の推進

- 市内で製造または市内で生産された農産物等を原材料とする清酒、焼酎、果実酒その他の酒類及びジュースその他の清涼飲料水での乾杯の推進

- 地元酒等を提供する事業者や市民が、製造業者と連携して乾杯を推進する努力義務

- 乾杯の推進に当たり、個人の嗜好や意思を尊重

市の地元食材の率先利用

市の学校給食施設において食材を購入する場合は、地元食材を優先的に購入し、その購入状況を公表します。

毎月第4土曜日は ~おうしゅうまるかじりの日~

地元産品の愛用、食を通じた地域づくりなど、地産地消を通じた様々な取組を市民自身が継続的・自主的に行うことを期待する趣旨から、毎月第4土曜日を「おうしゅうまるかじりの日」と定め、市、生産者、事業者、市民などがそれぞれの立場で取組を促進しようとするものです。

4ページ

おうしゅう市議会だより第47号 4ページ (PDFファイル: 803.8KB)

議案の審議

本定例会では、奥州市つぶ沼広場条例の制定、奥州市地域会議条例の制定、平成29年度奥州市一般会計補正予算第6号、第7号、第8号などの議案を審議し、全て原案通り可決しました。

奥州市つぶ沼広場条例について

森林愛護意識の向上及び市民の余暇活動の増進を図るため、奥州市つぶ沼広場を設置しようとするものです。

(注意)主な要点

- 広場は、無料の一般開放施設とする。

- イベントなど一定の行為を行う場合は、許可を必要とする。

今後は、簡易カーサイト新設などの整備を行うなど、活性化に向けたきっかけづくりを行っていきます。

市民の余暇活動の増進が期待されるつぶ沼(胆沢区)

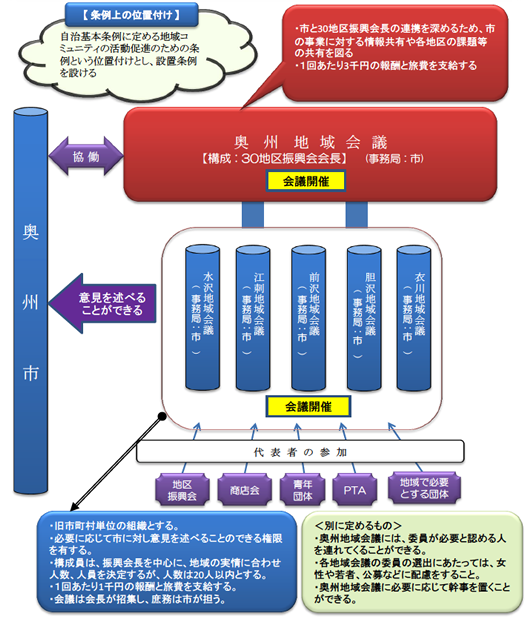

奥州市地域会議条例の制定について

奥州市自治基本条例第23条第2項の規定に基づき、地域コミュニティの活動を促進するため、奥州市地域会議を設置しようとするものです。

(注意)設置の主な目的

市と30地区振興会長との連携や、振興会長同士の連携を深めること、市に対して意見を述べることのできる組織を創るため。

財産の処分に関し議決を求めることについて

相手方が経営する事業の用に供するため、市が所有する土地(水沢サンスポーツランド)を処分しようとするものです。

- 処分の相手方

大井電気株式会社 - 処分予定価格

1億7千6百万円

財産の処分が決まった旧水沢サンスポーツランド

平成29年度一般会計補正予算について

第6号では、選挙費で、歳入歳出それぞれ5,582万円を追加。第7号では、就学援助事業経費150万円、スマートインターチェンジ事業経費1,073万円等で、歳入歳出それぞれ8,440万円を追加。第8号では、一般職給与費等で2,731万円を追加し、補正後の予算総額を590億8,111万円としました。

5ページ

おうしゅう市議会だより第47号 5ページ (PDFファイル: 678.0KB)

ここが聞きたい一般質問

今定例会の一般質問は、18人の議員が登壇し、行政運営について市長及び教育委員長の考えを質(ただ)しました。

質問、答弁の要旨を掲載します。(文責は質問議員)

一般質問とは?

議員が市の仕事全般について、市長などに報告を求めたり、将来の方針等について質問することをいいます。

一般質問は各定例会の本会議で行われます。

質問議員

- 菅原 由和(奥和会) 5ページ

- 千葉 正文(奥和会) 6ページ

- 及川 善男(日本共産党) 6ページ

- 廣野 富男(市民クラブ) 7ページ

- 加藤 清(新世会) 7ページ

- 千葉 敦(日本共産党) 8ページ

- 及川 佐(奥和会) 8ページ

- 飯坂 一也(公明党) 9ページ

- 中西 秀俊(奥和会) 9ページ

- 阿部 加代子(公明党) 10ページ

- 菅原 圭子(新世会) 10ページ

- 菅原 明(日本共産党) 11ページ

- 高橋 政一(市民クラブ) 11ページ

- 鈴木 雅彦(奥和会) 12ページ

- 千葉 悟郎(市民クラブ) 12ページ

- 佐藤 郁夫(市民クラブ) 13ページ

- 今野 裕文(日本共産党) 13ページ

- 佐藤 邦夫(市民クラブ) 14ページ

菅原 由和 議員(奥和会)

ダブルケアの認知度向上と支援策の充実を

質問

ダブルケア問題に対する市の認識は。

市長

団塊世代の介護と団塊ジュニア世代の育児が重なる「2025年問題」として、全国的に増加が予想される。家族の心身の負担は大きく、配慮や支援が課題であると認識している。

質問

ワンストップの相談窓口を開設すべきと考えるが。

市長

現在も複合的な困難な状況を確認しながら、関係機関の相談窓口につないでいる。現段階での開設は難しいと考えているが、今後の社会情勢を見据え、先進地の取組み等も参考にしながら対応していく。

質問

社会的認知度を高め理解を深めていく普及啓発を積極的にすべきと考えるが。

市長

市の広報誌やチラシ等による周知のほか、現在活動している方々や関係部署と連携しながら普及啓発に努める。また、どのような仕組みや社会資源が必要なのか意見をもらいながら対応していく。

市内で開催された市民団体主催のダブルケアシンポジウム

奥州宇宙遊学館の発展を

質問

奥州宇宙遊学館は、市内外から注目されている貴重な施設である。施設の強みを最大限に活かし、大きく発展させていくべきと考えるが。

市長

非常に価値ある施設である。意図する方向で更に発展させるためにどうあればいいかという視点で、指定管理者であるイーハトーブ宇宙実践センターとも検討をしながら、あるべき姿を見定めていく。

(注釈)ダブルケア 育児と介護が同時に行われていることを指す言葉。また、介護と孫支援、育児と配偶者や自分自身のケアなど、複数のケアを同時にする必要があることを指す。

6ページ

おうしゅう市議会だより第47号 6ページ (PDFファイル: 768.1KB)

千葉 正文 議員(奥和会)

胆沢城跡整備後の供用開始に向けた準備を

質問

胆沢城跡外郭南門地区の整備は築地の復元、南門、櫓(やぐら)の表示など整備事業が進んでいる。平成31年4月の供用開始以後のイベント開催、ボランティアガイド等の計画についてを問う。

教育委員長

今後は植栽表示、デジタル映像で表示する整備も進める。また供用開始に向けて埋蔵文化財調査センター、地域と連携し準備を進めていく。

整備が進む胆沢城跡『外郭南門地区』

地産地消の推進を

質問

議会が関係団体や市民との意見交換する中で、さらに地産地消を進める必要性を感じた。 地産地消の現状と今後の取り組みについて問う。

市長

奥州市内の産直の売り上げは、28年は16億8千万円と年々増加している。食の黄金店7店舗を認定し地元食材の拡大に努め、スタンプラリー等も実施している。学校給食には、農協と連携し地元食材利用促進を支援している。

教育委員長

学校給食における地元食材の使用割合は平成28年度で44.1%である。今後も農協、生産者団体と連携し地元食材の利用拡大に努めていく。

所有者不明土地の現状

質問

所有者不明土地の現状とそれらの活用等について問う。

市長

固定資産税納付通知不能数は79人、578筆、0.75平方キロで納税されるべき税額は167万3,300円である。空地空家の管理上の問題が心配される。

農業委員会会長

登記名簿人死亡の農地(所有者不明)は2,681.4ヘクタールで農地の12.3%である。遊休農地の32.7%は所有者不明土地であり今後問題になると思われる。

及川 善男 議員(日本共産党)

黒石幼稚園閉園後の支援は来年度以降も継続を

質問

市長は今年6月に「奥州市立教育・保育施設再編計画」と「学校給食施設再編計画」を決定した。これらの計画は、奥州市が子育てしやすい、未来を担う子どもたちを大切にする自治体をめざす方針に逆行するものである。市長はこの間、「これは計画でありコンクリートされたものではない。市民の意見を聞きながら変更もあり得る」との見解を表明してきた。しかし、先の議会全員協議会で、来年度から「市立黒石幼稚園」と「市立佐倉河学校給食センター」の廃止方針を明らかにした。黒石幼稚園の廃止に伴う他幼稚園等への通園に当たってのタクシーでの送迎やガソリン代の補助、園児服の購入補助を行うとのことだが、これは来年度1年限りでなく、来年度以降も継続すべきと考える。また、これらの助成は、今後再編が行われる他の教育・保育施設についても適用すべきだ。

市長

黒石幼稚園の閉園が急だったので、緊急的な措置として、現在通園している児童や来年度入園を予定している児童に対し、卒園まで通園等の支援を行うものだ。今後は全て、準備委員会のなかで合意が取れた内容で進めて行く考えである。

来年度閉園させる市立黒石幼稚園

羽田幼稚園等の廃止見直しを

質問

32年度以降佐倉河・羽田・上姉体幼稚園、みなみ保育園の廃止計画だが、見直すべきだ。

市長

全体的な再編計画があるものの、地域の切実な声もあるので、そういう声を全く無視して進めていくことには抵抗感がある。丁寧に時間をかけながら、より良き方向を目指していきたい。

7ページ

おうしゅう市議会だより第47号 7ページ (PDFファイル: 866.1KB)

廣野 富男 議員(市民クラブ)

移住・定住対策の現状と課題

質問

人口減少問題は喫緊の課題。移住・定住対策の重要施策として打ち出した人口プロジェクト及びILCプロジェクトの進捗状況を伺う。

市長

人口プロジェクトを通じた移住・定住対策として、新たに、移住・定住ホームページをリニューアルし本市を広くPRするほか、市内高校生・専門学校生・移住者等とワークショップ形式による移住定住施策への意見提言や、専門業者に業務委託し、今後5ヵ年の基本戦略を策定、来年度から事業に着手する予定。なお、ILCプロジェクト(まちづくりビジョン)に掲げている移住・定住関連事業は、本県誘致が確定していない現時点では検討の段階に入っていない。

地域医療と総合水沢病院の改修

質問

奥州市全体の医療バランスを見ると江刺区は医療体制が薄い。今後の医療過疎地域の対策は。更に、新市立病院建設より、総合水沢病院を利用する市民の生命を守るのが先決であり、早急な改修を望むがいかがか。

市長

医師や看護師等が不足する中で、県立病院や民間病院と連携しながら地域バランスを考えたい。水沢病院の改修について、耐震診断や老朽化、駐車スペース、改修工期、診療継続等を検討した結果、現地での改修は困難であり、抜本的な対策は移転新築しかないと判断した。患者の安全確保には、現状を説明し理解を求めながら、新病院開院まで災害対応訓練など避難訓練の充実や関係機関との連携拡大を通じでき得る対策を講じたい。

患者の命が第一! 早期改修望む

加藤 清 議員(新世会)

小沢市政の成果と課題 行財政改革について

質問

行財政改革は奥州市発展を期すためには必要不可欠である。今日までの小沢市政8年間の成果と課題をどう捉えているか伺う。

市長

財政の健全化は最重要課題と考えている。長期財政見通しの元、90億円を超える基金を積み増しすると共に180億円の起債残高を削減した。公の施設、事務事業の見直しにより生み出された財源は新たな政策、事業に振り向けてゆく。

地域経済の現状と振興対策は

質問

本市の経済は疲弊の方向にあると思われる。活力あるまちづくりの源は力強い地域経済があって実現されると考える。農商工の現状と対策について伺う。

市長

農業振興については不足な部分はあると認識している。農協との合同事業に於いて協議し対策を講ずる。商工業にあっては、人材不足解消に向け対策を講じる。定住化人口を増すことにより商工業の活性を図る。

地区センターの現状と課題は

質問

協働のまちづくりの原点は地区センターにある。地域の個性が光り輝くまちづくりを進める観点から、地区センターの組織体制の見直しを図る必要があると思われるがその考えについて。

市長

地域づくりを担う人材不足、確保が課題と捉えている。協働のまちづくりに繋げる狙いがあることから職員のあり方、待遇改善等について適切に対応する。

8ページ

おうしゅう市議会だより第47号 8ページ (PDFファイル: 819.8KB)

千葉 敦 議員(日本共産党)

子どもの医療費無料化は周囲の市町に取り残されたのでは

質問

金ケ崎町、平泉町に続き来年4月より一関市でも高校生まで、医療費無料化の予定である。奥州市は取り残された印象を受けてしまうと思うが。

市長

少子化対策、子育て支援の見地から、財政状況を勘案しながら、持続可能な助成制度のあり方を、引き続き検討したい。

質問

9月岩手県は「医療費助成現物給付の拡大に係る市町村の意向調査」を実施した。これに対する奥州市の回答は。

市長

当該調査の前提条件が、県内一斉に取り組むのではなく、各市町村で実施する場合を想定した内容だったことから、現段階での拡大は難しいと回答した。

給食費無料化拡大すべき

質問

学校給食費について、要保護、準要保護家庭に加え、所得の低い家庭や多子家庭への助成を増やすべきだ。

市長

準要保護家庭への決定に際しては多子の点も考慮して決めている。

質問

食材費への助成を増やして、保護者の負担を減らすべきだ。

市長

給食費の無料化は、少子化対策として全庁的に取り組むものである。

江刺区学校給食センター

前沢牛の維持発展策は

質問

地域の宝、前沢牛を守り発展させていくための方策は。

市長

繁殖や肥育素牛の導入時に補助金を出している。平成29年度は補助金額を増やした。

及川 佐 議員(奥和会)

市立病院の医業収益は悪化しており改善計画を作るべき

質問

市立病院への一般会計からの繰出金は、4年平均で16.6億円。繰出しは「できる」のであって、「ねばならない」のではないと思うが。

市長

病院の安定的に経営できるために国の基準に従って繰出している。

質問

このままで良いのか。今後どうするのか。一定の歯止を作って管理すべきでは。

市長

病院の維持継続のためには、繰出し基準をオバーならば問題だが、市民の生活や命を守るためには理解されるべき。

質問

27年度に比べ28年度の病床利用率が悪い。医業収益も悪化している。一方、職員給与費は年齢が高く収益の悪化の原因になっている。どのように考えているか。

病院事業管理者

市立病院の職員給与費が高いが、収入の増加や経費削減で改善したい。

「奥州地域会議」は再検討すべきだ

質問

「奥州地域会議」は、「奥州ちいき会議」にあった予算がなくなった。事務局の担当が地区振興会から市になった。行政区単位の「地域会議」と市は協働を行うべきでは。

市長

30地区振興会の連携を深めることや地区センターとの連携も考え、協働とした。市民や議会からの意見を聞き提案した。

質問

行政「区」の廃止の際に提案すべきであった。再検討すべきと思うが。

市長

特別委員会等の意見を中心に積み重ねた。最大公約数としてまとめた。今後改善しながら進めたい。

奥州地域会議

9ページ

おうしゅう市議会だより第47号 9ページ (PDFファイル: 664.3KB)

飯坂 一也 議員(公明党)

商店街活性化のために複数の視点を

質問

商店街活性化のために、地域の住民がもっと自分たちの町の商店街に、目を向けるような働きかけが大事と考えるが。

市長

どんな店があり、どんな商品を扱っているか、もっと情報発信が大切と考える。大型店やインターネットショッピングにはないものを創っていく必要がある。

質問

商店街活性化のために、これからの時代を考えた福祉の視点など、複数の視点で見ていく必要があるのではないか。様々な団体との連携も大事である。

市長

商店街活性化は商工部門だけといったことではなく、他の部門との連携も必要と考える。

わが町の商店街活性化を

ボランティアごみ袋の活用を

質問

公園の落ち葉の処理など、公共施設での清掃は、高齢化などの影響で大変になってきている。ボランティアを募集したり、啓発のためにボランティアごみ袋を活用するなど新たな取組みも必要と考えるが。

市長

親子で取り組めるボランティアごみ袋などを検討していきたいと考える。

中西 秀俊議員(奥和会)

幼保、教育施設再編は子どもの視点で早期取組みを

質問

将来、江刺東中学校区において、新たに小学校区が形成されたとしても、住居数はあっても世代間の同居人数の減少と出生数の減少などを踏まえると心配は尽きない。これまであった公立の施設が縮小、廃止になって行くのは寂しい。しかし、子育ては待ったなしであり、再編は子どもの将来を思う時、山間地の江刺東中学校区の玉里、米里、梁川、広瀬地区を総合的に一体的な取組みの考え方も必要では。

子どもの視点と地域住民の意見を大切にされ、どこに住んでいても対応するシステムを構築することで全てに足並みがそろって進んで行ける計画の策定を期待する。

市長

中山間部の玉里、梁川、広瀬の3保育所を平成32年以降に集約して認定こども園に進められるが、米里地区の子どもも含めて検討することを確認した。今後、学校区と通園範囲が必ずしも一致するとは限らず必要に応じて調整を図って行く。

人口減少時代を迎え、今後、学校統合が1つの大きな課題となってくる。地域においては課題と捉え、地域コミュニティの衰退につながらないよう、住民が知恵を出し合い、学校、行政と連携して取組むことが重要になる。

適正な規模や学校のあり方については、今後、地域の方々の意見を伺い検討して行く。準備委員会の判断が、幼保施設についても学校再編と合わせて進めるべきとの結論に至った場合は、これを踏まえて再編の一体的な推進を検討する。

平成14年度から供用が開始された梁川小学校

10ページ

おうしゅう市議会だより第47号 10ページ (PDFファイル: 813.5KB)

阿部 加代子 議員(公明党)

火災の犠牲者を「0」に

質問

住宅用火災警報器設置の義務化から約10年が経過したが、設置率や条例適合率が県、国平均より低い。周知の徹底、機器の更新について広報すべきである。市営住宅の警報器の進捗状況について伺う。

市長

市の設置状況が低いので特にも高齢者宅への周知を消防団、民生委員等と協力し行う。市営住宅の更新は、28年、29年と年次的に行っている。

自立支援の充実を

質問

生活保護世帯、生活困窮者が増加傾向にある。いきなりの就労ではなく、中間的就労のメニューを増やし支援者に寄り添った支援事業にすべきである。

市長

就労準備支援事業に取組み「くらし・安心応援室」で実施している。社会参加、自己実現、知識・技能習得の機会としている。支援の方法について更に検討する。

後藤伯記念公民館の文化財登録を

質問

後藤新平記念館、後藤伯記念公民館の更なる活用を目指し管理、運営の方法について検討すべきである。有形文化財の登録の進捗状況を伺う。

市長

老朽化も進んでいる事から、どのような検討委員会の持ち方が良いのかも含め考えていく。公民館の登録を目指し、建物の図面や構造について調査を行った。その調査を基に国登録有形文化財に向けた検討を行っていく。

文化財の登録を目指す後藤伯記念公民館

菅原 圭子 議員(新世会)

いわて奥州きらめきマラソンの改善点は

質問

4,000人を超える参加者、多くのボランテアの協力のもとで開催されたが、次回についての改善点、反省点は。

市長

給水所、トイレ、救護所の不足などについての指摘をいただいた。コース沿道の応援や周辺の環境整備等の自主的な支援をいただくなど賛同を得た反面、交通規制等の混乱に関する厳しい指摘、市民の一体感の醸成という点で、盛り上がりの差があったとの声があった。今後、他市の大会視察や全国マラソン協議会などの情報収集し、次回に向けて改善を意識し努力していきたい。

質問

会場地いきいきスポーツランドの隣地が荒れたまま放置されている。参加者の休憩の場として整備が重要と考える。今後の土地の整備について伺う。

市長

議員ご指摘の通りきちんとした管理が必要と認識している。問題は土地の低さ、盛土をしなければ活用が出来ない状態である。市営工事等の発生土を活用しながら盛土ができるよう準備をしていく。

いわて奥州きらめきマラソンのスタート模様

新市立病院建設計画は

質問

現在初期段階で問題が出てきているが、建設計画をどうすすめていくのか。

市長

現在、病院の医療構想や規模の方向性を示す新市立病院基本構想・基本計画の策定を進めている。素案作成する策定委員会において基本構想の前段の部分まで協議が進んでおり有識者会議で説明をしたところである。

11ページ

おうしゅう市議会だより第47号 11ページ (PDFファイル: 842.7KB)

菅原 明 議員(日本共産党)

観光施設の民間移譲の見通しは

質問

奥州市の観光施設を、民間活力の導入に向け、対象施設見学会等を進めてきた。「市場調査申込書」および「提案概要書」の提出が11月30日となっているが、企業の皆さんからどれくらい申し出があったか。

市長

11月までに「舞鶴の湯」「黒滝温泉」「ひめかゆスキー場」「ひめかゆ温泉」「衣川荘」の5施設に対し、6事業者から民間の経営手法を活用した運営方法の提案がされた。提案内容については、今月中に提案者と対話をし、内容を把握する予定としている。12月末までには、その内容を公表したい。

危険な旧衣川庁舎は早急に解体を

質問

旧衣川総合支所が2度の巨大地震で、支所としての機能を失い危険な状況になった。新庁舎の建設が完成まじかになったことから、速やかに解体するべきであると考えるがその計画を伺う。

市長

被災した庁舎は現在も防災無線など、一部機能を継続しているので、今年度中に新庁舎に移転する。残る旧庁舎の建物は、損壊等の危険性も高いことから、震災復興特別交付税を活用して、平成30年度に解体する計画である。

解体予定の旧衣川支庁舎

奥州市のいじめ・不登校の現状は

質問

岩手県のいじめ・不登校の発生状況は、上昇傾向にある。奥州市の状況はどうか。

教育委員長

いじめの状況は、今年度10月末現在の認知数は411件となっている。そのうち解決数は全体の80%に当る361件で、対応については、教職員が生徒の状況を日常的に観察し、複数の目で見守りながら早期対応に努めている。残り12%の事案は、継続して解決に向け指導している。

不登校については、昨年同期と比較して3名多く、対策として、定期的に適応支援会議を開き、生徒の状況や組織としての対応を話し合い、家庭訪問や、面談等を行ないながら、丁寧に対応している。

高橋 政一 議員(市民クラブ)

いじめ防止対策と今後の課題はなにか

質問

県内で平成25年と27年にいじめによる事案があった。「いじめは人間として絶対に許されない」との認識に立ち、いじめを未然に防止し重大事態を招かないよう求められている。教育委員会、学校の対応を伺う。

教育委員長

いじめの認知件数は10月末時点で411件、解決件数は361件である。継続した指導等が必要な事案もあるが、昨年度とほぼ同数である。内容は「冷やかしやからかい、悪口」が多く、「パソコンや携帯電話による誹謗中傷」もみられる。各学校で「いじめ防止基本方針」を策定し、人間関係力の向上を図り学級づくりをしながら、未然防止を図っている。

大津市いじめ防止パンフレット(A4版8ページ)

市の財政見通しは

質問

今後の歳入、歳出の見通しと病院事業負担金と新市立病院建設事業費が与える影響はどうか。

市長

平成48年度までの長期財政計画を策定したところである。歳入歳出ともに減少するが、財源不足を補うために財政調整基金等で財源調整しており、平成46年度まで続くと見込んでいる。新市立病院事業では平成35年度から出資金、交際費が増加するが十分対応できる。

病院事業管理者

新市立病院建設事業費は、水沢病院の病床数をもとに算出したが、機能や規模が明確になった時点で進めていく。再編ネットワーク化については今後の検討である。

12ページ

おうしゅう市議会だより第47号 12ページ (PDFファイル: 770.1KB)

鈴木 雅彦 議員(奥和会)

安定的で持続可能な医療提供体制の構築を

質問

以前から奥州市の市立医療は2病院・2診療所・1歯科をトータルで構想し、機能分担と連携体制を構築した上で、県立・民間医療機関との連携を図るべきと提案してきた。来年度の診療報酬改定や、地域医療構想に基づく県の保健医療計画改訂及び県立病院経営計画も見通して、新市立病院にはかかりつけ医と急性期病院の橋渡し役的な、一次救急と在宅復帰を図るための加療を役割とした『後方支援病院』とする等、安定的で持続可能な医療を提供するための視点・発想の転換が必要ではないか。

市長

病床機能の分化といった制度への対応のみならず、患者様により適切な、ニーズに応えられる医療を提供することは、医療機関に期待される役割であろうと考える。

「急性期から在宅復帰を図る上での橋渡し、かかりつけ医と急性期病院との橋渡し役としての後方支援病院」の役割については、かかりつけ医との連携によりこの地域でより良い医療環境の構築を目指す上でも、取り組むべき課題と認識しているので、検討を進めて行きたい。

地域医療の橋渡し役「後方支援病院」

(他に、『組織体制・リスクマネジメント』についても質問しました)

千葉 悟郎 議員(市民クラブ)

小・中学校図書館司書の処遇改善

質問

合併後年次計画で、市内小学校(27校)・中学校(10校)の図書館に司書が配置され、また、昨年4月から職名が学校図書館事務補助から学校図書館司書(司書免許取得者)にかわった。どの学校の図書館も明るく、静かに児童・生徒たちが読書や調べ学習などの環境が整ってきている。

ところが司書の多くは、1人で2校、3校を兼務しており、また臨時として働いている状況である。

そのため、報酬を含めた処遇改善について聞きたい。

教育委員長

司書の全校配置は、県内でも奥州市のみであり、学校図書館は児童・生徒の読書・学習活動に、大いに活用されているとの報告を受けている。そのためにも、司書の処遇改善等について、前向きに検討していきたい。

「奥州市情報公開条例」について

質問

この条例の第1条に「…行政文書の開示等を求める市民の知る権利を明らかにする…、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市民の市政に対する理解と信頼を深め…もって公正で開かれた市政の推進に…」とある。なぜメガソーラーについての市民の行政文書の開示請求に、非開示や黒塗りの文書が出されるのか。

市長

市が取り扱う情報には、個人の権利や公益の保護の観点において、開示することが適当でない、いわゆる非開示情報が含まれている。

質問

この条例の第1条以外の条項を読むと、市の条例を越えた国の法律に類似しているが、どうか。

市長

国の法律を基に作成されている。

「情報公開」として提出された行政文書

13ページ

おうしゅう市議会だより第47号 13ページ (PDFファイル: 900.7KB)

佐藤 郁夫 議員(市民クラブ)

ILC建設計画が見直されたが

質問

国際リニアコライダーの建設計画について、世界の加速器研究所の所長で構成する「国際将来加速器委員会」が経費削減の観点から当初計画の50キロメートルを20キロメートルとする計画で承認され、「日本主導で早期に実現するよう」声明が発表された。これを政府に報告し政府は今年度末から来年度にかけて判断するものと想定される。まさに正念場を迎えているが、国の動向は。また市としての取り組みは。

市長

懸案となっている建設コスト削減のため20キロメートルからスタートする計画である。建設コストは最大で4割程度削減され約5千億円となる見込みである。ステージング(段階的建設)の考えで、20キロメートルはスタートで最終的な計画50キロメートルは変わらない。これを受け政府は来年夏ごろまでに判断することとなる見込みである。関係機関は一歩前進ととらえており、正念場を迎えている。誘致に向け関係機関一丸となって陳情始め誘致活動を展開している。市としても東北ILC推進協議会を中心に政府に働きかけていきたい。

ILC誘致の看板(江刺区玉里地内)

バス交通計画の見直しは

質問

本市のバス運行は民間バス路線とコミュニティバス、市営バス、ハートバス等各区で運行形態、料金も異なっている。高齢者や独り暮らし老人は停留所までも行けない状態なので、デマンド(家庭から目的地まで運行)交通中心にバス交通計画の見直しをすべきだ。

市長

平成30年度から見直し作業に着手する。デマンド交通について、本市は市域が広大なため慎重に検討していきたい。

今野 裕文 議員(日本共産党)

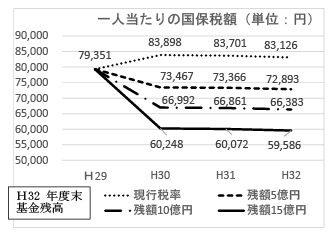

国保税の引き下げを問う

質問

来年度から国民健康保険が県単一の制度になる。地域によって保険料が医療の供給体制と関係なく同一にされるのは賛成できない、各自治体の独自施策を否定する統一化はすべきでない。また、平成26年度に国保税を引下げたにもかかわらず財政調整基金が積み増しされている。国民健康保険運営協議会に引き下げ案を3案諮問しているが、最大の引き下げ案を採用すべきだと考えるがいかがか。

市長

岩手県と市町村連携会議で議論されている。これから議論していくもので市として意見を述べていく。広域化によって負担が増すようなことのないよう注視していきたい。保険料については、できるだけ最低限の基金となるようなスタンスをとっている。国保運営協議会ではいろいろ意見があり慎重な意見も多かった。

(注意)従来の国の基金残高指標は医療給付費の5%(約5億円)

平成29年度第3回奥州市国民健康運営協議会の資料より作成

減反政策廃止への具体策を求める

質問

天候不順による稲作では、大幅な減収田、刈り取り不能水田があり、刈り取りが終わり農業共済制度の適用が不可能な水田もある。その実態を把握し、農家が来年度の作付けに支障がでないよう支援策を講じるべきでないか。減反政策廃止問題で「水田フル活用」の制度を活用するというが踏み込んだ検討が必要だ。対策について具体的に示すべきでないか。

市長

全体像は把握できていない。農協と協力し被害の実態を把握する手立てをとりたい。減反政策では来年度400ヘクタール作付け拡大できると試算しているが、大豆や麦の生産拡大は難しいと考えている。

14ページ

おうしゅう市議会だより第47号 14ページ (PDFファイル: 787.9KB)

佐藤 邦夫 議員(市民クラブ)

新市立病院建設は地域医療計画策定後に進めよ

質問

建設にあたって「議会がすべて了承している」と会報や会議で言われていると聞いている。議会は総合計画とコンサルタントに依頼する予算には賛成しているが、すべてに賛成している訳ではない。

一度立ち止まって県、市、金ケ崎町、三師会、県立病院など医療関係者等で「協議の場」を設け、医師確保の問題、胆江地区にない、あるいは少ない科の周産期医療、脳外科、小児科、救急医療の対応や、将来の病床の必要量を達成するための方策など話し合い、開業医も含め各病院の役割分担を明確にし、地域医療計画を策定してから進めるべきではないか。

市長

三師会が有識者会議に出席し、様々アドバイスをいただけるように丁寧に説明しお願いをしたい。大方の市民が納得できるような計画にして進めたい。

質問

新病院建設には100億円の建設費と、現在毎年、年間15〜16億円もの一般会計繰り出し金が必要な現状から、30年間で約600憶円の費用が必要になる計算である。様々な要因でさらに経営が良くなるとは考えにくく、夕張のようになる可能性がある大きな問題である。次期市長選挙では争点の1つにして欲しい。

市長

現在、外部有識者会議を設置し、検討を進めている状況である。

新病院はあくまでも市民合意を得た上で進めていく。

移転建設が議論になっている総合水沢病院

請願の審査内容

定例会において付託のあった請願について、所管委員会で審査しました。審査結果は次のとおりです。

- 番号 請願第38号

- 請願名 私学教育を充実・発展させるための請願

- 請願者 私学助成をすすめる岩手の会

会長 土屋 直人ほか1名 - 審査内容 依然として公立と私立の学費格差は大きく、公費負担額の差についても解消に向かうべきであり、公立でも私立でも学費を心配せずに生徒が安心して学べる環境にしていくためにも、今後も助成は必要であるとの観点から、採択。

- 審査結果 【採択】意見書提出

- 所管委員会名 教育厚生常任委員会

お詫び

奥州市議会だより第46号(平成29年10月26日発行)の一部に誤りがありました。訂正内容は次のとおりです。お詫びして訂正いたします。

7ページ質問議員の紹介目次

- (訂正前)

8 佐藤 邦夫 (市民クラブ) - (訂正後)

8 佐藤 郁夫 (市民クラブ)

佐藤洋氏(新世会) 議員辞職

平成29年11月29日、一身上の都合により議員を辞職しました。平成26年3月の初当選から3年8か月務めました。

議会人事

佐藤洋議員の辞職に伴い、次の役職について選任しました。

岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員

鈴木 雅彦(奥和会)

15ページ

おうしゅう市議会だより第47号 15ページ (PDFファイル: 454.0KB)

議員発議

議員発議により2件の意見書を可決し関係機関へ送付しました。

道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続等を求める意見書

道路は、地域経済の活性化や持続的な成長、市民の安全・安心で豊かな暮らしを支えるとともに、災害時には市民の生命を守るライフラインとして機能するなど、市民生活に欠くことのできない重要な社会基盤です。

しかしながら、地方の道路整備はいまだに遅滞していると言わざるを得ず、道路ネットワークの形成や交通渋滞の解消、通学路・生活道路の安全対策、道路施設の老朽化、防災対策も大きな課題となっています。

また、奥州市を取り巻く道路環境に目を向けると、高速道路網においては、市北東部に接続している釜石自動車道江刺田瀬インターチェンジや、平成30年3月供用開始予定の東北自動車道奥州スマートインターチェンジ、広域道路網においては一般国道4号水沢東バイパスの整備などにより、市内交通量の多大な変化が見込まれます。加えて、道路整備に対する住民要望は年々多様化し、件数も多くなっている状況にあります。これらの課題に対して自主財源が限られている本市では、平成29年3月に策定した「奥州市道路整備計画」を基に、有効な投資を実現するため、奥州市全体における整備路線の優先度を見極めた事業の推進など、計画的かつ効果的な道路整備を図っています。

このような状況において、時限措置である「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「財特法」という。)」の規定による、交付金事業などの補助率等の嵩上げが平成29年度で終了することになれば、限られた自主財源で地方創生や人口減少対策に全力で取り組んでいる本市にとっては正に死活問題であり、地域づくりのみならず自治体運営にも悪影響が生じ、地域活力の低下を招くことが懸念されます。

よって、来年度以降も迅速かつ着実な道路整備を推進するため、国においては、財特法における補助率等の嵩上げについて、下記の措置を講じるよう強く要望します。

記

- 財特法における補助率等の嵩上げ措置を平成30年度以降も継続すること。

- 地域の安全性や生産性の向上に資する道路整備に対し、嵩上げ措置を拡充すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成29年12月20日

岩手県奥州市議会

提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣

私学教育の充実と発展を求める意見書

私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実と発展に寄与しています。 現在、私立学校の経営基盤は厳しい環境におかれており、私立学校に通わせる保護者の学費負担は家計を大きく圧迫しています。また、生徒1人当たりにかけられる教育費が公立学校と比べて低いことが、私立学校の教育諸条件が改善されない大きな要因となっています。

こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実が求められています。

よって、国及び県においては、このような私学教育を取り巻く実情を勘案し、過疎地域の私立学校に対する特別助成の増額を含め、私学助成金を更に充実するよう強く求めるものです。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成29年12月20日

岩手県奥州市議会

提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、岩手県知事

16ページ

おうしゅう市議会だより第47号 16ページ (PDFファイル: 808.4KB)

賛否の公表

採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。

採決結果一覧表

| 議席 | 氏名 | 会派 | 議案第6号 | 議案第57号 【委員会付託省略の動議】 |

議案第57号 | 請願第38号 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 鈴木 雅彦 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 6 | 及川 佐 | 奥和会 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 8 | 菅原 由和 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 12 | 千葉 正文 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 15 | 中西 秀俊 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 16 | 小野寺 隆夫 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 18 | 中澤 俊明 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 20 | 藤田 慶則 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 23 | 渡辺 忠 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 3 | 廣野 富男 | 市民クラブ | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 10 | 高橋 政一 | 市民クラブ | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 11 | 佐藤 郁夫 | 市民クラブ | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 19 | 千葉 悟郎 | 市民クラブ | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 24 | 佐藤 邦夫 | 市民クラブ | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 2 | 千葉 敦 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 17 | 菅原 明 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 22 | 今野 裕文 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 27 | 及川 善男 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 5 | 菊池 利美 | 新世会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 7 | 菅原 圭子 | 新世会 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |

| 13 | 加藤 清 | 新世会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 9 | 飯坂 一也 | 公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |

| 14 | 阿部 加代子 | 公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |

| 25 | 内田 和良 | 無会派 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

| 28 | 小野寺 重 | 無会派 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |

議案第6号の採決結果

賛成17票、反対8票

議案第57号(動議)の採決結果

賛成15票、反対10票

議案第57号の採決結果

賛成15票、反対10票

請願第38号の採決結果

賛成23票、反対2票

注意

- 議長は裁決には加わりません

- 委員会付託省略の動議とは、議案を委員会に付託して審査することなく本会議において討論、採決することを求める議員からの提議のこと。

案件の詳細

| 議案番号 | 案件名 |

|---|---|

| 議案第6号 | 奥州市立幼稚園条例の一部改正について |

| 議案第57号(動議) | 奥州市地域会議条例の制定について(委員会付託省略の動議) |

| 議案第57号 | 奥州市地域会議条例の制定について |

| 請願第38号 | 私学教育を充実・発展させるための請願 |

| 議案第6号 | 奥州市立幼稚園条例の一部改正について |

議案第6号 奥州市立幼稚園条例の一部改正について

反対討論

この条例改正は、黒石幼稚園を廃止しようとするもの。教育委員会は本年6月に、奥州市立教育・保育施設再編計画を定めたがその中では、平成32年から37年の間に廃止予定とされていた。定員に対する児童数の充足率の著しい低下が背景にあり、他の園へ移ることになる園児に対して支援を行うとの説明だったが、今議会中に在園児の保護者から陳情書が提出され、あと2、3年は残してもらいたい希望があったこと、閉園であればもう少し早く方針を示してほしかったとのことだった。やはり保護者や地域への説明は1年以上かけ、募集停止を経て丁寧な対応をすべきであり、週に1、2回近隣の幼稚園との合同保育をすれば、集団教育ができるのではないかと考え本議案に反対する。

賛成討論

平成30年度の入園希望による5歳児1名と3歳児1名ないし2名の状態では複式学級に適さないという事情もあり、募集を停止したうえで閉園しようとするものは理解できる。幼稚園廃止に係る住民や保護者への説明の性急ぶり、閉園への準備期間の短さに対する住民理解への懸念、転園を余儀なくされる児童と保護者への支援等など、この議案について付託された常任委員会において教育委員会から改めて説明を受け質疑を行ったが、提出された記録、資料から地域住民、保護者等から納得を得られていることが確認でき、また、地域協議会においても閉園はやむを得ないとの判断がなされている。 今回のような幼稚園の状況は、市全体にみられる深刻な課題。これは、少子化の進行とともにライフスタイルの変化により保育所への入所希望が拡大していることが影響している。待機児童対策として保育所の規模拡大が進められる中、幼稚園は教育施設として1学級当たり最低3名以上在園しないとその役割を果たせないという事情がある。 今回の審議において、保護者を含め地域住民への周知期間が短か過ぎたことや今後も継続してフォローしていくことの必要性を教育委員会は認識しており、このことは間違いなく実行してもらうこと、子ども・子育て支援制度をより広く理解してもらうよう繰り返し説明等を行うこと、閉園も含め施設再編を性急に実施しないことを求めつつ本議案は可決されるべきであると考える。

反対討論

賛成討論でもあったが、子ども達の教育環境について十分配慮すべきだというのはそのとおりだと思う。ただ、今回の黒石幼稚園の廃止は、廃止ありきで進んだと常任委員会を傍聴する中で感じたし、継続するという努力は全くみられないというところに地域住民の大きな違和感があったと感じた。本来、これらの幼児教育施設、保育施設のあり方は、十分時間を取って、住民の納得のもとに行われるべきであるという視点から、黒石幼稚園の廃止は非常に乱暴なやり方だというふうに思うため、本議案には反対する。

議案第6号での起立採決

17ページ

おうしゅう市議会だより第47号 17ページ (PDFファイル: 483.6KB)

特別委員会報告

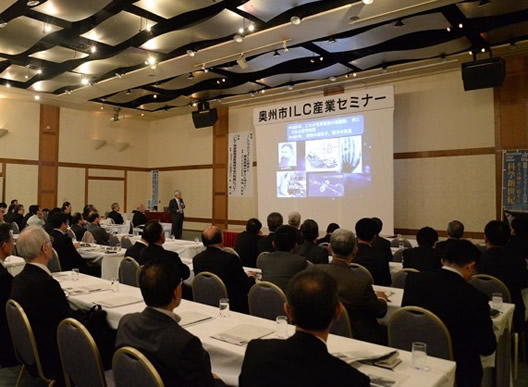

ILC誘致及び国際科学技術研究圏域調査特別委員会

11月9日の委員会は、奥州市と奥州市ILC推進連絡協議会が主催する「奥州市ILC産業セミナー」に参加し、地域企業のILCや関連産業への参入促進について、講演を聴講しました。

今回のセミナーでは、第一部で吉岡正和KEK名誉教授の「ILCプロジェクトの現状と関連産業の参入に向けて」と題した講演があり、講演の最後に話された「民間活力は決定的に大事になることをお伝えしたかった」との言葉を心に刻んだところです。誘致に向けた市民一人ひとりの行動が今後重要になると感じました。

第二部では、今健一(公財)いわて産業振興センターILCコーディネーターから「いわて加速器関連産業研究会の取組について」と題して講演を聴きました。同研究会では加速器関連産業に係る産学官の交流及び連携の場の創出や県内企業の技術力向上や取引機会の拡大等を推進しているということでした。今後の県内産業の発展に結び付くものと期待するものです。

11月9日の講演を聴講

地域自治区調査特別委員会

10月17日の特別委員会では、小沢市長の出席を求め、前回9月22日に説明を受けた「(仮称)奥州ちいきかいぎ」に対する当委員会からの意見への検討結果を説明してもらい、その上で、さらに委員からは、地域協議会に代わるものであるならば意見具申ができることが必要ではないか、各総合支所がかかわるべきではないか、など意見があり、再検討し回答するとの項目が何点かありました。

その後、11月16日には修正案の説明があり、意見具申機関としての位置づけ、事務局を総合支所で行うことなど変更点の説明があり、その上で同月18日から市民説明会等に入るということでありました。

12月14日には、市民や地域協議会委員からの意見集約の結果と「奥州市地域会議条例」の条例案の説明がありました。条例案については、委員から、各地域会議での「決」の考え方に対する意見があり、それを踏まえて、定例会最終日の条例案の提案となったものです。

12月14日特別委員会での審議

新市立病院建設調査特別委員会

10月10日の委員会では、「奥州市新市立病院基本構想(案)」について調査し、素案としてまとまった「新市立病院整備の基本的な考え方」までの説明を受けました。その中で、奥州市の地域医療の考え方、現在作成中である地域包括ケアプランでの医療・介護・福祉との連携などを中心に質疑が行われました。

12月13日の委員会では、「前回の委員会後に行われた会議等の協議状況」と「新市立病院基本構想(案)の進捗状況」について調査しました。基本構想(案)の進捗状況については、前回の委員会で報告を受けた内容からの進捗はなく、次回の有識者会議において意見を伺う考えであること、前回の委員会後に開催された会議等の協議状況では、10月10日以降に開催された会議等の概要のほか、11月21日に開催された有識者会議において新たに2名の委員の委嘱をしたことなどの説明がありました。10月10日の特別委員会でも委員から意見があった奥州市版地域医療構想作成の市の考えなどを中心に質疑が行われ、新市立病院基本構想を市の地域医療構想と並行して作成する方向で最大限努力していくとの市の考えを確認しました。なお、翌日の12月14日も委員会を開催。出席依頼者の意向を尊重して秘密会とし、3師会(奥州医師会・奥州歯科医師会・奥州薬剤師会)の代表の皆様から胆江二次医療圏の現状と新市立病院建設に対する考えについて、それぞれからお話を伺いました。

12月13日特別委員会での審議

18ページ

おうしゅう市議会だより第47号 18ページ

おうしゅう市議会だより第47号 18ページ (PDFファイル: 755.1KB)

第10回奥州市議会・平泉町議会・一関市議会議員研修会

奥州市議会、平泉町議会及び一関市議会の議員研修会が12月22日、平泉町役場を会場に行われました。当日は、平泉文化遺産センター館長の千葉信胤氏を講師に迎え「胆沢・磐井地方の風土〜菅江真澄のまなざしから〜」と題して講演していただきました。

胆沢・江刺・磐井地方の歴史はほぼ同一であり、縄文時代までさかのぼることができること。現在の地域(コミュニティ)は、江戸時代に形作られたものであること。当時の農業生産力の高さ、その中でも平泉・磐井地方は麻の栽培が盛んで、江刺地方からの出稼ぎもあったことなど、この地方の歴史を振り返る内容のほか、この地方からは多くの先人が輩出されていることなどが語られ、地域の文化、先人を見直すことで出てくる発見や気づきを住民同士が情報共有することが必要なだけでなく、その体制づくりも必要であるとの話でした。

講演する千葉平泉文化遺産センター館長

行政視察報告

議会運営委員会

- 視察日

平成29年10月4日~6日 - 視察先

- 大阪府八尾市

- 大阪府泉佐野市

- 兵庫県西宮市

予算決算常任委員会の設置、大規模自然災害発生時の対応要領の制定について【大阪府八尾市】

平成26年に予算決算常任委員会を新たな常任委員会として設置し、予算審査と決算審査を同じ分科会で行っていました。これは大阪府内で最初の取組みとのことです。大規模自然災害発生時の対応要領の制定は、東日本大震災を発端とし平成24年に特別委員会を設置。2年にわたり調査・検討を行い、「八尾市議会災害対策会議」を常設の会議体として会議規則に位置付けました。常設の災害対策会議を設置するのは、近畿では初めての取組みとのことです。

議会による行政評価について【大阪府泉佐野市】

議会による行政評価を平成22年から行っており、財政健全化の観点から事業評価を行い財源捻出を目標としたものです。流れとしては、議会の特設委員会において評価対象事業を決定し、担当課ヒアリングを行った後に全議員が対象事業の事業評価を行い、最終的には評価結果を市長に提出しているとのことです。その後、予算審査までに評価結果の予算への反映状況等の説明が行われるとのことでした。また、年度末には総括を行い、事業の改善点等を検討し翌年度に申し送りをしているとのことです。

泉佐野市議会での視察模様

政務活動費のインターネット公開、常任委員会の運営ガイドラインについて【兵庫県西宮市】

平成22年度分から政務活動費の収支報告書を、平成27年度分からは領収書等証拠書類についてもホームページで公開を始めたとのことです。公開に先立ち関係規程を整備し、また公開に当たってのサーバー容量や個人情報の秘匿処理などの課題検討の後、公開に至ったとのことでした。また、常任員会運営ガイドラインでは、常任委員会の運営、所管事務懇談会、委員会事前調整会、施策研究テーマ、視察の5項目を盛り込み、常任委員会の活性化、視察の見直しなどを図っていました。

FM放送による議会情報番組の終了のお知らせ

平成30年3月に奥州市議会議員の改選期を迎え、現行の議会広報編集委員会の体制が変更となることに伴い、同年2月から当分の間、「電波に乗せて!奥州市議会」の放送を終了いたします。

今後、新体制においてこれまでの取組内容を検証しながら、改めて番組を再開したいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 なお、これまでの放送内容は奥州市議会のホームページからオンデマンドで聴くことができます。

19ページ

おうしゅう市議会だより第47号 19ページ (PDFファイル: 505.7KB)

たくさんのご意見をいただきありがとうございました

「第12回市民と議員の懇談会」5会場で81人

市議会市政調査会(会長:及川善男議員)が主催する「市民と議員の懇談会」を、11月7日、9日、11日に開催しました。議員が5班に分かれて各会場を担当し、市民の皆さまと懇談を行いました。

詳細は『市民と議員の懇談会報告書』を作成し、市議会ホームページに掲載しておりますのでご覧願います。

第12回市民と議員の懇談会

- 懇談テーマ「子ども子育て支援について」

- 9月定例会の報告

- 議会に対する意見要望・地域における諸課題等

| 日程 | 会場 | 参加者 男性(人) |

参加者 女性(人) |

参加者 計(人) |

|---|---|---|---|---|

| 11月7日(火曜日) 18時00分~20時00分 |

江刺総合支所1階 多目的ホール | 20人 | 3人 | 23人 |

| 11月7日(火曜日) 18時00分~20時00分 |

衣川保健福祉センター 多目的ホール | 11人 | 4人 | 15人 |

| 11月9日(木曜日) 18時00分~20時00分 |

前沢総合支所4階 401大会議室 | 11人 | 0人 | 11人 |

| 11月9日(木曜日) 18時00分~20時00分 |

胆沢総合支所3階 大会議室 | 5人 | 2人 | 7人 |

| 11月11日(土曜日) 10時00分~12時00分 |

水沢南地区センター 和室 | 19人 | 6人 | 25人 |

合計

- 男性:66人

- 女性:15人

- 計:81人

“迷惑をかけあう関係”を目指して

市議会市政調査会

協働の新しいかたちに関する講演会を開催

市議会市政調査会(会長:及川善男議員)は11月16日に、社会福祉法人桐鈴会(とうれいかい)(新潟県南魚沼市)の黒岩秩子(ちづこ)理事長を講師に迎え、「“迷惑をかけあう関係”を目指してー協働の新しいかたちー」と題して開催しました。自身の子どもと同級生であった2人の知的障がい児との出会いがその後の人生に大きな影響を与えたこと、自宅を会場とし、保育士仲間や保健師らが、ときには子どもを連れて集まり、自然発生的に「ともに育つ会」が発足、「差し障りのあること」を言いあって互いを育て合ったこと、誰でも来られる塾として「大地塾」を始め、登校拒否の子どもや障がいを持った子どもたち、様々な悩みを抱えた人たちが、新潟県内のみならず、県外からも訪ねてくるようになったこと、様々な選挙を裏方から支え、自身も5カ月間参議院議員を務めたことなど興味深いエピソードが満載の講演内容でした。

7人の子どもを産み育て、喜寿(77歳)を迎えた今もなおバイタリティに溢れ多方面で活躍している姿に感銘を受けました。

講演する黒岩秩子社会福祉法人桐鈴会理事長

議会日誌

- 10月4~6日 議会運営委員会行政視察

- 10月5日 議会広報編集委員会

- 10月10日 新市立病院建設調査特別委員会

- 10月13日 議会広報編集委員会

- 10月17日 全員協議会

- 10月17日 地域自治区調査特別委員会

- 10月17日 会派代表者会議

- 10月17日 建設環境常任委員会所管事務調査

- 10月26日 教育厚生常任委員会所管事務調査

- 10月26日 地産地消推進条例検討委員会

- 10月31~11月1日 長沼町姉妹都市視察訪問

- 11月2~3日 掛川市姉妹都市視察訪問

- 11月4日 議会改革検討委員会

- 11月7日 総務常任委員会所管事務調査

- 11月7日 市民と議員の懇談会(江刺・衣川)

- 11月9日 ILC誘致及び国際科学技術研究圏域調査特別委員会

- 11月9日 市民と議員の懇談会(前沢・胆沢)

- 11月11日 市民と議員の懇談会(水沢)

- 11月13日 岩手県市議会議長会議員研修会

- 11月13日 地産地消推進条例検討委員会

- 11月16日 地域自治区調査特別委員会

- 11月16日 市政調査会講演会

- 11月20日 全員協議会

- 11月20日 議員説明会

- 11月20日 議会広報編集委員会

- 11月20日 会派代表者会議

- 11月24日 建設環境常任委員会所管事務調査

- 28日 議会運営委員会

- 12月22日 奥州市議会・平泉町議会・一関市議会議員研修会

平成29年第4回定例会(12月1日〜12月20日) <会期中に開催された委員会>

- 議会運営委員会 2回

- ILC誘致及び国際科学技術研究圏域調査特別委員会 1回

- 地域自治区調査特別委員会 1回

- 新市立病院建設調査特別委員会 2回

- 総務常任委員会 2回

- 教育厚生常任委員会 4回

- 産業経済常任委員会 1回

- 建設環境常任委員会 2回

- 議会広報編集委員会 1回

- 議会改革検討委員会 1回

- 市政調査会 1回

- 地産地消推進条例検討委員会 1回

- 全員協議会 2回

- 会派代表者会議 3回

20ページ

おうしゅう市議会だより第47号 20ページ (PDFファイル: 930.7KB)

私もひとこと

消防について

江刺区/及川 正春(おいかわまさはる)さん(64歳)

行政区域としては異なるが、消防組合は同じです。

しかし、消防行事や施設面においては、同じレベルになっていません。組合が同一であるので、隣接行政と枠組を図り、管理面、指導面で複雑な構図を排除し同水準にすべきだと思います。

また、電波法の改正により、消防無線は、アナログからデジタルタイプに変わったが、この広い奥州市を完全に通信エリアとしてカバー出来ていないため、不感地帯が多いのが現実です。

この事象は、性質上、当然導入前に把握できていたと思います。

幸いな事に、本地域で大きな災害は発生していないので、トラブルは少ないと推測していますが、「市民の生命・身体そして財産を守る」という観点を鑑みた場合、予算面で厳しい中でも、ソフト・ハード面から、もう一度検証検討すべきと思います。

市当局においては、本件について真摯に協議して頂きたいと思います。

農業に元気を

胆沢区/岩渕 恵美(いわぶちえみ)さん(44歳)

私の家は和牛繁殖農家です。嫁いで来て早や20年。初々しい時もありましたが、今ではすっかりベゴ屋のかあちゃんです。今年9月には「和牛のオリンピック」と言われ5年に一度行われる全国和牛能力共進会が開催され、全国から500頭の精鋭が宮城に集まりました。岩手代表牛は全部で26頭。そのうち12頭は奥州市の農家で大切に育てられた牛達です。とても嬉しく誇りに思います。会場で一際目を引くのは畜産王国、九州の皆さんです。大ベテランから若い後継者まで自信と活気に満ち溢れています。頼もしくもあり、羨ましくもありました。

奥州市は自然環境に恵まれ、農産物も大変豊富です。ブランド牛肉、米、野菜やリンゴなど胸を張って全国に紹介できる物ばかりです。私達も自信を持って良い子牛を送り出せる様に試行錯誤を繰り返しています。この先農家が不安になる事なく、若者がどんどん続いてくれる様な、農業に元気が溢れる町づくりに期待します。

次の議会定例会は1月29日(月曜日)の開会予定です

皆様の傍聴をお待ちしております。

議会開会中は、どなたでも議会を傍聴することができます。

12月定例会の傍聴者数 計93人(延べ人数)

あとがき

明けましておめでとうございます。

議会広報編集委員会の役割は、開かれた議会を目指し、市政の方針、施策の実態、議会における審査状況等を適確に繋げることにあります。他市にあっては広聴活動に取り組まれておる議会もあり、今後に向けての課題であると捉えています。議員は日々研鑽しつつ、市民の負託に応える責務があると思われます。平成30年は奥州市が大いに飛躍され、市民に期待される行政体になりますように!!

(編集委員 加藤 清)

議会広報編集委員会

- 委員長

菅原 由和 - 副委員長

飯坂 一也 - 委員

- 千葉 敦

- 廣野 富男

- 及川 佐

- 菅原 圭子

- 加藤 清

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年09月29日