【番外編】(後編)天文学世界最高峰の研究施設「国立天文台」について調査したビン!【令和7年7月】

奥州市ふるさと納税担当です♪

まだまだ夏の名残を感じつつも、夜風がほんのり涼しくなってきました。

空を見上げれば、夏の星座と秋の星座が同じ空に仲良く並び始めています。

そんな星空の魅力を日々探求している「国立天文台」を先月に引き続きご紹介します!

【取材協力】

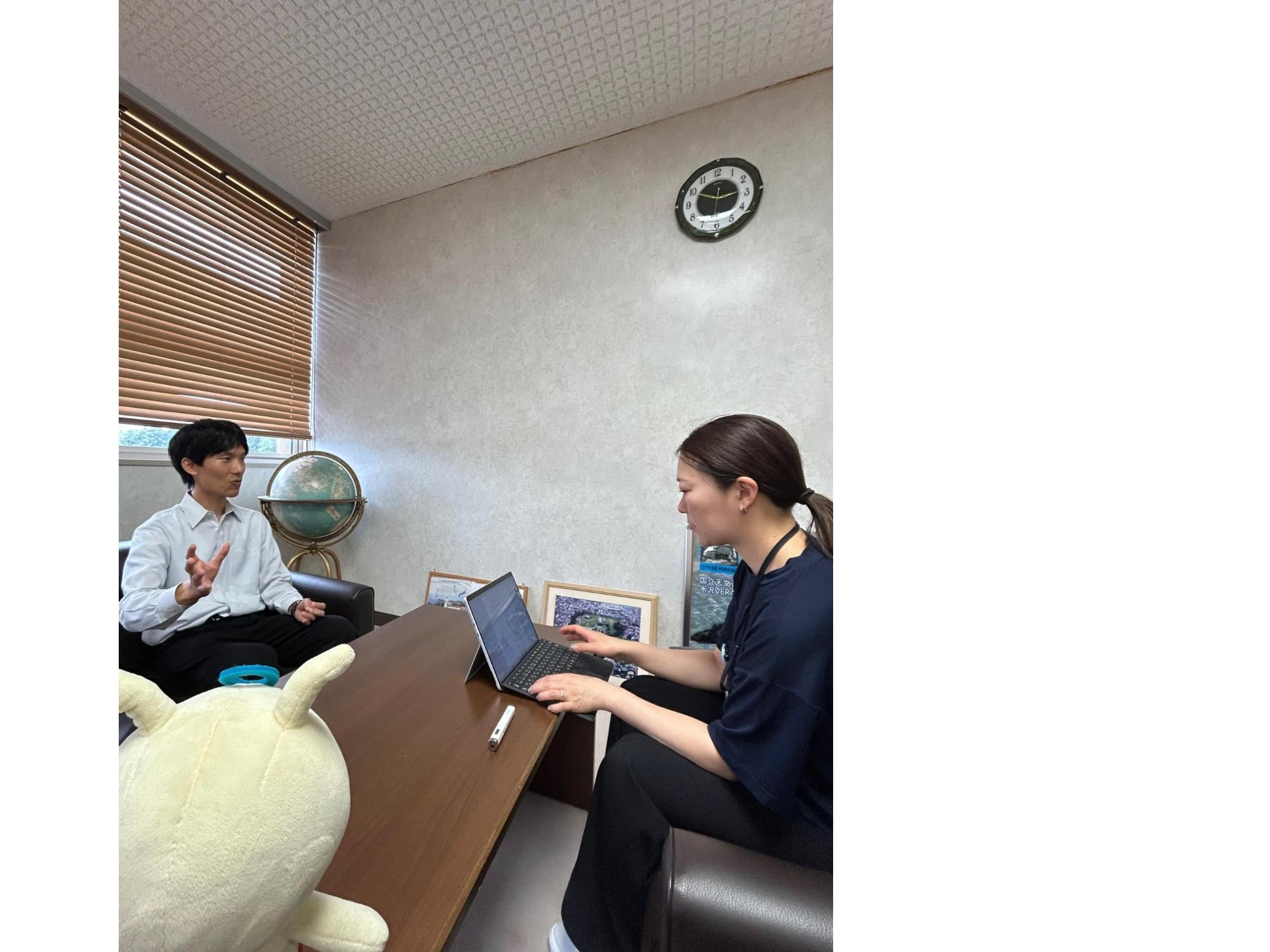

国立天文台 水沢VLBI観測所 特任研究員 坂井 伸行 (さかい のぶゆき)さん

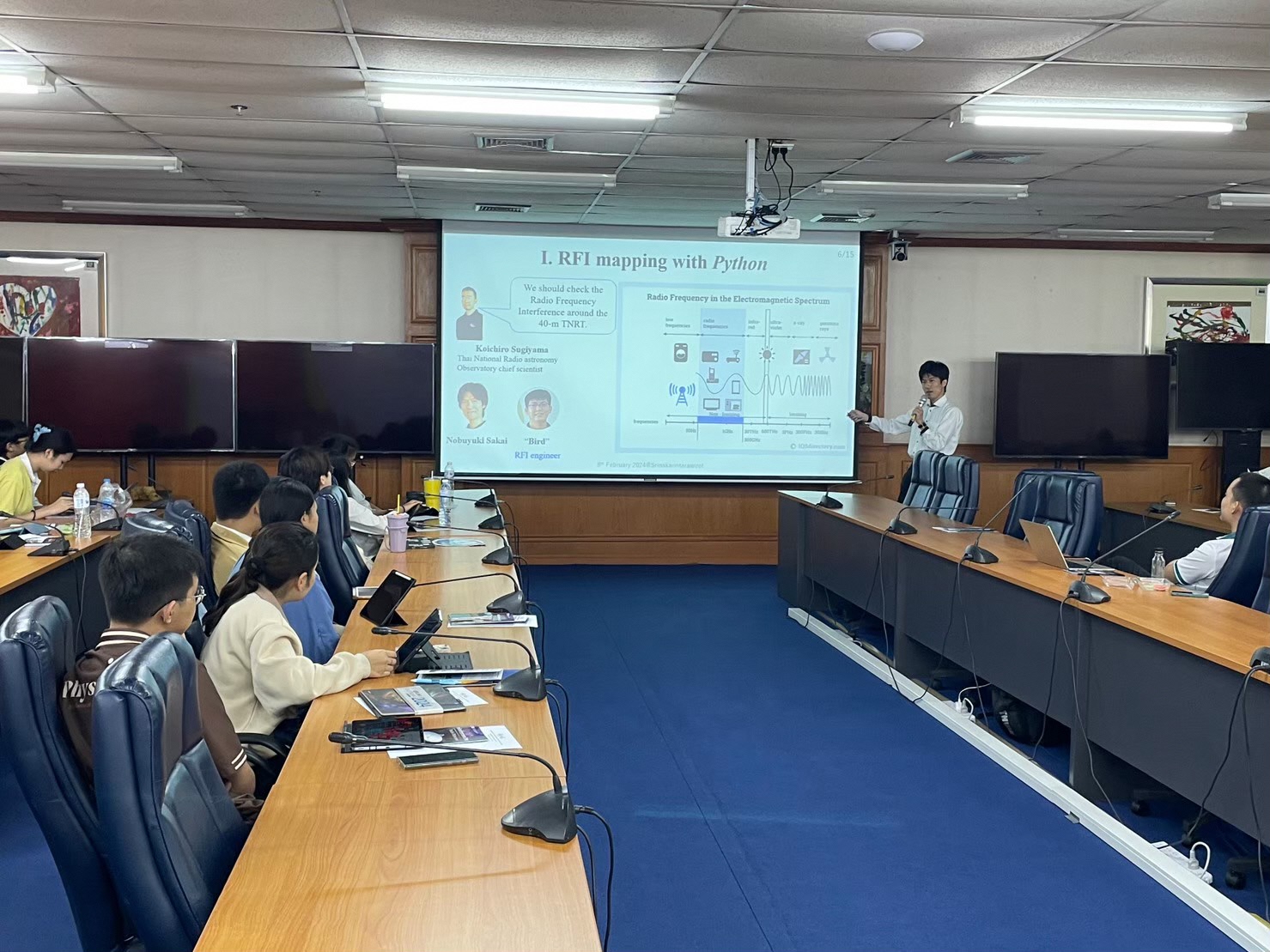

坂井さんはタイの大学で講義をしたり、韓国で研究を行なったり、世界を跨ぐ研究者として活躍をしています。

国立天文台水沢VLBI観測所とは?

奥州市水沢にある国立天文台(宇宙の謎を解き明かす天文学の研究拠点)の観測所です。日本国内の4カ所に設置された電波望遠鏡の観測データを合成して、バーチャルで日本列島規模の巨大望遠鏡を作り出しています。

ヘルメットを被り、20mアンテナに登らせてもらいました。

階段を昇ると高さごとに様々な機械が置いてある部屋がありました。

アンテナのデータ管理をする部屋、大きいアンテナを動かすために遊びを持たせた線が入ったケーブル巻取室、2天体を同時観測する「2ビーム観測」を世界で初めて実現させた受信機が一番上にあります。

メモ

アンテナが大きいほど、弱い電波が出ている星でも検出出来るようになるそうです。

会議室でさらに詳しくお話を伺いました。

筆者:先ほど登らせていただいた電波望遠鏡にはどんな役割があるんですか?

坂井さん:天文学で難しいことの1つに、天体までの距離を知るということがあります。

この望遠鏡で見えるのは光ではなく、電波です。微弱な電波を1年間観測することで、何万光年も離れた星の年周視差測定が可能になり、距離を正確に知ることができます。

そうですね。先ほど登った20m電波望遠鏡は、これまで「銀河系の地図作り」をメインに行ってきました。この研究成果や技術・経験を受け継ぎ、今はアジアの国々とも連携して、ブラックホールや星の生まれる場所の研究など次のステップへと進んでいます。

筆者:なるほど。ここ水沢の国立天文台が目指しているところを教えてください。

坂井さん:国立天文台は、1つの大学等では運営出来ないような大型研究施設を運用しています。遂行する多くのプロジェクトは世界各地の施設と共に行っていますが、それはどこか1つでは成り立たないもので、協力し合って初めて達成出来ます。ここは、そんな研究の最先端をリードしています。つまり…世界最高水準の研究施設として常に天文学研究の最前線であり続けることですかね!

筆者:世界最高水準の天文学研究施設!国立天文台は、知れば知るほど引き込まれていく魅力がまだまだ詰まっていますね。まるでブラックホールのように。

木村榮博士がここ水沢で観測を続けておらず、緯度観測所や天文台もなかったら、現所長の本間先生がここでブラックホールの研究をすることもなかったかもしれません。

奥州市に、長い間休むことなく研究を続けている国際的にとても貴重な施設があることを、たくさんの方に知って欲しいです。

~宇宙に関する返礼品~

https://item.rakuten.co.jp/f032158-oshu/item1290/

南部鉄器 エフェクター あられ 選べるカラー 桜色/星月夜

南部鉄器の素材である鋳鉄は、従来エフェクターの筐体として使用されてきたアルミ材に比べてずっしりと重いですが、その音色は分厚い音圧とピッキングのレスポンスが速い音で、とても音楽的な要素を持っています。

https://item.rakuten.co.jp/f032158-oshu/item0393/

宇宙を感じる食感! カリカリブラックホール 計16個

ブラックホールの撮影という世界初の偉業を記念してつくられた、ブラックホールをイメージした、「カリカリ」の食感のあとに「パチパチとした宇宙を感じるような食感」のお菓子です。

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと交流課 ふるさと応援係

〒023-8501

岩手県奥州市水沢大手町1-1

電話番号:0197-34-2116

ファックス:0197-22-2533

メールでのお問い合わせ

更新日:2025年08月25日