牛と人とのかかわり The Relationship between Cattle and Human

南部の牛方Carrying-Cattle Caretakers in Nanbu, Iwate

農耕に従事する庶民の家畜であったウシは、日常生活の様々なところで運搬に用いられました。古文書や古い絵などに荷を運ぶウシの姿が残されており、背中に薪や稲を積んで歩くウシや、建築の木材を牛車で牽引するウシなどが見られます。

北上高地と奥羽山脈にはさまれた地域であった岩手県(旧南部地域)では、明治時代に入るまで、ウシによる輸送が重要な位置を占めていました。牛方には、沿岸から内陸に塩や海産物を、内陸から沿岸に穀類(主に米)を輸送するものと、越後や房総にウシを移送するものとがありました。牛方一人で6~10頭を追い、手綱なしで一日10里(約40km)の行程を歩いたといいます。ウシを移送するときには南部産の粗鋼を運搬し、鍛冶屋や鋳物屋に原料として売り、最後にウシを売って手ぶらで帰ってきました。そのため、越後や関東方面でも南部牛が運送用に用いられていました。

ウシは30貫(約113kg)の荷物を背負うことができ、下りでも二つに分かれた蹄と副蹄で踏ん張ることができるので、山を越えるような険しい道がウシの道となっていました。内陸に住む人々にとって重要な塩を主な荷としていたことから、この道のことを「塩の道」ともいいます。

牛方道中

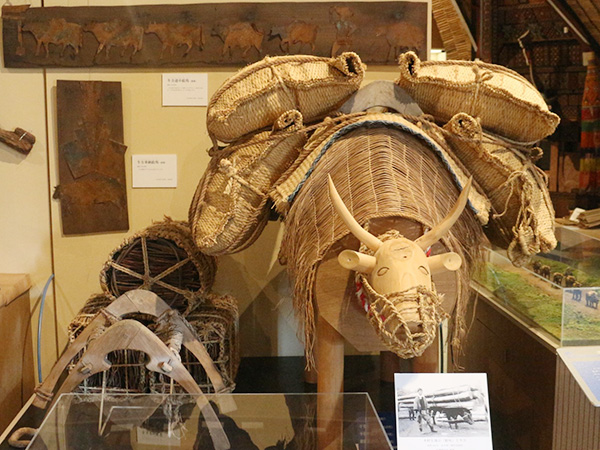

塩を運ぶ牛

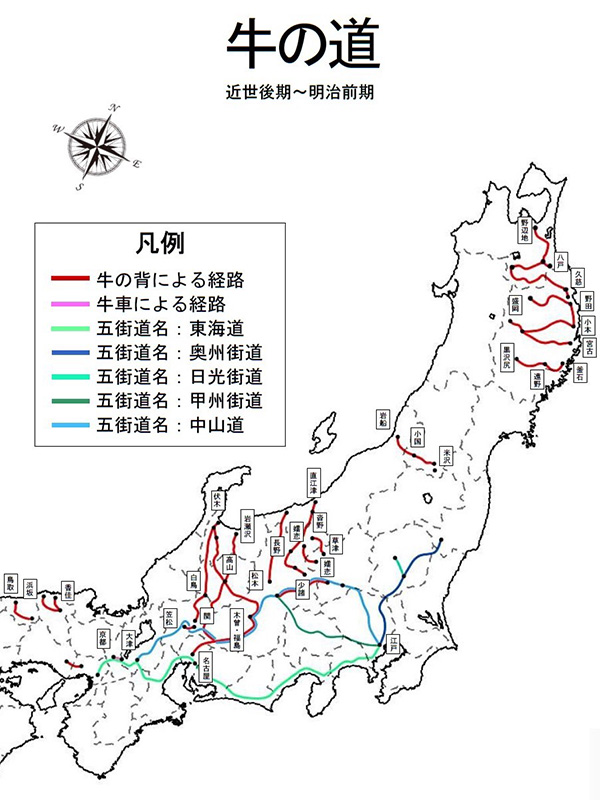

ウシの道

主な展示資料

- 牛方道中模型(牛方節)

- 現在に残る塩の道写真パネル

- ウシの道パネル

- 牛方道中絵馬

- 塩を運ぶ牛模型

- 牛の草鞋・蹄鉄