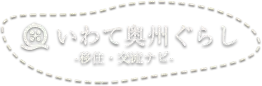

田名部逸也(たなべ いつや)さん

- 出身地:

- 神奈川県横浜市

- 移住時期:

- 2022年8月

- ご家族:

- 単身で移住(奥様とお子様達とはそれぞれ別に暮らす)

- 移住元:

- 神奈川県

移住のきっかけ

30年勤めた前職の会社では、医薬事業に従事していました。研究分野に23年ほど所属していたのですが、本社への異動でモノづくりの現場を離れたことが、就農を考え出す契機になりました。

モノづくりの職業をいくつか考えて、それまでは医薬品の創薬を通してヒトと動物に関わる仕事をしてきたので、今度は植物に関わることをやってみたいなと農業に関心を抱いたのが2013年頃です。毎週末、妻と関東近辺の農産物直売所巡りをしていました。

移住の準備

どこで何をするか決まっていませんでしたが、2015年頃から休日に新農業人フェアなど就農関係のイベントへ足を運びました。最初は首都圏近郊か信州あたりを考えていましたが、学生時代に仙台に住んだこともあり、岩手県や宮城県の移住フェアにも行きました。

2017年、50歳のときに参加した移住フェアで、ふるさと回帰支援センターの岩手県の移住コンシェルジュさんから花巻市の農村体験ツアーを紹介されて参加し、岩手県を意識するようになりました。その後、息子が岩手大学に入学、娘が奥州市の地域おこし協力隊に就き、偶然にも家族に岩手との縁ができたことは意外でしたが、自分も岩手に決めた!というわけではなく、岩手県の足掛かりができた程度に考えていました。

いつまでに就農を実現させるか、自らに期限を設けないと流されて定年を迎えることになると思い、当時社内で若手への業務承継を強く意識していた55歳を節目に依願退職すると決めて、2017年度末に社内で宣言しました。

最初は果樹栽培に興味があり、「新農業人フェアinいわて」で紹介してもらった農事組合の方に、後日リンゴ園を案内いただきましたが、実際の現場を見たら一人ではハードルが高いと感じて、野菜栽培に考えを切り替えました。

色んな自治体の就農支援制度も調べましたが、制度を使うことを目的にしてしまうと自分のやりたいことがブレる気がして、支援制度を使えたらラッキーぐらいに捉え、収入が減ってでも何をやりたいのかを自問自答していたのが、2018年頃でした。

妻は私の単身就農に反対しませんでしたが、収入の不安は当然あったので、将来の資金計画を立てて共有しました。30年間、会社尽くしの生活だったので、最終的には「これからは自分の好きなことやってみたら」と。

2022年1月、背負っていた仕事の目途が立ち、同年3月末での退職願を提出した頃に、神奈川県の中高年向け農業研修に2回申し込んだのですが、すごい競争倍率で見事に落選。退職まであと2ヶ月、4月からどうするか焦りました。

その時、頭に浮かんだのが岩手県立農業大学校(※1)でした。そこは3月まで新規就農者研修・野菜入門コース(※2)の募集をしていることを知っていたので、農業について学ぶには、もはや応募するしかないと。

(※1. 奥州市の隣、金ケ崎町にある大学。新規就農希望者向けの研修も充実)

(※2. 5~10月の毎週土曜、講座や実習を通じ野菜栽培で農業を始める上で必要な基礎知識を学ぶ)

岩手県立農業大学は、娘が奥州市の地域おこし協力隊に就任した際、引越しを手伝ったあと金ケ崎町の千貫石温泉に泊まり偶然見つけた所で、その時社会人向けの研修があることを知りました。環境も良く神奈川県に比べて圧倒的に耕作面積も広く、ずっと気になっていました。大学へ問い合わせたところ、まだ応募可能とのことで、締め切り2日前に研修申込書類を書いてFaxで送りました。

3月31日に会社を退職。色んな方々から壮行会もしてもらい、さて明日からどうしようと思った翌朝、大学の研修担当の先生から「神奈川県から本当に通えますか?」と電話をいただき、通いますと即答。岩手での受講が決まりました。

いざ、どうやって通うか? 新幹線だと早いし楽ですが、毎週往復だと半年で大変な金額になると思案していたところ、子供達から夜行バスが安いと聞き、毎週、夜行バス(横浜⇔盛岡)・東北本線(盛岡駅⇔金ケ崎駅)・自転車(金ケ崎駅⇔農業大学)という遠距離通学を3か月続けました。これが55歳の身体には相当きつく、早く近場に移住した方がいいぞと思い始めました。

ちょうどその頃、奥州市の移住支援員さんから岩手県のお試し居住体験事業の情報を聞き、場所を見てから申し込もうとしたら、公募開始からまもなく定員締切。近隣市町の空き家バンク等も調べつつ娘に状況を話したところ、奥州市胆沢にある知人のお宅(畑付き)を借りられるかも知れないよと。

早速、大家さんにお会いして家と畑を見学させていただいた結果、ここで良かったらどうぞとのこと。家も敷地も広くて一人だと正直怖いかなと感じたものの、トラクターもお借りできて栽培にすぐ着手できる恵まれた物件で、目標に向かい前進すべく引越しを決めました。

奥州市については、遠距離通学している間に自転車であちこち巡り、水と自然の豊かさを感じ、奥州市埋蔵文化財調査センターで歴史や風土を調べました。新幹線や東北自動車道が通り関東へのアクセスも良く、胆沢地域は学生時代に登った焼石岳の麓で、日本三大扇状地かつ日本三大散居地域と地理的にも面白い。いいところだなと思います。

初めての厳冬期、大家さんから「まず住んで実際に冬を経験してみては」と、冬支度の事からトラクターでの除雪作業に至るまで、とても丁寧に教えていただいたお蔭で無事に過ごせました。

2022年の冬は雪が少なかったようですが、ひと冬を越せたことが少し自信になりました。

移住や新規就農は、ネット情報を調べるだけでは、前に進まないと実感します。自分の脚で現地に行き、見ないと。振り返れば、移住フェアに行き岩手県の移住コンシェルジュさんに会っていなかったら、花巻市の農村体験ツアーに参加して岩手県に知人ができなかったら、娘が奥州市の地域おこし協力隊でなかったら、岩手県立農業大学を見つけていなかったら、岩手県に来なかったかもしれません。

ふるさと回帰支援センターの移住コンシェルジェさん、農村体験ツアーガイドさん、奥州市移住支援員さん、大家さんに本当にお世話になりました。いつも親身に話を聞いていただきアドバイスも的確で、岩手県の人の内面的な温かさを感じます。

生活全般や家族との関わりで変わったこと

学生時代以来の一人暮らし、農作業と家事と余暇と、天候次第の臨機応変な時間の使い方に丸一年経過してようやく慣れてきた感じです。家族バラバラに住んでいますが、日々、家族のLINEグループを使いコミュニケーションが取れています。同じ屋根の下に住んでいた時より会話が増えた気もします。

昨年は、家族全員が各々遊びに来ました。

地域や人とのつながりについて

胆沢への引越しを決めた頃、娘の紹介で農家民宿「まやごや」に一泊させていただいた際に、胆沢農村活性化推進プロジェクトに誘われて参加したことで知り合いが増え、郷土料理店「おふくろ」で野菜を店頭販売させてもらったり、米農家さんに農機具のアドバイスをいただいたりと繋がりが広がりました。また、お隣の牛の繁殖農家さんからはいつも堆肥を頂いたり、野菜を出荷している産直「来夢くん」では様々なアドバイスをいただいたりと、地域の方々に日々お世話になり、とても有難いことです。

岩手県立農業大学の新規就農者研修の入門コース(1年目)・基礎コース(2年目)と受講したおかげで仲間も増え、LINEグループで繋がりお互いに行き来しています。

移住者が悩みがちと聞いていた地域との関わりについては、人とのコミュニケーションを楽しむかストレスと感じるか、有難いアドバイスと思うか否か、受け止め方・感じ方がとても重要な気がします。

以前は、仕事一筋で連日連夜忙しく、帰宅後は干渉されたくないと思うぐらい日々疲れていましたが、仕事と家族以外で人との繋がりを有難いと感じたのは、就農移住を検討し出して初めてかもしれません。

農作業に没頭していると、一週間近く人と喋らないことも多々あり、郵便屋さんや自治会の回覧板を回す時の会話も楽しむようになりました。

移住前にイメージしていた農業と現実との違い

農業は実際にやってみないと解らないことだらけです。初年度、お借りした家の畑起こしと土壌改良は天候により計画がどんどん遅れ、自然の宝庫なりの獣害や病害虫被害を受け、就農前のイメージより遥かに大変でした。でもやりたくて選んだ道、現実を素直に受け入れ、工夫を楽しもうと思います。

色々なアドバイスを受けたり、ネットで情報を調べたりしますが、結局、今の畑に合ったやり方を自分で見つけ出さないといけない。初年度は、除草剤や栽培期間中に農薬を一切使わず多品目栽培を行い、研修のテキストや教わったことに則してやってみたのですが、様々な苦い経験をしました。或る時期に適正な農薬を使わないと厳しいとか、雑草との日々の闘いをどう軽減するかとか、実際にやってみると、この野菜を作りたい!だけでは上手くいかないことを痛感します。気候と土壌に合った「適地適作」な野菜とその栽培方法を探し出す姿勢が重要かなと思います。それが面白い!

また、収穫後の調製/包装作業が一人では大変なこと、包材や資材代が結構かかることも就農前に全くイメージ出来ていませんでした。やってみて納得、これからどう工夫していくかですね。

支援制度について

ほとんどの就農支援制度に50歳の壁があり、50歳以上だと要件に見合う支援が少ないです。世の中、一般社会の定年が60歳から上がりつつあり、70歳ぐらいまで現役で働く風潮にシフトしてきています。一方、日本の農業者の平均年齢は69歳。60歳定年前後の新たな働き場として、もっと農業という選択肢を広げたら良いのにと思います。子供の養育費や住宅ローン等にお金がかかる30~40歳代の新規就農は、支援制度を受けても尚ハードルが高い気がします。

親世代からの承継でない新規就農は、機械や設備の初期投資がかかり、たとえ無利子で何年間か融資を受けたとしても、生活費に加え養育費や住宅ローン返済額まで捻出するのは相当きついと思います。ある程度稼ぐには機械化/設備化を頼ることになり、多種多様な農機や設備を買うのは、車を何台も持ち、家をもう一軒建てるレベルの金額になるのが現実だと知りました。

地域農業の担い手として若い人の新規就農を応援したいですが、背負うものがある程度落ち着いた、50~60歳代を農業に結び付ける策を考えてもいいんじゃないかと思います。

今後の展望

まずは少量多品目ながらも品目を絞り、しっかり栽培して安定的に出荷することが第一目標です。昨年の経験から改善点が少しずつ解ってきた感じです。

将来、規模拡大か少量多品目か、どこに向かうか自分でも分からないですが、今は一つ一つのことを大事に、どうやったら上手く栽培出来るかを考えています。

就農を目指す方へアドバイス

なぜ農業を選ぶのか?その原動力となる原点と、資金計画が大切かと思います。ご家族がいる方は、ご家族のことも考えて。

組織に属して感じるストレスからは開放されますが、自然相手ゆえに計画通りに行かないことをネガティブに捉えず、受け入れて対処を考えていかないと。毎朝散歩がてら畑を見に行き、雨の日にできる作業に気づいたらメモに残しておく。日々、天気図を見て作業計画を臨機応変に練り直し、パズルの組み立てのように楽しむ工夫も必要かなと感じます。農作業以外に気分転換する場所や趣味があると、尚いいです。

岩手県や奥州市の印象

今は業務のノルマや重責に追われることなく、自分のペースで作業できるのが夢のようです。

東北地方は四季の色彩が豊かでいいところです。自然体でいられる感じがします。

岩手県の人の県民性でしょうか、根っこでしっかり物事を考えていても、それをさらけ出さず芯がある感じがします。大谷翔平選手(奥州市出身)も、そうかもしれないですね。

これまでお世話になった方々皆さん聞き上手で、受けるアドバイスが的を得ている事が多いです。

農業は何処でもできるはずですが、結果的には、人に惹かれて来た気もします。どこか自分の周波数と合うかなと感じます。

何年間もかけて移住や就農の計画を練り、ついに大きな一歩を踏み出した田名部さん。

就農という譲れない目標があったからこそ、岩手に辿りついたのかもしれません。持ち前の分析力や行動力を活かし日々農業の試行錯誤を重ねながら、奥州ぐらしを楽しまれることでしょう。

取材 2024年3月